Вопрос №1

Биология в системе естественных наук, в образовании и в жизни современного человека. Характеристика биологии как системы наук, ее методы.

Биология связана с такими науками,как физика, химия, географя, геология , экология. Поэтому в настоящее время очень много пограничных наук - биохимия, биофизика, кибернетика. Нанотехнологии прочно входят в нашу жизнь.

Биология - наука о живой природе, она является теоретической основой для медицины, социологии, психологии.

Биологические знания человек может использовать в сельском хозяйстве, промышленности, фарм. производствах.

Характеристика биологии

Термин "биология" был предложен в 1797 году немецким профессором анатомии Теодором Рузом.

Предмет изучения: живые организмы,их строение,функции,развитие,взаимоотношения со средой и происхождение.

Методами изучения биологии являются описательный, наблюдение, эксперимент, сравнительный метод, мониторинг, моделирование, а также используются методы исследования смежных наук, разновидности химических и физических методов.

Задачи биологии: раскрытие общих свойств живых организмов и объяснение причин их многообразия, выявление связей между строением и условиями окружающей среды, возникновение и условия существования жизни на Земле.

Основными частными методами в биологии являются:

описательный;

сравнительный;

исторический;

экспериментальный

Вопрос № 2

ботаника изучает растения,

зоология — животных,

микробиология — микроорганизмы.

биохимия изучает химические основы жизни,

цитология — основные строительные блоки многоклеточных организмов, клетки,

анатомия — строение тканей и организма из отдельных органов и тканей,

экология — взаимозависимость различных организмов и их среды,

генетика — передачу наследственной информации.

Методы:

Описательный метод cобирание и описание фактов были главным приемом исследования в ранний период развития биологии

Сравнительный метод позволяет путем сопоставления изучать сходство и различие организмов и их частей. На принципах этого метода была основана систематика и сделано одно из крупнейших обобщений - создана клеточная теория.

Исторический метод выясняет закономерности появления и развития организмов, становления их структуры и функций.

Экспериментальный метод исследования явлений природы связан с активным воздействием на них путем постановки опытов (экспериментов) в точно учитываемых условиях и путем изменения течения процессов в нужном исследователю направлении.

Вопрос № 3

Клетка - удивительный и загадочный мир, который существует в каждом организме, будь то растение или животное. Иногда организм представляет собой одну клетку, как, например, у бактерий, но чаще он состоит из миллионов клеток.Цитология – наука, изучающая строение, функции и эволюцию клеток (от греч. kytos – клетка, каморка). Мельчайшие структуры всех живых организмов, способные к самовоспроизведению, называются клетками.

История изучения клетки. История изучения клетки неразрывно связана с развитием микроскопической техники и методов исследования. В тайну клеточного строения человек смог проникнуть только благодаря изобретению в конце XVI столетия микроскопа. Первый простой микроскоп появился в конце XVI столетия. Он был построен в Голландии. Об устройстве этого увеличительного прибора известно, что он состоял из трубы, прикрепленной к подставке и имеющей два увеличительных стекла. Первый, кто понял и оценил огромное значение микроскопа, был английский физик и ботаник Роберт Гук . Он впервые применил микроскоп для исследования растительных и животных тканей. Роберт Гук в 1665 г. Впервые описал строение коры пробкового дуба и стебля растений,ввел в науку термин «клетка».

Антоний Ван Левенгук (1632 – 1723) – голландский купец, подарил науке величайшие открытия. Он впервые открыл красные кровяные тельца, некоторых простейших животных, мужские половые клетки (1632 – 1719 гг.) Усовершенствовал микроскоп. Наблюдал и зарисовал ряд простейших,сперматозоиды,бактерии, эритроциты и их движение в капиллярах .Открыл бактерии.

М.Мальпиги и Н.Грю описали микроструктуру некоторых органов растений. Н.Грю ввел в науку термин «ткань» для обозначения совокупности однородных клеток.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ В 1839 г. Теодор Шванн издал в Берлине книгу «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений.», в которой он сформулировал клеточную теорию. При создании клеточной теории Т. Шванн исходил из открытия М. Шлейдена в 1838 г. клеточного строения растений и гомологичности происхождения клеток .

Карл Бер 1827 Обнаружил яйцеклетку Млекопитающих. Вывод: каждый организм развивается из одной клеткиКлеточная теория

• В 1839 г. Теодор Шванн издал в Берлине книгу «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений», в которой он сформулировал клеточную теорию. При создании клеточной теории Т. Шванн исходил из Открытия М. Шлейдена в 1838 г. клеточного строения растений и гомологичности происхождения клеток. немецкие ученые ботаник Маттиас

Шлейден и физиолог Теодор Шванн . Они создали так называемую клеточную теорию. Сущность ее заключалась в окончательном признании того факта, что все организмы, как растительные, так и животные, начиная с низших и кончая самыми высокоорганизованными, состоят из простейших элементов – клеток. Научные Шлейдена достижения способствовали созданию клеточной теории.

Р. Вирхов Вирхов утверждал, что деятельность организма состоит из деятельности всей совокупности составляющих его клеток, а всякий патологический процесс является суммойнарушений, происходящих в каждой отдельной клетке. Широчайшую известность получило изречение Вирхова: «Каждая клетка происходит только от клетки». Его теория целлюлярной патологии оказала большое влияние на развитие медицины.

Методы исследования в цитологии

Современная цитология изучает строение клеток, их функционирование как элементарных живых систем исследуются функции отдельных клеточных компонентов, процессы воспроизведения клеток, их репарации, приспособление к условиям среды и многие другие процессы, позволяющие судить об общих для всех клеток свойствах и функциях.

Вопрос № 4.

Живые системы. Уникальность земных условий, способствующих развитию жизни. Вездесущность и разнообразие форм целостного мира живого на Земле.

Живая система — единство, состоящее из самоорганизующихся, самовоспроизводящихся элементов, активно взаимодействующих с окружающей средой, имеющее специфические признаки присущие живым существам.

Самая крупная живая система — биоценоз, входящий в состав экосистемы.

Свойства живых систем: Биологические системы являются открытыми, т.е. постоянно обмениваются веществом с внешней средой. Обмен веществ осуществляется благодаря потоку энергии, поступающему извне. Открытость живых систем принципиально отличает их от неживых — закрытых систем. В результате обменных процессов происходит непрерывное обновление элементов живых систем и экосистем, благодаря чему они поддерживают своё существование и развиваются. Потеря этой способности означает для биосистемы гибель.

Потребовалось 4,5 миллиарда лет и несколько больших катастроф, чтобы превратить сухой бесплодной кусок скалы в уникальную живую планету, какой мы видим Землю сегодня. 1.Наша планета представляет единую, но сложную, многооболочечную систему. Оболочки - геосферы образуют ее подсистемы. Каждая из них характеризуется особым составом, особой реологией, особой динамикой и в этом смысле являются автономными, вернее квазиавтономными, поскольку все они от внутреннего ядра до ионосферы активно взаимодействуют друг с другом. 2. Планета Земля - динамически активная планета, причем эта активность проявляется во всех ее оболочках, опять-же от внутреннего ядра до ионосферы, в форме конвекции и адвекции. 3. Планета Земля - самоорганизующаяся неравновесная диссипативная система. Ее самоорганизация наиболее ярко проявляется в тектонике литосферных плит, ансамбль которых периодически испытывает реорганизацию. Конфигурация плит, в особенности включенных в них континентальных блоков определяет, в свою очередь, распределение конвективных течений в астеносфере. 4. Планета Земля - саморазвивающаяся система. Ее развитие обусловлено запасами тепла и флюидов, созданными в основном на ранних стадиях развития планеты, и их пополнением за счет распада естественно-радиоактивных элементов. Разогрев снизу и охлаждение сверху порождают динамику планеты, причем ведущую роль в ней играет субдукция охлажденной океанской литосферы, достигающая внешней границы ядра и провоцирующая встречный подъем мантийных плюмов. 5. Планета Земля - открытая система; на ее развитие оказывают влияние как ближний Космос - прежде всего Луна и Солнце, так и дальний Космос - скопления кометного вещества, с которыми Земля в составе Солнечной системы сталкивается на своем внутригалактическом пути. Кроме того, следует учитывать влияние на геодинамику неравномерного осевого вращения Земли и изменения таких параметров как наклон оси вращения и прецессия. 6. И, наконец, планета Земля - уникальная планета по крайней мере нашей Солнечной системы, условия на поверхности которой способствовали развитию высокоорганизованной жизни. В комплекс этих условий, помимо благоприятного сочетания температуры и силы тяжести на ее поверхности присутствия на ней жидкой воды химического состава атмосферы и земной коры, входит и проявление тектоники плит, удаляющей из атмосферы избыток углекислоты, и способствующей возникновению, и поддержанию магнитосферы, включающей защитные радиационные пояса.

Вездесущность и разнообразие форм целостного мира живого на Земле

Формы жизни присутствуют совершенно в любом месте нашей планеты, даже если на первый взгляд местность кажется совершенно безжизненной и пустынной. Наш мир настолько разнообразен, что перечислить все виды существ, живущих в нем, просто невозможно. Все на нашей планете взаимосвязано целостно.

Среди множества разнородных особенностей живых систем наиболее фундаментальные различия между ними создают четыре группы особенностей: 1) общий характер связей живой системы с внешней средой,2) уровень функциональной организации системы, 3) уровень ее структурной агрегации и 4) способ организации процессов метаболизма. Названные аспекты и доставляют естественную основу классифицирования живых систем.

С позиций общей теории систем наиболее принципиальным представляется деление живых систем по характеру их связей с внешней средой, в соответствии с чем выделяются: 1) открытые живые системы, имеющие обмен веществом с внешней средой, и 2) закрытые живые системы, не имеющие такого обмена.

По уровню функциональной организации живые системы естественно подразделяются на 1) организменные живые системы, как элементарные и неделимые, т.е. отдельные организмы, и 2) надорганизменные живые системы, т.е. различные функционально-структурные, ассоциации организмов — колонии, популяции, виды, экосистемы и т. п.

1) По уровню структурной агрегации живые системы делятся на три категории: первичные доклеточные организмы — протобионты, б) простые одноклеточные — прокариоты и одноядерные эукариоты и в) вирусы;

2) метабионтные живые системы, представленные возникшими из мо-нобионтов организмами-метабионтами, у которых генетическая система не централизована в масштабах организма. Таковы многоядерные одноклеточные, ценоцитные и многоклеточные организмы, исключая из числа последних ценометабионтные системы;

3) ценометабионтные живые системы, представленные возникшими из метабионтов организмами-ценометабионтами, организация которых явилась результатом агрегации метабионтных организменных структур. Таковы системы, традиционно называемые «колониями»: сифонофоры, коралловые полипы, мшанки и т. п.

По способу организации процессов метаболизма живые системы делятся на две группы:

1) автобионтные живые системы, представленные организмами, которые метаболируют самостоятельно, располагая необходимыми для этого собственными энергозапасающими, ферментными и синтезирующими аппаратами; к их числу относятся все клеточные организмы;

2) анавтобионтные живые системы, представленные организмами, которые метаболируют только на основе обязательного использования энергозапасающих, ферментных и синтезирующих аппаратов другого организма {живой клетки); таковы все вирусы.

По своей сути рассмотренные четыре деления не адекватны и не соподчинены друг другу, поскольку каждое из них учитывает в развитии живых систем только какую-то одну сторону. Множественность аспектов классифицирования живых систем отражает многогранность процесса их исторического развития.

Вопрос № 5

Уровни организации и функционирования живых систем

Уровень организации живого — иерархически соподчинённые уровни организации биосистем, отражающие уровни их усложнения. Чаще всего выделяют семь основных структурных уровней жизни: молекулярный, клеточный, тканевой, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический ибиосферный. В типичном случае каждый из этих уровней является системой из подсистем нижележащего уровня и подсистемой системы более высокого уровня. Следует подчеркнуть, что построение универсального списка уровней биосистем невозможно. Выделять отдельный уровень организации целесообразно в том случае, если на нём возникают новые свойства, отсутствующие у систем нижележащего уровня. К примеру, феномен жизни возникает на клеточном уровне, а потенциальное бессмертие — на популяционном[1]. При исследовании различных объектов или различных аспектов их функционирования могут выделяться разные наборы уровней организации. Например, у одноклеточных организмов механизмы регуляции изучаемого процесса. Одним из выводов, следующих из общей теории систем является то, что биосистемы разных уровней могут быть подобны в своих существенных свойствах, например, принципах регуляции важных для их существования параметров.

1. Молекулярный уровень. Молекулярный уровень несет отдельные, хотя и существенные признаки жизни. На этом уровне обнаруживается удивительное однообразие дискретных единиц. Основу всех животных, растений и вирусов составляют 20 аминокислот и 4 одинаковых оснований, входящих в состав молекул нуклеиновых кислот. У всех организмов биологическая энергия запасается в виде богатой энергией аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Наследственная информация у всех заложена в молекулах дизоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), способной к саморепродукции. Реализация наследственной информации осуществляется при участии молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК).

2. Клеточный уровень. Клетка является основной самостоятельно функционирующей элементарной биологической единицей, характерной для всех живых организмов. У всех организмов только на клеточном уровне возможны биосинтез и реализация наследственной информации. Клеточный уровень у одноклеточных организмов совпадает с организменным. В истории жизни на нашей планете был такой период (первая половина протерозойской эры ~ 2000 млн. лет назад), когда все организмы находились на этом уровне организации. Из таких организмов состояли все виды, биоценозы и биосфера в целом.

3. Тканевый уровень. Совокупность клеток с одинаковым типом организации составляет ткань. Тканевый уровень возник вместе с появлением многоклеточных животных и растений, имеющих различающиеся между собой ткани. Большое сходство между всеми организмами сохраняется на тканевом уровне.

4. Органный уровень. Совместно функционирующие клетки, относящиеся к разным тканям, составляют органы. (Всего лишь шесть основных тканей входят в состав органов всех животных и шесть основных тканей образуют органы у растений).

5. Организменный (онтогенетический) уровень. На организменном уровне обнаруживается чрезвычайно большое многообразие форм. Разнообразие организмов, относящихся к разным видам, а также в пределах одного вида, объясняется не разнообразием дискретных единиц низшего порядка (клеток, тканей, органов), а усложнением их комбинаций, обеспечивающих качественные особенности организмов. В настоящее время на Земле обитает более миллиона видов животных и около полумиллиона видов растений. Каждый вид состоит из отдельных индивидуумов (организмы, особи), имеющих свои отличительные черты.

6. Популяционно-видовой уровень. Совокупность организмов одного вида, населяющих определенную территорию, составляет популяцию. Популяция – это недоорганизменная живая система, которая является элементарной единицей эволюционного процесса; в ней начинаются процессы видообразования. Популяция входит в состав биоценозов.

7. Биоценотический уровень. Биогеоценозы – исторически сложившиеся устойчивые сообщества популяций различных видов, связанных между собой и окружающей средой обменом веществ, энергии и информации. Они являются элементарными системами, в которых осуществляется вещественно-энергетический круговорот, обусловленный жизнедеятельностью организмов.

8. Биосферный уровень. Совокупность биогеоценозов составляют: биосферу и обуславливают все процессы, протекающие в ней.

уровни материи в биологии отличаются не столько размерами или уровнями сложности, но главным образом, закономерностями функционирования

Ещё одна особенность структуризации живой материи состоит в иерархической соподчиненности уровней. Это означает, что низшие уровни как единое целое входят в высшие. Эта концепция структуризации получила название «многоуровневой иерархической матрешки».

Важно отметить, также, что число выделяемых в биологии уровней зависит от глубины профессионального изучения мира живого.

Биосферный Вопрос №6 Биогеоцено-тический

Популяционно-видовой

Организменный

Одноклеточный

Многоклеточный

Клеточный Органо-Тканевой

Субклеточный

Молекулярный Обмен веществ и энергии => метаболизм Метаболизм – извлечение, преобразование, использование веществ из окружающей среды и возвращении в нее продуктов распада => поддержка гомеостаза (тема: жизнь в потоке вещества, энергия, информации) Энергозависимость – потребность в поступлении энергии извне Гомеостаз - саморегуляция , способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды. Организм наследует генетическую информацию о возможности развития тех или иных признаков.

Вопрос №7

Способность к самовоспроизведению. Свойства изменчивости и наследственности как основа способности к развитию и эволюции.

Cамовоспроизведение - способность живого образовывать себе подобное, свойственно целым организмам, отдельным их органам, клеткам, клеточным включениям и многим органеллам.

Наследственность и изменчивость являются одними из определяющих факторов эволюции органического мира.

Наследственность — это свойство живых организмов сохранять и передавать потомству особенности своего строения и развития. Благодаря наследственности из поколения в поколение сохраняются признаки вида, сорта, породы. Связь между поколениями осуществляется при размножении через гаплоидные или диплоидные клетки. Из органоидов клетки ведущая роль в наследственности принадлежит хромосомам, способным к самоудвоению и формированию с помощью генов всего комплекса характерных для вида признаков. В клетках каждого организма содержатся десятки тысяч генов. Вся их совокупность, характерная для особи вида, называется генотипом.

Изменчивость противоположна наследственности, но неразрывно с ней связана. Она выражается в способности организмов изменяться. Благодаря изменчивости отдельных особей популяция оказывается разнородной. Дарвин различал два основных типа изменчивости.

Ненаследственная изменчивость возникает в процессе индивидуального развития организмов под влиянием конкретных условий среды, вызывающих у всех особей одного вида сходные изменения, поэтому Дарвин эту изменчивость назвал определенной.

Наследственная изменчивость связана с изменением генотипа особи, поэтому возникшие изменения наследуются. В природе мутации появляются у единичных особей под влиянием случайных внешних и внутренних факторов. Характер их предсказать трудно, поэтому Дарвин эту изменчивость. назвал неопределенной.

Вопрос №8

Дискретность: множественность и разнообразие структурных элементов.

Дискретность - всеобщее свойство материи, подразделение живой системы на отдельные взаимодействующие части, образующие структурно – функциональное единство.

Дискретность предполагает,что система состоит из отдельных структурных единиц - элементов.Элемент представляет собой наименьший объект системы,обладающий только ему преисущими определенными свойствами и находящейся в определенных отношениях с другими элементами объекта в пределах даной системы.

Вопрос № 9

Клетки и организмы. Единство и разнообразие клеточных типов

Кле́тка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов и вироидов, о которых нередко говорят, как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению (животные, растения и грибы), либо является одноклеточным организмом (многие простейшие и бактерии). Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, получил название цитологии. В последнее время принято также говорить о биологии клетки, или клеточной биологии. Впервые клетки удалось увидеть только после создания световых микроскопов, с того времени и до сих пор микроскопия остается одним из важнейших методов исследования клеток. Световая (оптическая) микроскопия, несмотря на своё сравнительно небольшое разрешение, позволяла наблюдать за живыми клетками. В ХХ веке была изобретена электронная микроскопия, давшая возможность изучить ультраструктуру клеток.Для изучения функций клеток и их частей используют разнообразные биохимические методы — как препаративные, например фракционирование методом дифференциального центрифугирования, так и аналитические. Для экспериментальных и практических целей используют методы клеточной инженерии. Все упомянутые методические подходы могут использоваться в сочетании с методами культуры клеток.

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo — «устраиваю», «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи.

Как отдельная особь организм входит в состав вида и популяции, являясь структурной единицей популяционно-видового уровня жизни.

Организмы — один из главных предметов изучения в биологии. Для удобства рассмотрения все организмы распределяются по разным группам и категориям, что составляет биологическую систему их классификации. Самое общее их деление — на ядерные и безъядерные. По числу составляющих организм клеток их делят на внесистематические категории одноклеточных и многоклеточных. Особое место между ними занимают колонии одноклеточных.

Формирование целостного многоклеточного организма — процесс, состоящий из дифференцировки структур (клеток, тканей, органов) и функций и их интеграции как в онтогенезе, так и в филогенезе. Многие организмы организованы во внутривидовые сообщества (например, семья или рабочий коллектив у людей). Кле́тка — основная единица жизни, реальный носитель её свойств, элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая всей совокупностью свойств живого, собственным механизмом обмена веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию. Все живые организмы либо, как многоклеточные животные, растения и грибы, состоят из множества клеток, либо, как многие простейшие и бактерии, являются одноклеточными организмами. Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, получил название цитологии. В последнее время принято также говорить о биологии клетки, или клеточной биологии. Одноклеточный организм[править | править вики-текст]

Однокле́точные органи́змы — внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из одной (в отличие от многоклеточных) клетки (одноклеточность). К ней могут относиться как прокариоты, так и эукариоты. Считается, что одноклеточными были первые живые организмы Земли. Наиболее древними из них считаются бактерии и археи. Термин «одноклеточные» также иногда используется как синоним протист (лат. Protozoa,Protista). Многоклеточный организм[править | править вики-текст]

Многоклеточный организм — внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из многих клеток, большая часть которых (кроме стволовых, например, клеток камбия у растений) дифференцированы, то есть различаются по строению и выполняемым функциям. Следует отличать многоклеточность и колониальность. У колониальных организмов отсутствуют настоящие дифференцированные клетки, а следовательно, и разделение тела на ткани. Граница между многоклеточностью и колониальностью нечёткая. Например, вольвокс часто относят к колониальным организмам, хотя в его «колониях» есть чёткое деление клеток на генеративные и соматические. Кроме дифференциации клеток, для многоклеточных характерен и более высокий уровень интеграции, чем для колониальных форм. Многоклеточные животные, возможно, появились на Земле 2,1 миллиарда лет назад[1], вскоре после «кислородной революции»[2].

Единство и многообразие клеточных типов

Многочисленные исследования в области цитологии – биологической науки, специально занимающейся исследованием живой клетки, показали, что все клетки имеют некоторые общие свойства не только в строении, но и функциях. Так, клетки осуществляют обмен веществ, способны к саморегуляции своего состояния, могут передавать наследственную информацию. Клеткам свойственны рост и размножение. Каждая из образовавшихся дочерних клеток растет и достигает размеров материнской. Новые клетки выполняют функцию материнской клетки.Вместе с тем выяснилось, что клетки весьма многообразны. Они могут существовать как одноклеточные организмы (амебы), а также в составе многоклеточных. Продолжительность жизни клеток различна: от нескольких часов до десятков лет. Так, некоторые клетки пищевода отмирают через несколько дней после появления, а срок жизни нервных клеток может совпадать с продолжительностью жизни человека. Жизненный цикл любой клетки завершается или делением и продолжением жизни, но уже в обновленном виде, или гибелью.Размеры клеток колеблются от одной тысячной сантиметра до 10 см, что, правда, встречается очень редко.Проще всего устроены клетки цианобактерий и настоящих бактерий. У них отсутствуют ядра, митохондрии, пластиды и некоторые другие структуры, характерные для клеток высших организмов, не развита система внутренних мембран. В связи с отсутствием ядра такие клетки называются прокариотическими.Бактериальные клетки могут быть округлыми, палочковидными, изогнутыми или скрученными. Клетки шарообразных бактерий (кокков) способны склеиваться друг с другом, образуя пары, комочки, пленки или длинные цепи. Палочковидные бактерии (бациллы) могут образовывать пары или цепочки, но чаще живут как одиночные клетки.Клетки настоящих водорослей и наземных растений, грибов и животных имеют оформленное ядро и называются эукариотическими.Огромное число эукариотических организмов существуют как отдельные клетки: одноклеточные водоросли (хлореллы), одноклеточные грибы (дрожжи) и одноклеточные животные (амебы, инфузории)Клетки многоклеточных растений и животных могут выглядеть совершенно по-разному. Человек, например, как и все прочие позвоночные, состоит из нервных и мышечных клеток, клеток печени, костной ткани и многих других. Разнообразие формы и размеров клеток соответствует разнообразию их функций.Таким образом, живая клетка обладает рядом жизненных свойств: обменом веществ, раздражимостью, ростом и размножением, подвижностью, на основе которых осуществляются функции целого организма.

Вопрос № 10. В составе живого вещества обнаружены практически все устойчивые хим. элементы, известные человеку, но в разных количествах. Важнейшим хим. элементом является вода. Кроме того, туда могут входить различные соли, основания. Из органических – белки, нуклеиновые кислоты, витамины, жиры и углеводы.

Вопрос №11.

Липиды: строение, классификация, значение.

Липидами называют сложную смесь органических соединений с близкими физико-химическими свойствами, которые содержатся в растениях, животных и микроорганизмах.

Липиды можно разделить на жиры и липоиды.Основная группа липидов - жиры.

Жиры состоят из трехатомного спирта глицерина и жирных кислот.Жирные кислоты бывают : насыщенные(не имеют ненасыщенных двойных или тройных связей - стеариновая,масляная,палитиновая,лауриновая и др.) и ненасыщенные (имеют одну или несколько ненасыщенных связей - олеиновая,линолевая,линоленовая и др.).

Липоиды - это жироподобные вещества,к которым относятся стероиды,стерины,терпены,простагландины,воск и воскоподобные вещества,пигменты(каротин,хлорофилл),некоторые витамины(жирорастворимые - А,D,Е,К),гликопротеиды,гликолипиды,фосфолипиды.

Значение липидов ->

Липиды играют важнейшую роль в процессах жизнедеятельности. Будучи одним из основных компонентов биологических мембран, липиды влияют на их проницаемость, участвуют в передаче нервного импульса, создании межклеточных контактов. Жир служит в организме весьма эффективным источником энергии либо при непосредственном использовании, либо потенциально – в форме запасов жировой ткани. В натуральных пищевых жирах содержатся жирорастворимые витамины и «незаменимые» жирные кислоты. Важная функция липидов – создание термоизоляционных покровов у животных и растений, защита органов и тканей от механических воздействий.

Вопрос №12.

Углеводы: строение, классификация, значение.

Углеводы - органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Разделение углеводов :

1.Моносахариды или простые сахара(монозы) -> состоят из одной молекулы с эмпирической формулой Сn(H2O)n (мне кажется,что эту формулу лучше будет написать ей).В зависимости от числа углеводных атомов,входящих в молекулу углевода,различают : триозы(3 атома),тетрозы(4 атома),пентозы(5),гексозы(6),гептозы(7), ...декозы(10).Молекулы м.б. линейными и циклическими.

Способны к полимеризации(образуют ди-,три-, и полисахариды) -> Не гидролизуются -> Твердые кристаллические вещества,растворимые в воде ->Сладкие на вкус.

2.Олигосахариды(полисахариды первого порядка) -> Включают в состав 2-4 молекулы моносахаридов,связанных между собой ковалентной(гликозидной) связью.Наиболее распространенными являются дисахариды -> Могут гидролизоваться с образованием моносахаридов (чаще всего глюкозы и фруктозы) -> Могут кристаллизоваться ,хорошо растворяются в воде -> сладкие на вкус.

3.Полисахариды (второго порядка,полиозы) ->Высокомолекулярные углеводы,сосоящие из большого числа моносахаридов. Имеют большую молекулярную массу (от нескольких тыс. до нескольких млн. дальтон).Отличаются друг от друга составом мономеров,длиной и степенью разветвленности молекул. Можно подразделять на гомосахариды ( в составе имеют моносахариды только одного выда - крахмал,гликоген и др.) и гетерополисахариды ( в составе имеют моносахариды разных типов - гемицеллюлоха и др.).

Полисахариды м.б. в комплексе с другими веществами (белками,липидами и др.) -> Могут гидролизоваться до моносахаридов -> Практически не растворимы в воде -> Не имеют сладкого вкуса .

Значение углеводов ->

Углеводы служат основным источником энергии. Свыше 56% энергии организм получает за счет углеводов, остальную часть - за счет белков и жиров.Углеводы также выполняют структурную функцию, то есть участвуют в построении различных клеточных структур (например, клеточных стенок растений), выполняют защитную роль у растений.

Вопрос №13.

Основные типы биополимеров. Белки: строение, свойства. Структура белков как основа проявления биологической индивидуальности и узнавания.

Биополимеры - класс полимеров,входящих в состав живых организмов : белки,нуклеиновые кислоты,полисахариды.

Выделяют два типа биополимеров — регулярные (некоторые полисахариды) и нерегулярные (белки, нуклеиновые кислоты, некоторые полисахариды).

Белки - это полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В основном они состоят из углерода, водорода, кислорода и азота.

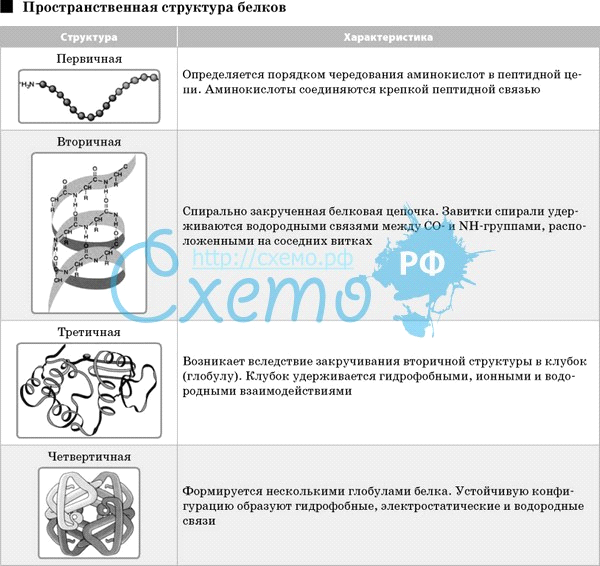

Строение белка

В составе большинства исследованных белков всех живых организмов было выявлено 20 аминокислот, участвующих в их построении.

При синтезе белковой молекулы разные аминокислоты присоединяются последовательно друг к другу, образуя цепочку, или полипептид (впоследствии она может сворачиваться в спираль или глобулу). Разнообразие белков определяется тем, какие аминокислоты, в каком количестве и в каком порядке входят в полипептидную цепь. Две молекулы, одинаковые по числу и составу аминокислот, но отличающиеся по порядку их расположения, представляют два разных белка. Не только виды, но и особи одного вида отличаются по целому ряду белков (с чем, например, связан феномен несовместимости при пересадке тканей и органов от одного животного другому).

Структура белков

Свойства белков :

Денатурация -> Процесс нарушения природной структуры белка под влиянием различных физико - химических факторов (температура, давление, кислоты и др.) без разрушения пептидной связи (первичной структуры).

Бывает обратимой (структура может восстанавливаться) и необратимой (структура белка не восстанавливается).

Ренатурация -> Процесс восстановления природной структуры белка. Происходит обычно в условиях приостановки действия физико-химических факторов.

Деструкция -> Процесс необратимой денатурации белка при разрушении пептидной связи (первичной структуры белка).

Вопрос №14.

Основные типы нуклеиновых кислот. Структура нуклеиновых кислот и принцип матричного синтеза как основа наследственных свойств живых систем.

Нуклеиновые кислоты — важнейшие компоненты (составные части) всех живых клеток. Эти вещества регулируют передачу наследственных признаков в ряду поколений. Им принадлежит ведущая роль в процессе биосинтеза белков.

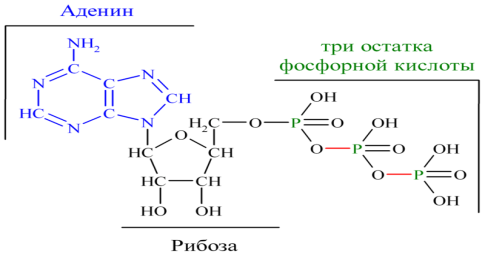

Основные типы нуклеиновых кислот : ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота),РНК (рибонуклеиновая кислота).

Структура нуклеиновых кислот

Пентозы : рибоза (РНК) и дезоксирибоза (ДНК)

Пиримидиновые основания : цитозин(Ц), тимин (Т), урацил (У). Пуриновые основания : аденин (А), гуанин (Г)

Остаток фосфорной кислоты

Принцип матричного синтеза

Известно два матричных процесса биосинтеза: синтез нуклеиновых кислот и синтез белка. Между ними есть существенная разница при очень большом подобии — при синтезе нуклеиновых кислот роль матрицы выполняет также нуклеиновая кислота гомологичная система), при синтезе белка матрицей является нуклеиновая кислота, а продуктом синтеза — белок гетерологичная система). Если в первом случае передача информации о последовательности соединения оснований в цепи вновь синтезируемой нуклеиновой кислоты достигается непосредственно путем подбора комплементарных оснований, то при синтезе белка на нуклеиновой матрице должен существовать какой-то промежуточный механизм, позволяющий переводить последовательность оснований матрицы на язык аминокислотной последовательности белка. (К сожалению,только такое определение нашел)

Вопрос № 15

Молекула аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) по своей структуре напоминает один из нуклеотидов молекулы РНК. АТФ включает три компонента: аденин, пятиуглеродный сахар рибозу и три остатка фосфорной кислоты, соединенных между собой особыми макроэргическими связями. При разрыве макроэргической связи выделяется в четыре раза больше энергии, чем при расщеплении других химических связей.

А ТФ

является универсальным источником

энергии для всех реакций, протекающих

в клетке. Энергия выделяется в случае

отделения от молекулы АТФ остатков

фосфорной кислоты при разрыве

макроэргических связей. Если отделяется

один остаток фосфорной кислоты, то АТФ

переходит в АДФ (аденозиндифосфорную

кислоту). При этом выделяется 40 кДж

энергии. При отделении второго остатка

фосфорной кислоты выделяется еще 40 кДж

энергии, а АДФ переходит в АМФ

(аденозинмонофосфат). Выделившаяся

энергия используется клеткой.

ТФ

является универсальным источником

энергии для всех реакций, протекающих

в клетке. Энергия выделяется в случае

отделения от молекулы АТФ остатков

фосфорной кислоты при разрыве

макроэргических связей. Если отделяется

один остаток фосфорной кислоты, то АТФ

переходит в АДФ (аденозиндифосфорную

кислоту). При этом выделяется 40 кДж

энергии. При отделении второго остатка

фосфорной кислоты выделяется еще 40 кДж

энергии, а АДФ переходит в АМФ

(аденозинмонофосфат). Выделившаяся

энергия используется клеткой.

Малые органические молекулы в клетке

Моносахариды — органические соединения, одна из основных групп углеводов; самая простая форма сахара; являются обычно бесцветными, растворимыми в воде, прозрачными твердыми веществами.

Аминокисло́ты — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминные группы.

Аминокислот в природе свыше 150.

В организме человека содержится около 60 различных аминокислот и их производных, но в состав белков входят только 20 аминокислот. Существуют незаменимые аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме. Эти аминокислоты могут попасть в наш организм только с пищей.

Существуют непротеиногенные протеиногенные аминоксилоты.

Нуклеоти́ды — фосфорные эфиры нуклеозидов, нуклеозидфосфаты. Свободные нуклеотиды, в частности АТФ, цАМФ, АДФ, играют важную роль в энергетических и информационных внутриклеточных процессах, а также являются составляющими частями нуклеиновых кислот и многих коферментов.

Липи́ды — обширная группа природных органических соединений, включающая жиры и жироподобные вещества. Молекулы простых липидов состоят из спирта и жирных кислот, сложных — из спирта, высокомолекулярных жирных кислот и других компонентов. Содержатся во всех живых клетках. Будучи одним из основных компонентов биологических мембран, липиды влияют на проницаемость клеток и активность многих ферментов, участвуют в передаче нервного импульса, в мышечном сокращении, создании межклеточных контактов, в иммунохимических процессах. Также липиды образуют энергетический резерв организма, участвуют в создании водоотталкивающих и термоизоляционных покровов, защищают различные органы от механических воздействий и др. К липидам относят некоторые жирорастворимые вещества, в молекулы которых не входят жирные кислоты, например, терпены, стерины.

Никотинамидадениндинуклеоти́д (НАД Н) — кофермент, имеющийся во всех живых клетках. NAD представляет собой динуклеотид и состоит из двух нуклеотидов, соединённых своими фосфатными группами. Один из нуклеотидов в качестве азотистого основания содержит аденин, другой —никотинамид.

Никотинамидадениндинуклеотидфосфа́т (НАДФ) — широко распространённый в природе кофермент некоторых дегидрогеназ —ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции в живых клетках. NADP принимает на себя водород и электроны окисляемого соединения и передаёт их на другие вещества. В хлоропластах растительных клеток NADP восстанавливается при световых реакциях фотосинтеза и затем обеспечивает водородом синтез углеводов при темновых реакциях. NADP, — кофермент, отличающийся от NAD содержанием ещё одного остатка фосфорной кислоты, присоединённого к гидроксилу одного из остатков D-рибозы, обнаружен во всех типах клеток.

Вопрос № 16

Прокариоты: особенности строения клетки. Разнообразие прокариот.(билет 16)

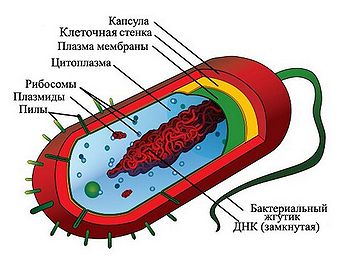

Прокариоты (от лат. pro — перед, до и греч. κάρῠον — ядро, орех) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды.

строение прокариотической клетки

Прокариоты делятся на археи(архебактерии) и бактерии (эубактерии)

БАКТЕРИИ

Домен (надцарство) прокариотных (безъядерных) микроорганизмов, чаще всего одноклеточных.

Клетки бактерий бывают разными по форме: круглые (кокки), образующие цепочку (стрептококки), палочковидные (бациллы), спиралевидные (спириллы), в виде запятой (вибрионы) и другие. Большинство бактерий палочковидные.

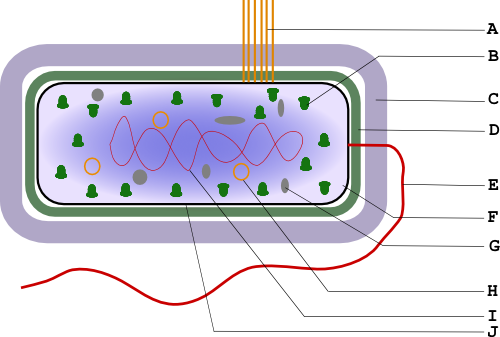

Схема

строения бактерии:

Схема

строения бактерии:

A — пили,

B — рибосомы,

C — капсула,

D — слой пептидогликана,

E — жгутик,

F — цитозоль,

G — запасные вещества,

H — плазмида, I — нуклеоид,

J — цитоплазматическая мембрана

У ряда бактерий на поверхности есть длинные жгутики (один или несколько) или короткие ворсинки. С их помощью бактерии передвигаются.

Цитоплазма бактериальных клеток достаточно густая, неподвижная, со слоистым строением. В отличие от растений у бактерий нет вакуолей, поэтому необходимые для синтеза вещества и запасные питательные вещества находятся прямо в цитоплазме.

Размножение бактерий осуществляется делением надвое. После этого дочерние клетки вырастают и снова делятся. По скорости своего размножения бактерии превосходят все другие организмы. В благоприятных условиях бактерии могут делится каждые 20 мин, образуя огромные по численности колонии.

При недостатке питательных веществ рост колонии бактерий останавливается. Многие бактерии при этом начинают образовывать споры, которые служат для сохранения особей, а не для размножения. Образуя спору, бактерия вырабатывает очень плотную оболочку. Споры предотвращают высыхание бактерии, способны переносить низкую или высокую температуры. Споры могут сохранять жизнеспособность сотни лет.

Бактерии выделяют в окружающую среду продукты своего обмена веществ, которые могут неблагоприятно влиять на другие организмы.

Археи

Домен живых организмов (по трёхдоменной системе Карла Вёзе наряду с бактериями и эукариотами). Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРХЕЙ

По форме и размерам клеток, общим принципам их организации и характеру деления археи сходны с бактериями, хотя только среди них обнаружены организмы кубической формы. Многие археи подвижны и имеют жгутики, похожие на бактериальные, но несколько отличающиеся деталями организации. Однако представители этого домена имеют существенные особенности.

1. Уже было отмечено, что важнейшей особенностью архей является своеобразие их рибосомальных и транспортных РНК, их рибосомы различаются также и по форме. Отличительные черты обнаружены и в других компонентах системы синтеза белка.

2. В отличие от всех других организмов археи в составе мембранных липидов имеют не жирные кислоты, а многоатомные спирты, обычно с 20 или 40 атомами углерода. В последнем случае липидная пластина мембраны образована мономолекулярным слоем, что, вероятно, придает мембране особую прочность.

3. Покровы клеток у разных архей могут иметь различное строение и химический состав, но им часто присуще наличие поверхностных слоев, образованных определенным образом структурированными и регулярно уложенными белковыми или гликопротеидными молекулами правильной или довольно причудливой формы (рис. 1). Иногда в состав клеточных стенок архей входят пептиды и полисахариды.

4. Некоторые археи осуществляют биохимические процессы, не свойственные никаким другим организмам. Например, только определенные представители архей в процессе своей жизнедеятельности образуют метан.

5. Большинство архей - экстремофилы, то есть развиваются в экстремальных условиях, при высокой температуре, кислотности, в насыщенных солевых растворах.

6. Археи, видимо, неспособны к паразитизму. По крайней мере к настоящему времени археи, приносящие вред каким-либо другим организмам, неизвестны, хотя среди них много симбионтов, к взаимной пользе живущих совместно с другими организмами. Среди архей много автотрофных форм, не нуждающихся в органической пище и получающих необходимую для жизни энергию за счет окислительно-восстановительных реакций, в которые вовлечены неорганические молекулы.

Вопрос № 17

Царство простейших: классификация, особенности строения, размножение, распространение, значение в природе и для человека.

Тип представлен одноклеточными организмами, тело которых состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Клетка простейшего — это самостоятельная особь, проявляющая все основные свойства живой материи. Она выполняет функции всего организма, тогда как клетки многоклеточных составляют лишь часть организма, каждая клетка зависит от многих других.

Большинство представителей класса имеет микроскопические размеры — 3—150 мкм. Только наиболее крупные представители вида (раковинные корненожки) достигают 2—3 см в диаметре.

Известно около 100 000. видов простейших. Среда их обитания — вода, почва, организм хозяина (для паразитических форм).

Строение тела простейшего типично для эукариотической клетки. Имеются органеллы общего (митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ЭПС и др.) и специального назначения. К последним относятся органы движения: ложноножки, или псевдоподии (временные выросты цитоплазмы), жгутики, реснички, пищеварительные и сократительные вакуоли. Органоиды общего значения присущи всем эукариотическим клеткам.

Органоиды пищеварения — пищеварительные вакуоли с пищеварительными ферментами (сходны по происхождению с лизосомами). Питание происходит путем пино- или фагоцитоза. Непереваренные остатки выбрасываются наружу. Некоторые простейшие имеют хлоропласты и питаются за счет фотосинтеза.

Пресноводные простейшие имеют органы осморегуляции — сократительные вакуоли, которые периодически выделяют во внешнюю среду излишки жидкости и продукты диссимиляции.

Большинство простейших имеет одно ядро, но есть представители с несколькими ядрами. Ядра некоторых простейших характеризуются полиплоидностью.

Цитоплазма неоднородна. Она подразделяется на более светлый и гомогенный наружный слой, или эктоплазму, и зернистый внутренний слой, или эндоплазму. Наружные покровы представлены либо цитоплазматической мембраной (у амебы), либо пелликулой (у эвглены). Фораминиферы и солнечники, обитатели моря, имеют минеральную, или органическую, раковину.

Особенности жизнедеятельности простейших

Подавляющее большинство простейших — гетеротрофы. Их пищей могут служить бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные остатки удаляются через порошицу (специальное, постоянно существующее отверстие (у инфузорий)) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена.

Дыхание, т. е. газообмен, происходит через всю поверхность клетки.

Раздражимость представлена таксисами (двигательными реакциями). Встречаются фототаксис, хемотаксис и др.

Размножение простейших

Бесполое — митозом ядра и делением клетки надвое (у амебы, эвглены, инфузории), а также путем шизогонии — многократного деления (у споровиков).

Половое — копуляция. Клетка простейшего становится функциональной гаметой; в результате слияния гамет образуется зигота.

Для инфузорий характерен половой процесс — конъюгация. Он заключается в том, что клетки обмениваются генетической информацией, но увеличения числа особей не происходит.

Многие простейшие способны существовать в двух формах — трофозоита (вегетативной формы, способной к активному питанию и передвижению) и цисты, которая образуется при неблагоприятных условиях. Клетка обездвиживается, обезвоживается, покрывается плотной оболочкой, обмен веществ резко замедляется. В такой форме простейшие легко переносятся на большие расстояния животными, ветром и расселяются. При попадании в благоприятные условия обитания происходит эксцистирование, клетка начинает функционировать в состоянии трофозоита. Таким образом, инцистирование не является способом размножения, но помогает клетке переживать неблагоприятные условия среды.

Для многих представителей типа Protozoa характерно наличие жизненного цикла, состоящего в закономерном чередовании жизненных форм. Как правило, происходит смена поколений с бесполым и половым размножением. Образование цисты не является частью закономерного жизненного цикла.

Время генерации для простейших составляет 6—24 ч. Это означает, что, попав в организм хозяина, клетки начинают размножаться по экспоненте и теоретически могут привести его к гибели. Однако этого не происходит, так как вступают в силу защитные механизмы организма хозяина.

КЛАССИФИКАЦИЯ (не уверена, что это нужно)

Классификация простейших

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa)

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora)

Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea)

Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea)

Подтип Опалины (Opalinata)

Подтип Саркодовые (Sarcodina)

Класс Корненожки (Rhizopoda)

Класс Радиолярии, или Лучевики (Radiolaria)

Класс Солнечники (Heliozoa)

Тип Апикомплексы (Apicomplexa)

Класс Перкинсеи (Perkinsea)

Класс Споровики (Sporozoea)

Тип Миксоспоридии (Myxozoa)

Класс Миксоспоридии (Myxosporea)

Класс Актиноспоридии (Actinosporea)

Тип Микроспоридии (Microspora)

Тип Инфузории (Ciliophora)

Класс Ресничные инфузории (Ciliata)

Класс Сосущие инфузории (Suctoria)

Тип Лабиринтулы (Labirinthomorpha)

Тип Асцетоспоридии (Ascetospora)

Роль простейших в природе и жизни человека:

• являются непременными участниками круговорота веществ и энергии в экосистемах, выступая в роли микрокон-сументов и редуцентов;

• образуют геологические залежи известняка, мела;

• служат объектами научного исследования;

• многие — паразиты человека и животных, а также возбудители заболеваний

Вопрос №18

Ферментные системы организма, регуляторы жизнедеятельности и вмешательство в систему регуляции извне: лекарственные, токсические, наркотические вещества. Фармакология сегодня и в будущем.

В наше трудное время, когда атмосфера загрязнена выбросами, к тому же разрушающими озоновый слой, когда гидросфера загрязнена сбросами промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, почва загрязнена твердыми и жидкими отходами, химическими и радиоактивными соединениями, организму все труднее справиться с загрязнением. Для защиты от ксенобиотиков (греч. "ксенос" - чужой, "биос" - жизнь) в организме образовались свои механизмы.

Вот самые важные из них.

1.Это системы барьеров, препятствующих проникновению ксенобиотиков во внутреннюю среду организма, а также защищающих особо важные органы от тех," чужаков", которые все же прорвались в организм.

2.Это особые транспортные механизмы для выведения ксенобиотиков из организма.

3.Это ферментные системы, которые превращают ксенобиотики в соединения менее токсичные и легче удаляемые из организма.

4.Это тканевые депо, где как бы под арестом могут накапливаться некоторые ксенобиотики.

Ферментные системы превращают ксенобиотики в менее ядовитые соединения, которые легче поддаются выводу из организма. Наиболее мощные ферментные системы находятся в клетках печени.

Фармакология — это наука, которая изучает взаимодействие всех видов лекарственных веществ с организмом человека, открытия и разработку новых лекарств.

Фармакологию изучают путем опытов на животных, используя фармакологические, биохимические, физиологические и патофизиологические эксперименты.

В фармакологических лабораториях ведется так же работа по изысканию, изучению и методах внедрения новых лекарственных веществ. Вещества извлекают из животного и растительного сырья, продуктов жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов.

В последние годы появились препараты эндогенных веществ, полученные методами генной инженерии.

К новым лекарственным веществам предъявляются самые высокие требования их безопасности. Каждое новое лекарство исследуются очень тщательно; подобные исследования доступны только крупным фармакологическим лабораториям мира.

Если в фармакологической лаборатории нового лекарственного средства получают хорошие результаты, то материалы передают в Научный центр экспертизы. И только в случае успешных клинических испытаний принимается решение о производстве полученного лекарственного препарата .

Химики и фармакологи связывают будущее фармакологии непосредственно с решением сложных задач создания более современных лекарств.

3 интересных инновации фармакологии и медицины:

1.Наномедицина - ей отдается главная роль в будущем в перспективах фармакологии.

2.Тромбовазим - препарат,который плотно собирает центр боли в пучок и снижает чувствительность человека к ней.

3.Диэнай - парафармацевтик, обеспечивающий поступление в организм фрагментов ДНК, легко усваиваемый всеми клетками

В настоящее время большую часть лекарств в нашу страну импортируют из других стран. Учебный курс фармакологии разделяют на «Общую фармакологию» и «Частную фармакологию». Общая фармакология изучает закономерности фармакокинетики и фармакодинамики, частная об отдельных группах лекарственных.

Вопрос № 19

Живая часть клетки – это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) – ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) – нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, - сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) – структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Вопрос № 20

Животная клетка. Строение, основные органеллы. Механизмы осуществления основных функций, динамическое состояние клетки.

Ядро

Данная органелла чрезвычайно важна, поскольку при ее удалении клетки перестают функционировать и погибают. Ядро имеет двойную мембрану, в которой есть множество пор. При помощи них оно тесно связывается с эндоплазматической сетью и цитоплазмой. Данный органоид содержит хроматин - хромосомы, которые являются комплексом протеинов и ДНК. Учитывая это, можно сказать, что именно ядро является органеллой, которая отвечает за сохранение основного количества генома.

Жидкая часть ядра называется кариоплазмой. В ней содержатся продукты жизнедеятельности структур ядра. Наиболее плотная зона - ядрышко, в котором размещаются рибосомы, сложные белки и РНК, а также фосфаты калия, магния, цинка, железа и кальция. Ядрышко исчезает перед делением клеток и формируется снова на последних этапах данного процесса.

Эндоплазматическая сеть

ЭПС - одномембранный органоид. Он занимает половину объема клетки и состоит из канальцев и цистерн, которые связаны между собой, а также с цитоплазматической мембраной и внешней оболочкой ядра. Мембрана данного органоида имеет такую же структуру, что и плазмалема. Данная структура целостная и не открывается в цитоплазму.

Эндоплазматический ретикулум бывает гладким и гранулярным (шероховатым). На внутренней оболочке гранулярной ЭПС размещаются рибосомы, в которых проходит синтез протеинов. На поверхности гладкой эндоплазматической сети рибосомы отсутствуют, но здесь проходит синтез углеводов и жиров. Все вещества, которые образуются в эндоплазматической сети, переносятся по системе канальцев и трубочек к местам назначения, где накапливаются и впоследствии используются в различных биохимических процессах. Учитывая синтезирующую способность ЭПС, шероховатый ретикулум размещается в клетках, основная функция которых - образование протеинов, а гладкий - в клетках, синтезирующих углеводы и жиры. Кроме этого, в гладком ретикулуме накапливаются ионы кальция, которые нужны для нормального функционирования клеток или организма в целом.

Надо также отметить, что ЭПС является местом образования аппарата Гольджи.

Лизосомы, их функции

Лизосомы - это клеточные органоиды, которые представлены одномембранными мешочками округлой формы с гидролитическими и пищеварительными ферментами (протеазы, липазы и нуклеазы). Для содержимого лизосом характерна кислая среда. Мембраны данных образований изолируют их от цитоплазмы, предупреждая разрушение других структурных компонентов клеток. При высвобождении ферментов лизосомы в цитоплазму происходит саморазрушение клетки - автолиз.

Следует отметить, что ферменты первично синтезируются на шероховатой эндоплазматической сетке, после чего перемещаются в аппарат Гольджи. Здесь они проходят модификацию, упаковываются в мембранные пузырьки и начинают отделяться, становясь самостоятельными компонентами клетки - лизосомами, которые бывают первичными и вторичными. Первичные лизосомы - структуры, которые отделяются от аппарата Гольджи, а вторичные (пищеварительные вакуоли) - это те, которые образуются вследствие слияния первичных лизосом и эндоцитозных вакуолей. Учитывая такую структуру и организацию, можно выделить основные функции лизосом: переваривание разных веществ внутри клетки; уничтожение клеточных структур, которые не нужны; участие в процессах реорганизации клеток.

Вопрос № 21

Биология размножния.Основные типы необратимых процессов развития-деление клеток, рост, морфогенез и дифференциация – приводят к воспроизведению сложного многоклеточного организма и родительских клеток.

Биология развития — раздел современной биологии, изучающий процессы индивидуального развития (онтогенеза) организма.

Размножение — присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Разные способы размножения подразделяются на два основных типа: бесполое и половое. Для организмов, обладающих клеточным строением, в основе всех форм размножения лежит деление клетки.

Деление клеток - свойственно прежде всего одноклеточным организмам. Как правило, оно осуществляется путём простого деления клетки надвое. У некоторых простейших (например, фораминифер) происходит деление на большее число клеток. Во всех случаях образующиеся клетки полностью идентичны исходной. Крайняя простота этого способа размножения, связанная с относительной простотой организации одноклеточных организмов, позволяет размножаться очень быстро.

Рост организма возможен только за счет увеличения числа клеток. Последнее достигается с помощью митоза - клеточного деления, при котором сначала на две части делится ядро, а затем цитоплазма

В основе роста многоклеточных организмов лежит увеличение числа и размеров клеток, сопр6овождаемое их дифференциацией, т.е. возникновением и накоплением различий между клетками, образовавшимися в результате деления.

Морофогенез- формообразование, возникновение возникновение и развитие органов, систем и частей тела организмов как в индивидуальном (онтогенез), так и в историческом, или эволюционном, развитии (филогенез). Изучение особенностей морфогенеза на разных этапах онтогенеза в целях управления развитием организмов составляет основную задачу биологии развития, а также генетики, молекулярной биологии, биохимии, эволюционной физиологии, и связано с изучением закономерностей наследственности.

Все эти необротимые процессы приводят к ворспроизведению сложного организма и родительских клеток.После развития которых появляось все новые организмы и клетки.

Вопрос № 22

Митоз

Митоз – это способ деления соматических (неполовых) клеток, при котором каждая из двух вновь возникающих клеток получает такой же генетический материал, как в исходной клетке.

Интерфаза(подготовка к митозу)

Включает: Профазу,Метафазу,Анафазу,Телофазу

Профаза

Процессы :

1.Спирализация ДНК

2.Хромосомы становятся видимыми в микроскоп

3. Ядро увеличивается в размерах

4. Растворение ядерной оболочки

5. Появление в клетке центриолей клеточного центра

Метафаза

Процессы:

1. Центромерные районы сестринских хроматид разъединяются

2. Хромосомы начинают двигаться к полюсам клетки

Анафаза

Процессы :

1. Сокращение нитей веретена деления

2. Расхождение хромосом к разным полюсам клетки

Телофаза

Процессы:

1.Образование клеточной перетяжки, цитокинез

2. Образование ядерных оболочек

3. Деспирализация ДНК

4. Образование двух дочерних клеток

Амитоз (прямое деление клеток) -способ деления соматических клеток при котором не происходит конденсация хромосом, не образуется веретено деления, а ядро делится перетяжкой или фрагментацией, оставаясь в интерфазном состоянии.

Вопрос № 23

Мейоз

Мейоз состоит из 2 последовательных делений с короткой интерфазой между ними.

Профаза I — профаза первого деления очень сложная и состоит из 5 стадий:

Лептотена или лептонема — упаковка хромосом, конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей (хромосомы укорачиваются).

Зиготена или зигонема — происходит конъюгация .

Пахитена или пахинема — (самая длительная стадия) — в некоторых местах гомологичные хромосомы плотно соединяются, образуя хиазмы. В них происходит кроссинговер — обмен участками между гомологичными хромосомами.

Диплотена или диплонема — происходит частичная деконденсация хромосом, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез белка); гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. Диакинез — ДНК снова максимально конденсируется, синтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; центриоли расходятся к полюсам; гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой.

К концу Профазы I центриоли мигрируют к полюсам клетки, формируются нити веретена деления, разрушаются ядерная мембрана и ядрышки

Метафаза I — бивалентные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки.

Анафаза I — микротрубочки сокращаются, биваленты делятся, и хромосомы расходятся к полюсам. Важно отметить, что, из-за конъюгации хромосом в зиготене, к полюсам расходятся целые хромосомы, состоящие из двух хроматид каждая, а не отдельные хроматиды, как в митозе.

Телофаза I — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка.

Профаза II — происходит конденсация хромосом, клеточный центр делится и продукты его деления расходятся к полюсам ядра, разрушается ядерная оболочка, образуется веретено деления, перпендикулярное первому веретену.

Метафаза II —хромосомы (состоящие из двух хроматид каждая) располагаются на «экваторе» (на равном расстоянии от «полюсов» ядра) в одной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку.

Анафаза II — униваленты делятся и хроматиды расходятся к полюсам.

Телофаза II — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка.

Вопрос № 24

Клеточный цикл

Это период жизни клетки от момента её образования путем деления материнской клетки до собственного деления или смерти.

Клеточный цикл состоит из двух периодов:

У одноклеточных организмов клеточный цикл длится столько, сколько живёт особь.

Продолжительность клеточного цикла зависит от типа клетки