Система органов внутренней секреции

Органами внутренней секреции называются железы, которые вырабатывают специфические, очень активные вещества — гормоны, или инкреты, поступающие прямо в кровь и оказывающие в небольших дозах сильное влияние на весь организм или отдельные его части. Они регулируют такие процессы, как развитие тканей и органов, обмен веществ, рост, половое созревание, процессы, связанные с половой деятельностью, могут угнетать или стимулировать работу отдельных органов и т. д.

Регуляция деятельности организма путем воздействия гормонов и других физиологически активных веществ через кровь называется гуморальной регуляцией. Этот тип регуляции дополняет нервную и подчинен ей. Единая, по существу, регуляция организма (нервная и гуморальная) называется нейрогуморальной. Гормональная функция присуща не только железам внутренней секреции, но и другим органам и тканям. Так, под влиянием соляной кислоты, выделяемой в желудок, в кишечнике образуется секретин, возбуждающий деятельность печени и поджелудочной железы. Однако для других органов гормональная функция не является главной.

Железы внутренней секреции образуют единую систему, в которой изменение деятельности одного компонента вызывает изменение деятельности другого. Некоторые железы внутренней секреции выполняют только эндокринную функцию (гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники). В ряде случаев эндокринная функция совмещается с экзокринной или с другими функциями, что характерно для тимуса, поджелудочной железы, яичника, семенников, почек, плаценты и др.

Гормоны обладают специфичностью в том смысле, что действуют специально на ту или другую функцию организма. Однако у них нет видовой специфичности, то есть один и тот же гормон у разных животных действует одинаково. Гормоны — биологически активные вещества, оказывающие действие в малых дозах. Морфологической особенностью желез внутренней секреции является отсутствие протоков и поступление в связи с этим гормонов непосредственно в кровь. Для них характерна высокая степень развития сети кровеносных сосудов и тесный контакт железистой ткани с кровеносными капиллярами. Все железы внутренней секреции построены по типу компактных органов, то есть имеют соединительнотканный остов и специфическую ткань. По тому, из какой ткани образуется железа, различают эндокринные железы или их части эпителиального происхождения (щитовидная железа, паращитовидные железы, передняя доля гипофиза, островковый аппарат поджелудочной железы, тимус, кора надпочечников), нервного (мозговое вещество надпочечников, параганглии) и нейроглиального (задняя доля гипофиза, эпифиз).

Щитовидная железа

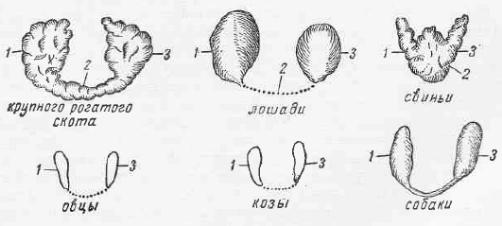

Щитовидная железа — glandula thyreoidea (рис. 1) — развивается из энтодермального эпителия вентральной стенки кишки между первой и второй парами жаберных карманов. Сначала из эпителия образуется непарный вырост; последний разрастается в каудо-вентральном направлении, достигает области щитовидного хряща. Здесь клеточный тяж разделяется на две лопасти, которые, развиваясь, превращаются в правую и левую доли щитовидной железы. Форма железы: у крупного рогатого скота доли железы связаны перешейком, а у лошади, овцы и козы этот перешеек или отсутствует, или выражен весьма слабо. У свиньи в щитовидной железе ясного деления на доли нет. Расположена щитовидная железа основной массой на первых 2—3 кольцах трахеи. Краниальным концом железа касается хрящей гортани. Кроме главной железы, у ряда сельскохозяйственных животных есть добавочные щитовидные железы. У лошади и крупного рогатого скота они расположены несколько краниальнее главной железы, у овцы и собаки рассеяны вдоль трахеи.

Рис.

1.

Щитовидная железа разных животных:

1

— правая доля; 2

— перешеек;

3

— левая доля. а

коллоид (3).

Впервые коллоид появляется у

эмбрионов крупного рогатого скота

в возрасте 60, у овец — 49—56, у свиней

— 50, у кроликов —

20

суток.

Коллоид очень богат йодом. Внешний

вид фолликулов изменяется в зависимости

от физиологического состояния

железы (II).

а

коллоид (3).

Впервые коллоид появляется у

эмбрионов крупного рогатого скота

в возрасте 60, у овец — 49—56, у свиней

— 50, у кроликов —

20

суток.

Коллоид очень богат йодом. Внешний

вид фолликулов изменяется в зависимости

от физиологического состояния

железы (II).

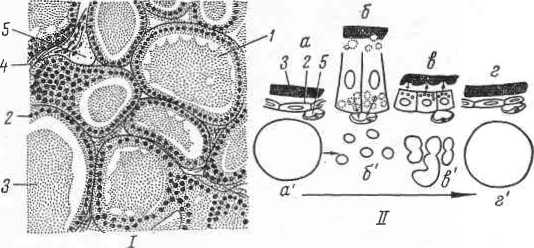

Рис.

2. Гистологическое строение щитовидной

железы лошади (/) и изменение эпителия

и размера фолликулов при различных

функциональных состояниях железы (II):

1—фолликул;

2

—

эпителий

стенки фолликула; 3

—

коллоид

в полости фолликула;

4—соединительная

ткань между фолликулами; 5—капилляр;

а

и г

—неактивное состояние железы;

а'

и г’-

соответствующая величина фолликулов;

б

максимально активное состояние железы;

коллоид рассасывается

и составные его части выходят в кровь

(указано стрелками); 6'

— соответствующая величина

фолликула; в

— функция понижается, в более низких

клетках усиленно

синтезируется гормон и входит в

состав

коллоида (стрелки); в

'—

соответствующий размер

фолликулов.

В период активной деятельности (II—б) железы фолликулы уменьшаются в размере, эпителий фолликула становится высоким, цилиндрическим, наблюдается размножение его клеток путем митоза. Благодаря действию протеолитических ферментов клеток коллоид изменяется, молекулы мельчают, он разжижается и в нем появляются вакуоли. Такой коллоид при участии микроворсинок клеток всасывается через апикальный полюс, а через базальный полюс выделяется в кровь. Основной гормон щитовидной железы, выделяемый в кровь,— тироксин. При пониженной функции (II —в, г) размер фолликулов увеличивается, эпителий становится кубическим и даже плоским, коллоид сильно уплотняется.

Железа участвует в регулировании обмена веществ, процесса роста, обеспечивает нормальное течение процессов гистогенеза костей и другие процессы дифференцировки, оказывает влияние на вегетативную нервную систему, а также регулирует состав крови и стимулирует фагоцитоз. При гиперфункции железы, то есть при повышенном выделении гормона, ускоряется обмен веществ, и в частности окислительные процессы, увеличивается выделение из организма воды и солей, усиливается сердцебиение, повышается температура тела. При гипофункции, когда вырабатывается недостаточное количество гормонов, наблюдается обратное, то есть понижается обмен веществ, замедляется ритм сокращения сердца, вода задерживается в тканях, в силу чего развивается отечность. Кроме того, нарушаются процессы роста костей, и как следствие этого приостанавливается рост животного.

Околощитовидная железа, или эпителиальные тельца,— gll. parathyreoidea — мелкие, в поперечнике около 1 см, которые либо вклиниваются в массу щитовидной железы, либо лежат близ нее. Чаще всего имеется две пары околощитовидных желез. Функционировать они начинают в утробный период.

Развиваются эпителиальные тельца из эпителия третьего и четвертого жаберных карманов. Вполне развитые, они покрыты соединительнотканной капсулой, от которой внутрь вдаются тоненькие прослойки. По этим прослойкам идут сосуды и нервы. Основная часть железы — гнезда эпителиальных клеток. Каждое гнездо состоит у молодых животных только из главных, а у более взрослых и старых — из главных и оксифильных клеток. Главные клетки небольшие, полигональной (многоугольной) формы, содержат в цитоплазме липидные и липоидные включения, а также глыбки гликогена. Оксифильные клетки крупнее и хорошо красятся кислыми красителями. Секрет иногда скапливается в межклеточных пространствах, образуя «коллоид».

Гормон околощитовидных желез — паратиреоидин. Понижение функции околощитовидных желез вызывает уменьшение количества кальция в крови, что приводит к судорогам. Нарушается гистогенез костей, причем количество остеокластов возрастает, а количество остеобластов уменьшается. При гиперфункции же происходит обеднение костей и обогащение крови кальцием. Таким образом, околощитовидные железы регулируют кальциевый обмен.

Удаление околощитовидных желез приводит к смерти.