Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

РЕФЕРАТ

Виды и механизмы репарации

Выполнила: Заева М.С.

Группа: Л-115

Проверила: Сологуб М.В

К иров

2014

иров

2014

Содержание

Введение---------------------------------------------------------------------------------стр.3

Типы повреждений ДНК--------------------------------------------------------------стр.4

Прямая репарация ДНК---------------------------------------------------------------стр.5

Эксцизионная репарация-------------------------------------------------------------стр.6-7

SOS-репарация-------------------------------------------------------------------------стр.8-9

Репарация ошибок репликации ДНК-----------------------------------------------стр.10

Рекомбинативная (пострепликативная) репарация----------------------------стр.11

Механизмы репарации ДНК---------------------------------------------------------стр.12-15

Заключение-----------------------------------------------------------------------------стр.16

Введение

Репарация (от лат. reparatio — восстановление) — особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённой при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических или химических агентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем репарации.

Начало изучению репарации было положено работами А. Келнера (США), который в 1948 обнаружил явление фотореактивации (ФР) — уменьшение повреждения биологических объектов, вызываемого ультрафиолетовыми (УФ) лучами, при последующем воздействии ярким видимым светом (световая репарация).

Р. Сетлоу, К. Руперт (США) и др. вскоре установили, что фотореактивация — фотохимический процесс, протекающий с участием специального фермента и приводящий к расщеплению димеровтимина, образовавшихся в ДНК при поглощении УФ-кванта.

Позднее при изучении генетического контроля чувствительности бактерий к УФ-свету и ионизирующим излучениям была обнаружена темновая репарация — свойство клеток ликвидировать повреждения в ДНК без участия видимого света. Механизм темновой репарации облученных УФ-светом бактериальных клеток был предсказан А. П. Говард-Фландерсом и экспериментально подтвержден в 1964 Ф. Ханавальтом и Д. Петиджоном (США). Было показано, что у бактерий после облучения происходит вырезание поврежденных участков ДНК с измененными нуклеотидами и ресинтез ДНК в образовавшихся пробелах.

Системы репарации существуют не только у микроорганизмов, но также в клетках животных ичеловека, у которых они изучаются на культурах тканей. Известен наследственный недуг человека —пигментная ксеродерма, при котором нарушена репарация.

Типы повреждений ДНК

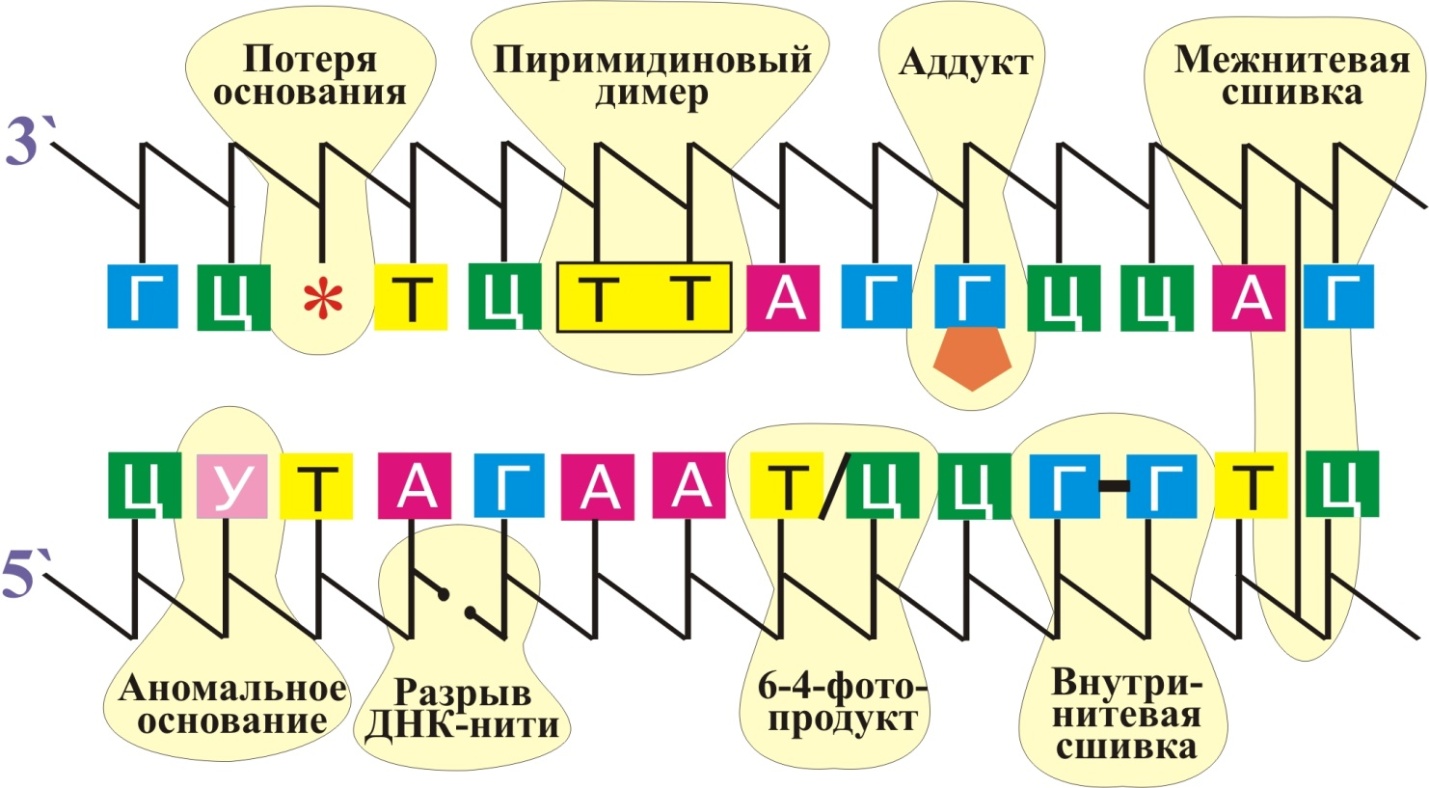

Спонтанные повреждения ДНК :

Ошибки репликации (появление некомплементарных пар нуклеотидов)

Апуринизация (отщепление азотистых оснований из нуклеотида)

Дезаминирование ( в таком случае цитозин превращается в урацил, происходит потеря аминогруппы)

Индуцированные повреждения ДНК :

Димеризация (сшивание соседних пиримидиновых оснований с образованием димера)

Разрывы в ДНК: однонитевые и двунитевые

Поперечные сшивки между нитями ДНК

Рис.1

Прямая репарация ДНК

Прямая репарация - наиболее простой путь устранения повреждений в ДНК, в котором обычно задействованы специфические ферменты, способные быстро (как правило, в одну стадию) устранять соответствующее повреждение, восстанавливая исходную структуру нуклеотидов.

Этот тип репарации обеспечивает прямое восстановление исходной структуры ДНК или удаление повреждения.

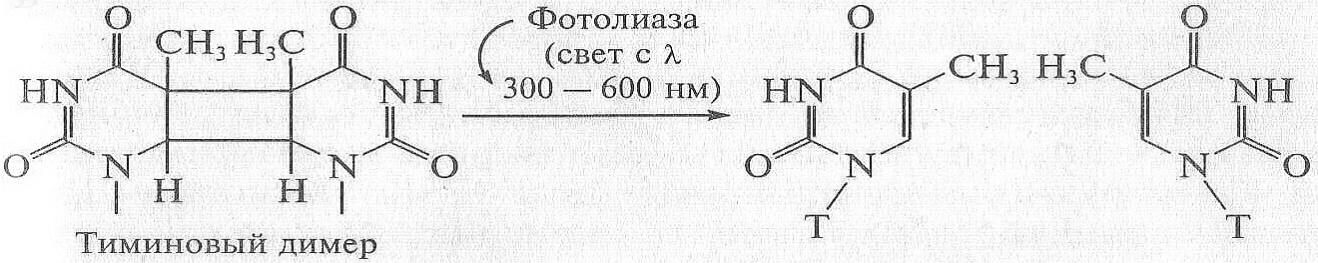

Широко распространенная система репарации такого рода — фотореактивация пиримидиновых димеров.

Это пока единственная, известная ферментная реакция, в которой фактором активации служит не химическая энергия, а энергия видимого света.

При этом активизируется фермент фотолиаза, которая разъединяет димеры.

Тиминовые димеры "расшиваются" путем прямой репарацци при участии фотолиаз, осуществляющих соответствующее фотохимическое превращение. ДНК-фотолиазы представляют собой группу ферментов, активируемых светом, с длиной волны 300 - 600 нм (видимая область), для чего в их структуре имеется особый светочувствительный центр.

Они

широко распространены в природе и

обнаружены у бактерий, дрожжей, насекомых,

рептилий, земноводных и человека. Эти

ферменты нуждаются в разнообразных

кофакторах (FADH, тетрагидрофолиевая

кислота и др.), участвующих в фотохимической

активации фермента. Фотолиаза Е. coli

представляет собой белок с молекулярной

массой 35 кДа, прочно связанный

с олигорибонуклеотидом

длиной 10-15 нуклеотидов, необходимым для

активности фермента.

Рис.2

Рис.2