Лекция 4. 2009

Химические элементы и соединения, поступающие в окружающую среду из техногенных циклов, включаются в природные воздушные, водные, миграционные потоки. В зависимости от общей ландшафтно-геохимической обстановки и геохимической структуры ландшафта они испытывают ряд химических превращений, усиливающих или уменьшающих их подвижность. Часть элементов может накапливаться на свойственных данному ландшафту геохимических барьеpax. В результате формируются техногенные геохимические аномалии.

Техногенные геохимические аномалии

В классификации техногенных аномалий, предложенной А. И. Перельманом (1978), выделяются техногенные аномалии как с повышенным, так и с пониженным (за счет изъятия вещества) геохимическим фоном.

По размерам можно выделить:

глобальные аномалии, охватывающие весь земной шар или большую его часть;

региональные техногенные аномалии, распространяющиеся на части материков, отдельные страны, области, зоны и возникающие, например, в результате массового использования химических удобрений, ядохимикатов;

локальные геохимические аномалии радиусом до нескольких десятков километров, связанные с определенным эпицентром.

Пространство, занимаемое локальной аномалией, называют техногенным ореолом рассеяния.

Все техногенные аномалии А. И. Перельман делит на три типа:

полезные, вредные и нейтральные.

Полезные техногенные аномалии улучшают окружающую среду. Примером их могут служить территории, где проведено известкование кислых почв или где в результате дренажа и промывок удалены из почв вредные соли и т. д.

Вредные техногенные аномалии (с повышенной концентрацией токсических веществ) ухудшают условия существования человека растений и животных, поэтому они систематически изучаются в связи с проблемами загрязнения среды.

Нейтральные техногенные аномалии не оказывают определенного влияния на экологические свойства окружающей среды. В качестве примеров подобных нейтральных аномалий А. И. Перельман называет концентрацию золота в банках, железа, алюминия в городах.

Техногенные геохимические аномалии образуются в различных средах и по этому признаку их можно разделить на литохимические — в почвах, породах, гидрогеохимические — в водах, атмогео-химические — в атмосфере, биогеохимические — в организмах.

Обычно техногенные аномалии захватывают в сферу влияния техногенного потока несколько сред и образуют сложно построенные по форме, протяженности, составу и характеру дифференциации веществ техногенные ореолы и потоки рассеяния.

Техногенные геохимические аномалии с повышенным содержанием техногенных веществ (в сравнении с нормальным геохимическим фоном) возникают:

1) при единовременных аварийных выбросах техногенных веществ (при аварийных разливах нефти в акваториях, аварийных выбросах загрязненных сточных вод и др.):

2) в результате ограниченного во времени, но интенсивного техногенного воздействия (разработка месторождений полезных ископаемых: по выработке месторождения активная деятельность прекращается, но последствие — геохимическое воздействие на окружающую среду отвалов вскрышных пород — более или менее длительное время продолжается и поддерживает существование техногенного геохимического ореола);

3) в результате стационарного режима воздействия источника техногенных веществ на окружающую среду (заводы, фабрики, теплоэлектроцентрали, промышленные комплексы в целом, сельскохозяйственные предприятия, автомагистрали и другие постоянно действующие объекты).

В первых двух случаях техногенные аномалии, хотя и резко выражены, относятся к остаточным. Продолжительность их существования зависит от степени первоначального нарушения функций живого вещества экосистемы и от совокупности ландшафтно-гео-химических условий, способствующих или затрудняющих самоочищение данной системы от загрязняющих веществ.

В случае стационарного источника загрязнения на начальном этапе его функционирования аномалии имеют аккумулятивный характер, т. е. усиливаются, а затем в зависимости от интенсивности источника и условий рассеяния и самоочищения среды приобретают стационарный характер по уровню содержания элементов.

Опасность стационарных аномалий заключается в том, что при невысоком уровне аномальности они могут и не сказываться заметным образом на состоянии биоты. Однако воздействие на организмы в течение длительного времени повышенных концентраций биогеохимически активных веществ может иметь кумулятивный эффект. Подобным образом возникают техногенные биогеохимические эндемии, проявляющиеся не только в нарушении жизненных функций данного поколения организмов, но и изменяющих генетический код.

Относительно хорошо изучены основные закономерности формирования техногенных локальных геохимических аномалий, связан- ных с рассеянием в атмосфере газопылевых выбросов отдельных промышленных предприятий, их агломераций в урбанизированных территориях, вдоль автотрасс и другими источниками локального загрязнения.

Для характеристики локальных техногенных аномалии пользу-ются коэффициентами концентрации (по сравнению с содержаниями

в незагрязненных “фоновых” ландшафтах) отдельных химических элементов (Кк) и суммарными показателями загрязнения (Zc), равными сумме коэффициентов концентрации накапливающихся в пределах аномалии элементов (Сает, 1983).

Техногенные аномалии, обязанные аэрозольному загрязнению, хорошо оконтуриваются по составу твердых и растворенных веществ в снежном покрове, по валовому содержанию и соотношению валовых и растворимых форм микроэлементов в почвах и в первую очередь в их верхних горизонтах.

Исследования техногенных аномалии в почвах вокруг крупных промышленных городов, проведенные Ю. Е. Саетом, Е. П. Сорокиной и др. (1983), выявили ассоциации элементов в составе твердых атмосферных выпадений, коэффициенты концентраций которых от 2 до 23 (рис. 33). Это W, Cd, Sb, Hg, коэффициенты концентрации которых больше 10, затем Pb, Zn, Мо (Кк 5-8), далее Ni, Sn, Cr, V.Bi (Кк 2-4).

По мере удаления от источников загрязнения ассоциация элементов загрязнителей обедняется, а суммарный показатель загрязнения уменьшается. Это позволяет выделить в пределах техногенной аномалии ряд зон (рис. 34).

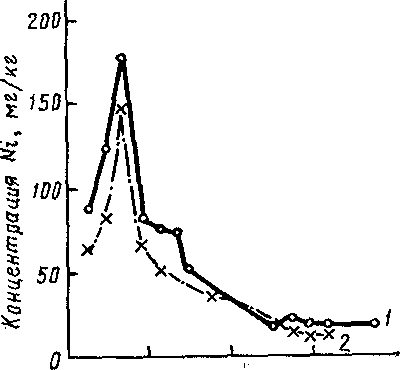

Содержание техногенных элементов в почвах и в золе растении убывает от источника загрязнения по экспоненте (рис. 35, 36). Повышенное содержание элементов обнаруживается на расстоянии 18—30 км от источника загрязнения, значительное повышение содержания локализуется в пределах 2—5 км. Форма и протяженность техногенной аномалии зависят не только от мощности источника загрязнения, но и от направления и силы преобладающих ветров и местной циркуляции воздушных масс.

Техногенные элементы, поступающие на поверхность почв, включаются в радиальные и латеральные миграционные потоки. В ре-

ментов в почвах, растениях и водах, чем авто-

номные ландшафты повышенных элементов

рельефа.

10 12 30 км.

Распределение Ni в листьях березы и хвое сосны

Известно, что благодаря воздействию выхлопных газов автотранспорта вдоль автодорог формируется техногенная свинцовая аномалия. В условиях выровненного рельефа концентрация свинца в почвах в направлении от дороги постепенно понижается. Если рельеф неровный, то в силу вторичного перераспределения концентрация свинца в почвах депрессий значительно увеличивается.

Таким образом, техногенные аномалии имеют сложную структуру, отражающую современную миграционную структуру тех ландшафтов, в которые вторгается техногенный поток.

Ассоциации техногенных элементов, вовлекаемые в природные геохимические потоки, могут служить маркерами для изучения современных ландшафтно-геохимических процессов.