- •Содержание курса

- •Раздел 1. Основные понятия. Классификация магнитных фазовых переходов.

- •Раздел 2. Фазовые переходы типа порядок-беспорядок.

- •Раздел 3. Фазовые переходы типа порядок-порядок.

- •Раздел 4. Магнитные фазовые переходы, обусловленные структурным или электронным переходом.

- •1. Основные понятия. Классификация магнитных фазовых переходов.

- •1.1. Условие равновесия фаз. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода. Магнитные фазы. Фазовые переходы порядок-беспорядок и порядок-порядок.

- •1.2. Параметр порядка. Теория Ландау фазовых переходов. Критические индексы. Методы определения температуры Кюри

- •2. Фазовые переходы типа порядок-беспорядок

- •2.2. Теория Нееля молекулярного поля многоподрешеточных магнетиков. Фазовый переход антиферромагнетик-парамагнетик и ферримагнетик-парамагнетик. Слабый ферромагнетизм.

- •2.3. Фазовый переход ферромагнетик-парамагнетик для коллективизированных моментов. Парамагнетизм Паули. Критерий Стонера. Зонный метамагнетизм. Спиновые флуктуации. Пиромагнетизм.

- •2.4. Индуцированные давлением фазовые переходы. Обменно-стрикционный механизм переходов 1-го рода. Теория Бина-Родбела.

МАГНИТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Содержание курса

Раздел 1. Основные понятия. Классификация магнитных фазовых переходов.

Лекция 1. Тема 1.1. Условие равновесия фаз. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода. Магнитные фазы. Фазовые переходы порядок-беспорядок и порядок-порядок.

Лекция 2. Тема 1.2. Параметр порядка. Теория Ландау фазовых переходов. Критические индексы. Методы определения температуры Кюри

Раздел 2. Фазовые переходы типа порядок-беспорядок.

Лекция 3. Тема 2.1. Носители магнетизма. Система невзаимодействующих моментов. Парамагнетизм Ланжевена. Модель Гейзенберга. Приближение среднего поля. Фазовые переходы ферромагнетик-парамагнетик для локализованных моментов. Модель Поттса. Модель Изинга.

Лекция 4. Тема 2.2. Теория Нееля молекулярного поля многоподрешеточных магнетиков. Фазовый переход антиферромагнетик-парамагнетик и ферримагнетик-парамагнетик. Слабый ферромагнетизм.

Лекция 5. Тема 2.3. Фазовый переход ферромагнетик-парамагнетик для коллективизированных моментов. Парамагнетизм Паули. Критерий Стонера. Зонный метамагнетизм. Спиновые флуктуации. Пиромагнетизм.

Лекция 6. Тема 2.4. Индуцированные давлением фазовые переходы. Обменно-стрикционный механизм переходов 1-го рода. Теория Бина-Родбела.

Раздел 3. Фазовые переходы типа порядок-порядок.

Лекция 7. Тема 3.1. Спонтанные переходы Ф-АФ. Обменно-стрикционная модель Киттеля. Индуцированные полем переходы в изотропных ферримагнетиках.

Лекция 8. Тема 3.2. ФП в многодоменных ферро- и ферримагнетиках.

Лекция 9. Тема 3.3. Спонтанные спин-переориентационные фазовые переходы. Процессы намагничивания 1-го рода.

Лекция 10. Тема 3.4. Фазовые переходы, обусловленные конкуренцией обменных взаимодействий и анизотропии. Спиральные магнитные структуры.

Раздел 4. Магнитные фазовые переходы, обусловленные структурным или электронным переходом.

Лекция 11. Тема 4.1. Магнитные фазовые переходы, обусловленные структурными превращениями. Концентрационные переходы. Мартенситные превращения. Магнитный эффект памяти формы.

Лекция 12. Тема 4.2. Магнетокалорический эффект в окрестности магнитных фазовых переходов.

Лекция 13. Тема 4.3. Магнитные фазовые переходы, сопровождающиеся изменением электронной структуры и электропроводности. (ГМР и КМР, Переход металл-изолятор. Модель Кондо. Когерентная Кондо-фаза. Модель Андерсона. Переход Мотта).

Лекция 14. Тема 4.4. Квантовые фазовые переходы.

Лекция 15. Тема 4.5. Магнитные фазовые переходы в низкоразмерных структурах и нанокластерах.

Лекция 16. Тема 4.6. Фрустрации и магнитные фазовые переходы.

1. Основные понятия. Классификация магнитных фазовых переходов.

1.1. Условие равновесия фаз. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода. Магнитные фазы. Фазовые переходы порядок-беспорядок и порядок-порядок.

Одно и то же однородное вещество в зависимости от внешних условий может находиться в различных состояниях. С другой стороны, при заданных внешних условиях в тепловом равновесии многокомпонентное вещество может распадаться на соприкасающиеся однородные части, находящиеся в различных макроскопических фазовых состояниях. Фазой называется однородная по своим свойствам часть термодинамической системы, макроскопические свойства которой во всех точках одинаковы. Если термодинамическая система состоит из нескольких фаз, то каждая фаза отделена от других фаз поверхностью раздела.

|

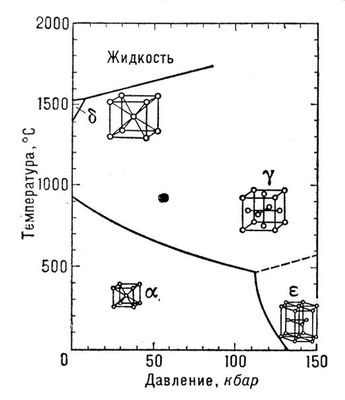

Рис.1.1. Фазовая Р – Т диаграмма железа. |

Каждая фаза характеризуется своим набором магнитных, электрических, тепловых, механических и других свойств. Вследствие различия свойств разные фазы описываются различными уравнениями состояния. Равновесное состояние каждой фазы задается соответствующим набором макроскопических параметров, которые могут быть условно разделены на внешние и внутренние параметры. Для изучения магнитных фазовых переходов наиболее важными параметрами являются температура Т, энтропия S, давление Р, объем V, химический потенциал , концентрация компонента N, намагниченность М, напряженность магнитного поля Н. При этом зачастую в качестве параметров, определяющих влияние внешних условий на равновесие системы выступают T, P, N и Н. Термодинамический потенциал (свободную энергию) системы обычно представляют в виде:

. (1.1)

. (1.1)

При данных условиях термодинамически стабильной является фаза, обладающая наименьшей свободной энергией. Если в результате плавного изменения внешнего параметра это соотношение изменяется в пользу другой фазы, происходит фазовый переход. Таким образом, фазовый переход –это переход вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий.

Максимальное число одновременно сосуществующих фазовых состояний вещества определяется правилом фаз Гиббса. Пусть n – число параметров, характеризующих равновесное состояние системы. Однако не всегда эти параметры являются независимыми. Число независимых параметров v, однозначно определяющих состояние термодинамической системы, называют числом термодинамических степеней свободы. Количество фаз j, которые могут одновременно существовать в системе, где каждая фаза содержит не более k компонентов, в соответствии с правилом Гиббса можно определить из соотношения:

. (1.2)

. (1.2)

В частности, при переменных давлении и температуре (n = 2) в случае однокомпонентной системы (k = 1) имеем соотношение j + v = 3. Поэтому одна фаза (j = 1) стабильна при одновременном изменении в некоторых пределах двух параметров – температуры и давления (см. рис. 1.1). Две фазы (j = 2) сосуществуют при произвольном изменении только одного независимого параметра, давления или температуры, на линях, разделяющих фазы на рис. 1.1. Три фазы могут сосуществовать только при числе степеней свободы v = 0, то есть при фиксированных давлении и температуре (тройная точка между α- - и -фазами на рис. 1.1).

Пусть при изменении внешнего параметра система испытывает фазовый переход. Очевидно, что в точке перехода термодинамические потенциалы (1.1) двух фаз равны между собой. Что касается производных термодинамического потенциала, то они могут быть как непрерывными, так и терпеть разрыв в точке перехода. Переходы, при которых первые производные термодинамического потенциала терпят разрыв (то есть, скачком изменяются такие параметры, как энтропия, объем, намагниченность), называют фазовыми переходами первого рода. К фазовым переходам 1-го рода относятся, в частности, переходы с изменением агрегатного состояния вещества (плавление и кристаллизация, испарение и конденсация) и большинство структурных фазовых переходов, а в магнетизме – метамагнитные переходы. Такие переходы, как правило, сопровождаются гистерезисом.

При фазовом переходе второго рода терпят разрыв вторые производные термодинамического потенциала, а первые являются непрерывными функциями. Скачок испытывают теплоемкость, коэффициент теплового расширения, магнитная восприимчивость. Фазовые переходы 2-го рода сопровождаются изменением симметрии строения вещества. Для упорядоченной фазы можно ввести понятие параметра порядка – характеристики, которая имеет ненулевые значения вдали от перехода, уменьшается до нуля по мере приближения к точке перехода и остается равной нулю в менее упорядоченной фазе. К фазовым переходам 2-го рода относятся, например, переходы ферромагнетик-парамагнетик (параметр порядка – намагниченность), а среди структурных– переходы в упорядочивающихся сплавах. Такие переходы обычно безгистерезисные. Современная физика исследует также системы, обладающие фазовыми переходами третьего или более высокого рода.

Не всегда род перехода однозначно удается определить экспериментально. В неоднородных системах размытый вследствие локальных флуктуаций состава фазовый переход 1-го рода по во многих экспериментах проявляется аналогично фазовому переходу 2-го рода. В этом случае говорят о переходе первого рода близком ко второму.

Магнитные фазы различаются по взаимной ориентации магнитных моментов в пространстве и по роли тепловых либо квантовых флуктуаций моментов по величине и направлению. Системы, в которых флуктуации моментов малы и взаимная ориентация магнитных моментов фиксирована, будем называть упорядоченными магнитными фазами, или фазами типа «порядок» (ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики, гелимагнетики). Среди упорядоченных фаз отдельное место занимают магнитные фазы, в которых магнитные моменты хаотически ориентированы в пространстве, то есть имеется топологический беспорядок (спиновое и кластерное стекло, сперимагнетики, сперомагнетики, асперомагнетики). Магнитные фазы, в которых тепловые и квантовые спиновые флуктуации не позволяют магнитным моментам организоваться в упорядоченные структуры, будем называть фазами типа «беспорядок» (парамагнетики Ланжевена и Паули, суперпарамагнетики). Наконец, если в материале отсутствуют локализованные или коллективизированные носители магнитных моментов, его отклик на магнитное поле может быть обусловлен индукционными токами (диамагнетики и сверхпроводники) или деформацией не сферически симметричной электронной оболочки (парамагнетики Ван-Флека. Детальное изложение многообразия видов магнитного упорядочения в твердых телах приведено в обзоре [1], где рассмотрены 14 принципиально различающихся магнитных фаз, показана взаимосвязь между фазами, рассмотрены изменения магнитной структуры ферромагнетика, обусловленные аморфностью твердых тел, обменными взаимодействиями и магнитной анизотропией.