Лекция1. Задачи и организация Геодезических работ при строительстве зданий и сооружений

Под натурными наблюдениями за деформациями сооружений понимают комплекс измерительных и описательных мероприятий по выявлению степени деформации сооружения или отдельных его частей и причин ее возникновения. Основную часть наблюдений составляют измерения величин деформаций, выполняемых в основном геодезическими методами.

Натурные наблюдения за деформациями сооружений производят с целью:

1) определения степени деформации для оценки устойчивости сооружения и принятия своевременных профилактических мер;

2) изучения законов деформаций, влияющие на нормальный режим технологического процесса;

3) натурной проверки расчетных данных;

4) изучения законов деформаций в различных условиях для разработки методики их прогнозирования.

Если в - первых двух случаях в основном преследуются практические цели, связанные только с данным сооружением, то во - вторых двух - научно-исследовательские, результаты которых могут быть использованы для будущих проектных решений.

Для достижения указанных целей правильно организованные наблюдения начинаются одновременно с проектированием. На площадке будущего строительства, параллельно с определением несущей способности грунтов в основании сооружения, изучают влияние природных факторов на их деформации. В этот же период создают системы опорных знаков с тем, чтобы к моменту начала возведения сооружения была выявлена степень их устойчивости.

Наблюдения непосредственно за сооружением начинают с момента начала его возведения и продолжают весь строительный период. Для большинства крупных инженерных сооружений наблюдения за деформациями производятся и в эксплуатационный период. В зависимости от требований технического задания, характера сооружения, природных условий и т. д. наблюдения могут быть закончены при стабилизации деформаций, а могут продолжаться и весь период эксплуатации. Последнее характерно для сооружений, особо чувствительных к деформациям с точки зрения нормального режима технологического процесса.

На каждой стадии возведения или эксплуатации сооружения наблюдения за его деформациями производят периодически через определенные интервалы времени. Такие наблюдения, проводимые по календарному плану, называются систематическими.

Вне зависимости от календарных сроков производства систематических наблюдений выполняют так называемые срочные наблюдения. Эти наблюдения производят, как правило, до и после проявления характерного фактора, приводящего к резкому изменению обычного хода деформации. К таким факторам относятся, например, резкое увеличение или снятие нагрузки на грунт основания, резкие изменения температуры среды, тела сооружения, грунтов и грунтовых вод, действие тектонических сил, строительство новых сооружений непосредственной близости от исследуемого объекта и др.

Для производства натурных наблюдений составляют специальный проект, который в общем случае включает в себя:

1) техническое задание;

2) общие сведения о сооружении, природных условиях и технологическом режиме его работы;

3) принципиальную схему наблюдений;

4) схему размещения опорных и деформационных знаков;

5) расчет и характеристику необходимой точности измерений на различных стадиях наблюдений;

6) методы и средства измерений;

7) рекомендации по методике обработки и инженерной интерпретации результатов наблюдений;

8) календарный план (график) наблюдений;

9) состав исполнителей и смету.

Виды деформаций

Смещение сооружений, т.е. движение их в горизонтальной плоскости, может быть также вызвано боковым давлением (воды, грунта, ветра и т.д.)

Для сооружений башенного типа характерно кручение, вызванное неравномерным нагревом или ветровым давлением.

Оценку состояния сооружения производят по величинам деформаций, наблюдаемых во времени для точек, фиксированных в характерных местах сооружения. Таким образом, вид и процесс деформации могут быть описаны изменением пространственного положения точек за выбранный интервал времени относительно принятого начального положения и начала счета времени.

Абсолютная

или полная осадка S каждой

отдельной точки сооружения вычисляется

как разность отметок начального Н0 и текущего Нi

циклов измерений, определенных

относительно отметки исходной точки,

принимаемой за неподвижную,

и текущего Нi

циклов измерений, определенных

относительно отметки исходной точки,

принимаемой за неподвижную,

Н0 -

Нi

(1)

Н0 -

Нi

(1)

Средняя осадка Scp всего сооружения или отдельных его частей определяется как среднее арифметическое из суммы абсолютных осадок всех (п) его точек:

Scp =

(2)

(2)

Одновременно со средней осадкой для полноты общей характеристики указывают наибольшую Smax и наименьшую Smin осадки точек сооружения.

Разности

осадок

S

двух точек i и j

или двух (m-ого и n-ого) циклов

наблюдений вычисляются соответственно

по формулам:

S

двух точек i и j

или двух (m-ого и n-ого) циклов

наблюдений вычисляются соответственно

по формулам:

(3)

(3)

(4)

(4)

Послойная

деформация

грунтов

основания или толщи тела сооружения

мощностью z определяется как

разность осадок точек, закрепленных

в кровле и подошве слоя грунта

грунтов

основания или толщи тела сооружения

мощностью z определяется как

разность осадок точек, закрепленных

в кровле и подошве слоя грунта

сооружения:

(5)

(5)

Симметричный относительный прогиб f отдельных частей сооружения вычисляется по формуле

,

(6)

,

(6)

где Si и Sj - осадки точек i и j, фиксированных на краях прямолинейного участка сооружения длиной L;

Sк – осадка точки К, расположенной в середине между точками i и j.

Направление прогиба определяется знаками: плюс – при выпуклости вверх, мин – наоборот.

Крен или наклон сооружения определяется как разность осадок точек i и j, фиксированных на противоположных краях сооружения или его части, вдоль выбранной оси. Наклон в направлении продольной оси сооружения именуют завалом, а в направлении поперечной оси - перекосом. Для оценки устойчивости сооружения более наглядной является характеристика крена, отнесенная к расстоянию L между точками i и j. Относительный крен К (соответственно — завал и перекос) вычисляется по формуле

(7)

(7)

Горизонтальное смещение Q отдельной точки сооружения характеризуется разностью ее координат Хп, Уп и Хm, Уm соответственно в п-ом и m-ом циклах наблюдений. Положение осей координат, как правило, совпадает с главными осями сооружения. Вычисляют смещения в общем случае по формулам

(8)

(8)

Кручение плоских элементов сооружения возникает в случае, когда их параллельные стороны испытывают противоположные по знаку деформации. Кручение сооружений башенного типа относительно вертикальной оси характеризуется изменением углового положения радиуса - вектора фиксированной точки, проведенного из центра исследуемого горизонтального сечения.

Изменение величины деформации за выбранный интервал времени характеризуется средней скоростью деформации Vср. Так, например, средняя скорость осадки исследуемой точки за промежуток времени между m-ым и п -ым циклами измерений будет равна

Vcp

=

(9)

(9)

Различают среднемесячную скорость, когда период t выражен числом месяцев, среднегодовую, когда t выражено числом лет, и т. д.

Осн.: [1], [5-9]

Доп.: [3], 276-270]

Контрольные вопросы:

1. Какие деформации сооружений бывают.

2. Когда возникает деформация зданий и сооружений.

3. Для чего измеряют величины деформаций зданий и сооружений.

4. Что включает в себя специальный проект.

5. Как вычислить горизонтальное смещение.

Лекция 2. Методы наблюдений оснований и сооружений

Для наблюдений за деформациями оснований и сооружений применяют как геодезические, так и негеодезические методы измерений. При этом между ними должна быть установлена самая тесная связь, так как только на основе их совместного применения можно получить наиболее полные данные о смещениях или стабильности исследуемого объекта.

К негеодезическим относят такие методы и приборы, с помощью которых определяют взаимные перемещения в плане или по высоте двух соседних наблюдаемых марок объекта. Приборы, применяемые для подобных измерений, закрепляют вблизи сооружения (глубинные реперы) либо непосредственно на сооружении или внутри него таким образом, чтобы они перемещались вместе с сооружением. К ним относят отвесы, клинометры, деформометры, измерители перемещений, щелемеры, микрокренометры, прогибомеры, уклономеры, стационарные гидростатические системы, скобы, маяки и всякого рода датчики, работающие дискретно или непрерывно в полуавтоматическом или автоматическом режимах и др.

Основными и широко применяемыми методами наблюдений за деформациями являются геодезические. Они позволяют одновременно охватить почти все наблюдаемые марки объекта. По результатам геодезических измерений можно определить как взаимное перемещение двух любых наблюдаемых марок основания и сооружения, так и смещение каждой марки в отдельности относительно исходных координат практически стабильного опорного пункта или репера на объекте. Кроме того, геодезические методы измерений и специальные приемы математической обработки их результатов позволяют в пределах заданной вероятности контролировать и выявлять значимую нестабильность опорных пунктов и реперов.

В практике наблюдений за деформациями наибольшее применение находят следующие высокоточные инженерно-геодезические методы:

1) геометрическое нивелирование для определения вертикальных перемещений открытых и легкодоступных точек сооружений;

2) тригонометрическое нивелирование для определения вертикальных перемещений открытых, но труднодоступных точек;

3) гидростатическое и гидродинамическое нивелирование для определения вертикальных перемещений закрытых труднодоступных точек, расположенных примерно на одном горизонте;

4) микронивелирование для определения вертикальных перемещений от легкодоступных точек прецизионных агрегатов и технологического оборудования, размещенных примерно на одном горизонте (±2 мм);

5) створные измерения для определения горизонтальных смещений открытых и доступных точек основания и сооружения, закрепленных вблизи створа, в направлении, перпендикулярном к створу;

6) метод угловой или линейно-угловой микротриангуляции (включая геодезические четырехугольники без диагоналей, угловые и линейно-угловые засечки) для определения горизонтальных смешений открытых труднодоступных точек;

7) метод полигонометрии для определения горизонтальных смещений открытых и легкодоступных точек оснований и сооружений и др.

Помимо наблюдений за деформациями, проводят исследования физико-механических свойств грунтов основания, измерения напряжений под подошвой фундамента и в узлах сооружений, измерения температуры грунтов основания, фундамента и окружающей среды, уровня грунтовых вод и воды в верхнем и нижнем бьефах и т, п.

Данные физико-механических наблюдений необходимы для выявления характера деформаций оснований и сооружений и установления причин, порождающих опасные осадки и горизонтальные смещения.

Методы высокоточного инженерно-геодезического нивелирования

Высокоточное инженерно-геодезическое нивелирование выполняют в основном четырьмя методами:

а) геометрическим,

б) тригонометрическим,

в) гидростатическим

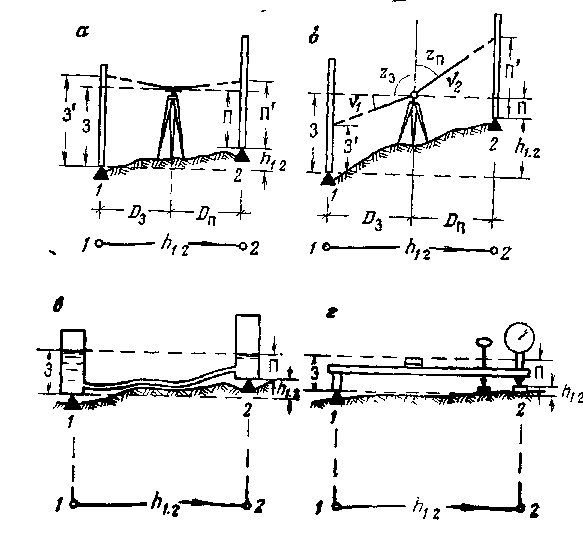

Рисунок 1 - Методы высокоточного инженерно-геодезического нивелирования

Нивелирование названными методами, как известно, состоит в определении превышения h1,2 одной точки 1 (рис. 1) над другой близкой к ней точкой 2. Согласно рисунку 1, вне зависимости от применяемого метода нивелирования из середины, превышение h1,2, измеренное на станции, вычисляют по формуле

h1,2 = З – П (10)

и схематически изображают линией, соединяющей точки 1 и 2, со стрелкой, указывающей направление передачи высоты.

В отличие от нивелирования из середины применяют и нивелирование вперед, при котором взгляд 3 назад заменяют измеренной или известной (постоянной) высотой v инструмента над задней точкой, и тогда

h1,2 = v – П (11)

Входящие в формулы (10) и (11). взгляды 3 и П, свободные от угла наклона линии визирования, кривизны Земли, вертикальной рефракции, вычисляют по специальным формулам в зависимости от применяемого метода нивелирования.

Гидростатическое нивелирование

Для гидростатического нивелирования применяется переносный шланговый гидронивелир проф. О. Мейссера (народное предприятие "Фрайберген Прецизионсмеханик" - ГДР) с диапазоном измерения 100 мм с ценой деления микрометрического винта 0,01 мм, с центральным подвешиванием, а также специальной штативной установкой, позволяющей производить измерения практически независимо от длины шланга.

Для исключения температурной погрешности вводят поправки, для чего в шланге под измерительной системой устанавливают специальный термометр, с помощью которого определяют температуру столба воды. Для облегчения работ во время процесса измерения контакт острия измерительного шпинделя с уровнем жидкости определяется по потуханию электрической лампочки.

Гидростатический уровень модели 115-1 завода "Калибр" предназначается для измерений превышений в диапазоне ±25 мм. В закрытых помещениях с постоянным температурным режимом уровень модели 115 обеспечивает измерение превышения на станции (одного штатива) со средней квадратической ошибкой около 5 - 8 мкм.

Для предохранения от нагрева головки гидронивелира модели 115-1 необходимо термоизолировать, а процесс измерений сокращать во времени.

Для измерения осадки и деформаций фундаментов турбоагрегатов, дымовых труб, башен градирен могут устанавливаться простейшие стационарные гидростатические системы. Простейшая гидросистема состоит из проложенных по периметру сооружения шланга или трубы, имеющих в наблюдаемых точках выходы (пьезометры) в виде стеклянных водомерных трубок с делениями. Измерительные сосуды (пьезометры) в гидростатических системах могут иметь последовательное соединение - разомкнутое и замкнутое. Замкнутая гидроситема во всех случаях предпочтительна, так как каждый сосуд имеет двойную связь с другим и, кроме того, при изменении высоты отдельных сосудов жидкость значительно быстрее приходит в состояние статического равновесия.

Сосуды (пьезометры) гидросистемы закрепляются на сооружении. В каждом цикле наблюдений берется отсчет уровня жидкости в сосудах. Разность отсчетов, взятых в различных циклах, характеризует значения осадки сосудов и, следовательно, сооружений.

Для устранения изменения начальной отметки уровенной поверхности жидкости вследствие вертикальных смещений отдельных сосудов в гидростатическую систему вводится компенсатор-резервуар значительного объема.

При измерении осадок и деформаций фундаментов турбоагрегатов ТЭС, где имеются большие тепловыделения в качестве рабочей жидкости, должна применяться жидкость с малым коэффициентом расширения, а также предусматриваться теплоизоляция и термостабилизация рабочей жидкости.

Осн.: [1], [16-25]

Доп.: [2], [39-41]

Контрольные вопросы:

1. Какие методы высокоточного инженерно-геодезического нивелирования бывают.

2. В чем состоит метод нивелирования.

3. Какие методы относятся не к геодезическим методам определения деформации.

4. Какие приборы используют при негеодезических методах измерения осадок сооружения.

Из чего состоит простейшая гидросистема.

Лекция 3. Метод исследования осадок и деформаций

Метод обладает рядом существенных положительных отличий от всех других методов определения осадок и деформаций сооружений. Прежде всего-это объективность получаемых результатов; возможность измерений на значительной площади объекта в единый физический момент времени; возможность определения положения любого количества точек, включая и недоступные для непосредственных измерений; относительная простота и достаточно высокая точность измерений. Кроме того, фотограмметрический метод позволяет хранить всю полученную информацию по данному объекту с возможностью в любой момент времени восстановления изображения его пространственной модели. В отличие от многих других методов — фотограмметрический позволяет на один и тот же момент времени определять смещения точек по трем координатам.

Сущность фотограмметрического метода определения осадок и деформаций заключается в вычислении разности координат точек сооружения, измеренных по фотоснимкам нулевого (или предыдущего) цикла и фотоснимкам деформационного (текущего) цикла.

В зависимости от поставленной задачи могут применяться два способа: фотограмметрический (способ нулевого базиса) для определения деформаций в одной плоскости и стереофотограмметрический — для определения деформаций по любому направлению.

Фотограмметрическим способом определяют деформации в плоскости XZ, параллельной плоскости фотоснимка (плоскости прикладной рамки фотокамеры). Фотографирование производят с одной точки при неизменном положении фотокамеры для сохранения во всех циклах одних и тех же элементов ориентирования. По измеренным на снимках координатам хm, zm и Xk, Zk точек в циклах с номерами т и k, измеренному в натуре отстоянию Y от фотокамеры до объекта, и известному фокусному расстоянию фотокамеры f вычисляют деформации ∆Х (боковые сдвиги) и ∆Z (осадки, прогибы) по формулам

∆Х = (Y/f)( хk- хm) = M∆Хm, k (12)

∆Z = (Y/f)( zk- zm) = M∆Zm, k

Величины ∆Хm,k и ∆Zm,k могут быть также определены непосредственным измерением, если снимки, полученные в циклах т и k, обрабатывать совместно. Например, установив на левую кассету стереоприбора снимок цикла m, а на правую — цикла k. При этом, для точек, получивших смещение, обнаруживается стереоэффект, и смещения ∆Хm,k и ∆Zm,k будут, соответственно, равны продольному р и поперечному q параллаксам.

При стереофотограмметрическом способе фотографирование объекта производят с двух точек - с некоторого базиса длиной В, в результате чего получают пару перекрывающихся снимков. По снимкам, полученным с одного и того же базиса, в циклах m и k измеряют координаты хm, zm и xk, zk, а также продольные параллаксы рm и рk.

При определении деформаций стереофотограмметрическим способом по измерениям смещений измеряют сначала фотоснимки m и k циклов, полученные при фотографировании с левого конца базиса, и находят значения координат Хл, Zл и смещений ∆ Хл, ∆ Zл так же, как это выполняется при фотограмметрическом способе. Затем измеряют фотоснимки m и k циклов, полученных с правого конца базиса, и определяют координаты Хп, Zп и смещения ∆ Хп, ∆ Zп. Измерение величин Zп, ∆ Zп повышает точность определения осадок.

Деформации, подсчитанные по формулам (12), выражены в плоской прямоугольной системе координат, параллельной аналогичной системе координат снимка, началом которой служит точка пересечения осей х и z снимка.

Для определения по фотоснимкам пространственных координат и деформаций точек объекта необходимо знать положение фотоснимков или стереопар фотоснимков в пространстве в момент съемки. Положение фотоснимка при фотограмметрическом способе определяется девятью основными параметрами - тремя элементами внутреннего и шестью элементами внешнего ориентирования. Элементы внутреннего ориентирования определяют положение центра проектирования (задней узловой точки объектива) относительно фотоснимка. К ним относятся фокусное расстояние f фотокамеры и координаты х0, z0 главной точки фотоснимка. Элементы внешнего ориентирования определяют положение фотоснимка относительно принятой пространственной системы координат.

Линейными элементами внешнего ориентирования являются координаты центра проекции Xs, Ys, Zs, которые определяются в пространственной фотограмметрической или в условной геодезической системах координат. Угловые элементы внешнего ориентирования в зависимости от принятой системы координат могут иметь различный вид.

В фотограмметрической системе в качестве угловых элементов могут быть взяты углы:

-

угол поворота фотоснимка в горизонтальной

плоскости вокруг оси z;

-

угол поворота фотоснимка в горизонтальной

плоскости вокруг оси z;

-

угол наклона фотоснимка

(вращение вокруг оси х);

-

угол наклона фотоснимка

(вращение вокруг оси х);

-

угол разворота фотоснимка

в своей плоскости (вращение фотоснимка

вокруг оптической

оси фотокамеры).

-

угол разворота фотоснимка

в своей плоскости (вращение фотоснимка

вокруг оптической

оси фотокамеры).

В геодезической системе вместо угла берется угол A0 - дирекционный угол направления оптической оси фотокамеры, отсчитываемый от положительного направления оси X.

Положение стереопары фотоснимков, полученных одной фотокамерой, определяется 15 элементами ориентирования: 3 - внутреннего и 12 - внешнего. Обычно для стереопары используют систему элементов внешнего ориентирования, исключающую координаты центра проекции фотокамеры при установке ее на правом конце базиса. В этом случае в качестве элементов внешнего ориентирования принимают:

Xsл, Ysл, Zsл - координаты левого центра проекции;

А - дирекционный угол базиса;

л

- горизонтальный угол между базисом и

оптической

осью левой камеры;

л

- горизонтальный угол между базисом и

оптической

осью левой камеры;

л - угол наклона оптической оси фотокамеры на левом конце базиса;

л - угол разворота левого фотоснимка в своей плоскости;

В - горизонтальное проложение базиса;

Вг - превышение правого центра проекции относительно левого;

- угол конвергенции

- горизонтальный угол между

оптическими осями фотокамеры при

установке на левом и

правом концах базиса;

- угол конвергенции

- горизонтальный угол между

оптическими осями фотокамеры при

установке на левом и

правом концах базиса;

п - угол наклона оптической оси фотокамеры на правом конце базиса;

- угол разворота

правого

фотоснимка в своей плоскости.

- угол разворота

правого

фотоснимка в своей плоскости.

Вследствие неизбежных погрешностей в установке и определении элементов внутреннего и внешнего ориентирования возникает необходимость во введении соответствующих поправок в измеренные значения координат и смещений. Поправки за влияние погрешностей элементов ориентирования вводятся по измерениям на контрольных точках, по контрольным направлениям и т. п.

В зависимости от точности установки линейных элементов ориентирования при фотосъемке деформационного цикла можно выделить три случая.

1.Фотосъемка деформационного цикла выполняется практически при полной стабильности положения центров проекций (при фотосъемке со специальных монолитных столбов или труб, при фотосъемке быстро протекающих процессов без изменения положения штативов и т.д.) или при сравнительно малых изменениях положения центров проекции (при фотосъемке со штативов, устанавливаемых с допустимой погрешностью в положение, которое они занимали при фотосъемке нулевого цикла, и т. д.).

2.Фотосъемка деформационного цикла выполняется с точек стояния, находящихся примерно вблизи точек стояния фотокамеры при фотосъемке нулевого цикла (когда уничтожены центры точек стояния нулевого цикла, и установка штативов производится примерно в прежнее положение).

3.Фотосъемка деформационного цикла выполнена с точек, находящихся на значительном удалении от точек стояния, с которых выполнена фотосъемка нулевого цикла.

Во всех трех случаях определение деформаций может быть выполнено как по измерениям координат, так и по измерениям смещений. Однако более целесообразно в двух первых случаях определять деформации по способу смещений, как обеспечивающему более высокую точность.

В третьем случае при больших изменениях в положении центров проекций деформации целесообразно определять по способу координат, обеспечивающему в этом случае более простую математическую обработку при примерно равной точности результатов. Кроме того, измерения таких фотоснимков по способу смещений часто затруднено, а иногда и невозможно из-за больших взаимно - перспективных и масштабных искажений. В двух первых случаях координаты контрольных точек не определяются даже при измерении фотоснимков по способу координат. При необходимости координаты контрольных точек могут быть определены из фотограмметрических измерений по фотоснимкам нулевого цикла.

В третьем случае координаты контрольных точек должны быть определены из геодезических измерений с достаточно высокой точностью.

Во всех случаях, если между нулевым и деформационным циклами положение контрольных точек может измениться, определяются их координаты, как при нулевом, так и при деформационных циклах.

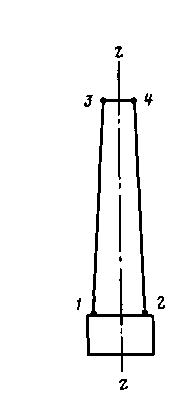

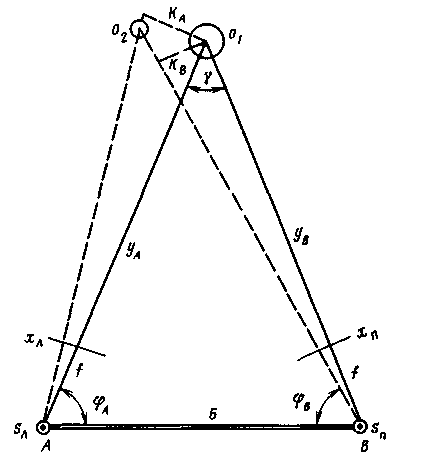

На рисунке 2 показано применение фотограмметрического способа на примере определения крена сооружения башенного типа

Рисунок 2 - Схема определения крена сооружения фотограмметрическим способом

Перед фотографированием на сооружении отмечены марками контрольные точки 1, 2 и деформационные точки 3 и 4. Фотографирование выполнено с базиса АВ. На фотоснимке сооружение изобразилось симметрично относительно оси

На стереокомпараторе выполняется измерение места нулей МОx MOZ и координат х, г точек 1-4. Результаты записываются в журнале измерений, затем по формулам вычисляют величины деформаций.

Осн.: [2], [219-235]

Доп.: [5], [97-152]

Контрольные вопросы:

Какими способами можно определить деформацию сооружений.

2.Какие плоскости используют при стереофотограмметрическом способе измерения деформации.

3.Сколько раз фотографируется объект при определении деформации.

4.Что необходимо измерять при фотограмметрическом способе.

5.Как производят фотографирование объекта при стереофотограмметрическом способе.

Лекция 4. Классификация основных типов геодезических знаков и их размещение

Классификация знаков и требования к их конструкции

При исследовании деформаций сооружений используют различные по конструкции типы знаков в зависимости от их назначения, условий закрепления и наблюдений. По основному назначению знаки разделяют на опорные, деформационные и вспомогательные, а также на плановые, высотные и планово-высотные. Знаки могут быть глубинными, грунтовыми, поверхностными. В названии типа применяемых знаков обычно содержится как его целевое назначение, так и основные конструктивные особенности.

Опорные знаки служат для закрепления в схеме измерения деформаций тех пунктов, положение которых принимается на протяжении всего периода исследований неизменным в пределах заданного допуска, назначаемого в зависимости от точности наблюдений.

Пунктов, закрепляемых опорными знаками, может быть несколько, но лишь один из них принимается в качестве исходного для определения величин деформаций. Наличие нескольких опорных знаков позволяет осуществлять контроль за устойчивостью их положения. Конструкция опорных знаков должна обеспечивать как их длительную сохранность для неизмененности схемы измерений во всех циклах наблюдений, так и максимальную стабильность положения в плане и по высоте для надежного определения величин деформаций.

Наибольшая стабильность положения знаков достигается закреплением их в практически несжимаемых скальных грунтах, к которым относятся изверженные (гранит, базальт, диабаз и др.), метаморфические (кристаллические сланцы, гнейсы,, кварциты и др.) и осадочные (кремнистые песчаники, известняки, доломиты, глинистые песчаники и др.) породы. Они нередко располагаются на большой глубине и в этом случае знаки становятся глубинными. Достаточно надежное закрепление знаков; возможно и на небольших глубинах в полускальных породах - различных глинистых отложениях (аргиллитах, алевритах, мергелях и др.).

Повышенной устойчивостью должны обладать знаки для исследования микросмещеиий грунтов на площадке прецизионных сооружений, а также для наблюдений за деформациями.

Деформационные знаки закладываются непосредственно на исследуемом сооружении, составляя с ним одно целое. По наблюдениям за положением марок судят о деформациях сооружения в различных его частях, поэтому надежность закрепления их на элементах сооружения является важным условием. Размещение и количество деформационных знаков должно быть таким, чтобы наиболее полно выявить деформации сооружения, иметь возможность включить их в схему наблюдений и производить предусмотренные этой схемой геодезические измерения в благоприятных условиях. Они должны быть расположены в характерных точках сооружения и местах, где ожидаются наибольшие деформации. Но число знаков не должно быть особенно большим, так как это может привести к увеличению объема измерений и времени производства одного цикла наблюдений. Фактор времени при наблюдениях за деформациями имеет важное значение. Во время цикла наблюдений происходящие деформации не должны влиять на точность выполняемых измерений. Выбор местоположения знаков зависит также от конструктивных особенностей сооружений, включающих фундаменты, значительное число сопряженных между собой несущих строительных конструкций, взаимосвязанных элементов технологического оборудования.

Конструкция деформационных знаков, также как и опорных, определяется их целевым назначением (какие виды деформаций измеряются), способом крепления, возможностью установки на них измерительного оборудования. Они бывают плановыми, высотными и планово-высотными и отличаются многообразием конструкций.

Вспомогательные знаки служат для закрепления дополнительных пунктов в случае невозможности расположить опорные вблизи исследуемого сооружения. В схеме измерения они являются связующими для передачи координат и высоты от опорных пунктов к деформационным знакам. Стабильность их положения требуется лишь на период цикла наблюдений, поэтому требования к закладке знаков в грунтах менее жесткие. Они могут, в случае необходимости, находиться в зоне возможных деформаций и закрепляться в верхних, менее устойчивых, чем глубинные, мягких грунтах, но ниже границы промерзания.

Плановые знаки предназначены для определения горизонтальных смещений сооружений.

Конструкция верхней части (головки) опорных и вспомогательных знаков должна соответствовать применяемой методике измерений, предусматривающей центрирование на знаке с заданной точностью угломерного инструмента, визирных марок или других измерительных приборов и оборудования.

Знаки закрытого типа, закладываемые на уровне земной поверхности, рассчитаны на использование штатива и центрирование измерительных приборов и оборудования при помощи оптического центрира. Головку знаков открытого типа располагают на удобной для наблюдателя высоте над поверхностью и снабжают специальным устройством, центрирующим инструменты непосредственно на знаке. Такого типа знаки обеспечивают большую точность измерений. Для предохранения знака от динамических воздействий повреждений верхняя его часть изолируется колодцем или защитной трубой. Головка знака защищается в период между измерениями съемной крышкой.

Наиболее широкое распространение получили плановые опорные и вспомогательные знаки в виде металлических труб и железобетонных столбов или пилонов. Оригинальностью конструкции отличаются плановые опорные знаки в виде обратного отвеса, принцип устройства которого основан на вертикальном натяжении проволоки при помощи специальной поплавковой системы.

Плановые деформационные знаки имеют различные конструкции. Они могут представлять собой визирные марки или другие устройства для наблюдений, закрепляемые на сооружении или оборудовании непосредственно или при помощи постоянных и съемных кронштейнов. Центры деформационных знаков могут быть в виде полой втулки, в которую вставляются визирная цель, снабженная цилиндром или шариком, и вкладыш для линейных измерений.

Высотные знаки служат для наблюдений за осадками и другими видами деформаций, определяемыми по изменениям высот точек сооружения.

В качестве опорных высотных знаков применяют глубинные реперы в виде столбов, труб, натянутых струн, закрепляемых одним концом в скважине на глубине скальных пород. Верхняя часть реперов оформляется в виде сферической головки, несущей отметку, шкалой, реже оконтуренной плоскостью. Конструкция репера должна обеспечивать стабильность его положения по высоте при возможных колебаниях температуры или позволять учитывать изменения его длины из-за изменения температуры. Чтобы репер обладал минимальной чувствительностью к изменениям температуры, он должен быть изготовлен из материала с очень малым температурным коэффициентом линейного расширения, например, инвара, карбопласта и т. п.

Наиболее широкое применение находят реперы с инварной струной, а также реперы, в которых удлинение вследствие изменения температуры учитывается на основе использования принципа биметалла.

Точки на сооружении, по которым ведутся наблюдения за осадками, закрепляются высотными деформационными знаками - осадочными марками. Конструкция марок должна обеспечить надежное закрепление их на сооружении, длительную сохранность и возможность идентичной установки нивелирной рейки во всех циклах наблюдений. Многие осадочные марки имеют сферическую головку, на которую рейку устанавливают или подвешивают. Удобна для наблюдений осадочная марка в виде нивелирной шкалки. Размещение марок на сооружении зависит от его вида и конструктивных особенностей. По ряду причин выгодно закреплять все марки на одном уровне - горизонте нивелира.

Во многих случаях, например, при исследованиях микросмещений грунтов на площадке, плановые и высотные знаки целесообразно совмещать в единой конструкции. Большинство известных в настоящее время опорных знаков являются планово-высотными и могут быть использованы для комплексных исследований деформаций.

При исследованиях деформаций широко применяют трубчатые консольные знаки, заглубляемые в твердые коренные породы или закрепляемые непосредственно на фундаменте сооружения в случае наблюдений деформаций технологического оборудования. К ним относятся знаки с жесткой консолью, которые, благодаря небольшой (до 6 м) высоте консоли, обладают незначительной чувствительностью к боковым воздействиям, что позволяет устанавливать геодезические приборы на головку знака.

В зависимости от назначения знаков определяются и требования к их конструкции.

К опорным знакам предъявляются следующие требования.

1. Долговечность или длительная сохранность на весь возможный период наблюдений. Обеспечивается она применением для изготовления знаков таких материалов, как железобетон, металл и т. д., а также предохранением знаков от коррозии, блуждающих токов и механических повреждений.

2. Устойчивость, обеспечивающая постоянство пространственного положения фиксированных точек знаков в заданных пределах. С этой целью выбирают соответствующие места и устанавливают надлежащую глубину закладки знаков, а также предусматривают специальные конструктивные мероприятия.

3. Возможность установки и центрирования с требуемой точностью приборов и приспособлений для измерений. При необходимости проведения высокоточных измерений знак должен быть оборудован для принудительного центрирования.

4. Удобство работы на знаке или привязки к нему. Определяется соответствующей высотой знака и фиксированных точек, внешним оформлением, возможностью перемещения вокруг знака, наличием необходимых видимостей со знака на знаки т. д.

5. При необходимости установки знака в проектное положение он должен быть снабжен устройством, обеспечивающим микрометренное перемещение его фиксированных точек.

В зависимости от условий, характера и необходимой точности выполняемых измерений к конструкции опорного знака могут быть предъявлены и другие специфические требования.

Для вспомогательных знаков существенно облегчаются первые два требования, а остальные остаются теми же, что и для опорных знаков.

Деформационные знаки должны быть в первую очередь жестко связаны с исследуемым сооружением или его элементом. Для этой группы знаков также требуется наличие видимостей, удобство подходов, долговечность, возможность установки соответствующего измерительного оборудования и ряд других требований, отвечающих решаемой задаче.

Осн.: [1], [16-25]

Доп.: [2], [39-41]