Казачье седло. Устройство. История. Особенности

I. Устройство седла. II. Особенности казачьего седла. III. Из истории седла. Приложение. Состав, укладка и приторочка военно-походного вьюка.

I. Устройство седла.

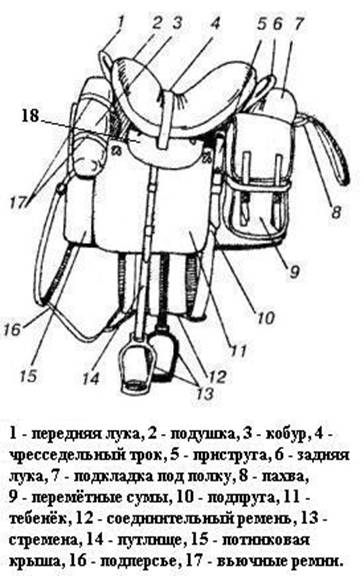

Основой казачьего седла является деревянный арчак или ленчик, состоящий из деревянных полок, металлических передней и задних лук (1и 6) и сыромятных живца с ожиловкой. В отличие от строевого седла, живец казачьего седла не имеет боковых подушечек. На передней и задней луках имеются небольшие рукояти, предназначенные для подвеса какого-либо оружия и вьючного снаряжения, а также для использования их для захвата рукой при джигитовке. Так же для джигитовки казачье седло снабжено не обозначенной на рисунке скашовкой - ремнём определённой длины, который соединяет между собой стремена под животом лошади.

Кроме этого, казачье седло снабжено пахвой (8). Пахва - подхвостник - ремень, одним своим раздваивающимся или одинарным концом пристёгивающийся к задней луке. Другой конец пахвы имеет мягкую петлю, сквозь которую пропускается хвост лошади так, чтобы петля оказалась в районе репицы хвоста. Пахва препятствует сползанию седла на шею лошади во время крутых спусков, езды по пересечённой местности, джигитовке.

В отличие от остальных сёдел, вместо кожаного сидения на арчак или ожилованный ленчик казачьего седла кладётся кожаная подушка с мягкой набивкой (2). Сверху подушка притягивается к ленчику седельным троком (4), проходящим вкруговую, под животом лошади.

От натирания боков лошади путлищами применяются небольшие крылья прямоугольной формы - тебеньки (11), которые крепятся к ленчику с помощью сыромятных ушивальников.

Под номером 18 - обозначен клапан, защищающий ногу всадника от натирания пряжкой путлища. II. Особенности казачьего седла.

Между строением строевого, офицерского и спортивного сёдел, с одной стороны, и казачьим, с другой стороны, имеется 3 принципиально важных различия.

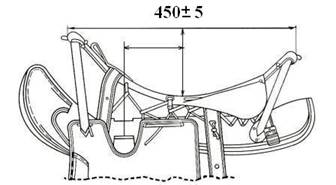

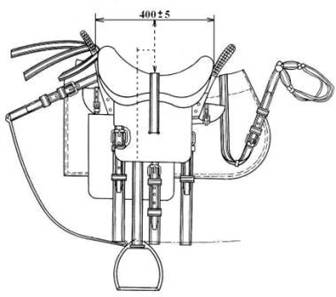

1. Расстояние между передней и задней луками у казачьего седла несколько меньше, чем у остальных. 2. Расстояние от прорези для путлищ в полках ленчика до середины ленчика у казачьего седла так же меньше. 3. Ленчики всех сёдел имеют вогнутый профиль. На ленчик казачьего седла при сборе сверху кладётся кожаная подушка с мягкой набивкой, в результате чего седалищная часть всадника располагается несколько выше, чем в других сёдлах. Кроме этого, подушка притягивается к ленчику кожаным чересседельным троком, проходящим по ее середине, поэтому середина казачьего седла является самой низкой частью сиденья, в других кавалерийских и спортивных седлах самая низкая часть сиденья находится ближе к задней луке.

Эти три различия придают посадке всадника в казачьем седле некоторые особенности. При езде в строевом, офицерском или спортивном седле, всадник сидит "как на стуле" - ноги немного уходят вперёд. При езде в казачьем седле ноги всадника идут вниз почти по прямой, в результате чего всадник как бы сидит на разрезе. На рысях или галопе казаки передвигались в основном стоя на низко опущенных стременах и опираясь разрезом на мягкую подушку, которая в большей или меньшей степени гасила вертикальные колебания. В остальных же сёдлах при езде рысью всадник должен "облегчаться", т.е. ехать строевой (облегчённой) рысью. Тут хочется отметить, что в бой кавалеристы шли как раз, стоя на стременах, чтобы иметь более крепкое положение во время сабельного удара или работы пикой. Сравни посадку в обычном и казачьем седле на рисунке снизу.

Вследствие того, что нога всадника уходила вниз почти по прямой, казаки не использовали шпоры, а для высылки лошади пользовали нагайку, так как при посадке в казачьем седле шпоры были бесполезны. Исключение составляли казачьи гвардейские полки лейб-гвардии Сводный и лейб-гвардии Атаманский, но и там шпоры носили в основном декоративный характер. Кроме того, именно казачье седло, со своей спецификой устройства и посадки, идеально подходит для такого боевого элемента, как джигитовка, а шпоры при джигитовке - опасная помеха. III. Из истории седла

До Николая I.

Конское снаряжение состояло из казачьего седла (с высокими луками и подушкой), чемодана из белого сукна, черных кожаных уздечки, нагрудника и подхвостника, а также суконных чепрака и подушечного чехла: у лейб-казаков - алых, а у лейб-уральцев - малиновых с обшивкой по краям и поперек углов белой тесьмой (у офицеров серебряным галуном).

При Николае I.

Конское снаряжение в основном осталось прежним. Казачьи седла сохранили высокие острые луки, причем задняя делалась более пологой, чем передняя. К остову седла с обеих сторон крепились на двух узких ремешках четырехугольные кожаные тебеньки (крылья), а к полкам седла - две ременные подпруги и путлища, просовывавшиеся в полированные стремена. Сзади при помощи ремней к седлу привязывали (у офицеров пристегивали) пахву (подхвостник), а спереди на луку набрасывали и закрепляли с левой стороны седла подперсье. Уздечка, как и прежде, состояла из налобника, щечных ремней, подбородника, переносья, и связанных вместе узлами поводьев и чумбура. Снаряжение офицерских лошадей украшалось медными бляхами. Под седло клали потник, обшитый черной кожей, а между лук - кожаную мягкую подушку, которая пристегивалась кожаным чересседельным троком, проходившим по ее середине, поэтому середина седла была самой низкой его частью, это и составляло главную особенность конструкции казачьих седел - в других кавалерийских седлах самая низкая часть находилась ближе к задней луке.

В торжественных случаях седло покрывали вальтрапом из сукна мундирного цвета с обшивкой по краям тесьмой прикладного цвета, а на подушку надевали суконный чехол с выкладкой по шву. Офицерские вальтрапы, кроме того, отделывались тесьмой (в артиллерии золотым галуном) на передних углах длиной в 24 см, а на задних - 42 см. У забайкальцев вместо вальтрапа ввели седельный чехол из черной кожи, обшитый по краям красной тесьмой, а подушка шилась из серого сукна. Седельный чехол офицеров над красной тесьмой украшался серебряным галуном.

Во время похода казаки возили с собой на своих конях форменную одежду, необходимые вещи и продовольствие. Все это хранилось в седельном вьюке. Он состоял из серого суконного чемодана, в который укладывали парадную форму и сапоги, фуражных сакв (в них возили корм для коня), сухарных сум для продовольствия, седельной подушки для хранения белья, портянок, перчаток и т. д., конской торбы, в которой лежали скребница, щетка и другие мелкие вещи. К передней луке приторачивали скатанную в трубку шинель или бурку.