- •4. Естественнонаучные революции

- •6. Современные экологические концепции развития цивилизации: концепция устойчивого развития.

- •8. 31 Понятие биосферы Учение в и Вернадского о биосфере

- •32 Структура биосферы

- •321 Основные типы вещества в биосфере

- •322 Атмосфера

- •323 Гидросфера

- •324 Литосфера

- •325 Живые организмы в биосфере

- •33 Структура биосферы, предложенная Реймерсом

- •34 Функционирование биосферы

- •341 Функции живого вещества в биосфере

- •10. Экологические функции лесов.

- •Влажные тропические леса

- •11. Проблема народонаселения

- •12. Коэволюция человека и природы

- •13. Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин

- •Содержание

- •Основные положения стэ, их историческое формирование и развитие[править | править вики-текст]

- •14. Теории происхождения жизни на Земле

- •15. Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме

- •Организм как единое целое

- •Единство функции и формы

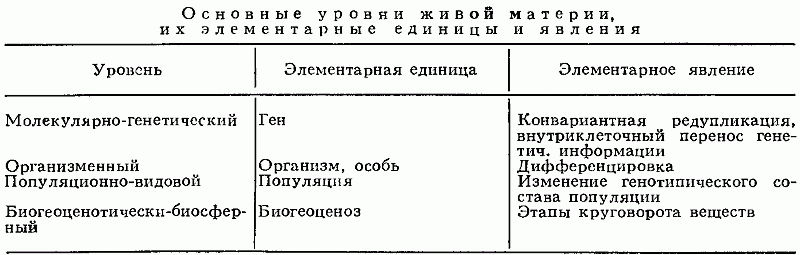

- •Гомеостаз и уровни организации жизни

- •Жизненный цикл клетки

- •Свойства генетического кода

- •Корпускулярно-волновая двойственность света[править | править вики-текст]

- •28. Закон сохранения и превращения энергии в механике

- •Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

- •Что такое псевдонаука?

- •Псевдонаука и модная чепуха

- •Псевдонаука и юмор

- •30. Характеристика процесса восприятия человека человеком

- •1.1 Возрастные особенности восприятия человека человеком

- •1.2 Профессиональные особенности восприятия человека человеком

- •27. Психическое здоровье

- •Стратегии преодоления стресса

1. Сущность синергетики, этапы ее становления.

Сначала следует рассмотреть определения понятий синергетики, которые им даются самими авторами. Именно выявив то, что подразумевается под каждым из них, можно в последствие увидеть, насколько соответствуют они тому результату, который предполагается получать на практике, используя их в качестве законов, а именно законов всеобщих, равно, философских.

Начнем с понятиясинергетики. «Новый термин был образован от греческого выражения Syn-ergia , что означает сотрудничество, согласованное действие, соучастие».

Следующим понятием, являющимся ключевым во всей концепции и непосредственно связанным с предыдущим следует назвать понятие самоорганизации (в парес саморазвитием). «Именно оно является ключевым для понимания сущности синергетики. Синергетику и определяют как науку о самоорганизации или, более развернуто, о самопроизвольном возникновении и самоподдержании упорядоченных временных и пространственных структур в открытых нелинейных системах различной природы». Как видно из определения, самоорганизация – это некая способность любых объектов проявлять свойства, характерные для поведения биологических и социальных объектов, при чем их усилия имеют четко выраженную направленность на поддержание порядка и организованности.

Иными словами на данной стадии синергетика не является ни наукой, ни философией. И это основное обстоятельство, которое является главным фактором, определяющим ее недостаточность и не соответствие той функции, которую она старается выполнять. Но это проблема не только синергетики но и в целом всей философии, не достигшей стадии реального самоопределения.

В течение 30 лет своего формирования и развития синергетика осуществляет методологическую экспансию в науке. Это не завоевание старых и уже развитых методологий, не их кумулятивное объединение, а разработка качественно новой методологии. Она проявляется:

1) в синтезировании противоположных эвристических доминант и всего процесса познания;

2) в развитии своеобразного стиля научного мышления, в котором в сложнейшем сплаве, монолитности отражаются дивергентные и когерентные, многовариантные и альтернативные, разрушительные и конструктивные, доминирующие и флуктуационные, формализуемые и качественные, обычные и девиантные особенности движений реальных объектов и явлений;

3) в интегрировании исследовательских подходов различных наук в общую синергетическую методологию;

4) в качественно новом понимании хаоса и порядка и проблем выявления механизма их переходов друг в друга;

5) в направленности на универсалистскую исследовательскую позицию и ориентацию преодоления современных форм традиционных разрывов между реализмом и номинализмом;

6) в преодолении раздробленности современного научного знания и попытке воссоздания целостного видения мира;

7) в переориентации познания с "мира ставшего" на становящееся инобытие; 8) в оплодотворении традиционной науки новым понятийно-концептуальным аппаратом;

9) в расширении исследовательского поля современной науки; 10) в интегрировании научных и нетрадиционных средств познания, в поиске общих моментов познания. Существуют и другие черты синергетики, характеризующие ее как методологию современных научных исследований.

Синергетика - научное направление. Усиливающаяся дифференциация наук, областей исследования, знаний потребовала от ученых поиска интегративной теории, общего механизма, общего организма, выражением которых должны бы выступать все предшествующие воззрения на познание как частное проявление этого общего феномена. Раньше философия, точнее сначала метафизика, а затем диалектика в гегелевской и особенно в марксистской формах, в определенной мере компенсировали такую необходимость. Однако мощнейшее развитие науки, технологии, человеческой практики в XX в. потребовало решения подобной задачи, но не в философской, абстрактной форме, а в более приземленном, прагматическом, праксеологическом виде.

Такую задачу гениально ставили, пытались решать, но так и не решили, как замышляли, А. Богданов в "Тектологии"; разработчик общей теории систем Н. Бурбаки в "Элементах математики"; кибернетики, специалисты по теории информации, да и философы, осмысливающие достижения ядерной физики, генетики, социологии и других новых наук. Выявлялось много общего в объектах, процессах, явлениях самой разной сущности. Сегодня представители всех научных областей используют в своих изысканиях почти одни и те же подходы, принципы, способы и даже методики. Различные научные концепции и теории оказались не только сопредельными, но во многом совпадающими, пронизанными одними и теми же универсальными целостностями, закономерностями, тенденциями. Не на границе, не на стыке различных научных областей, а в сущностном единстве их общих особенностей и когерентности специфических черт, рассматривающих рождение, развитие и гибель познаваемых объектов и процессов, возникла синергетика как новое общенаучное направление. Синергетика охватывает обширную область междисциплинарных научных исследований о процессах генезиса порядка в хаосе и становлении хаоса из порядка.

Синергетика - наука. Синергетика - наука новая и главное в ней - познание механизма переходов "-хаос-порядок-хаос-порядок-". Однако понятия "хаос" и "порядок" пока не приобрели научного категориального статуса. Содержание, объем, границы этих понятий (особенно в форме дефиниций) определены не строго, размыты, открыты, не завершены, не четки. Хотя сегодня в синергетике и естественных науках рассматриваются десятки разновидностей хаоса и большое разнообразие форм порядка, но все же это рассмотрение беднее палитры древних и современных мифологических представлений о хаосе и порядке.

Любая наука в своем развитии рано или поздно приходит к исследованию парадоксальных феноменов. Парадоксы в конкретной науке приводят к ее кризису, а кризисы ведут к мощному дальнейшему развитию науки. Так, например, трижды было в математике: появление иррациональности, исчисление бесконечно малых, рассмотрение множества всех множеств. В самой сути синергетики тоже заложен парадокс. Если синергетика наука, то она представляет собой определенную систему знаний. Поскольку это - СИСТЕМА знаний, постольку она всегда так или иначе структурирована. Но синергетика как наука, как структурированная система знаний есть отражение реальных объектов, с которых, как говорил Г.В. Гегель, снимается, "переносится" в научное сознание бытийная структурированная система самого изучаемого объекта. Следовательно, все объекты научного исследования должны быть структурированы. Однако хаос, который мыслители рассматривают с глубокой древности по сегодняшний день, это - беспорядок, в котором не может быть и речи о какой-либо системе или структуре, ибо если в хаосе есть система, структура, то он уже не есть хаос. Такой парадокс представляет собой движение противоречия, как переход хаоса в свое инобытие или становление порядка. Поэтому синергетика - это наука не только и, быть может, не столько о бытии хаоса и порядка, сколько о становлении порядка, о становлении хаоса, об их последовательных переходах друг в друга.

Предмет и структура естествознания Понятиеестествознания

Стремление человека к познанию окружающего мира выражается в различных формах, способах и направлениях исследовательской деятельности. Каждая из основных частей объективного мира — природа, общество и человек — изучается своими отдельными науками. Совокупность научных знаний о природе формируется естествознанием. Этимологически слово «естествознание» происходит от соединения двух слов: «естество», что означает природа, и «знание», т.е. знание о природе.

В современном употреблении термин «естествознание» в самом общем виде обозначает совокупность наук о природе, имеющих предметом своих исследований различные природные явления и процессы, а также закономерности их эволюции. Кроме того, естествознание является самостоятельной наукой о природе как едином целом и в этом качестве позволяет изучить любой объект окружающего нас мира более глубоко, чем это может сделать одна какая-либо из естественных наук в отдельности. Поэтому естествознание наряду с науками об обществе и мышлении является важнейшей частью человеческого знания. Оно включает в себя как деятельность по получению знания, так и ее результаты, т.е. систему научных знаний о природных процессах и явлениях.

Роль естествознания в жизни человека трудно переоценить. Оно является основой всех видов жизнеобеспечения — физиологического, технического, энергетического. Кроме того, естествознание служит теоретической основой промышленности и сельского хозяйства, всех технологий, различных видов производства. Тем самым оно выступает важнейшим элементом культуры человечества, одним из существенных показателей уровня цивилизации.

Отмеченные характеристики естествознания позволяют сделать вывод, что оно является подсистемой науки и в этом качестве связано со всеми элементами культуры — религией, философией,

49

этикой и др. С другой стороны, естествознание — самостоятельная область знания, обладающая собственной структурой, предметом и методами.

Понятие «естествознание» появилось в Новое время в Западной Европе и стало обозначать всю совокупность наук о природе. Корни этого представления уходят в Древнюю Грецию, во времена Аристотеля, который первым систематизировал имевшиеся тогда знания о природе в своей «Физике». Однако эти представления были достаточно аморфными, и поэтому сегодня под естествознанием понимается так называемое точное естествознание — знание, соответствующее не только первым четырем, но и последнему, пятому критерию научности. Важнейшей характеристикой точного естествознания является экспериментальный метод, дающий возможность эмпирической проверки гипотез и теорий, а также оформление полученного знания в математических формулах.

Предмет естествознания

Существуют два широко распространенных представления о предмете естествознания:

естествознание — это наука о Природе как единой целостности;

естествознание — совокупность наук о Природе, рассматриваемой как целое.

На первый взгляд, эти определения отличны друг от друга. Одно говорит о единой науке о Природе, а другое — о совокупности отдельных наук. Тем не менее на самом деле отличия не столь велики, так как под совокупностью наук о Природе подразумевается не просто сумма разрозненных наук, а единый комплекс тесно взаимосвязанных естественных наук, дополняющих друг друга.

Являясь самостоятельной наукой, естествознание имеет свой предмет исследования, отличный от предмета специальных (частных) естественных наук. Спецификой естествознания является то, что оно исследует одни и те же природные явления сразу с позиций нескольких наук, выявляя наиболее общие закономерности и тенденции. Только так можно представить Природу как единую целостную систему, выявить те основания, на которых строится все разнообразие предметов и явлений окружающего мира. Итогом таких исследований становится формулировка основных законов, связывающих микро-, макро- и мегамиры, Землю и Космос, физические и химические явления с жизнью и разумом во Вселенной.

В школе изучаются отдельные естественные науки — физика, химия, биология, география, астрономия. Это служит первой ступенью познания Природы, без которой невозможно перейти к осознанию ее как единой целостности, к поиску более глубоких связей между физическими, химическими и биологическими явле-

50

ниями. Это и есть главная задача настоящего курса. С его помощью мы должны более глубоко и точно познать отдельные физические, химические и биологические явления, занимающие важное место в естественно-научной картине мира; а также выявить скрытые связи, создающие органическое единство этих явлений, что невозможно в рамках специальных естественных наук.

Структура естествознания

Мы уже говорили о структуре науки, представляющей собой сложную разветвленную систему знаний. Естествознание — не менее сложная система, все части которой находятся в отношениях иерархической соподчиненности. Это означает, что систему естественных наук можно представить в виде своеобразной лестницы, каждая ступенька которой является фундаментом для следующей за ней науки, и в свою очередь, основывается на данных предшествующей науки.

Основой, фундаментом всех естественных наук, бесспорно, является физика,предметом которой являются тела, их движения, превращения и формы проявления на различных уровнях. Сегодня невозможно заниматься ни одной естественной наукой, не зная физики. Внутри физики выделяется большое число подразделов, различающихся специфическим предметом и методами исследования. Важнейшим среди них является механика — учение о равновесии и движении тел (или их частей) в пространстве и времени. Механическое движение представляет собой простейшую и вместе с тем наиболее распространенную форму движения материи. Механика явилась исторически первой физической наукой и долгое время служила образцом для всех естественных наук. Разделами механики являются:

статика, изучающая условия равновесия тел;

кинематика, занимающаяся движением тел с геометрической точки зрения;

3) динамика, рассматривающая движение тел под действием приложенных сил.

Также в механику входят гидростатика, пневмо- и гидродинамика.

Механика — физика макромира. В Новое время зародилась физика микромира. В ее основе лежит статистическая механика, или молекулярно-кинетическая теория, изучающая движение молекул жидкости и газа. Позже появились атомная физика и физика элементарных частиц. Разделами физики являются термодинамика, изучающая тепловые процессы; физика колебаний (волн), тесно связанная с оптикой, электричеством, акустикой. Названными раз-

51

делами физика не исчерпывается, в ней постоянно появляются новые физические дисциплины.

Следующей ступенькой является химия, изучающая химические элементы, их свойства, превращения и соединения. То, что в ее основе лежит физика, доказывается очень легко. Для этого достаточно вспомнить школьные уроки по химии, на которых говорилось о строении химических элементов и их электронных оболочках. Это пример использования физического знания в химии. В химии вьщеляют неорганическую и органическую химию, химию материалов и другие разделы.

В свою очередь, химия лежит в основе биологии — науки о живом, изучающей клетку и все от нее производное. В основе биологических знаний — знания о веществе, химических элементах. Среди биологических наук следует выделить ботанику (предмет — растительное царство), зоологию (предмет — мир животных). Анатомия, физиология и эмбриология изучают строение, функции и развитие организма. Цитология исследует живую клетку, гистология — свойства тканей, палеонтология — ископаемые останки жизни, генетика — проблемы наследственности и изменчивости.

Науки о Земле являются следующим элементом структуры естествознания. В эту группу входят геология, география, экология и др. Все они рассматривают строение и развитие нашей планеты, представляющей собой сложнейшее сочетание физических, химических и биологических явлений и процессов.

Завершает эту грандиозную пирамиду знаний о Природе космология,изучающая Вселенную как целое. Частью этих знаний являются астрономия и космогония, которые исследуют строение и происхождение планет, звезд, галактик и т.д. На этом уровне происходит новое возвращение к физике. Это позволяет говорить о циклическом, замкнутом характере естествознания, что, очевидно, отражает одно из важнейших свойств самой Природы.

Структура естествознания не ограничивается названными выше науками. Дело в том, что в науке идут сложнейшие процессы дифференциации и интеграции научного знания. Дифференциация науки — это выделение внутри какой-либо науки более узких, частных областей исследования, превращение их в самостоятельные науки. Так, внутри физики выделились физика твердого тела, физика плазмы.

Интеграция науки — это появление новых наук на стыках старых, процесс объединения научного знания. Примерами такого рода наук являются: физическая химия, химическая физика, биофизика, биохимия, геохимия, биогеохимия, астробиология и др.

Таким образом, построенная нами пирамида естественных наук значительно усложняется, включая в себя большое количество дополнительных и промежуточных элементов.

52

Необходимо также отметить, что система естествознания отнюдь не является незыблемой, в ней не только постоянно появляются новые науки, но и меняется их роль, периодически происходит смена лидера в естествознании. Так, с XVII в. до середины XX в. таким лидером, бесспорно, была физика. Но сейчас эта наука почти полностью освоила свою область действительности, и большая часть физиков занимается исследованиями, носящими прикладной характер (то же касается химии). Сегодня бум переживают биологические исследования (особенно в пограничных областях — биофизике, биохимии, молекулярной биологии). По некоторым данным, в середине 1980-х г. в биологических науках было занято до 50% ученых США, 34% — в нашей стране. США, Великобритания без возражений финансируют самые разные биологические исследования. Так чтоXXI в., очевидно, станет веком биологии.

Такие новые подходы и методы исследования, которые принято называтьинтегративными, комплексными и междисциплинарными, охватывают более обширные области исследования, чем отдельные научные дисциплины. Но прежде чем наука могла перейти к междисциплинарным, а тем более к интегративным исследованиям, она должна была, конечно, заняться изучением свойств отдельных явлений и их групп. Именно такому этапу соответствует дисциплинарный подход, ориентированный на изучение специфических, частных закономерностей явлений и процессов определенной области мира. Однако по мере роста и развития научного познания становилось все более очевидным, что такой подход не способствует открытию более глубоких и общих закономерностей, которые управляют явлениями, а тем более фундаментальных законов, которые раскрывают взаимосвязи между процессами разных групп и классов явлений и целых областей природы. Именно с помощью таких законов как раз и раскрываются единство природы, взаимосвязь ивзаимодействие составляющих ее объектов и процессов.

Важную роль в процессе интеграции играет применение методов одной науки в другой. Когда биология начала использовать в своих исследованиях физические методы, она достигла впечатляющих результатов, которые завершились возникновением на стыке биологии и физики новой науки — биофизики. Аналогичным образом возникли биохимия, геофизика, геохимия и другие науки. В настоящее время этот процесс возникновения так называемых «синтетических» наук еще больше усилился.

В наше время особенно важную роль приобретает системный метод исследования, который дает возможность рассматривать предметы и явления в их взаимосвязи и целостности. В самом общем и широком смысле слова под системным исследованием предметов и явлений окружающего нас мира понимают такой метод, при котором они рассматриваются как части или элементы единого,целостного образования. Эти части или элементы, взаимодействуя друг с другом, определяют новые свойства системы, которые отсутствуют у отдельных ее элементов.

Таким образом, главное, что определяет систему — это взаимосвязь и взаимодействие частей в рамках целого. Если такое взаимодействие существует, то допустимо говорить о системе, хотя степень взаимодействия ее частей может быть различной. Следует также обратить внимание на то, что каждый отдельный объект, предмет или явление можно рассматривать так же как определенную целостность,состоящую из частей, и, следовательно, исследовать их как систему.

Понятие системы, как и системный метод, в целом, формировались постепенно, по мере того, как наука и практика овладевали разными типами, видами и формами взаимодействия и объединения предметов и явлений. Решающий прорыв в системных исследованиях возник после окончания Второй мировой войны, когда возникло мощное системное движение, способствовавшее внедрению идей, принципов и методов системного исследования не только в естествознание, но и в социально-экономические и гуманитарные науки. Именно системный подход способствовал тому, что каждая наука стала рассматривать в качестве своего предмета изучение систем определенного типа, которые находятся во взаимодействии с другими системами. Согласно новому подходу, мир предстал в виде огромного многообразия систем самогоразнообразного конкретного содержания, объединенных в рамках единого целого, которое называют Вселенной.

Хотя конкретные, частные, специальные приемы, способы и методы исследования в разных науках могут заметно отличаться друг от друга, но общий подход к познанию, способ их исследования остается в принципе тем же самым. В этом смысле частные приемы и методы познания, используемые в конкретных науках, можно охарактеризовать как тактики исследования, а общие принципы и методы — как стратегию.

К числу междисциплинарных и интегративных способов исследования относится также эволюционный подход, который в современной науке приобрел статус глобального эволюционизма, а также синергетический метод изучениясамоорганизующихся процессов в сложных системах. Именно системный, эволюционный и синергетический подходы являются стратегическими направлениями современного научного поиска и служат предпосылками для создания современной общей научной картины мира.

2. Наука все глубже проникает в сущность явлений, процессов, охватывает все более широко картину мира. Будучи, прежде всего, явлением духовной жизни общества, наука воплощается в сфере его материальной жизни. Она представляет собой особую область человеческой деятельности, как теоретической, так и практической. Еще на ранних ступенях развития науки ученые не только созерцали природу, но и действовали: изобретали приборы, вели с их помощью наблюдения, ставили эксперименты и добывали таким образом для науки новые факты. В древности, например, был создан такой астрономический прибор, как гномон — вертикальный столбик на горизонтальной площадке, с помощью которого греки умели не только определять высоту солнца над горизонтом, но и географическую широту.

В Новое время получили широкое развитие такие формы научной практики, как инструментальное наблюдение и особенно эксперимент, а в наши дни ни одна естественная наука невозможна без солидной экспериментальной базы. Во многих областях науки эта база требует для своего создания колоссальных затрат, а в техническом отношении она сложнее любого производства. Гигантские синхрофазотроны (ускорители заряженных частиц), космические корабли и ракеты, тончайшие приборы, позволяющие измерять промежутки времени и интервалы пространства в микромире, и т. д.— такова экспериментальная база современной науки. Создание этой техники и управление ею является очень важным видом практической деятельности. Разграничение между теорией и практикой во многих областях науки потребовало разделения труда между учеными, что увеличило количество рабочих мест и занятость в научно-исследовательском процессе. Например, физики-экспериментаторы ставят опыты, управляют приборами, дают первичное обобщение полученных данных, а физики-теоретики целиком посвящают себя обобщению данных эксперимента, развитию теории.

«Главная особенность практической деятельности в науке в том, что она подчинена делу добывания знаний, развития теории. Конечно, материальный и духовный факторы переплетены между собой не только в науке, но и в любой области человеческой деятельности, и поэтому взаимодействие этих факторов должно учитываться при рассмотрении каждой из них. Так, если материальное производство, труд не существуют без духовного момента, то любая форма общественного сознания не существует без материального момента». Это касается науки, которая предполагает целый ряд специальных форм практической деятельности - эксперимент, наблюдение. Существование «научной практики», однако, не может служить аргументом против того, чтобы считать науку, прежде всего, и главным образом явлением духовной жизни общества, особой формой общественного сознания.

Важнейшая закономерность исторического развития науки — возрастание ее роли в производстве и управлении обществом, ее значения в общественной жизни.

Уже на первом этапе существования науки она возникает как ответ на практические, прежде всего производственные, потребности. Появление астрономии, математики и механики было вызвано потребностями ирригации, мореплавания, строительства крупных общественных сооружений — пирамид, храмов и т. д. Ф. Энгельс замечает, что «уже с самого начала возникновение и развитие наук обусловлено производством».

Но в античном мире Средиземноморья и в др. обществах наука, по существу, находилась в зарождающемся виде. Иногда рост науки и ее общественного значения шел очень медленно, а подчас прерывался на столетия. Так, в Западной Европе раннее средневековье ознаменовалось утерей многих научных достижений античного периода.

Причина сравнительно медленного развития науки в этот период — в застойности производства, т. е. в том, что основные производственные процессы в земледелии, животноводстве, ремесле, строительстве велись с помощью примитивных ручных орудий труда и на базе традиционных, унаследованных от предшествующих поколений эмпирических знаний. В управлении обществом наука также использовалась в весьма скромных масштабах, хотя арифметика была нужна для торговли и сбора налогов, юридическая наука, появившаяся вместе с кодификацией обычного права, достигла в Риме весьма высокого уровня, а политические и философские трактаты античности были важным средством социальной ориентации и орудием в политической борьбе различных социальных сил.

Второй этап в истории науки начинается с конца XV в., когда в Европе зарождается современное опытное естествознание и одновременно происходит бурный рост общественно-политических наук и философии. Основная причина этого перелома — зарождение в недрах феодализма нового общественного строя. «Когда после темной ночи средневековья вдруг вновь возрождаются с неожиданной силой науки, начинающие развиваться с чудесной быстротой,— писал Ф. Энгельс,— то этим чудом мы опять-таки обязаны производству». Энгельс полагал, что именно с этого времени начинается ускоренное развитие науки, «которое усиливалось, если можно так выразиться, пропорционально квадрату расстояния (во времени) от своего исходного пункта».

Возрастание роли науки в жизни общества идет параллельно ее собственному бурному прогрессу, причем во взаимодействии науки и производства последнему принадлежит, безусловно, решающая роль. Рост научных знаний, особенно в механике и математике в XVI—XVIII вв., будучи непосредственно связан с нуждами производства, мореплавания и торговли, подготавливал промышленный переворот в Англии XVIII в., а переход к машинному производству, в свою очередь, дал науке новую техническую базу и мощный толчок для дальнейшего развития.

Бурный рост естествознания в XIX в. может быть понят, прежде всего, как продукт развития производительных сил общества.

Третий этап в развитии науки и в изменении ее общественной роли начинается в XX в. Для данного этапа характерно не только дальнейшее ускорение научного прогресса, но и существенное видоизменение соотношения науки и производства. Развитие науки становится исходным пунктом для революционизирования практики, для создания новых отраслей производства.

Возрастание социальной роли науки представляет собой одну из важных закономерностей развития общества. Вместе с тем развитие науки имеет и свою внутреннюю логику, свои закономерности.

Растущее применение научного знания породило семью так называемых прикладных наук. Это, прежде всего, науки технические, изучающие действие законов физики и химии в технических устройствах. Их бурный рост начался в конце XIX в., и они являются непосредственным двигателем технического прогресса, как в производстве, так и в военном деле.

Это также науки сельскохозяйственные и медицинские, изучающие действие и использование законов живой природы в сельском хозяйстве и при лечении людей. Все эти науки непосредственно примыкают к наукам о природе.

Основная функция естественных и технических наук состоит в том, что они обслуживают общество знаниями о природе, о созданных людьми технических устройствах, помогают создавать новые средства техники.

В последние десятилетия процесс дифференциации наук идет особенно быстро. Фундаментальные науки о природе (физика, химия, биология, геология, астрономия) становятся комплексом все более многочисленных ветвей знания, каждая из которых постепенно, вырастает, в особую науку. Возникают пограничные, стыковые области знания, которым принадлежит все более важная роль (биохимия, геофизика, биофизика, молекулярная биология, геохимия, физическая химия и другие).

К общим закономерностям развития науки следует отнести также возрастание ее относительной самостоятельности. Наука находит внутри себя все более мощные стимулы дальнейшего развития уже потому, что, чем больше сумма накопленного знания, тем более ощутимо его давление при постановке новых задач. Ученый должен освоить созданное до него, а это значит, что он, как отмечал Ф. Энгельс, «располагает в области каждой науки известным материалом, который образовался самостоятельно из мышления прежних поколений и прошел самостоятельный, свой собственный путь развития в мозгу этих следовавших одно за другим поколений»1.

Возрастание общей суммы знаний оказывает мощное влияние и на структуру науки, поскольку требует все большего разделения труда между учеными. А этот фактор, в свою очередь, способствует возрастанию самостоятельности науки, поскольку в условиях разветвленного и дробного разделения труда подготовка ученых и замена одних лиц другими становится все более сложным делом.

Самостоятельность науки, тем не менее, была и остается относительной. Ее прогресс и в XX в. Обусловлен, в конечном счете, развитием практики, потребностями производства, управления обществом, военными нуждами, необходимостью охраны здоровья людей и природной среды, воспитания подрастающего поколения. Но чем более обширно поле научной деятельности и чем глубже разделение труда внутри нее, тем большее значение приобретает внутренняя логика развития науки, свойственные ей внутренние источники прогресса.

Важнейшим внутренним источником развития науки является идейная борьба между различными направлениями в ней, школами, отдельными учеными. Борьба идей, мнений всегда двигала науку вперед. Без борьбы мнений и свободы критики наука может застыть на месте, снизить темпы своего развития. Чем выше уровень науки, тем больше значение борьбы мнений при решении стоящих перед ней задач, хотя сами эти задачи в конечном счете выдвигаются нуждами практики.

Возрастание роли науки в жизни общества находит зримое выражение в росте численности научных работников, в увеличении ассигнований на науку, в развитии системы научных учреждений.

Если всего 100 лет назад численность ученых во всем мире измерялась десятками тысяч, то сегодня она измеряется миллионами. Так, в СССР до революции насчитывалось примерно 10 тысяч ученых. Перед Великой Отечественной войной их было уже 98,3 тысячи, в 1950 г. — 162,5 тысячи, в 1960 г.—354,2 тысячи, а в 1980 г.— 1373,3 тысячи человек.

Общественная роль науки измеряется, конечно, не только численностью ученых, важное значение имеет быстрый рост расходов на науку, которые позволяют оплачивать не только труд ученых и обслуживающего персонала научных учреждений, но также сотен тысяч рабочих, техников, инженеров, выполняющих заказы науки на приборы и оборудование, занятых печатанием и распространением научных трудов и т. д.

Вместе с тем надо, разумеется, учитывать не только количественные показатели. Как в области производства, так и в области науки в настоящее время совершается поворот от экстенсивного к интенсивному развитию. Это остро ставит вопрос о повышении эффективности вложений общества в науку, о росте результативности занятых в науке работников.

Развитие науки имеет столь большое значение, как для настоящего, так и для будущего, что эта область стала важнейшим полем конкуренции, соревнования и борьбы между странами. Промышленная и военная мощь сегодня во многом определяется затратами на науку и уровнем их эффективности, темпами научно-технической революции, умением быстро использовать ее результаты в производстве.

Биотехнология — одно из важнейших направлений научно-технического прогресса, быстро развивающаяся отрасль науки и производства, основанная на промышленном применении естественных и целенаправленно созданных живых систем (прежде всего микроорганизмов). Производства, основанные на биологических процессах, возникли еще в глубокой древности. Бурное развитие биотехнологии связано, прежде всего, с эрой антибиотиков, которая наступила в 40—50-е гг. прошлого столетия. Производство антибиотиков оказалось чрезвычайно наукоемкой отраслью, которая потребовала интеграции усилий микробиологов, биохимиков, генетиков, а также привлечения всех передовых достижений соответствующих отраслей науки. В тот период были созданы микробиологические производства, оснащенные современным оборудованием, разработаны прогрессивные биотехнологии, проведена широкая селекция микроорганизмов — продуцентов антибиотиков и получены мутантные штаммы с гиперпродукцией этих веществ. В 50-е гг. XX столетия открыта модель двойной спирали ДНК, в 70-е гг. выделен ген из ДНК, разработана методика получения нового гена. В результате этих открытий возникла генетическая инженерия. Внедрение в живой организм чужеродной генетической информации и приемы, заставляющие организм эту информацию реализовывать, составляют одно из самых перспективных направлений в биотехнологии. Можно выделить две группы отраслей, которые охватывает биотехнология: • отрасли, занятые производством промышленной продукции; • производство продовольствия (выращивание дрожжей, бактерий для получения белков, аминокислот, витаминов), увеличение продуктивности сельского хозяйства, фармацевтическая промышленность, защита окружающей среды и уменьшение ее загрязнения (очистка сточных вод, переработка отходов, изготовление компоста). Биотехнология сегодня — это многопрофильная и комплексная отрасль производства, включающая: 1. промышленную биотехнологию (микробиологический синтез); 2. генетическую и клеточную инженерию; 3. инженерную энзимологию (белковую инженерию). Промышленная микробиология — это интегральная по своей природе область науки и техники, которая опирается на теоретические и методологические положения молекулярной биологии и генетики, биохимии, физиологии и цитологии, а также использует прогрессивные химические технологии. Биотехнология занимается теми процессами, которые можно вести не в природе, а в искусственно созданных условиях производства круглогодично и повсеместно независимо от сезона, климатических и географических условий. Именно это принципиально отличает биотехнологию от сельского хозяйства, где климатические и другие природные условия являются мощным фактором, существенно ограничивающим возможности управления. Условно микробные производства можно разделить на три типа: 1. основанные на использовании живой или инактивированной биомассы микроорганизмов (производство пекарских, винных и кормовых дрожжей, вакцин, белково-витаминных концентратов (БВК), средств защиты растений, заквасок для получения кисломолочных продуктов и силосования кормов, почвоудобрительных препаратов); 2. производящие продукты микробного биосинтеза (антибиотики, гормоны, ферменты, аминокислоты, витамины); 3. производства, основанные на получении продуктов брожения, гниения, (например утилизация целлюлозы и различных отходов с целью получения углеводов, биогаза, биоэтанола. Сюда же относятся получение спиртов, органических кислот, растворителей, а также биотехнология утилизации неприродных соединений). По прогнозам, в 2050 г. население Земли возрастет до 10 млрд человек, и для обеспечения его потребности в продукции сельского хозяйства нужно будет увеличить объемы производства на 75%. Анализ проблемы обеспечения человека продовольствием специалистами разных стран показал, что в основном она заключается в недостатке белка животного происхождения, который по аминокислотному составу более богат, чем растительный белок.. Добавление 1 т БВК в корма обеспечивает экономию 7 т фуражного зерна и дополнительное производство 0,8 т свинины или 5 т мяса птицы. Включение 1 т кормовых дрожжей в рацион телят и поросят позволяет экономить 6 т цельного молока. Наиболее продуктивным сырьем для получения микробного белка следует считать клетчатку, причем преимущественно используются не отходы древесины, а подсолнечная лузга, кукурузные кочерыжки, солома и другие отходы сельского хозяйства, которые ежегодно воспроизводятся. Промышленная микробиология поставляет животноводству, по крайней мере, три вида важных веществ: кормовой белок или белково-витаминные концентраты, незаменимые аминокислоты и кормовые антибиотики. Второй вид биотехнологической продукции — незаменимые аминокислоты, производство которых для медицины и сельского хозяйства интенсивно развивается во всем мире. Среди них такие, как лизин и метионин, которые обязательно должны содержаться в готовом виде в пище человека и кормах животных. Метионин производят с помощью химической технологии, а лизин — в основном биотехнологически (Внесение в корма лизина высвобождает фураж и увеличивает объем мясной продукции: на 1 т лизина высвобождается 40—50 т фуражного зерна и получается дополнительно более 10 т мяса). Так называемая биологическая система животноводства и растениеводства приобретает все большую популярность. В разных странах производят более 100 видов биопрепаратов, применяемых в растениеводстве, в том числе этомопатогенные препараты: энтобактерии, инсектин, токсобактерин, боверин, вирин, а также гербициды, фунгициды, бактериальные удобрения: нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин. Использование биологических средств защиты растений, стимулятора роста животных и растений, микробных удобрений позволяет снизить дозы применяемых химических средств защиты и минеральных удобрений, что приводит к повышению качества продукции и созданию экологически чистых технологий. Биотехнология предлагает новые подходы к разработке и производству лекарственных растений, профилактических и диагностических медицинских препаратов, а также позволяет производить в достаточных количествах широкий спектр лекарственных средств, которые ранее были малодоступны. К самому большому классу лекарств, получаемых путем микробного синтеза, относятся антибиотики (известно более 6 000 видов антибиотиков). Второй класс лекарственных веществ, производимых биотехнологическим путем, — гормоны. К традиционным микробиологическим продуктам относятся стероидные гормоны (кортизон, преднизолон), которые широко применяются при лечении различных аллергических заболеваний, в том числе такого тяжелого, как бронхиальная астма, а также ревматоидного артрита и других недугов. Особое место среди лекарственных средств занимают ферменты и вакцины, которые являются мощным средством борьбы с инфекциями. Следует отметить роль промышленной биотехнологии в нетрадиционных решениях получения энергии. Мощным потенциальным источником энергии является растительная биомасса. Превращение биомассы в биогаз и биоэтанол под действием метаногенных бактерий дает возможность реализовать 50—80% потенциальной энергии без загрязнения атмосферы и без отходов (отходы служат высококачественным удобрением). В последнее время все большее внимание в мировой сельскохозяйственной практике уделяется биологическим методам защиты возделываемых культур от вредителей и болезней. Создаются новые бактериальные удобрения, средства борьбы с насекомыми-вредителями, безвредные для окружающей среды. Перспективной областью современной биотехнологии является генная инженерия. Началом промышленной генной инженерии принято считать 1980 г., когда в США был выдан первый патент на генно-инженерный штамм микроорганизма, способного разлагать нефть. Уникальным достижением генной инженерии является получение человеческого инсулина, продуцируемого бактерией. Некоторые белки человека, клонированные в микробной клетке, в том числе интерфероны, интерлейкины, находят терапевтическое применение. Методы генной инженерии позволяют добиться улучшения свойств сельскохозяйственных растений путем создания так называемых трансгенных растений, т. е. таких, которые несут чужеродные гены. Генетика позволяет брать ген нужного нам свойства и переносить в растения, получая повышенное количество белков, витаминов, углеводов, обеспечивая невосприимчивость к вредителям, болезням. (Первое генетически модифицированное растение было получено в 1983 г. в Институте растениеводства г. Кельна. В 1992 г. Китай приступил к выращиванию табака, устойчивого к насекомым-вредителям, а в 1994 г. на американских прилавках появился чудо-помидор, который не портился при перевозках, сохранял долго свой товарный вид.) Чаще всего растения наделяют устойчивостью к гербицидам, насекомым или вирусам. Устойчивость к гербицидам позволяет растению быть невосприимчивым к смертельным дозам химикатов. В результате гибнут сорняки, а культуры, устойчивые к гербицидам, выживают. Устойчивость к вирусу растение приобретает благодаря встроенному гену, взятому из этого же самого вируса. С помощью генной инженерии можно увеличить содержание полезных веществ и витаминов, придать растениям лечебные свойства. В настоящее время получено более 50 видов трансгенных растений, которые приобрели устойчивость к насекомым-вредителям, фитопатогенным бактериям, вирусам, к повреждениям при хранении, а также растений, синтезирующих гормоны, привлекающие полезных насекомых. Новые возможности и перспективы открывает биотехнология, в частности генная, для молочной промышленности. И хотя полученные результаты не всегда удается воспроизвести или сделать экономически приемлемыми, тем не менее, эта наука стремительно развивается. Техника клонирования, обеспечивающая быстрое распространение генетических преимуществ некоторых животных, а также техника переноса отобранного генетического материала от одной особи к другой при получении рекомбинатных ферментов становится реальностью в племенной работе. Одной из задач генной инженерии в отношении молочных животных является изменение состава молока для повышения выхода сыра. Наиболее «амбициозной» считается программа изменения состава коровьего молока с целью приближения его к женскому путем устранения некоторых генов молочного белка из коровьего молока и замены их генами, полученными от человека. Генная инженерия может дать молочной промышленности многое: корма, улучшающие здоровье животных и меняющие функциональность молока и молочных продуктов; микроорганизмы закваски, больше подходящие для производства йогуртов и сыров; биоактивные культуры, имеющие физические преимущества для оздоровления кишечника, а также обеспечить увеличение выхода и изменение состава молока и т. д. Методы генной инженерии могут быть использованы для создания новых пород животных, для исправления наследственных заболеваний человека, для создания стимуляторов регенерации тканей, которые можно использовать при лечении ран, ожогов, переломов. Одновременно с появлением генной инженерии начинается энергичное развитие клеточной инженерии. Благодаря методам клеточной инженерии появилась возможность производить ценные продукты в искусственных условиях. Методы клеточной инженерии усиленно дополняют генно-инженерные. Использование методов клеточной инженерии позволяет создавать новые высокоурожайные и устойчивые к болезням растения, в частности, выведены гибридные сорта картофеля, томатов, винограда, сахарной свеклы. Не менее значительны успехи клеточной инженерии и в работе с животными клетками. Создаются банки замороженных эмбрионов высокопородных животных с последующей их пересадкой обычным животным для последующего их выведения. Белковая инженерия — одно из направлений промышленной биотехнологии. Ферменты являются универсальными белками-катализаторами, с помощью которых осуществляются все процессы в живой клетке. Белковая инженерия — наука, разрабатывающая методы создания высокоэффективных ферментов для промышленного использования. Создание так называемых иммобилизованных (неподвижно закрепленных на полимерных носителях) ферментов явилось значительным шагом в развитии современной биотехнологии. Иммобилизация ферментов повышает их устойчивость к нагреванию, изменению реакции среды, увеличивает срок их действия, облегчает отделение их от продуктов реакции, дает возможность использовать многократно. Такие ферменты перспективны в химической промышленности, при получении тканей, кож, бумаги, широко используются при производстве сахара для диабетиков, некоторых гормональных препаратов, в пищевой промышленности для получения сиропа, улучшения качества молока и в ряде других производств. В медицине перспективным является применение иммобилизованных ферментов для борьбы с опухолями, тромбами. 2. Радиационно-химические процессы обусловливаются энергией ионизирующего излучения, которая в сотни тысяч раз превышает энергию химических связей. В качестве источников ионизирующего излучения используются электроны, альфа- и бета-частицы, гамма-излучение. Осуществление физических, химических и биологических процессов с помощью энергии ионизирующего излучения дает возможность получать новые материалы, придавать им улучшенные свойства, решать экологические проблемы. Радиационно-химические технологии благодаря высокой энергетической эффективности излучения являются энергосберегающими, позволяют легко дозировать средства обработки и не загрязняют продукцию, могут эффективно использоваться для обработки блочных материалов и изделий, при стерилизации биомедицинских материалов, при консервировании продуктов питания. При консервировании ионизирующими излучениями стерилизующий эффект получают без повышения температуры. Для обработки пищевых продуктов используют гамма-излучение. Источники гамма-лучей дешевы, лучи обладают большой проникающей способностью, что позволяет обрабатывать изделия большого размера и в крупной упаковке. Механизм действия ионизирующих излучений при консервировании пищевых продуктов основан на ионизации молекул и атомов микроорганизмов, в результате чего нарушаются их нормальные биологические функции и они отмирают. Стерилизация продуктов в герметичной таре с помощью ионизирующих излучений (дозами порядка 1—2,5 мрад) дает возможность сохранять продукты длительное время при комнатной температуре. Этот метод не нашел применения, так как высокие дозы облучения вызывают изменения белков, окисление жиров, изменение вкуса и запаха продуктов. Такую обработку называют радаппертизацией. Для обработки мяса, рыбы применяют только пастеризующие дозы — радуризацию. При такой обработке не наблюдается изменение запаха, вкуса, консистенции. Блюда, приготовленные из таких продуктов, обладают хорошим вкусом и ароматом. Недостатком радуризации является снижение содержания витаминов, могут протекать процессы автолиза, так как ферменты не инактивированы. Облучение картофеля, чеснока, лука предупреждает преждевременное прорастание и дает возможность хранить их до нового урожая; в зерне, обработанном гамма-лучами, полностью уничтожаются вредители — клещи и насекомые. Однако методы ионизирующего облучения пищевых продуктов в настоящее время тщательно изучаются с точки зрения их санитарно-гигиенического аспекта. 3. Ультразвуковыми называют упругие механические колебания с частотой выше 20 кгц, которые не воспринимаются человеческим ухом. При определенных условиях распространения ультразвуковых колебаний в жидкой среде происходят чередующиеся сжатия и растяжения с частотой проходящих колебаний. В качестве источников ультразвуковых колебаний используют аэродинамические, механические, гидродинамические, электромагнитные, электродинамические, магнитострикционные и пьезоэлектрические излучатели. Наименьшую частоту дают механические преобразователи, наибольшую — пьезоэлектрические. Ультразвук используют для интенсификации многих технологических процессов. С помощью ультразвука можно ускорить диффузионные процессы. Например, при посоле сельди обработка ультразвуком значительно ускоряет процесс проникновения соли, повышается проницаемость оболочек клеток фруктов и овощей, что облегчает процесс извлечения сока. Ультразвук можно использовать для получения аэрозолей, например при получении горячего дыма для копчения продуктов на основе коптильной жидкости. С помощью ультразвуковой фильтрации можно разделять жидкие неоднородные системы. Подаваемая в ультразвуковой фильтр суспензия подвергается воздействию ультразвука. Под действием звуковых волн твердые частицы суспензии коагулируют и в виде осадка собираются в нижней части аппарата. Жидкая фаза вытекает через штуцер в верхней части аппарата. Хорошие результаты дало использование ультразвука для мойки фруктов, отмывания частиц крахмала с картофеля перед жаркой, сушкой. Разработана ускоренная технология производства виноградного сока, согласно которой удаление избытка винного камня проводится с применением ультразвуковой обработки. Сок после такой обработки хорошо фильтруется и становится кристально прозрачным. С помощью ультразвука процесс сушки можно вести при более низких температурах, что способствует сохранению пищевой ценности высушиваемого продукта. Наиболее благоприятно акустическая сушка протекает при механическом перемещении частичек материала, особенно при сушке в кипящем слое или при непрерывном перемешивании. Сушка в кипящем слое обеспечивает большую интенсивность процесса, более высокий коэффициент заполнения объема, при этом более полно используется звуковая норма. Как показали исследования, промышленное значение ультразвука может быть использовано для приготовления водно-жировых эмульсий любых концентраций и различной консистенции. Такие эмульсии имеют более высокую устойчивость, при добавлении в тесто значительно улучшают качество хлебобулочных изделий. Ультразвуковые колебания применяются для ускорения процесса полимеризации при изготовлении искусственного каучука, ускорения растворения твердых веществ в жидкости. Так, например, продолжительность растворения вискозы в процессе изготовления химических волокон при применении ультразвука сокращается с 7 до 3 ч. Ультразвук используется для ускорения экстракционных процессов. Получение рыбьего жира из рыбьей печени при обработке ультразвуком происходит без значительного повышения температуры, что позволяет сохранить в готовом продукте все биологически активные вещества. Установлено положительное влияние ультразвука на вкусовые качества шоколада: он отличается нежностью, бархатистостью и более тонким букетом. Под действием ультразвука вязкость шоколадной массы снижается на 7—10%. 4. Мембранная технология — новый принцип организации и осуществления процесса разделения веществ через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетическими затратами на процесс разделения. По сравнению с традиционными процессами разделения неоднородных систем мембранная технология выгодно отличается высокой энерго-и ресурсоэкономичностью, простотой аппаратурного оформления, экологической чистотой. Слово «мембрана» в переводе с латинского означает «кожица», «перепонка». В технологии под мембраной понимают перегородку, обладающую различной проницаемостью по отношению к отдельным компонентам жидких и газовых неоднородных смесей. При внешнем сходстве процессов фильтрования и мембранного разделения между указанными процессами есть принципиальное отличие. В ходе фильтрования хотя бы один из компонентов газовой или жидкой смеси задерживается и фиксируется внутри фильтрующей перегородки. Это приводит к тому, что перегородка постепенно забивается и процесс фильтрования на ней без очистки делается практически невозможным. В отличие от фильтра мембрана не фиксирует в себе ни одного из компонентов разделяемой жидкой или газовой смеси, а только делит первоначальный поток на два, один из которых обогащен по сравнению с исходным каким-то компонентом. Подобный принцип действия мембраны делает ее способной к практически неограниченному сроку службы, без заметного изменения в эффективности разделения смесей. В зависимости от материала, из которого изготавливают мембраны, их делят на полимерные, металлические, стеклянные, керамические или композиционные. По механизму действия различают диффузионные, адсорбционные и ионообменные мембраны. В зависимости от агрегатного состояния разделяемой смеси, движущей силы процесса разделения, размеров частиц компонентов и механизма разделения различают следующие разновидности мембранных процессов: диффузионное разделение газов; разделение жидкостей методом испарения через мембрану; баромембранные процессы разделения жидких смесей; электродиализ. Диффузионное разделение газов основано на различной проницаемости мембран для отдельных компонентов газовых смесей и сегодня является наиболее крупномасштабным и экономичным методом. Данный процесс используется для создания аппаратов «искусственное легкое», является перспективным для выделения кислорода из воздуха, удаления диоксида углерода, для создания контролируемой атмосферы, обогащенной диоксидом углерода, при хранении овощей и фруктов. Созданы и используются специальные пленки, которые помогают длительное время сохранять качество завернутых в них овощей, фруктов, цветов. В основе такой технологии лежит свойство полимерных мембран разделять воздух на молекулярном уровне: в нем становится меньше кислорода, что резко замедляет процессы гниения. Разделение жидкостей методом испарения через мембрану основано на различной диффузионной проницаемости мембран для паров веществ. Наиболее широко данный метод применяется при разделении азеотропных смесей, а также смесей веществ, имеющих невысокую термическую стабильность. Баромембранные процессы разделения жидких смесей на практике осуществляются под избыточным давлением и поэтому объединены в группу баромембранных. Установки, работающие по принципу баромембранного разделения, уже сегодня широко используются для обессоливания морской и соленой воды, очистки сточных вод, извлечения ценных компонентов из разбавленных растворов, в пищевой промышленности — для концентрирования сахарных сиропов, фруктовых и овощных соков, растворимого кофе, получения ультрачистой воды для электронной промышленности, медицины и фармацевтики. Если мембранный процесс применяют для отделения от идеального раствора крупных коллоидных или взвешенных микрочастиц размером 0,1—10 мкм, то его называют микрофильтрацией, или мембранной фильтрацией. Микрофильтрация нашла широкое применение в микробиологической промышленности при концентрации водных растворов ферментов, белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и других веществ в химической, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности для очистки сточных вод. Микрофильтрация используется для концентрирования тонких суспензий, осветления растворов, очистки сточных и природных вод при проведении обессоливания морской воды. Мембранное концентрирование различных жидких продуктов с успехом может заменить традиционный процесс — вакуум-выпаривание. Электродиализ можно определить как перенос ионов через мембрану под действием электрического тока. При наличии мембран, избирательно пропускающих одни ионы и задерживающих другие, можно решать многочисленные задачи выделения ценных компонентов из растворов, обессоливания воды, снижения жесткости, регенерации растворов в гальванических производствах, очистки сточных вод. Перспективность мембранных методов, прежде всего, — в их универсальности. Скоро нельзя будет представить ни одной технологической линии в пищевой, медицинской, фармацевтической и ряде других отраслей промышленности, в которой не было бы установок для мембранного синтеза, разделения, концентрирования и очистки продуктов. 5. Важной характерной особенностью комплексной автоматизации является ее базирование на широком применении ЭВМ для управления как работой автоматических линий и отдельного технологического оборудования, так и производством в целом. Современная автоматизация не только освобождает человека от непосредственного и постоянного участия в производственном процессе, но и берет на себя часть функций, связанных с управлением им и контролем. Применение ЭВМ в комплексной автоматизации реализуется через программное управление — управление режимом работы объекта (объектами) по заранее заданному алгоритму (программе). Программное управление технологическим оборудованием и процессами охватывает управление движением машин, механизмов, транспортных средств и изменением параметров технологического процесса. Оно позволяет сочетать управление отдельными станками, машинами и механизмами (с оптимизацией технологических параметров обработки), транспортными средствами (с оптимальной маршрутизацией), линиями (с оптимизацией планирования загрузки и т. д.). К оборудованию и системам с программным управлением относят: • автоматические линии (АЛ); • станки с числовым программным управлением (ЧПУ); • автоматизированные системы управления (АСУ); • системы автоматизированного проектирования (САПР); • промышленные роботы; • гибкие производственные системы (ГПС). Автоматическая линия — система основного и вспомогательного оборудования, автоматически выполняющая весь процесс изготовления или переработки продукции или ее составляющих. Различают специальные автоматические линии, которые предназначены только для обработки определенных изделий, специализированные, способные производить однотипную продукцию в некотором диапазоне параметров, и универсальные, предназначенные для изготовления широкой номенклатуры однотипной продукции. Автоматические линии не способны быстро переходить на выпуск новой продукции, поэтому их применение наиболее целесообразно в условиях крупносерийного и массового производства. Станки с ЧПУ — разновидность технологического оборудования, снабженного микропроцессорным блоком, обеспечивающим автоматический выбор режимов и проведение последовательной обработки по определенной программе, а также по мере необходимости — изменение режимов и последовательности обработки при изменении ее программы в рамках технологических возможностей оборудования. Автоматизированная система управления — совокупность экономико-математических методов, технических средств (средств связи, устройств отображения информации и т. д.) и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным объектом (процессом) в соответствии с поставленной целью. Классическая АСУ состоит из основы и функциональной части. В основу входят информационная, техническая и экономико-математическая базы, математическое обеспечение. К функциональной части относят набор взаимосвязанных программ, автоматизирующих конкретные функции управления (оперативное планирование, финансово-бухгалтерская и маркетинговая деятельность и т. д.). Различают следующие основные типы АСУ: 1. системы общезаводского управления, ориентированные на автоматизацию функций управления предприятием (АСУП); 2. системы управления технологическими процессами (АСУТП), образующие совместно с современным комплексом основных и вспомогательных агрегатов и машин автоматизированные технологические комплексы (АТК). Система автоматизированного проектирования представляет собой совокупность технических средств, программного обеспечения и работников, осуществляющих диалоговую связь с ЭВМ с целью создания (проектирования) новых объектов. Современные САПР отличаются высокой производительностью, наличием большого пакета прикладных программ, способностью к объединению с другими системами, портативностью и унификацией. Создание САПР — важный фактор социального прогресса, повышающий качество конечного продукта, улучшающий использование оборудования, сокращающий материальные затраты и численность персонала низкой квалификации. Современная информационная инфраструктура должна основываться на глобальной компьютерной сети, которая охватывает все уровни административно-территориального деления и сферы деятельности АПК. Ее базу составляют крупные информационные узлы, имеющие качественные каналы связи, современное коммутационное оборудование, развитую серверную часть с многопрофильным информационным ресурсом и локальной вычислительной сетью той структуры, в составе которой создан узел. Информационные узлы подразделяются на категории в зависимости от решаемых задач, значимости и оснащенности. Дальнейшее развитие АСУ будет направлено на решение следующих проблем: 1. в области планирования — создание банка данных планово-экономических показателей, переход на более совершенные методы планирования производства и закупок продукции и материально-технического обеспечения хозяйств на основе разработки прогрессивных норм и нормативов, отвечающих требованиям пропорционального и сбалансированного развития АПК; оптимизация структур отраслей; 2. по бухгалтерскому учету — развитие типовых проектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) бухгалтеров для сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности, охватывающих все функции данной подсистемы; свод бухгалтерской отчетности для районного и областного уровней управления; создание базы учетных данных для всех уровней управления, которая будет использоваться для экономического анализа, планирования, оперативного управления и в научных исследованиях по проблемам аграрной экономики; 3. в растениеводстве — создание банка данных земельных ресурсов Беларуси с целью экономного использования земельных фондов, прогнозирования урожая, совершенствования селекционной и сортоиспытательной работы, реализации интенсивных технологий производства различных культур, решения задач оптимизации (ЗО) для распределения посевных площадей, выбора оптимальных сроков сева и уборки культур, составления графика работы сельскохозяйственных машин; 4. в животноводстве — создание банка данных в области селекции, ветеринарных препаратов, развитие АСУ зоотехнической и племенной работы, оптимизация структуры отраслей животноводства, кормопроизводства и кормоприготовления, создание АСУ ТП на крупных животноводческих комплексах и птицефабриках (управление микроклиматом, автоматизация процессов приготовления и раздачи кормов); 5. на перерабатывающих предприятиях — разработка интегрированных АСУ, охватывающих весь цикл функционирования предприятия (от руководства до управления производственными процессами). Наиболее перспективными для разработки являются следующие задачи: расчет сырьевых зон мясокомбинатов; формирование оптимальных почасовых графиков завоза скота и молока; оптимизация производственной программы; составление рациональных грузопотоков для перевозки продуктов переработки; автоматизация технологических процессов на молокозаводах (по производству цельномолочной продукции для детского питания и сухого обезжиренного молока), сахарных заводах (подачи, мойки и диффузии свеклы, очистки сока), дрожжевых заводах (стабилизации и оптимизации технологических режимов жизнедеятельности дрожжевых клеток), пищеконцентратных предприятиях (дозирования компонентов), солевыварочных предприятиях (очистки, выпарки рассола и сушки соли); 6. в сельском строительстве — совершенствование планирования строительных и монтажных работ и реконструкция производственных объектов, оптимизация размещения строительных мощностей, автоматизация управления строительством, разработка систем автоматического проектирования (САПР) на основе создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов. Внедрение АРМ позволит обеспечивать взаимодействие персонала с системой в режиме диалога; 7. в управлении транспортными перевозками — основной акцент сделан на автоматизацию рабочих мест специалистов (диспетчера, экономиста, бухгалтера, инженера, кадровика, кладовщика, начальника авторемонтной мастерской) автотранспортных предприятий. Внедрение АРМ в системе АСУ-транспорт является тем фундаментом, на котором можно создавать линейно-вычислительные системы (ЛВС) предприятий; 8. в области управления производством — совершенствование текущего контроля за ходом и качеством работ, выполнением производственных заданий, использованием материальных, финансовых и других ресурсов, развитие производственно-диспетчерской службы на единой сети связи с сетью передачи данных; 9. в материально-техническом обеспечении — дальнейшее снабжение действующих подсистем АСУ техникой, запасными частями, топливно-энергетическими ресурсами, комплектующим оборудованием, минеральными удобрениями и другими средствами химизации для работы в условиях оптовой торговли, оптимизация состава машинно-тракторного парка и распределения ресурсов; повышение оперативности управления материальными ресурсами за счет повышения уровня информированности служб сбыта и снабжения; оптимизация схем товаропродвижения и уровней запасов. Для реализации названных выше проблем АСУ АПК в первую очередь должны обеспечить решение задач повышения информативности и точности, организации сбора, обработки, хранения, документирования и передачи информации, а также предоставления пользователям возможности доступа к базе данных через терминальные устройства, АРМ и ПЭВМ (персональные электронно-вычислительные машины). Вместе с тем отсутствие единой разветвленной информационной инфраструктуры АПК оказывает существенное влияние на результативность, конкурентоспособность сельскохозяйственного производства и продовольственную безопасность республики. Поэтому ее создание является весьма актуальной задачей. Развитие информационных систем АПК областей предусматривается в направлении: строительства и развития областных информационных узлов; строительства и развития локальных вычислительных сетей областных комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию; создания территориальных сетей, объединяющих областные информационные узлы, районные управления по сельскому хозяйству и продовольствию и областные подведомственные организации; создания и ведения информационных ресурсов на электронных носителях: активного использования руководителями и специалистами АПК области возможностей системы; обучения руководителей и специалистов работе с системой; сервисного обслуживания и ремонта программно-аппаратных комплексов.

3. В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел Десятый международный форум «Высокие технологии ХХI века». В его работе приняли участие заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов, руководитель Департамента науки и промышленной политики Москвы Евгений Пантелеев, а также производственники, разработчики, ученые.

Открывая разговор о достижениях российских ученых последних лет, Сергей Иванов напомнил и о роли государства в стимулировании этого позитивного процесса. Диверсификация отечественной экономики, создание высокотехнологичных производств усилят нашу промышленность и ее позиции в мире, позволят улучшить качество жизни россиян.

В условиях мирового финансового кризиса роль науки и технологий только возрастает. У России нет иного выхода из сложившейся ситуации, как развивать наукоемкие производства, создавать конкурентные изделия в энергетике, биотехнологии, космической, авиационной и судостроительной сферах с опорой на активное внедрение нанотехнологий. Только так можно утверждать технологический паритет с мировыми державами, сохранять свои позиции.

Руководитель столичного Департамента науки и промышленной политики Евгений Пантелеев акцентировал внимание коллег на тех достижениях науки и техники, что достигнуты московскими создателями новых технологий. При этом, подчеркнул министр, все представленное на выставке открыто для всех хозяйствующих субъектов РФ.

Впрочем, и участники выставки, представляющие регионы России (более пятидесяти), также представили на юбилейной выставке впечатляющие проекты.

Было приятно у стендов разработчиков, производственников, исследователей старшего поколения заметить и молодых людей, правда, несколько встревоженных. Это студенты-старшекурсники и выпускники столичных вузов.

Юноши и девушки, с которыми удалось поговорить, с восхищением, удивлением и некоторой озабоченностью (за свои знания и навыки) говорили о тех современных производствах, куда им завтра предстоит прийти уже не на практику, а в качестве младших коллег, способных соответствовать требованиям специалистов ХХI века.

Изучение естественных дисциплин как фактор развития личности школьников (1958 - 1991 г.г.)

В условиях развития независимого украинского государства особое значение приобретает изучение отечественного педагогического опыта с целью использования лучших его достижений в практике современной школы. Конец XIX - начало XX вв. ознаменовался борьбой учителей естественных наук за усиление роли и значения естествознания как школьного предмета. Отстаивая необходимость преподавания природоведения во всех общеобразовательных учреждениях, педагоги подчеркивали особое значение этой дисциплины. Основатели частной школы в Швейцарии В. Фрейм и В. Цюбергер считали, что естествознание развивает наблюдательность, тренирует органы чувств, возбуждает любопытство, сообщает множество необходимых в практической деятельности сведений и благотворно влияет на развитие характера [4, 100]. Подтверждение этой мысли находим в трудах отечественных педагогов: Я. Чепиги, С. Русовой, Ю. Серого, А. Герда, К. Ушинского, И. Ющишина, М. Демкова, В. Половцова, М. Гаврищук, М. Соловьева. Отдельные аспекты этой проблемы исследовали современные исследователи: Л. Ищенко, Л. Резник, Г. Жарский. Р. Воробьева, А. Сиротенко. Л. Шаповал.

Цель статьи: осветить взгляды педагогов конца XIX - начала XX века на роль и значение естественных наук в развитии личности младших школьников.

В связи с тем, что в указанный период украинские земли находились в составе нескольких государств и на территории Украины функционировали школы с русским, польским, украинским языком преподавания, для освещения этого вопроса имеют значение взгляды как украинского, так и российских и польских педагогов.

Стройную систему преподавания естествознания, в основу которой было положено органическая связь учебных задач естествознания с его воспитательным значением, разработал основоположник русской методики преподавания природоведения О.Я. Герд. Излагая свои взгляды на школьное естествознание, А. Герд выдвигает положение по которым главная цель преподавания естественных наук состоит в том, чтобы путем усвоения знаний развивать в детях "живую уязвимость и любовь к природе, которые облагораживали их после выхода из школы". Он направляет внимание педагога не на методику в узком смысле, но и говорит о необходимости "приведения ученика к определенного мировоззрения соответствии с современным состоянием естественных наук". А. Герд рекомендует учителю пробудить в детях интерес к природе, прежде чем начинать изучение систематического курса природоведения. Поскольку интерес к природе возможен только при непосредственном соприкосновении детей с естественными предметами в их естественной обстановке, то отсюда вытекает необходимость проведения экскурсий. По мнению А. Герда, если ребенок проследит развитие нескольких хотя бы простейших растений * момента их прорастания и до самой их смерти, то уже одна эта работа даст ей больше пользы, чем знание отличительных признаков многих семей растений. Исходя из тех больших задач, которые стоят перед школьным естествознанием в деле формирования личности школьников, их мировоззрения, О.Я. Герд основательно разрабатывал вопросы руководства развитием мышления и речи учащихся в связи с преподаванием естествознания. Характерно, что А. Герд, не придерживался какого-то одного метода преподавания, а рекомендовал учителю пользоваться различными методами и приемами работы [3, 124].

Считал естественные науки наиболее пригодными для развития логического мышления детей К.Д. Ушинский. По его мнению, логика природы доступная и полезная для детей. Этим Ушинский предлагает развивать логическое мышление учащихся на конкретных фактах, взятых из окружающей природы. Кроме логического мышления, Ушинский большое значение в педагогическом процессе придавал развитию наблюдательности. Он писал, что "ничто не может быть таким важным в жизни, как умение видеть предмет со всех сторон и в среде тех отношений, в которые его поставлена." Ушинский ценил также естествознание как учебный предмет еще и потому, что здесь особенно легко и просто можно показать связь науки с жизнью [11, 134].

Автор программы по природоведению В. Половцов отмечал, что изучение природы, имеет большое влияние на нравственность учащихся. Он советовал ввести в средние школы такой курс естествознания, который бы направлял учеников "на путь искания истины и понимания правды, развивал бы любовь к красотам природы." Естествознание как учебный предмет должно дать учащимся: 1) понимание явлений внешнего мира, 2) понимание потребностей собственного организма, 3) развитие органов чувств, как важного фактора, что приводит психическое развитие; 4) развитие мышления; 5) расширение круга духовных потребностей и вместе с ним рост нравственности учащихся [9, 291].

Ярым сторонником естественных наук был И. Блюдухо, по мнению которого, естественные науки тренируют память, обогащают ум и, кроме того, имеют особое только им свойственное значение: с помощью этих наук у детей младшего возраста развиваются органы чувств (особенно зрение - это необходимое средство познания), и в то же время приобретаются навыки для наблюдения над всем окружающим. А это все очень важно в практической жизни. Одновременно с развитием внешних чувств ученик усвоит себе навык, который у него потом станет привычкой, - интересоваться всем окружающим, а главное - уметь сразу и правильно подмечать суть наблюдаемого предмета не только в области естественных наук, но и всякого предмета, который ему придется потом встретить в жизни. Отстаивая естествознание как предмет преподавания в сельской школе, И. Блюдухо заявляет о дидактическую удобство дидактических наук. Если по арифметике, истории учителю, чтобы обеспечить принцип наглядности преподавания, приходится прибегать к более или менее искусственных наглядных пособий (картин, карт), которые не всегда дают правильное и полное понятие о предмете, то на уроке естествознания можно показать сам предмет. И именно этим осуществляется одна из главнейших условий дидактики: сначала предмет, факт, а потом уже вывод, определение, описание, характеристика [11, 160].

На практический и вместе с тем воспитательный характер естествознания указывал Ю. Серый: "Нам кажется лучшим будет знакомить детей с той природой, которая окружает их. Надо научить ребенка главным образом наблюдению, разбудить в душе интерес и любовь к природе. Заинтересовать же можно ребенка всего тем, что она может увидеть воочию, в данном случае природой, ближе к ребенку в той местности [8, 3].

Большое значение естествознанию оказывал известный педагог М. Демков. Естествознание, по его убеждению, по своему значению стоит вторым после языку и арифметике. Задача элементарного курса для младших школьников состоит не в том, чтобы ученики усвоили по возможности больше названий и фактов, сколько в том, чтобы пробудить мысль о явления, представленные жизнью организма и его отношение с внешним миром [2, 255].

Очень близкими по своей сути к этим словам есть слова русского педагога А. Носкова, который считал, что задача курса естествознания состоит вовсе не в том, чтобы подать предложенный материал в строгом научной системе, а в том, чтобы привести в некоторый порядок знания учащихся о том, что они видят вокруг себя, заинтересовать их этими повседневными явлениями. Этот путь лучше разовьет наблюдательность и внимание к внешнему миру, умственную энергию и желание получать знания [5, 98]. Эти особенности естествознания подчеркивал также автор статьи, пожелавший остаться неизвестным, в журнале "Весник воспитания": "Естествознание способствует нормальному развитию учащихся, так как отвечает на естественную потребность ребенка иметь дело с реальными вещами, а не с абстракциями. Краткое пропедевтический курс первого класса учит детей правильно понимать хотя бы простейшие явления природы, а вместе с этим пробуждает интерес к познанию явлений "[3, 189].

На связи естествознания с жизнью отмечается в "Проекте украинской школы" Я. Чепиги. Этому украинскому педагогу принадлежат слова о благотворном влиянии естествознания на детей: "Изучение естествознания выведет ребенка из тесных школьных комнат на пространство садов, лугов, полей, на свежий и вольный воздух и свяжет детские интересы со своими. Посреди природы ребенок будет чувствовать себя центром ее , что она в настоящей жизни, а не посреди мертвых книг, что в этой жизни участвует. Движение вокруг тронет желание двигаться и творить, а готов и не дорогой материал так щедро разбросанный повсюду природой, сам просится в руки. Только пользуйся, наблюдай и учись "[10, 19].

Очень высокую оценку естествознанию как школьному предмету преподавания дал М. Рождественский, который считал, что всем школьным предметам, которые изучают в младших классах средней школы, именно естествознание дает детям больше возможностей для умственного развития, для развития творческих сил и самодеятельности, учит наблюдать, анализировать и делать выводы. Ученик, достигнет в средней школе определенного умственного и нравственного развития, который привык работать самостоятельно, которого школа научила мыслить, сумеет и впредь ориентироваться в жизни и стать хорошим специалистом [6, 187].