- •Программа практики наблюдения.

- •Индивидуальный план педагогической практики

- •Задание №1

- •Задание №2

- •Задание №3

- •Задание №4

- •Задание №5

- •Задание №6

- •Задание №7

- •Задание №8

- •Задание №9

- •7. Особенности учебной деятельности:

- •8. Потенциал личности учащегося:

- •Задание № 10

- •Анализ работы классного руководителя группы.

- •Анализ воспитательного мероприятия проведенного студентом – практикантом

- •Оценка актуальности темы и выбора формы воспитательного мероприятия:

- •Оценка содержания и методики проведения мероприятия, познавательная и эмоциональная направленность:

- •Отношение обучающихся к проводимому мероприятию:

- •Выводы и предложения:

- •Задание № 11

- •Задание №12

- •Задание №14

Задание №6

Наблюдение за организацией и проведением, а так же участие в целостном педагогическом процессе, как способе организации воспитательных отношений.

а) организаторы педагогического процесса;

б) основные этапы педагогического процесса;

в) основные структурные компоненты педагогического процесса;

г) основные инновационные направления развития педагогического процесса.

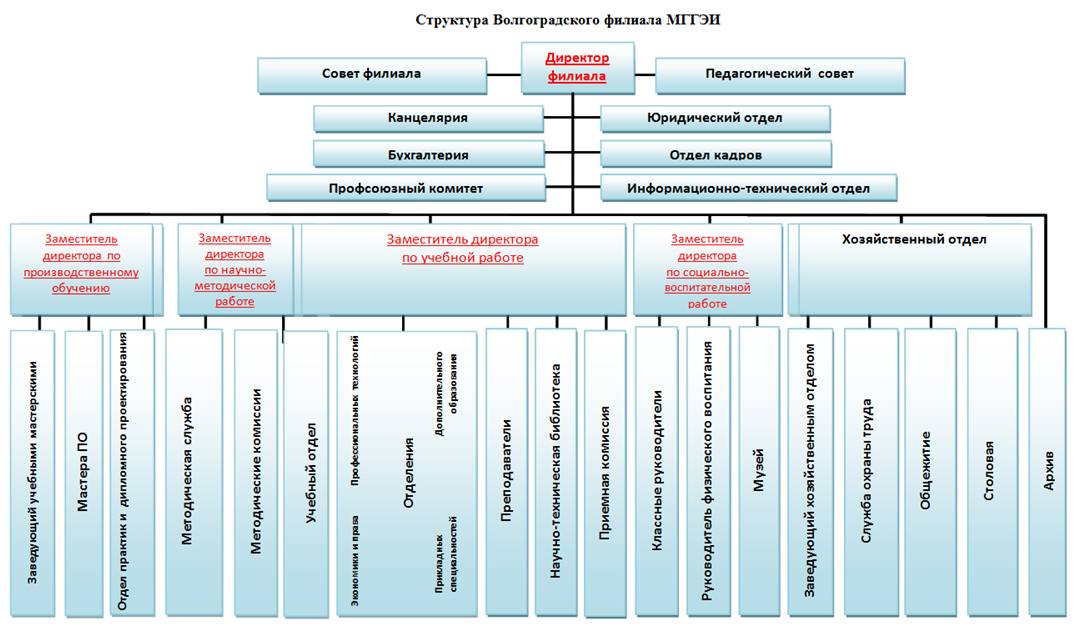

А)

Б) Главными этапами можно назвать подготовительный, основной, заключительный.

На подготовительном этапе решаются следующие важные задачи: целеполагание, диагностика условий, прогнозирование достижений, проектирование и планирование развития процесса.

Этап осуществления педагогического процесса (основной) можно рассматривать как относительно обособленную систему, включающую в себя важные взаимосвязанные элементы: постановка и разъяснение целей и задач предстоящей деятельности, взаимодействие педагогов и учеников; использование намеченных методов, средств и форм педагогического процесса; создание благоприятных условий; осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности школьников; обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами. Эффективность процесса зависит от того, насколько целесообразно эти элементы связаны между собой, не противоречат ли их направленность и практическая реализация общей цели и друг другу.

Завершается цикл педагогического процесса этапом анализа достигнутых результатов (заключительный). Почему важно еще раз внимательно проанализировать ход и результаты педагогического процесса после его завершения? Ответ очевиден - чтобы в будущем не повторить ошибок, неизбежно возникающих в любом, даже очень хорошо организованном, процессе, чтобы в следующем цикле учесть неэффективные моменты предыдущего. Анализируя - обучаемся. Растет тот педагог, который извлекает пользу из допущенных ошибок. Поэтому взыскательный анализ и самоанализ - верный путь к вершинам педагогического мастерства.

Особенно важно понять причины неполного соответствия хода и результатов процесса первоначальному замыслу, определить где, как и почему возникли ошибки. Практика подтверждает, что больше всего ошибок появляется тогда, когда педагог игнорирует диагностику и прогнозирование процесса и работает "впотьмах", "на ощупь", надеясь достичь положительного эффекта. Кроме разочарований, неудовлетворения, потери времени и интереса, такой процесс ученикам ничего дать не может.

В) Педагогический процесс неразрывно связан со всеми другими общественными процессами (экономическим, политическим, нравственным, культурным и др.). Его сущность, содержание и направленность зависят от состояния общества, реального взаимодействия производительных сил и производственных отношений.

Первым компонентом педагогического процесса являются его субъекты и объекты (педагог и ученик), образующие динамичную систему "педагог-ученик" при ведущей роли педагога.

Вторым компонентом педагогического процесса является его содержание. Содержание педагогического процесса тщательно отбирается, подвергается педагогическому анализу, обобщается, оценивается с позиций мировоззрения, приводится в соответствие с возрастными возможностями детей. В содержание педагогического процесса входят основы человеческого опыта в области общественных отношений, идеологии, производства, труда, науки, культуры.

Третьим структурным компонентом педагогического процесса является его организационно-управленческий комплекс, ядром которого являются формы и методы воспитания и обучения.

Четвертым компонентом педагогического процесса выступает педагогическая диагностика - установление с помощью специальных методик состояния его "здоровья" и жизнеспособности как в целом, так и отдельных его частей. К способам и методам диагностики относятся: проверка знаний, умений, навыков; результаты трудовой, общественной деятельности детей; их проявления в жизненных, особенно экстремальных ситуациях, фиксация нравственных выборов, поступков, поведения; плоды самостоятельной продуктивной работы.

Пятый компонент педагогического процесса - критерии эффективности педагогического процесса. В их состав входят оценки знаний, умений и навыков, экспертные оценки и характеристики привитых детям убеждений, черт характера, свойств личности.

Шестым структурным компонентом педагогического процесса является организация взаимодействия с общественной и природной средой. Общественная жизнь является важнейшим фактором воспитания. Педагогический процесс, обособляясь в специальную целенаправленную систему, не изолируется от жизни.

Г) В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда российских образовательных учреждений занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных систем начала ХХ века М.Монтессори, Р.Штайнера, С.Френе и т.д.

Т.к. речь идет о процессе освоения нового, то важно предоставлять структуру инновационного процесса, а вернее указать на «политструктурность» (множественность структур): /по материалам М.М. Поташника и В.С. Лазарева/

Деятельностная структура - представляет совокупность компонентов: мотивы - цель - задачи - содержание - формы - методы - результаты.

Субъективная структура - включает инновационную деятельность всех субъектов развития ОУ: директора, учителей, ученых, учащихся, родителей, коллектива. Субъектная структура учитывает функциональное и ролевое соотношение всех участников каждого из этапов инновационного процесса.

Уровневая структура - отражает взаимосвязанную инновационную деятельность на федеральном, региональном, районном и учрежденческом уровнях.

Содержательная структура - предполагает рождение, разработку и освоение новшеств в обучении, воспитании, организации УВП, в управлении и т.д.

Структура жизненного цикла - выражаетсяв следующих этапах: возникновение - быстрый рост - зрелость - освоение - диффузия (проникновение) - насыщение (освоенность многими) - длительность - исчерпаемость.

Структура генезиса инноваций - /очень близкая к предыдущей/: возникновение - разработка идеи - проектирование - внедрение - широкое использование.

Управленческая структура - предполагает взаимодействие управленческих действий: планирование - организация - руководство - контроль.

Вывод: В данном учебном заведении присутствуют основные компоненты педагогические процессы. А главное: организаторы, поэтапное осуществление педагогического процесса, четкая постановка задач предстоящей деятельности, создание благоприятных условий. Для осуществления педагогической деятельности. Также присутствуют инновационные технологии.