- •Содержание:

- •Введение.___________

- •? Контрольные вопросы и задания:

- •Так с чем же мы все-таки имеем дело? с патологической деформацией восприятия или естественной трансформацией реальности в духе нового времени?

- •Целью Консциентальной Безопасности является оправданная уверенность субъекта в адекватности восприятия им окружающей его реальности и самостоятельности в принимаемых им решениях.

- •Образование.

- •Традиции.

- •Массовая культура.

- •Воинская повинность.

- •Общественные объединения.

- •Все формы сценического творчества.

- •Мифотворчество.

- •Система перегрузки (перенасыщения) или депривации (обеднения) основного информационного канала.

- •Система сопровождения.

- •Подача в качестве вводного продукта, сопровождающего «основную» информацию.

- •Скрытый информационный пакет недекларируемого сопровождения.

- •Опосредованный контакт.

- •Организация фантома запрета.

- •Навигация точки зрения реципиента.

- •15. Террор сознания.__________

- •Библиография____________

? Контрольные вопросы и задания:

Что означает понятие «консциентальное» ?

Причина возникновения информационно-психологической борьбы ?

На что опирается внутренний конфликт в сознании ?

Условия выживания и доминирования человека ?

Определите основной постулат консциентальной безопасности

2.

Предмет внимания. _____ __

Цель учебного материала: изучения материала данной главы позволит получить современное представление о структуре сознания, общепринятой терминологии и истории ее возникновения. Дан обзор точек зрения ведущих специалистов. Предлагается к рассмотрению философский аспект феномена сознания.

Ключевые понятия: сознание, подсознание, разум, интеллект, память, терминология и основные понятия

Предметом пристального внимания данной работы, таким образом, становится Сознание. Как самостоятельный субъект, так и точка приложения интересов потенциального агрессора, который нарушает состояние его безопасности. Говоря языком официальной науки, определение понятия «сознание» включает в себя как предметно-органное функциональное содержание (анализируя функцию и свойства центральной нервной системы высокоразвитой биологической структуры и пользуясь арсеналом и методологией нейробиологических наук) так и философско-психологическое понимание полноты взаимоотношений субъекта со средой внешней и внутренней. То есть в первом случае мы рассматриваем сознание как функциональное свойство, непосредственно связанное с высокоразвитой нервной системой, а во втором – как феномен нематериальной природы, являющийся ключевым и обязательным для процесса самоопределения носителя «сознания» в материальном мире. Создания, способного подумать о себе «Я – есть».

Формирование точного определения процесс не простой и ответственный. Мы собираемся защищать структурную целостность сознания, своего и чужого. А все-таки, что это? Мы наблюдаем его работу, нас беспокоит его нарушение, нас страшит его отсутствие…

С ознание

– это не столько специфическое состояние

психики, сколько самостоятельная

структура системного восприятия,

постоянного процесса моделирования

представления окружающей действительности

и наблюдаемой реальности мира, в рамках

комплекса мыслительных процессов

конкретного индивидуума. Сознание

неразрывно связано с представлением

понятия «жизнь разума».

ознание

– это не столько специфическое состояние

психики, сколько самостоятельная

структура системного восприятия,

постоянного процесса моделирования

представления окружающей действительности

и наблюдаемой реальности мира, в рамках

комплекса мыслительных процессов

конкретного индивидуума. Сознание

неразрывно связано с представлением

понятия «жизнь разума».

Теперь еще раз, но уже другими словами. Повторение – мать учения, не так ли?.. Это нематериальная структура, располагающаяся функционально в центральной нервной системе (ЦНС), но не являющаяся ее продуктом. Функции сознания связаны с функциями этой системы. ЦНС без сознания существовать может, Сознание без ЦНС – не обнаруживается. ЦНС собирает все сигналы внутренней и внешней среды и предоставляет их сознанию. На основании этих данных сознание «лепит» и раскрашивает модель нашего мира. Каким оно себе его представляет. Таким образом, наш мозг – это всего лишь посредник сознания. Сознание «не знает» точно, но доверяет сигналам, полученным от центральной и периферической нервных систем. А мы, то есть наша личность, уже рассматриваем, приготовленную для нас сознанием картинку, пытаемся ее осмыслить и с сосредоточенным видом рассуждаем о правоте или неправоте нашего представления о реальности мира.

Границы сознания отдельного человека весьма условны и определяются в форме предположения и оценки наблюдателя, на основе полученного и используемого им жизненного опыта. Границ у сознания, как абстрактного предмета изучения, не существует. Расширение поля контакта сознания отдельной личности может быть ограничено только физическими способностями данного человека к восприятию и интерпретации получаемых сигналов среды. Интеллект – это мета-капитал сознания. Его развитие и усиление взаимно обогащает и усиливает сознание.

Сознание - это лишь отражение действительности в форме «субъективного образа объективного мира».

Оно существует ВНЕ времени и ВНЕ пространства.

Но всегда привязано «причинностью» к материальному субъекту. Прошу внимательно перечитать предыдущий абзац. Он важен. Наше сознание существует ВНЕ времени и пространства. Время, по сути, является продуктом сознания. Если попытаться вникнуть вглубь этого утверждения, то вам придется принять решение о правоте следующего суждения: «Нет прошлого и будущего. Есть только настоящее. Именно его мы можем осязать и осознавать. Все прошлое – это наши воспоминания. То есть, события, окрашенные личным к ним отношением и весьма неточно воспроизведенные с помощью устройства под названием «Память». Будущее же – это наши представления о возможном событии, искаженные нашими желаниями и стереотипами прогнозов на основании опыта». Мы стремимся к адекватности восприятия реальности, не так ли? Так для чего мы с таким энтузиазмом пытаемся втащить в сознание побитые ранним склерозом мемуары или жизнерадостные галлюцинации? Итак, если мы хотим понять термин и рассуждать о свойствах сознания, следует максимально приблизить его к реальности, то есть к мгновению бытия – здесь и сейчас.

«До сих пор среди психологов нет точного, единого понимания и даже определения сознания. Самое старое, возникшее в древние времена и просуществовавшее столетиями понимание сознания, отождествляет его со всеми психологическими особенностями человека, ставит, по сути дела, знак равенства между сознанием и психикой человека.

Д ревние

ученые считали, что все, что связано с

душой человека, все то, в чем она

проявляется, входит в содержание

сознания, поскольку психика и есть

сознание и никакой другой психики, кроме

как осознаваемой, не существует. Такое

понимание сознания как равнозначного

психике в целом не только сохранилось

до эпохи Возрождения, но и прочно

закрепилось в XVII в. примерно на 200 лет,

когда произошло четкое разделение

психики человека и психики животных. С

этих пор, благодаря трудам Р. Декарта и

некоторых других его современников, в

частности Дж. Локка, психология надолго

превратилась в науку о сознании.

Существование бессознательного в

психике хотя и признается, но основные

научные исследования психики все же

касаются только сознания, его строения

и функционирования. В настоящее время

эта точка зрения открыто большинством

психологов не защищается, но в скрытом

виде продолжает существовать, оказывая

определенное влияние на выбор предмета

исследования и методы изучения психики.

Отчетливым образом она просматривается,

например, в современной когнитивной

психологии».

ревние

ученые считали, что все, что связано с

душой человека, все то, в чем она

проявляется, входит в содержание

сознания, поскольку психика и есть

сознание и никакой другой психики, кроме

как осознаваемой, не существует. Такое

понимание сознания как равнозначного

психике в целом не только сохранилось

до эпохи Возрождения, но и прочно

закрепилось в XVII в. примерно на 200 лет,

когда произошло четкое разделение

психики человека и психики животных. С

этих пор, благодаря трудам Р. Декарта и

некоторых других его современников, в

частности Дж. Локка, психология надолго

превратилась в науку о сознании.

Существование бессознательного в

психике хотя и признается, но основные

научные исследования психики все же

касаются только сознания, его строения

и функционирования. В настоящее время

эта точка зрения открыто большинством

психологов не защищается, но в скрытом

виде продолжает существовать, оказывая

определенное влияние на выбор предмета

исследования и методы изучения психики.

Отчетливым образом она просматривается,

например, в современной когнитивной

психологии».

Сознание можно рассматривать как саморазвивающуюся смысловую модель окружающего мира, закрепленную символами и понятиями в конкретном мыслительном аппарате. Любой внешний или внутренний сигнал, полученный центральной нервной системой, оценивается понятийным аппаратом сознания, ему присваивается известный или создается новый необходимый статус и символ и только после этого он может занять свое место в структуре «опыта».

Одновременно может происходить и процесс «безсимвольного» восприятия. Бесструктурное, неопределенное, но раздражающее сигнальные системы событие в форме недифференцированного сигнала может быть зафиксировано на уровне «подсознания» и влиять в последующем на поведение человека. В форме проявления безсимвольного и неконкретного, но весьма мощного эмоционального «эха» феномена «интуиции».

Если придерживаться популярного представления о человеке как о примере высокоорганизованной биологической машины, то очень сложно будет понять и оценить риск несанкционированной манипуляции со столь нематериальной его составляющей, как сознание. Спекуляции на эту темы бесконечны и пестры. Тем не менее, о фактическом существовании сознания и его элементов (разума, памяти, интуиции, эмоциях и т.д.) никто не сомневается. То, что сознание не есть вторичная функция, некоего органа – факт очевидный и не требующий массивных доказательств.

Разделение на

сознание

и подсознание,

на мой взгляд,

весьма условно и объясняется лишь

представлением наблюдателя о мере

проявления в данный момент «видимого»

и «невидимого» для него. То, что

определяется некоторыми исследователями

как «подсознание»,

представляется совокупностью

«непроявленных» свойств единого

субстрата сознания.

Невостребованных в форме известных

символов и понятий, но сущих. Без

характеристик, без качественной или

количественной оценки. Прото-детали,

из которых, может быть мгновенно создана

любая схема, родившаяся от импульса

желания,

управляемая целью

и подчиненная воле.

Разделение на

сознание

и подсознание,

на мой взгляд,

весьма условно и объясняется лишь

представлением наблюдателя о мере

проявления в данный момент «видимого»

и «невидимого» для него. То, что

определяется некоторыми исследователями

как «подсознание»,

представляется совокупностью

«непроявленных» свойств единого

субстрата сознания.

Невостребованных в форме известных

символов и понятий, но сущих. Без

характеристик, без качественной или

количественной оценки. Прото-детали,

из которых, может быть мгновенно создана

любая схема, родившаяся от импульса

желания,

управляемая целью

и подчиненная воле.

А теперь следует рассмотреть хотя бы некоторые точки зрения специалистов в данной области, чтобы получить более полное представление о страстях кипящих только лишь вокруг определения предмета и возможных способов его изучения.

По Д.Чалмерсу (Chalmers D.J. Facing up to the problem of consciousness) «сознание» - двусмысленный термин, относящийся к множеству различных феноменов. Каждый из этих феноменов необходимо объяснять. Однако некоторые из них легче поддаются объяснению, чем другие. К легким задачам проблемы сознания Д.Чалмерс относит те, которые поддаются решению стандартными методами когнитивной науки, посредством которых феномен объясняется в понятиях когнитивной логики («вычислений») или нейронных механизмов. Трудные задачи не поддаются решению этими методами. Согласно Д.Чалмерсу, для объяснения сознания необходим новый подход. Обычные объяснительные методы когнитивной науки и нейронауки недостаточны.

Против подхода Д.Чалмерса к решению задачи объяснения феномена сознания выступили многие специалисты утверждающие, что «нейронная парадигма – иллюзия», что «некоторые легкие проблемы сознания не могут быть решены, пока не решены трудные» (D. Hodgson,1995, E.J. Lowe,1995) Используя систему логически связанных утверждений S. Horst доказывает, что «если трудная проблема сознания не может быть решена физикалистски, то и эволюционно она не решается». Вот так… не можем решить мы – значит проблема вообще не решаемая! Где-то я уже такое слышал… «Что вы тут на за дурь несете!!! Как это «камни могут падать с неба»?!!!...» (Исторически зафиксированная реакция на доклад о природе метеоритов очень неглупых мужей своего времени на заседании Французской Академии Наук)

T.W.Clark критикует взгляд на сознание как на нечто, сопровождающее или продуцируемое состояниями нейронов, нечто выходящее за пределы функционирования когнитивных процессов, реализуемых в мозге. Такая точка зрения создает, по мнению автора, «ситуацию «объяснительной дыры» между функцией и феноменологией, которая не может быть преодолена функциональной теорией психики». Автор рассматривает гипотезу об идентичности субъективного переживания определенной информации, порождаемой контрольно-поведенческой функцией. Эта гипотеза объясняет, как считает T.W.Clark, «изоморфизм между структурой переживания и нейронной организацией, обеспечивая естественное объяснение сознания как относительных свойств информационных состояний, а не отдельная онтология феноменальных сущностей».

M. Velmans (1996) идет путем объединения результатов, полученных в исследованиях по проблеме сознания, под общим понятием «наука сознания» (The Science of Consciousness), определяя место и тезаурус понятий, объясняющих феноменологию субъекта. По его мнению, почти все теории, рассматривающие отношения «сознание – мозг», основываются на том, что существуют нейробиологические механизмы и средства регистрирующие, доставляющие и определяющие данный сознаваемый опыт. Которые, принципиально, могут быть обнаружены экспериментальным путем.

Так, «интеракционистский дуализм» допускает два способа причинного взаимодействия сознания с мозгом; эпифеноменализм полагает, что состояния мозга вызывают осознаваемый опыт, но не наоборот; эмерджентный интеракционизм полагает, что сознание появляется из мозговой активности и затем превосходит ту активность, из которой она произошла.

Предлагаемая М. Велмансом отражательная модель (reflexive model), предполагает что ощущение, переживание и т.д. локализуется не в головном мозге, а в точке воздействия (палец или другой участок тела в случае укола булавкой) посредством механизма, названного М. Велмансом «перцептуальной проекцией» («perceptual projection»).

«Отражательная модель» позволяет определить, как сознание относится к мозгу и к физическому миру, не обращаясь к дуализму и не скатываясь в редукционизм. Сознание (experiences) возникает из отраженного взаимодействия инициирующего стимула с перцептуальным процессом.

«Это взаимодействие результируется в сознаваемом феноменальном мире, который включает то, о чем мы обычно думаем как о «физическом мире». Это то, что мы обычно принимаем, как физический мир, часть того, что мы сознательно испытываем. Если это так, то не может быть, несоединимого «мостом», раздельного содержания сознания от воспринимаемого (experienced) физического феномена».

Сознание может приобретать некоторые транзиторные или постоянные формы, отличные от закрепленного комплекса. Построенного на базе опыта, знаний и реагирования. Речь идет о «сумеречном» состоянии сознания, трансе различных форм и природы, сне, просоночном состоянии, экстатических состояниях, психотических реакциях. Подобные формы сознания вызываются как заранее подготовленными методиками и психо-технологиями, так и заболеваниями, травмами различного генеза, приемом психо- и нейроактивных препаратов, воздействием различных физических факторов (магнитное поле, звуковые волны определенных частот, радиация и т.п.). В части случаев мы имеем дело с первичностью физического субстрата (ЦНС) на который оказано внешнее физическое воздействие. В других случаях мы можем наблюдать подобные нарушения сознания и вторичные соматические реакции как эффект, вызванный воздействием на сознание психологическими (т.е. нематериальными) «инструментами». Требует осмысления доказанный в эксперименте факт, что при воздействии на сознание физическими или психическими раздражителями регистрируемые изменения в сознании и их нейрогормональное «эхо» имеют устрашающе подобную форму и содержание. То есть организм не различает по качеству или источнику боль физическую или душевную. Он чувствует и страдает одинаково. Вдумайтесь, пожалуйста – сломанные руки или сломанные «крылья», обожженная кипятком нога или обожженная обидой душа, ласковое слово имеет свойство ласкового прикосновения… полагаю аналогии достаточно понятные.

Интерес к сознанию резко возрос в последнее время из-за существенного прогресса в развитии нейронаук. Мозаика, неполной пока еще, картины складывается из исследуемых процессов зрительного восприятия, эмоций, памяти. Попытка создать модель искусственного интеллекта создает предпосылки к пониманию основ организации сознания именно вследствие своей неуспешности. Несмотря на обилие работ в этом направлении, как заключает Д. Чалмерс, «сознание упорно сопротивляется научным попыткам решения», а «некоторые исследователи приходят к выводу, что проблема не имеет решения» (D. Chalmers, 1995).

В последнее время, на волне увлечения

человечеством возможностями,

предоставляемыми компьютерами, все

чаще звучат одобрительные речи в пользу

расширения и сближения контакта

аппаратной части компьютера и нервной

системы человека.

последнее время, на волне увлечения

человечеством возможностями,

предоставляемыми компьютерами, все

чаще звучат одобрительные речи в пользу

расширения и сближения контакта

аппаратной части компьютера и нервной

системы человека.

Действительно, учитывая развитие в этой области технологий можно сказать, что привычный компьютерный интерфейс доживает последние дни. Мысль идеологов и апологетов компьютеризации не стоит на месте. Миниатюризация и мощность компьютерного ядра с каждым годом увеличивается на порядки. Пока экспериментально, в условиях лаборатории, происходит сращение биологической и инструментальной составляющей потенциального кибернетического организма. Уже есть примеры механизмов управляемых нейронами подопытных животных.

Что можно сказать о сознании, в контексте подобного пути развития? Пытаясь представить возможный симбиоз, могу предположить, что предметом интересов будущих исследователей сознания может стать некий метаморф с признаками интеллекта комбинаторного характера, отчасти машинного, отчасти гуманоидного…

У же

возникает необходимость создания Этики

«не-человеческого», толерантной к

обществу и изменения отношения общества

к возможной новой форме «жизни». Беру

в кавычки не потому, что отказываю такому

существу в праве на существование, но

скорее в надежде на возникновение в

будущем иного термина, более полно

отражающего сущность бытия новой формы.

же

возникает необходимость создания Этики

«не-человеческого», толерантной к

обществу и изменения отношения общества

к возможной новой форме «жизни». Беру

в кавычки не потому, что отказываю такому

существу в праве на существование, но

скорее в надежде на возникновение в

будущем иного термина, более полно

отражающего сущность бытия новой формы.

Вполне обыденно через некоторое время может прозвучать заключение вызванного на дом сервисного техника, по поводу неработающего пылесоса:

«…А он на вас обиделся…» Абсурд? Увидим…

Итак, получив представление о предмете, необходимость защиты которого мы собираемся рассмотреть и осмыслить, предлагаю перейти к следующему разделу с вопросом: «А существует ли вообще потребность в защите? В чем суть проблемы?..»

Резюме: Самостоятельная работа над образованием термина «сознание» дает не только представление обо всем многообразии проявлений живой природы, но и создает предпосылки возникновения внутренней дисциплины и структуры мышления. Обзор мнений ведущих специалистов в этой области позволяет читателю заглянуть за горизонт сегодняшних знаний. Текст главы, безусловно, сложен и насыщен как терминологией, так и концентрированным интеллектуальным содержанием. Но усвоение материала позволит понять основные идеи и тезы, на которых построена вся работа. Рекомендовано к неоднократному прочтению и осмыслению. В конце главы возникает вопрос о сближении биологической и инструментальной (компьютерной) составляющих. Рассматривается гипотеза возникновения комбинаторного интеллекта.

? Контрольные вопросы и задания:

Термин «Сознание» описывает свойство, предмет, структуру или феномен ?

Дайте свое определение «Сознания»

Опишите отношения центральной нервной системы и «сознания»

Перечислите основные современные модели и теории сознания.

Из чего формируется сознание ?

Что влияет на возникновение транзиторных форм сознания ?

3.

Общая проблематика.________

Цель учебного материала: показать исторический экскурс представлений о понимании препятствий человеческого познания и источников человеческих ошибок. Рассматривается сферическая модель возникновения событий. Показать возможность оценки современного информационного пространства и степени его влияния на поведение и сознание человека. Объяснить необходимость акцента на адекватном восприятии реальности. Расширить представление о возможностях и последствиях и масштабах применения психолого-информационных структур.

Ключевые понятия: восприятие действительности, реальность, информация, искажение картины мира, направленное воздействие на сознание

Во все времена были люди, которых интересовал феномен человеческого сознания и его обозримые характеристики. Ученые стремились понять степень его совершенства и полный функционал. Подобные знания не только обогащали фундаментальные представления о человеческой природе, но и предоставляли возможность обширной манипуляции сознанием, как отдельного индивидуума, так и общества в целом. Всем хотелось устойчивой и эффективной власти.

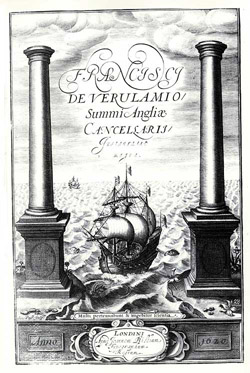

Подход исследователей был не только теоретическим и умозрительным, но и эмпирическим. Выводы были неутешительными – мы живем в мире иллюзий, частично созданных собственным разумом, частью предложенных посторонними источниками. Н.Макиавелли, Ф.Бэкон, Ф.Ницше, У.Липпман, В.Парето, Т.Адорно и другие мыслители проделали, в результате, значительную работу и системно оценивали искажение восприятие действительности.

Фрэнсис Бэкон («Novum Organum» («Новый Органон»), 1620 год) разделил источники человеческих ошибок, стоящих на пути познания, на четыре группы, которые он назвал «призраками» («идолами»).

«Призраки рода» проистекают из самой человеческой природы, они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека. «Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном виде».

«Призраки пещеры» — это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретённые. «Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы».

Призраки площади (рынка)» — следствие общественной природы человека, — общения и использования в общении языка. «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум».

«Призраки театра» — это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. «При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности».

Современный

мир и человеческое общество в процессе

собственной постоянной трансформации

предъявляют каждому своему члену все

новые критерии успешности, комфортности,

востребованности, адаптабельности.

Для обеспечения и совершенствования

эффективной координации все более

усложняющихся систем управления и

обеспечения жизнедеятельности постоянно

предлагаются рациональные решения в

форме новых технологий, методик, обучающих

программ и комплексов.

Современный

мир и человеческое общество в процессе

собственной постоянной трансформации

предъявляют каждому своему члену все

новые критерии успешности, комфортности,

востребованности, адаптабельности.

Для обеспечения и совершенствования

эффективной координации все более

усложняющихся систем управления и

обеспечения жизнедеятельности постоянно

предлагаются рациональные решения в

форме новых технологий, методик, обучающих

программ и комплексов.

Эпоха начала требовать от человека новые необходимые критерии личности, и, в первую очередь, определенные, специализированные, качества его мыслительно-понятийного аппарата, со всеми его свойствами.

Для тех, кто стремится занять управляющие позиции, продвинуться в обществе, безусловно, необходима еще более насыщенная, чем прежде, подготовка в форме усвоения новых знаний и навыков, опережающих общий формальный уровень. Неизбежно возникает необходимость активных взаимоотношений с актуальным информационным потоком. Но требуется грамотный подход и уверенный навык управление этим потоком.

Возможности доступа к информации сегодня ошеломляют. Но количество полученной информации совершенно не обязательно должно перейти в качество приобретенных знаний. Оно может вызвать шоковое торможение сознание, вплоть до отказа от контакта с реальностью. Оцените следующую метафору: «Информация как текущая вода. Если это скромный ручей – из него можно напиться. В полноводной реке можно поймать рыбу. Но попробуйте прикоснуться к воде, вырывающейся из створа плотины гидроэлектростанции… мощь сконцентрированного потока режет бетон как бумагу…»

Люди, осознавшие

реальное положение вещей, отдают себе

отчет в том, что основная сила и слабость

личности в рамках общества сегодня –

это собственное адекватное отношение

к информации. Поступающей к тебе и

исходящей от тебя. В выигрыше всегда

остаются визионеры и люди с тренированной

способностью к восприятию сигналов и

их анализу. Рабочими становятся уже не

линеарная логика, не дефиниция на «плохое

и хорошее мнение», но ввод понятий

«сферическое расширение информации»,

«иное» мнение, без качественно-эмоциональной

личностной оценки. Постоянно расширяющийся

масштаб восприятия и готовность к

поглощению и осмыслению знаний. Отторжение

понятия «невозможности» с сохранением

критики «адекватности». Иначе говоря,

нужна хладнокровная последовательная

методичная работа с доступным физическим

максимумом поглощаемой информации.

Люди, осознавшие

реальное положение вещей, отдают себе

отчет в том, что основная сила и слабость

личности в рамках общества сегодня –

это собственное адекватное отношение

к информации. Поступающей к тебе и

исходящей от тебя. В выигрыше всегда

остаются визионеры и люди с тренированной

способностью к восприятию сигналов и

их анализу. Рабочими становятся уже не

линеарная логика, не дефиниция на «плохое

и хорошее мнение», но ввод понятий

«сферическое расширение информации»,

«иное» мнение, без качественно-эмоциональной

личностной оценки. Постоянно расширяющийся

масштаб восприятия и готовность к

поглощению и осмыслению знаний. Отторжение

понятия «невозможности» с сохранением

критики «адекватности». Иначе говоря,

нужна хладнокровная последовательная

методичная работа с доступным физическим

максимумом поглощаемой информации.

Углубляясь в абстрактные теории и обобщающие концепции, мы забываем, что самые активные процессы распада и синтеза информации происходят в пограничных областях контакта сигнальных областей аналитического аппарата сознания со средой. И именно там, достаточно минимального воздействия извне, чтобы запустить процесс ложного восприятия.

Очень трудно стало устанавливать и поддерживать реальное представление о действительности. Все информационное пространство заполнено более или менее ловкими, агрессивными или нудными манипуляторами, производящими без устали и постоянно высоконаучные и обоснованные или абсолютно психопатические потоки знаний, фактов, вымыслов, мифов и т.д. Разделить их на «зерна и плевела» неподготовленному человеку представляется непосильной задачей. Продуктивное соперничество научных школ превратилась в грязную возню у кормушки ангажированных «отраслевых» представителей. Способных за жирный гонорар доказать, что «черное» это «белое», и со всем энтузиазмом уничтожать оппонентов, разрушая авторитет науки, построенный на плечах действительных и, заслуженно почитаемых, гигантов научной мысли.

Политики всех мастей без отдыха стараются навербовать как можно большие армии адептов своих систем законодательного оболванивания. Проповедники различных конфессий, культов и сект торопятся урвать свой кусок пирога. Рынок внедряет все более агрессивные рекламные технологии, беспардонно и безжалостно эксплуатирующие базовые понятия природы человеческой психики. Не размышляя или зная, но пренебрегая последствиями, ломает этику, приоритеты, цели, подстраивая под собственный интерес поведение и поступки человека. Под давлением аморфной бездумной массы общества потребителей падают ценности и величины, выстраиваемые веками: межличностные отношения, гуманитаризм, сциентизм. Рассуждения по телевидению об экзистенциальных проблемах в формате кухонного разговора заменяют реальное богатство идей и потенций науки, творчества, философии. Недавнее социологическое исследование СПбГУ показало, что "язык из средства выразительного раскрытия своего мира превращается в набор указательных местоимений".

Что это? Смена научных парадигм, вызванная изменениями в социально- экономическом устройстве общества или научная мысль все-таки развивается по своим законам, независимо от догм диалектического и исторического материализма, либо других философских интерпретаций науки?

Но и это только полбеды. Сама по себе информация часто бывает лишь маскирующей оболочкой, скрывая в своей структуре намного более серьезный инструмент воздействия на сознание получателя. Совершенно необязательно ожидать некоего мгновенного эффекта (хотя возможны и такие варианты), в форме изменения поведения или мировоззрения. «Критическая масса» информационной закладки может накапливаться достаточно длительно, несвязанными между собой, на первый взгляд, частями. И активирована она будет только тогда, когда это окажется необходимым ее «инженеру-конструктору».

Такой тип воздействия на сознание поражает человека первично не на органном, очевидном для неискушенного наблюдателя, уровне. Он не оставляет видимых ранений, кровотечения или отказа органов. Однако на уровне сознания, памяти, потребностей, приоритетов, эмоций, самоидентификации, поведения и рефлексии к окружающей среде и обществу агрессивный информационный агент производит дезориентацию, панику, апатию, хаос. Что в итоге? – необратимое разрушение личности.

Воздействию подвергаются как индивидуальные свойства и способности – аналитика пережитого опыта, память, цели, потребности, пороги возбуждения и противостояния стрессу, творчество и стремление к внутренней гармонии, так и социальные параметры: способы и формы осознания личности в обществе, семейные ценности, этика, сопереживание, культура, традиции, духовные ценности, пассионарность. Из общества прицельно выбиваются одно за другим продуктивные поколения.

Возможно, и это доказали зафиксированные исторические события, достаточно тонкое и точное программирование возникновения, размножения и культивирования определенных свойств социума. Фактически можно создать (и создаются) общества с заранее определенными параметрами, которые обуславливают неспособность противостоять потенциальному агрессору. Примеров тому масса уже в современной истории. Достаточно чуть более внимательно проанализировать события и предпосылки к ним приведшие. Необходимая исследователю информация лежит в открытом доступе и требуется только продуманная постановка цели и четко сформулированные вопросы. Позволю себе только один из них: «Отчего падают Гиганты?»…

Масштаб воздействия и последствия потрясают. Если не скромничать с определениями, то следует признать, что в отдельных случаях мы имеем дело с геноцидом по интеллектуальному признаку.

Такого рода атаки на сознание могут превратить как отдельного человека, так и целый народ из мыслителя, гуманиста, государственника и неутомимого энтузиаста в угрюмого мизантропа с воспаленным разумом и тлеющими руинами вместо интеллекта.

Удар, нанесенный по сознанию обывателей за несколько генераций ДО запланированного события, может вылиться в резкое падение рождаемости, социальную апатию, распад этики и творчества, утрату понятий национального самосознания и патриотизма. В результате, пораженное общество распадается до аморфной социологической протоплазмы, некоей питательной среды, пригодной для выращивания своего проекта, своей культуры или общества, или просто «кормовой культуры» для более продвинутых хозяев.

Эмоционально перегруженное Общество видит следствия и последствия, но никогда не признает действительные причины и свою роль в их возникновении. Критика и самокритика заглушена специально подобранной аргументацией. Объективная аналитика уходит на второй план и становится малоавторитетной для большинства. Ментальная эвтаназия общества становится более предпочтительной, чем мучительная ломка парадигм, шаблонов и догм. Энергия, предназначенная сознанию, охотно отдается для реализации простого, пустого, но мгновенно доставляемого набора удовольствий. Примитивному, как мычание, но заполняющему разум сладким липким сиропом убаюкивающего воркования профессиональных говорунов.

Как уже упоминалось ранее, в армиях, продвинутых в военном отношении стран, уже давно существуют подразделения, целиком и полностью занимающиеся ведением планомерной консциентальной агрессии в отношении к противнику.

Далее я приведу вам отрывок из реально существующего руководства по тактике ведения информационно-психологического воздействия на военнослужащих армии противника и население противостоящих в конфликте сторон.

«…Информационно-Психологическое Воздействие осуществляется:

1) на индивидуальную психику личности (через интеллектуальную сферу — посредством пропаганды, дезинформации, логической аргументации, метода убеждения;

на эмоционально-чувственную сферу — методы и средства подавления, запугивания, внушения, формирования негативных эмоций и психических состояний), а также через уровни — сознания и подсознания (бессознательного);

2) на общественное сознание (на теоретико-идеологическом уровне — борьба научных концепций, мировоззрений, социальных программ и идеалов, систем духовных, культурных ценностей;

на обыденно-психологическом уровне — борьба за массовые настроения и предпочтения)…»

Достаточно оценить широту фронта применения, чтобы оценить возможные последствия… и это уже не теоретические рассуждения или футуристические триллеры, это реальность сегодняшнего дня.

Я не призываю всех стать подозрительными по отношению к каждому шороху и во всем видеть чужой злой умысел или заговор. Давайте научимся понимать истинную суть некоторых действий, имеющих отношение к нашему сознанию. Достаточно быть готовым встретить проблему спокойно, с эффективными решениями, разработанными до события. Чтобы не метаться потом по горящему хутору со стаканчиком воды.

«Если чему-то можно научиться на основании нашего исследования убеждения, так это тому, что мы можем ошибаться и нас можно ввести в заблуждение. Мы видели, как информацию о нашем мире выборочно редактируют организации, занимающиеся новостями и развлечениями, или как она контролируется опытными политическими консультантами. Возникающая в результате картина мира, хотя она может быть ошибочной, служит в качестве руководства для мышления и действий. Мы также видели, что пропагандист может играть на эмоциях и извлекать выгоду из процессов принятия решений, приводя в действие простую эвристику. Все это ведет к единственному выводу: людям свойственно ошибаться. Давайте вспоминать об этом всякий раз, когда мы принимаем решения — особенно такие, которые причиняют ущерб другим». (Anthony R. Pratkanis and Elliot Aronson)

В попытке раскрыть содержание основной проблематики мы приходим к необходимости разобраться в механизме искажения картины мира. Итак, что же такое …

Резюме: Исторический экскурс дает представление о логике развития понимания препятствий человеческого познания. Дается оценка не линейной, а сферической модели возникновения событий и их влиянию на окружающую среду. Дается оценка современному информационному пространству и степени его влияния на поведение человека. Дается представление об определенном типе воздействия на сознание и прослеживаются основные «мишени». Объясняются не только следствия индивидуального изменения, но и глобальных трансформаций в рамках общества.

? Контрольные вопросы и задания:

«Призраки» Френсиса Бэкона ?

Объясните принцип «сферической» логики

Следствия поражения сознания информационным агентом ?

Опишите характер поражения общественного сознания

Какие именно индивидуальные свойства и способности подвергаются воздействию?

4.

Деформация восприятия реальности.

Цель учебного материала: показать картину сознания, подвергнутого деформации восприятия реальности. Описание процесса захвата внимания, сознания, процесса принятия решений. Рассмотрение гипотезы объемного восприятия наблюдаемого мира. Определение границы осознаваемой погрешности. Обсуждение понятия «реальность». Знакомство с феноменом «нейропластичность». Оценка позиции наблюдателя в анализе текущих событий.

Ключевые понятия: реальность, восприятие, нейропластичность, шаблоны реагирования, абстрагирование, объемная модель

«Невозможно сохранить стабильность системы от изменений, входя в нее наблюдателем в качестве неделимой части» (трактовка «принципа неопределенности» Вернера Гейзенберга).

Ф ормальные

правила мышления и реальное видение

объекта - два параллельных пути осознания

реальности. Комбинация предельных

абстракций и фрагментов реальных

суждений о видении объекта. Достаточно

внести косвенное искажение в форме

сомнения о реальности происходящего и

предложить более комфортную трактовку

и деформации начинают нарастать

лавинообразно. Возникает феномен «ложных

воспоминаний». Сила их «правдоподобности»

для конкретного сознания такова, что

человек, безусловно, воспринимает их

как состоявшийся факт из своего прошлого.

В высшем социальном проявлении это

заканчивается мистификацией и

переписыванием собственной истории.

ормальные

правила мышления и реальное видение

объекта - два параллельных пути осознания

реальности. Комбинация предельных

абстракций и фрагментов реальных

суждений о видении объекта. Достаточно

внести косвенное искажение в форме

сомнения о реальности происходящего и

предложить более комфортную трактовку

и деформации начинают нарастать

лавинообразно. Возникает феномен «ложных

воспоминаний». Сила их «правдоподобности»

для конкретного сознания такова, что

человек, безусловно, воспринимает их

как состоявшийся факт из своего прошлого.

В высшем социальном проявлении это

заканчивается мистификацией и

переписыванием собственной истории.

Хотите элементарный пример? Пожалуйста…

«Мнений может быть много, но Истина всегда одна !...» Вы тоже готовы принять этот пафосный лозунг? Ну-ну … А как вам тогда такое рассуждение: «… два плюс два равняется четырем. Следовательно, четыре равняется двум плюс два. Это – истина! А как быть с результатом суммы три плюс один?.. Еще одна истина?..»

Отрежиссированная медийная «ярмарка тщеславия» замещает собой самостоятельный продуктивный процесс сознания, одновременно уничтожая и личность и фундамент, на котором она формируется. Отторжение от информационной «пуповины» вызывает абстинентно - подобную панику. Человек внезапно осознает ретроспективу и образовавшуюся в нем пустоту. В аварийном режиме, судорожно, пытается возместить дефицит путем наполнения сознания любыми предложенными абстракциями, шаблонами и суррогатами…

Регистрируемые

психотические реакции при резком и

внезапном ограничении доступа к Сети,

содержат в себе агрессивно-суицидальную

форму поведения. Вот вам и идеальная

среда для возникновения толпы-деструктора,

сметающей все на своем пути. Без логики,

без жалости, без смысла. Самое грустное,

что и без раскаяния. Человека внезапно

лишают рассудка…

Регистрируемые

психотические реакции при резком и

внезапном ограничении доступа к Сети,

содержат в себе агрессивно-суицидальную

форму поведения. Вот вам и идеальная

среда для возникновения толпы-деструктора,

сметающей все на своем пути. Без логики,

без жалости, без смысла. Самое грустное,

что и без раскаяния. Человека внезапно

лишают рассудка…

…Наблюдаемый процесс можно описать следующим образом: «Полноценная и самодостаточная личность превращается в эрзац-субъект, демонстрирующий готовность поглотить эрзац-личность, предоставляемую инсталлирующей системой». Происходит, своего рода, «психологическое рейдерство», интервенция в сознание реципиента запрограммированного заранее информационного шаблона. С последующим выбиванием лидирующих поведенческих приоритетов и подавлением всей действующей системы ценностей субъекта. Человек превращается в марионетку, наполненную иррациональным страхом и надеждой на доброго хозяина.

Меняется

содержание и наполнение идентичности.

Человек способен отказаться от самого

себя. Обращение к собственному опыту

становится малозначимым для рефлексии.

Постоянно наращиваемый поток фактов и

клипов меняет статус авторитета

собственной аналитики. Персональный

опыт человека определяется уже не

продуктом его личной практической

деятельности, а скорее слепой верой в

правдивость и достоверность информационного

потока, поддерживаемого сильной

эмоциональной связью.

Меняется

содержание и наполнение идентичности.

Человек способен отказаться от самого

себя. Обращение к собственному опыту

становится малозначимым для рефлексии.

Постоянно наращиваемый поток фактов и

клипов меняет статус авторитета

собственной аналитики. Персональный

опыт человека определяется уже не

продуктом его личной практической

деятельности, а скорее слепой верой в

правдивость и достоверность информационного

потока, поддерживаемого сильной

эмоциональной связью.

Восприятие реальности всегда имеет признаки «дуальности», опираясь на два самостоятельных, но одновременных информационных потока. Это получение, анализ и оценка событий поступков, слов, эмоций, общей картины мира, «угадывание» стратегии текущей ситуации с точки зрения субъекта, прямо интегрирующего информацию в сознание, а также с позиции постороннего наблюдателя. «Отстраненность», абстрагирование, внешний аудит приходящей информации, позволяет сделать ее объемной, т.е. более чем двумерной. Безэмоциональная отстраненность наблюдателя создает объективные предпосылки для конструирования системного принципа освоения приходящих данных.

Следует учитывать тот факт, что мы живем в трехмерном мире, но почему-то, оценивая последовательность событий, нас приучили пользоваться двумерной логикой. Чтобы получить более достоверное представление об обмене сигналами со средой, в первом приближении, предлагаю рассматривать сферическую модель восприятия мира. Как процесс расширения информации (одномоментно событие изменяет связи субъекта по всем векторам возможного расширения, образуя сферу), так и, соответственно, сферическую модель ее восприятия (приход изменений окружающего мира одновременно со всех сторон в центр поглощения). Таким образом, точек наблюдения и анализа может быть конечное количество, ограниченное лишь величиной границы сферы восприятия. В любом случае, возрастание количества точек наблюдения и анализа предоставляет субъекту масштабное увеличение объема поступающей информации, изменение ее качества и повышение вариативности рефлексии.

Еще раз… Я настаиваю на представлении, что события в нашем мире возникают и распространяют свое влияние не линейно – «Из точки «А» в точку «В»…», а на все точки среды в пределах достижимости сферы. Центром которой, является данное событие. Допустимо использовать понятие «квантовой нелокальности» процесса. Когда изменение возникает в одно мгновение во всех точках пространства.

Исходя из описанной модели, следует понимать и учитывать множественность факторов способных влиять на наше восприятие мира, искажать его как в прямой зависимости, так и опосредованно. При оценке результатов анализа ситуации необходимо заранее задавать удовлетворяющий горизонт, понимая, что с его увеличением нарастает коэффициент временной задержки и актуальности правильной реакции. Увеличивается степень риска утраты свойства своевременного прогнозирования и оперативного реагирования на изменения. Представляется разумным заранее определять коридор предполагаемых допустимых отклонений в процессе восприятия приходящих данных в понятной наблюдателю шкале и системе коэффициентов.

В своей работе «Галактика Гуттенберга» (McLuhan M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. — Toronto: Univ. of Toronto Press, 1962) Маршалл Маклуэн, канадский философ написал и, со всей очевидностью, предвосхитил основную тезу «Консциентальной Безопасности» : «Совершенно абстрактные свойства» означает невизуальное, резонирующее взаимодействие аудиотактильного комплекса, посредством которого электричество и радио возвращают к жизни то, что Конрад назвал «Африкой внутри» опыта западного человека.

Можно сказать, что расширение какого-либо из наших чувств, с помощью механических средств, подобных фонетическому письму, действует, словно поворот калейдоскопа всего чувственного аппарата. Возникает новое соотношение всех существующих компонентов, и нам представляется новая мозаика возможных форм. Именно сегодня стало очевидным, что такая перестройка чувственных соотношений вызывается каждым новым изменением внешней технологии. Почему же это оставалось незамеченным раньше? Возможно, потому, что сдвиги в прошлом происходили с большей постепенностью. Теперь же мы сталкиваемся с целым рядом технологий даже в нашем собственном мире, а кроме того, можем наблюдать такое количество других культур, что надо обладать выдающейся невнимательностью для того, чтобы не заметить роль новых средств информации в изменении состояния и соотношения наших чувств».

Если мы хотим объективно представить себе нечто, скрываемое под термином «Реальность», то следует принять постулат, что «Не существует пустоты и расстояния, иллюзии и фантазии. Существуют лишь Проявленные и Непроявленные участки пространства. Непроявленные, в силу несовершенства наших способностей зарегистрировать или осознать элементы, в действительности, заполняющие воображаемые пустоты». Внимание! Не воображаемые элементы, а воображаемые пустоты. «Видимая линейность (линейные размеры) – не более чем абстракция, данная нам в скудных ощущениях». Осмысление и использование интуитивного коэффициента, дающего поправку на искажение, дает нам шанс адекватного освоения реальности.

Следует также учесть естественность процесса искажения информации об окружающем мире. Информационный поток модерируется на основе призмы опыта собственного восприятия каждого человека. Поток реальности становится химерой нашего сознания. Тем не менее, мы пытаемся приблизиться к контролю реальности с помощью химеры, продуктом искаженного сознанием субъекта. Постоянное использование технических средств и повышение качества их коммуникационных возможностей увеличивает степень «химеризации» реальности для пользователя.

Современными

исследователями в области нейробиологических

наук обнаружен феномен «нейропластичности».

Мозг изменяет свою органическую структуру

в ответ на сильные эмоциональные

раздражители. Подчеркиваю – изменяется

структура и архитектура нейросвязей.

Это означает, что подвергшийся изменениям

мозг будет теперь отзываться на привычные

раздражители среды иначе, чем обычно.

Привычная среда может стать для носителя

такого мозга агрессивной и вызвать

дезадаптацию, в форме разнообразных

соматических (телесных) нарушений.

Возникает ситуация при которой попытки

корректировать психическое или

соматическое нарушение еще более

усугубляет дискомфортное состояние.

Современными

исследователями в области нейробиологических

наук обнаружен феномен «нейропластичности».

Мозг изменяет свою органическую структуру

в ответ на сильные эмоциональные

раздражители. Подчеркиваю – изменяется

структура и архитектура нейросвязей.

Это означает, что подвергшийся изменениям

мозг будет теперь отзываться на привычные

раздражители среды иначе, чем обычно.

Привычная среда может стать для носителя

такого мозга агрессивной и вызвать

дезадаптацию, в форме разнообразных

соматических (телесных) нарушений.

Возникает ситуация при которой попытки

корректировать психическое или

соматическое нарушение еще более

усугубляет дискомфортное состояние.

Желая облегчить состояние и самочувствие, мы наносим себе или другому человеку еще больший ущерб. Опираясь на стандартные представления и желая вернуть структуру в привычное, «нормальное», состояние мы подвергаем ее вновь болезненной и калечащей (уже по отношению к новой структуре) трансформации. Более правильной, на мой взгляд, будет работа по адаптации новой структуры к окружающей среде. Подчеркиваю – адаптации, то есть поиску и применению способов, методов и приемов, позволяющих новым структурам максимально комфортно и эффективно выполнять свою основную функцию в организме. Находясь при этом в состоянии устойчивого равновесия со всей системой.

«Э. И. Киршбаум и А. И. Еремеева считают, что различия между психическими состояниями обусловлены различной интенсивностью функционирования ретикулярной формации. Этот нейрофизиологический критерий совпадает с психологическим – уровнем сознания и продуктивностью поведения»

Даже рассматривая процесс контакта с реальностью с позиции постороннего исследователя, мы вынуждены признавать определенную (не 100%-ную) степень допуска «правдивости» получаемой информации.

«Выбирая тот или иной метод, исследователь должен четко осознавать его преимущества и недостатки применительно к изучаемой сфере явлений, должен постоянно искать оптимальный компромисс между жесткостью метода и его внешней валидностью. Поскольку жесткость метода определяется степенью контроля за условиями исследуемой ситуации, все разнообразие эмпирических методов может быть расположено на континууме между лабораторным экспериментом и методом включенного наблюдения. Методы располагаются в такой последовательности: лабораторный эксперимент (степень контроля наиболее высока), полевой эксперимент, естественный эксперимент, опрос, контролируемое наблюдение, включенное наблюдение (степень контроля минимальна)»

[Introducing social psychology / Ed. H. Tajfel, et al., 1978,p. 41].