- •Практическая работа №1 Структурная схема управления железнодорожным транспортом

- •Термины птэ

- •Основные показатели работы

- •Практическая работа №2 Габариты приближения строений, подвижного состава и погрузки, их основные размеры

- •Практическая работа №3 Сооружения и устройства путевого хозяйства

- •План и профиль пути

- •Категории железнодорожных линий

- •Практическая работа №4 Строение контактной сети

- •Практическая работа № 5 Сигналы

- •Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка

- •Практическая работа № 6 Виды и классификация вагонов, знаки и надписи на вагонах

- •Практическая работа №7 Сооружения и устройства станционного хозяйства

- •Практическая работа №8 Порядок проведения маневров

- •Практическая работа №9 Назначение и классификация графика движения поездов

- •Построение графика движения поездов на участке

Практическая работа №4 Строение контактной сети

Контактная сеть предназначена для подачи электроэнергии от тяговых подстанций к электроподвижному составу и должна обеспечивать беспрепятственное снятие тока локомотивами в условиях высоких скоростей движения и при любой погоде.

Контактная сеть построена в виде цепных воздушных подвесок, обеспечивающие минимальное провисание контактного провода.

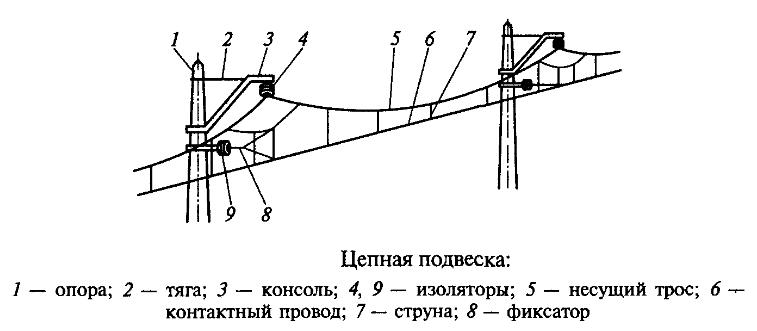

Простейшая цепная подвеска (рис. 1) состоит из:

- опор (1) высотой до 15 метров, металлических или железобетонных;

- консолей (3), размещенных на опорах и к которым через изоляторы подвешивается несущий трос;

- несущего троса (5), к которому с помощью струн подвешивается контактный провод;

- контактного провода (6), предназначенного для контакта с токоприемниками локомотивов;

- струн (7), на которых подвешивается контактный провод;

- фиксаторов (8), которые удерживают и фиксируют контактный провод в определенном положении;

- изоляторов (4, 9), изолирующих тоководные провода от опор и других деталей подвески.

Рисунок 1 – Цепная подвеска

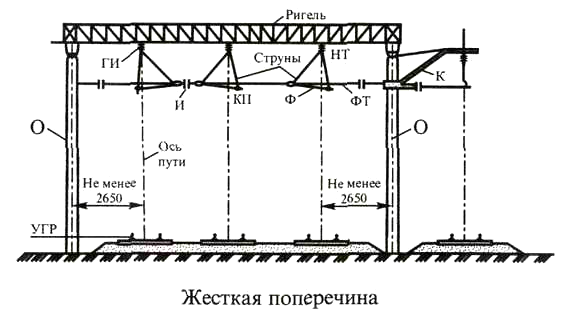

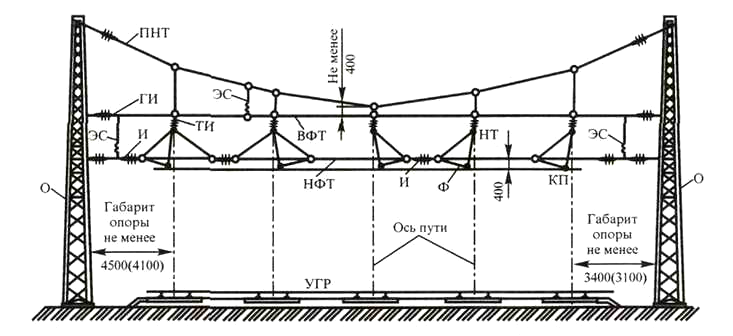

Часто вместо консолей применяют жесткие (рис. 2) или гибкие (рис. 3) поперечины.

Рисунок 2 – Жесткая поперечина

Для надежной работы и удобства обслуживания контактную сеть разделяют на отдельные электрические секции с помощью секционных изоляторов, воздушных промежутков и нейтральных вставок - это называют секционированием.

Рисунок 3 – Гибкая поперечина (в скобках даны размеры для участков постоянного тока, без скобок – для переменного)

Нейтральная вставка - это отдельная контактная подвеска минимальной длины, в которую подается напряжение, и которая устраивается между двумя секциями с различными фазами тока и с двумя изолирующими воздушными промежутками, чтобы токоприемником не допустить электрического замыкания этих промежутков и тем самым замыкание смежных секций.

Практическая работа № 5 Сигналы

Сигнализация на железных дорогах служит для обеспечения безопасности движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы.

Сигналом называется условный видимый или звуковой знак, с помощью которого подается определенный приказ. Сигнал является приказом. Работники железнодорожного транспорта должны использовать все возможные средства для выполнения требования сигнала. На железнодорожном транспорте под словом сигнал обычно понимают и сигнальный прибор и его сигнальное показание.

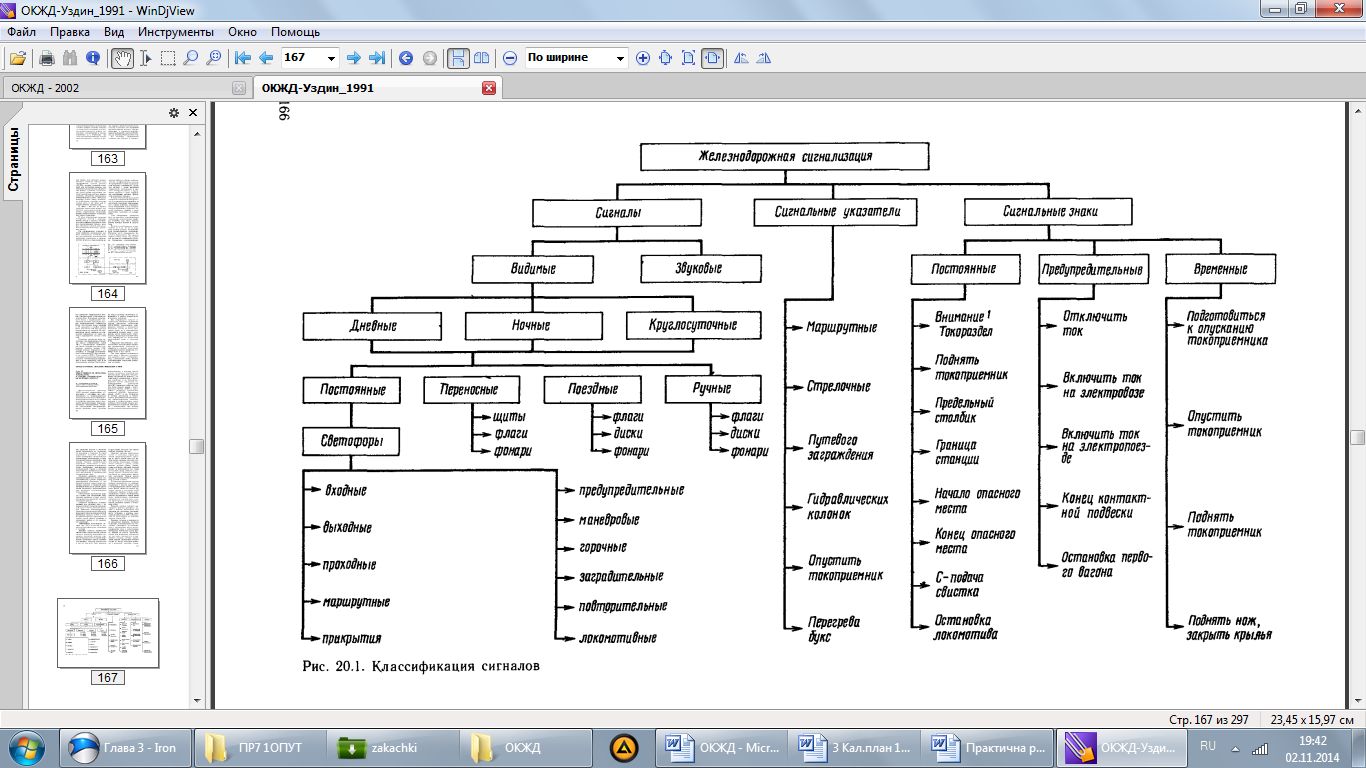

Применяемые на транспорте сигналы (рис. 1) по способу их восприятия классифицируют на видимые и звуковые.

Видимые сигналы выражаются цветом огней, щитов, флагов, дисков; числом и взаимным положением сигнальных показаний; режимом горения сигнальных огней и формой переносных сигнальных щитов. Достоинство видимых сигналов заключается в том, что они могут быть переданы на расстояния, большие, чем обычно слышны звуковые сигналы.

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. Значение их днем и ночью одно и то же. Для подачи звуковых сигналов служат свистки локомотивов, моторвагонных поездов и дрезин, ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки и петарды. Звуковые сигналы подают по возможности так, чтобы не создавать шума, особенно в населенных пунктах. Поэтому они слышны обычно на сравнительно небольшие расстояния. Подача многих звуковых сигналов требует непременного участия человека.

По времени применения видимые сигналы подразделяют на дневные, подаваемые в светлое время суток и сигнализирующие цветом окраски шита, флага, диска или цветом, режимом горения и сочетанием огней сигнального прибора; ночные, сигнализирующие огнями установленных цветов и подаваемые в темное время суток; круглосуточные, подаваемые одинаково как в светлое, так и в темное время суток и сигнализирующие цветом, режимом горения и сочетанием огней.

Рисунок 1 – Классификация сигналов