- •Сгибание, разгибание, приведение

- •Отведение

- •Осевая ротация верхней конечности

- •Круговые движения верхней конечности

- •Парадокс codman

- •Мультиартикулярный комплекс плечевого сустава

- •Суставные поверхности плечевого сустава

- •Одновременные центры ротации

- •Капсула и связки плечевого сустава

- •Роль гленоидально-плечевой связки

- •Поддельтовидный "сустав"

- •Движения плечевого пояса

- •Истинные движения в лопаточно-грудном "суставе"

- •Грудино-ключичный сустав: движения

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Роль клювовидно-ключичных связок

- •Надостная мышца и отведение

- •Физиология отведения

- •Роль мышц ротаторов

- •Роль надостной мышцы

- •Три фазы отведения

- •Три фазы сгибания

- •Мышцы ротаторы плеча

- •Приведение и разгибание

- •Локтевой сустав флексия и экстензия

- •Суставные поверхности

- •Дистальный конец плечевой кости

- •Связки локтевого сустава

- •Головка лучевой кости

- •Блок плечевой кости

- •Ограничение сгибания и разгибания

- •Мышцы сгибатели локтевого сустава

- •Мышцы разгибатели локтевого сустава

- •1. Противодействие продольной тяге.

- •1. Противодействие силам, направленным кверху.

- •Амплитуда движений в локтевом суставе

- •Поверхностные ориентиры локтевого сустава

- •Эффективность мышц сгибателей и разгибателей

- •Значимость этого движения

- •Определения

- •Польза пронации-супинации (ротации)

- •Общие анатомические взаимоотношения

- •Движения в проксимальном лучелоктевом суставе

- •Движения в дистальном лучелоктевом суставе

- •Ось пронации-супинации

- •Лучелоктевые суставы соконгруэнтны

- •Мышцы пронаторы и супинаторы

- •Механические нарушения пронации-супинации

- •Функциональное положение предплечья

- •Лучезапястный сустав значимость сустава

- •Движения в лучезапястном суставе

- •Амплитуда движений в лучезапястном суставе

- •Круговые движения

- •Суставной комплекс лучезапястного сустава

- •Лучезапястный сустав

- •Связки лучезапястного и среднезапястного суставов

- •Стабилизирующая функция связок Стабилизация во фронтальной плоскости

- •Стабилизация в сагиттальной плоскости

- •Ладьевидная колонна

- •Ладьевидно-полулунная пара

- •Геометрически вариабельное запястье

- •Насильственные движения

- •Двигательные мышцы лучезапястного сустава

- •Функция мышц лучезапястного сустава

- •Кисть Роль кисти

- •Топография кисти

- •Архитектура кисти

- •Кости запястья

- •Формирование разных положений ладони

- •Пястнофаланговые суставы

- •Связки пястнофаланговых суставов

- •Амплитуда движений в пястнофаланговых суставах

- •Межфаланговые суставы

- •Сухожилия сгибатален пальцев

- •Сухожилия разгибателей пальцев

- •Межкостные мышцы и червеобразные мышцы

- •Разгибание II-V пальцев

- •Деформации кисти и пальцев

- •Мышцы возвышения V пальца

Архитектура кисти

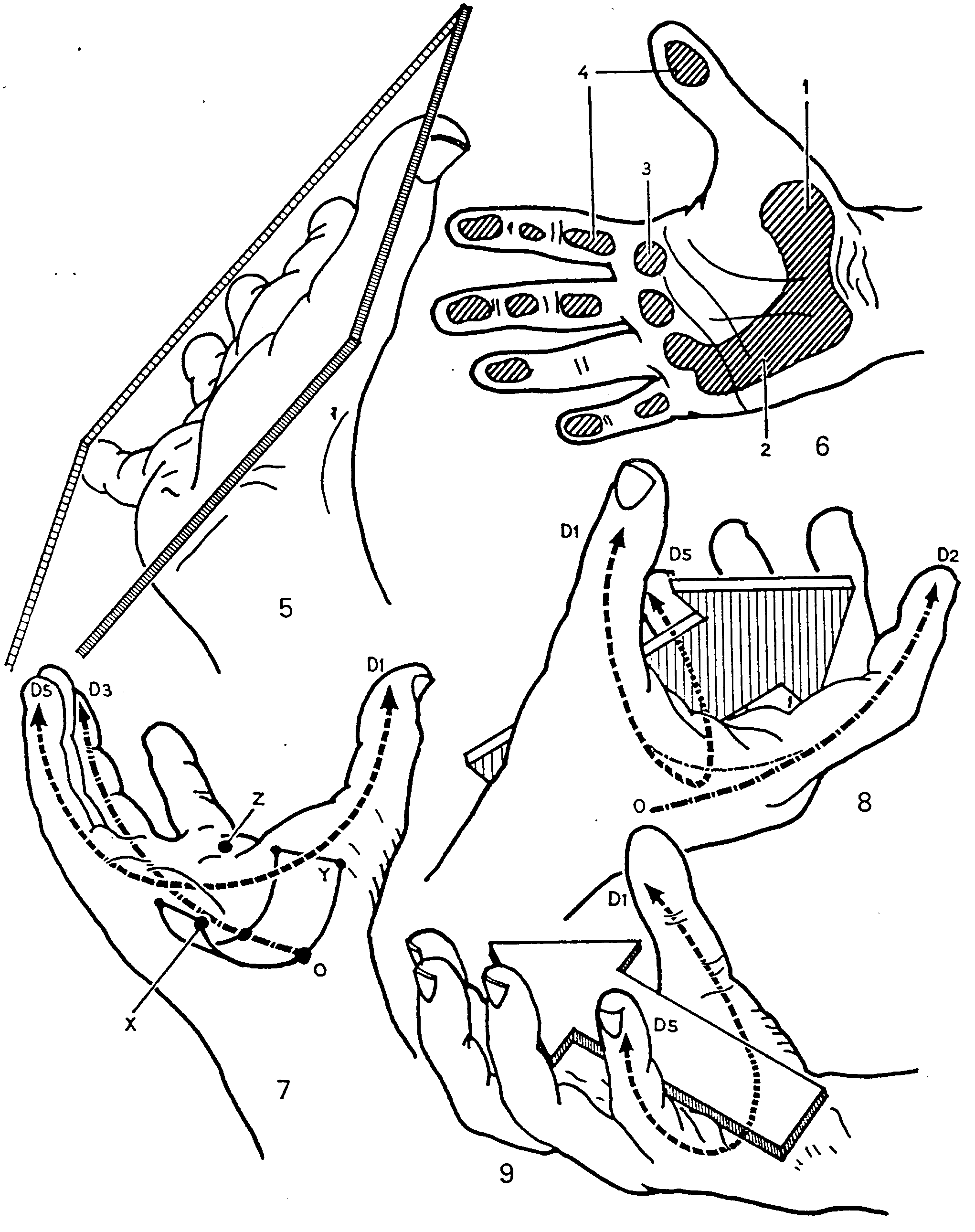

Дли выполнения хватательной функции кисть должна менять форму. На плоской поверхности, например на листе стекла (рис. 5), кисть расширяется и уплощается, что обеспечивает контакт возвышениями первого (1) и пятого (2) пальцев, головками пястных костей (3) и ладонными поверхностями фаланг пальцев (4). Только нижне-наружная часть кисти не касается стекла.

При необходимости захвата крупного предмета кисть образует вогнутость с наличием трёх сводов, проходящих в трёх разных направлениях. Поперечный (рис. 7) запястный свод ХОУ соответствует вогнутости в области лучезапястного сустава. Он переходит дистально в пястный свод, образуемый головками пястных костей. Длинная ось карпального свода проходит через полулунную, головчатую и III пястную кости. Продольные (рис. 7 и 8) запястно-пястно-фаланговые своды расходятся от запястья (см. рис. 10) и образуются для каждого пальца соответствующей пястной костью и фалангами. Своды являются вогнутыми с ладонной поверхности, и "замковый камень" каждого свода располагается на уровне пястнофалангового сустава. Поэтому мышечный дисбаланс в этой точке нарушает вогнутость свода. Наиболее важны следующие два продольных свода:

- свод III пальца OD3 (рис. 7), переходящий в ось запястного канала,

- свод II пальца OD2 (рис. 8), которому чаще всего противопоставляется большой палец.

В косом направлении (рис. 7, 8, 9) идут своды, образуемые большим пальцем при его противопоставлении другим пальцам. Из них наиболее важен свод, соединяющий первый и второй пальцы D1 - D2 (рис. 8), а самый крайний свод соединяет первый и пятый пальцы D1 - D5 (рис. 7-9).

В целом, когда кисть становится полой, она образует углубление, вогнутое кпереди и отграниченное следующими ориентирами: I пальцем (D1), образующим наружную границу, II (D2) и V (D5) пальцами, представляющими собой две крайние точки с внутренней стороны.

По обе стороны углубления находятся 4 косых свода, образуемые при противопоставлении I пальца остальным. Это ладонное углубление, наклонное на всех уровнях (показано большой стрелкой на рисунках 8 и 9), расположено перпендикулярно к различным сводам, образуемым при противопоставлении большого пальца. Оно идёт от основания возвышения V пальца X (рис. 7), где можно пальпировать гороховидную кость, до головки II пястной кости Z (рис. 7) и грубо соответствует ладонной складке, известной как "линия жизни". Именно так располагается в ладони цилиндрический предмет (например, рукоятка инструмента).

При произвольном растопыривании пальцев (рис. 10) их оси сходятся у основания возвышения большого пальца, где в глубине лежит легко пальпируемый бугорок ладьевидной кости. Движения пальцев во фронтальной плоскости определяют не по отношению к плоскости симметрии тела в целом (приведение и отведение), а по отношению к оси кисти, проходящей через III пястную кость и III палец. Поэтому, строго говоря, их

следует определять как сближение пальцев вместо приведения (рис. 12) и разъединение вместо отведения (рис. 10). При этих движениях средний палец практически остаётся на месте, хотя можно произвольно осуществить его отведение и приведение (по отношению к оси тела).

При произвольном сближении пальцев (рис. 12) их оси располагаются не параллельно друг другу, а сходятся в точке, расположенной дистальнее кисти. Это объясняется тем, что пальцы имеют не цилиндрическую, а заострённую дистально форму.

Когда пальцы принимают естественное положение (рис. 11), то есть такое, из которого можно осуществлять их сближение (приведение) и разъединение (отведение), они находятся довольно близко друг к другу, но их оси не сходятся в одной точке. В приводимых на рисунках примерах показано как сближение, так и разъединение пальцев, при этом средний палец представляет ось кисти и "переходную зону".

Когда пальцы сгибают при сохранении разгибания в дистальных межфаланговых суставах (рис. 13), оси двух дистальных фаланг II-V и ось I пальца, не считая его концевую фалангу, сходятся в точке, соответствующей пульсу на лучевой артерии. Обратите внимание на то, что в этой ситуации ось указательного пальца параллельна длинной оси кисти, а оси остальных пальцев становятся всё более наклонными по мере отдаления от него. Причина и значимость этого факта будут рассмотрены позже.