- •Сгибание, разгибание, приведение

- •Отведение

- •Осевая ротация верхней конечности

- •Круговые движения верхней конечности

- •Парадокс codman

- •Мультиартикулярный комплекс плечевого сустава

- •Суставные поверхности плечевого сустава

- •Одновременные центры ротации

- •Капсула и связки плечевого сустава

- •Роль гленоидально-плечевой связки

- •Поддельтовидный "сустав"

- •Движения плечевого пояса

- •Истинные движения в лопаточно-грудном "суставе"

- •Грудино-ключичный сустав: движения

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Роль клювовидно-ключичных связок

- •Надостная мышца и отведение

- •Физиология отведения

- •Роль мышц ротаторов

- •Роль надостной мышцы

- •Три фазы отведения

- •Три фазы сгибания

- •Мышцы ротаторы плеча

- •Приведение и разгибание

- •Локтевой сустав флексия и экстензия

- •Суставные поверхности

- •Дистальный конец плечевой кости

- •Связки локтевого сустава

- •Головка лучевой кости

- •Блок плечевой кости

- •Ограничение сгибания и разгибания

- •Мышцы сгибатели локтевого сустава

- •Мышцы разгибатели локтевого сустава

- •1. Противодействие продольной тяге.

- •1. Противодействие силам, направленным кверху.

- •Амплитуда движений в локтевом суставе

- •Поверхностные ориентиры локтевого сустава

- •Эффективность мышц сгибателей и разгибателей

- •Значимость этого движения

- •Определения

- •Польза пронации-супинации (ротации)

- •Общие анатомические взаимоотношения

- •Движения в проксимальном лучелоктевом суставе

- •Движения в дистальном лучелоктевом суставе

- •Ось пронации-супинации

- •Лучелоктевые суставы соконгруэнтны

- •Мышцы пронаторы и супинаторы

- •Механические нарушения пронации-супинации

- •Функциональное положение предплечья

- •Лучезапястный сустав значимость сустава

- •Движения в лучезапястном суставе

- •Амплитуда движений в лучезапястном суставе

- •Круговые движения

- •Суставной комплекс лучезапястного сустава

- •Лучезапястный сустав

- •Связки лучезапястного и среднезапястного суставов

- •Стабилизирующая функция связок Стабилизация во фронтальной плоскости

- •Стабилизация в сагиттальной плоскости

- •Ладьевидная колонна

- •Ладьевидно-полулунная пара

- •Геометрически вариабельное запястье

- •Насильственные движения

- •Двигательные мышцы лучезапястного сустава

- •Функция мышц лучезапястного сустава

- •Кисть Роль кисти

- •Топография кисти

- •Архитектура кисти

- •Кости запястья

- •Формирование разных положений ладони

- •Пястнофаланговые суставы

- •Связки пястнофаланговых суставов

- •Амплитуда движений в пястнофаланговых суставах

- •Межфаланговые суставы

- •Сухожилия сгибатален пальцев

- •Сухожилия разгибателей пальцев

- •Межкостные мышцы и червеобразные мышцы

- •Разгибание II-V пальцев

- •Деформации кисти и пальцев

- •Мышцы возвышения V пальца

Польза пронации-супинации (ротации)

Из 7 степеней свободы, присущих суставным комплексам верхней конечности от плечевого сустава до кисти, пронация-супинация (ротация) является одной из самых важных, поскольку она нужна для контроля за ориентацией кисти Она позволяет кисти принять оптимальное положение, чтобы взять предмет, находящийся в определённом сферическом секторе пространства (центрация на плечевой сустав) или поднести его ко рту (функция питания). Благодаря этому кисть может дотянуться до различных частей нашего тела для их защиты или мытья (функция поддержания чистоты). Ротация играет важную роль в выполнении профессиональных функций.

Благодаря пронации-супинации кисть (рис. 8) может держать поднос или другой предмет (супинация) или давить на предмет книзу, опираться на него (пронация).

Пронация-супинация позволяет поворачивать предмет, зажатый в ладони и пальцах, например работать отвёрткой (рис. 9), если ось предмета совпадает с осью пронации-супинации. Если же рукоятка инструмента ориентирована косо по отношению к ладони (рис. 10), то пронация-супинация меняет его ориентацию в результате конусной ротации. Благодаря асимметрии кисти рукоятку можно брать как угодно с тем, чтобы центр конуса, по которому совершается ротация, лежал по оси пронации-супинации. Поэтому мы можем бить молотком по шляпке гвоздя под нужным нам углом.

Это наблюдение является одним из примеров функциональной взаимосвязи между пронацией-супинацией и функцией лучезапястного сустава; ещё один аспект касается зависимости отведения-приведения кисти от пронации-супинации. В положении пронации или в промежуточном положении кисть обычно отклонена к локтевой кости, что объясняется стремлением удержать динамический хватательный комплекс (большой, указательный и средний пальцы) на оси пронации-супинации. При супинации кисть .отклоняется в сторону лучевой кости, обеспечивая опору для находящегося на ладони предмета (например, подноса).

Это совмещение функций заставляет нас рассматривать физиологию нижнего лучелоктевого сустава вместе с лучезапястным, хотя механически он связан в верхним радиоульнарным суставом.

Общие анатомические взаимоотношения

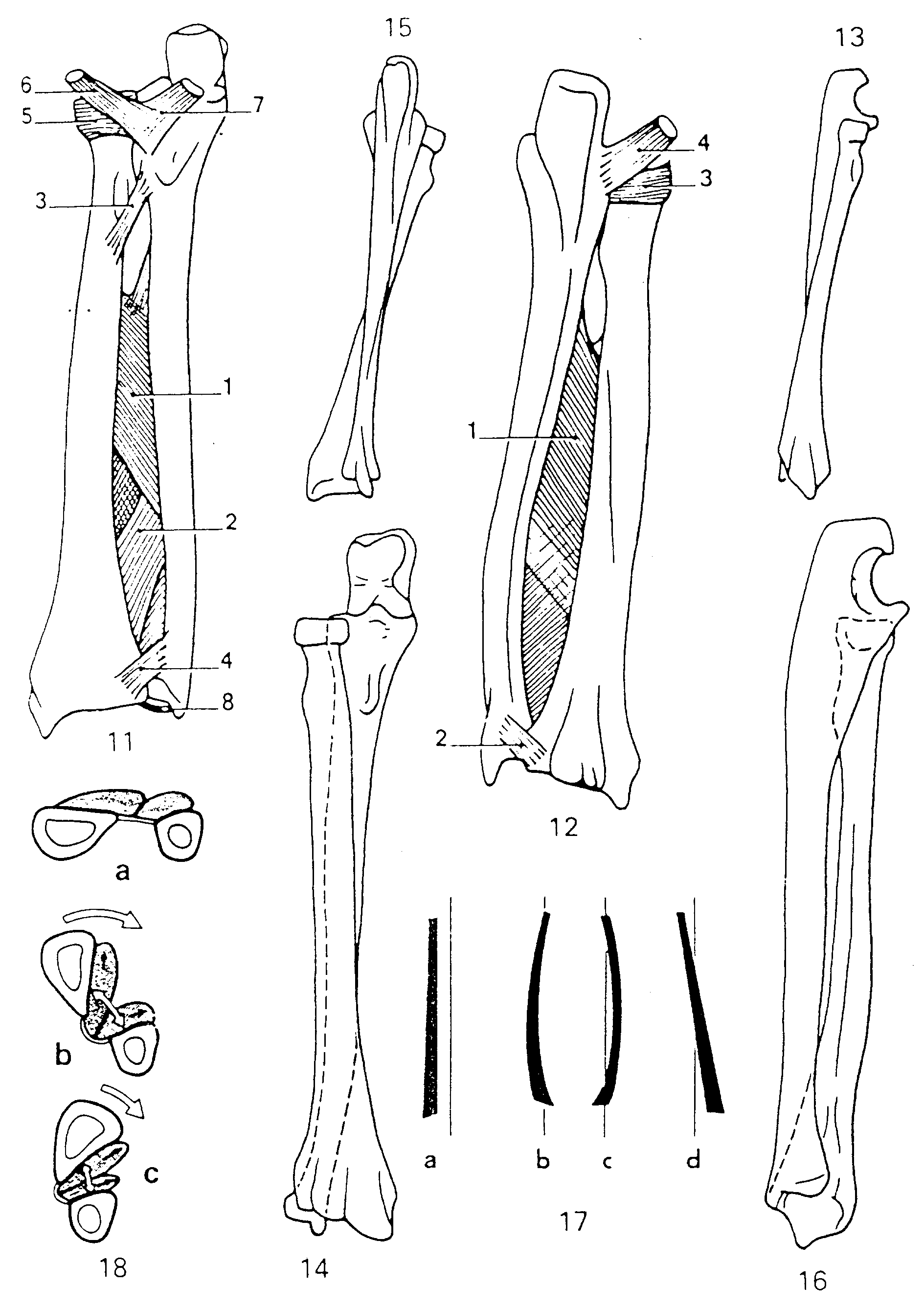

При супинации (рис. 11, 12, 13 и схемы а и b на рис. 17) лучевая и локтевая кости лежат рядом, локтевая находится с внутренней стороны. Их оси параллельны друг другу (а, рис 14). Это соотношение показано на рис. 11 (вид спереди), где мы видим также:

- межкостную мембрану, передние волокна (1) которой идут косо книзу и кнутри. а задние (2) - кверху и кнаружи; она играет чрезвычайно важную роль в связывании этих костей друг с другом и не даёт лучевой кости сместиться в дистальном направлении (смещению её в проксимальном направлении препятствует мыщелок плечевой кости); межкостная мембрана может сама по себе удерживать эти две кости даже после пересечения связок обоих лучелоктевых суставов;

- косой тяж (3);

- переднюю связку нижнего лучелоктевого сустава (4);

(примечание: эти три структуры натягиваются во время супинации и контролируют её амплитуду);

- кольцевую связку (5), укреплённую передними волокнами наружной коллатеральной связки (6) и передними волокнами внутренней коллатеральной связки (7);

- треугольную связку (8), видную на поперечном срезе.

Рисунок 12 (вид сзади) показывает: межкостную мембрану с её передними и задними волокнами (1), заднюю связку нижнего лучелоктевого сустава (2). кольцевую связку, укреплённую промежуточными волокнами наружной коллатеральной связки локтевого сустава (4).

Рисунок 13 (вид сбоку) показывает лучевую кость, частично закрывающую локтевую. Здесь видна также небольшая вогнутость на передней поверхности луча её же можно видеть и на схеме b на рис. 17 (там она несколько преувеличена).

При пронации (рис. 14, 15, 16 и схемы с и d на рис. 17) лучевая и локтевая кости уже не параллельны друг другу, а скрещиваются, как показывают вид спереди (рис. 14) и вид сзади (рис. 15), а также схема на рисунке 17. В положении пронации (рис. 17d) лучевая кость в проксимальной части предплечья лежит кнаружи от локтевой, а в дистальной - кнутри от неё.

На рисунке 16 (вид сбоку) лучевая кость находится спереди от локтевой ее вогнутость теперь повёрнута кзади, что позволяет ей "наезжать" на локтевую кость (рис. 17с).

Понятно, что пронация не может превышать 90 град, из-за курватуры лучевой кости в сагиттальной плоскости. При этом сгибатели, которые при супинации лежат кпереди от костей предплечья (рис. 18а), оказываются при пронации между ними (рис. 18b) и служат "прокладкой", которая амортизирует контакт между костями (рис 18с). В то же самое время межкостная мембрана оборачивается вокруг локтевой кости и вместе с "мышечной амортизирующей прокладкой" смещает её кзади по отношению к лучевой кости, тем самым способствуя подвывиху головки локтевой кости кзади в конце пронации.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ЛУЧЕЛОКТЕВОГО СУСТАВА

(цифры на всех рисунках обозначают одни и те же структуры)

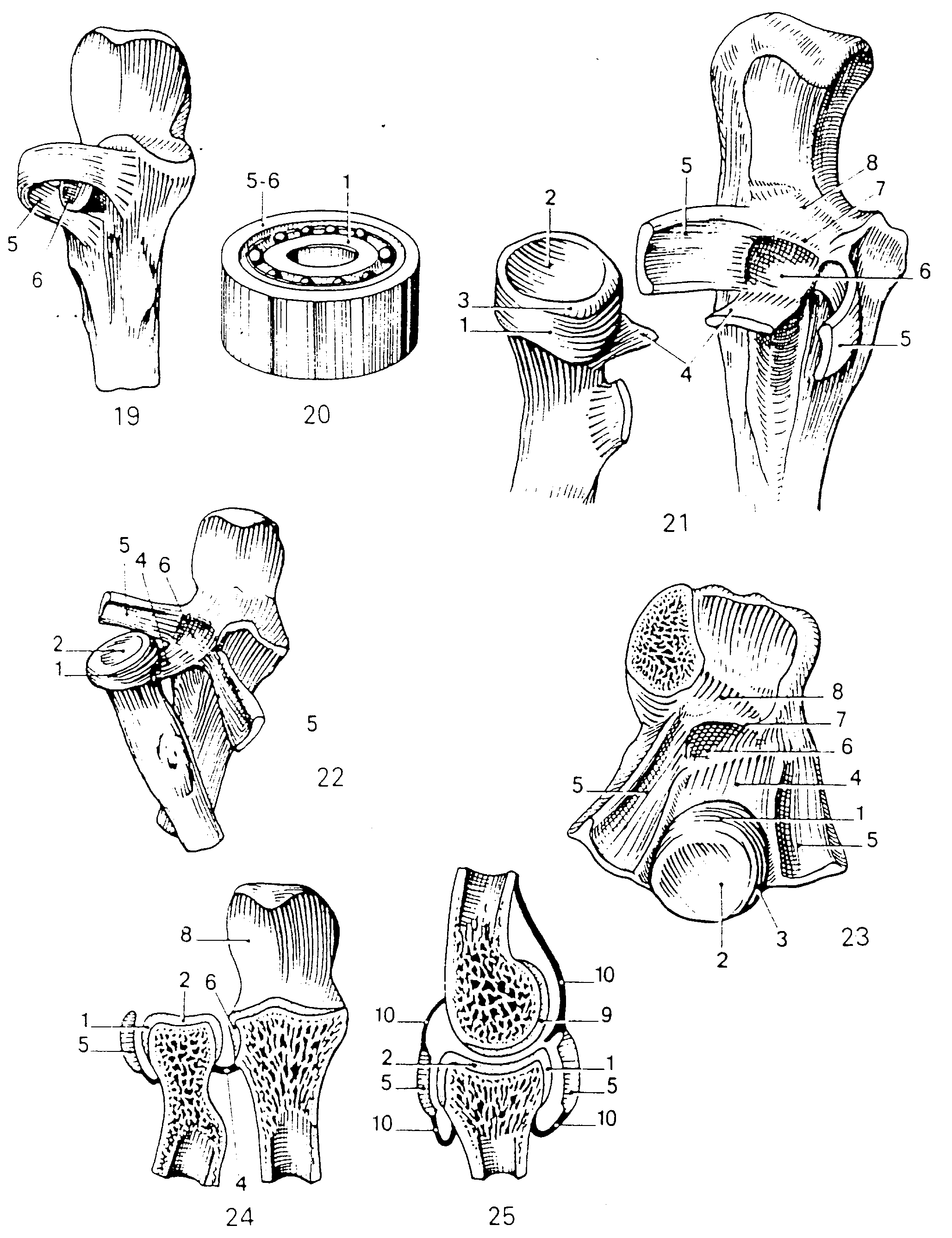

Проксимальный лучелоктевой сустав - это плоский сустав с цилиндрическими поверхностями с одной степенью свободы, а именно ротацией вокруг оси этих двух цилиндров, находящихся в контакте. Механически это можно сравнить с системой шарикоподшипника (рис. 20). Она состоит из двух цилиндрических поверхностей:

- Головки лучевой кости (рис. 21) с её цилиндрическим краем, покрытым суставным хрящём, и соответствующим проксимальным компонентом шарикоподшипниковой системы (1). Обратите также внимание на то, что вогнутая поверхность головки луча (2) сочленяется (рис. 25, сагиттальный срез) с головчатым возвышением плечевой кости, причём при экстензии только передняя половина головки сохраняет контакт с головчатым возвышением. Здесь же можно видеть скос головки лучевой кости (3).

- Фиброзно-костное кольцо (показано на рис. 19, где головка луча отсутствует) соответствует дистальному компоненту шарикоподшипниковой системы (рис 20-5 и 6). Оно состоит из лучевой вырезки локтевой кости (6), покрытой суставным хрящём, вогнутой в передне-заднем направлении и отделённой пологим выступом (7) от блоковидной вырезки (8 на рис. 21), и кольцевой связки (5) (на рис 19 эта связка интактна, а на рис. 21 рассечена), представляющей собой мощный фиброзный тяж, прикрепляющийся концами к переднему и заднему краям лучевой вырезки локтевой кости и выстланный внутри хрящём, переходящим в хрящевой покров лучевой вырезки. Тем самым она служит в качестве связки, окружая головку лучевой кости и связывая её с лучевой вырезкой, а также обеспечивая контакт головки луча с сочленяющейся с ней суставной поверхностью. Кольцевая связка обладает некоторой эластичностью.

Ещё одна связка данного сустава - это квадратная связка (4), которая на рисунке 21 показана рассечённой, а на рисунке 22 - интактной (здесь рассечена кольцевая связка, а лучевая кость смещена кнаружи), на рисунке 23 она также сохранена (вид сверху, локтевой отросток удалён, кольцевая связка пересечена). Квадратная связка представляет собой фиброзный тяж, прикрепляющийся к нижнему краю лучевой вырезки и к шейке лучевой кости (рис 24, фронтальный срез). По краям (рис. 21 и 22) она укрепляется волокнами верхнего края кольцевой связки. Она укрепляет нижняя часть суставной капсулы. Остальная часть капсулы (10) заключает все суставы в единую суставную полость.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ДИСТАЛЬНОГО ЛУЧЕЛОКТЕВОГО СУСТАВА

(архитектоника и механическое устройство нижнего конца лучевой кости)

Как и проксимальный сустав, дистальный лучелоктевой сустав является плоским (вращательным) суставом с цилиндрическими суставными поверхностями и только одной степенью свободы, а именно ротацией вокруг осей их связанных друг с другом цилиндрических поверхностей.

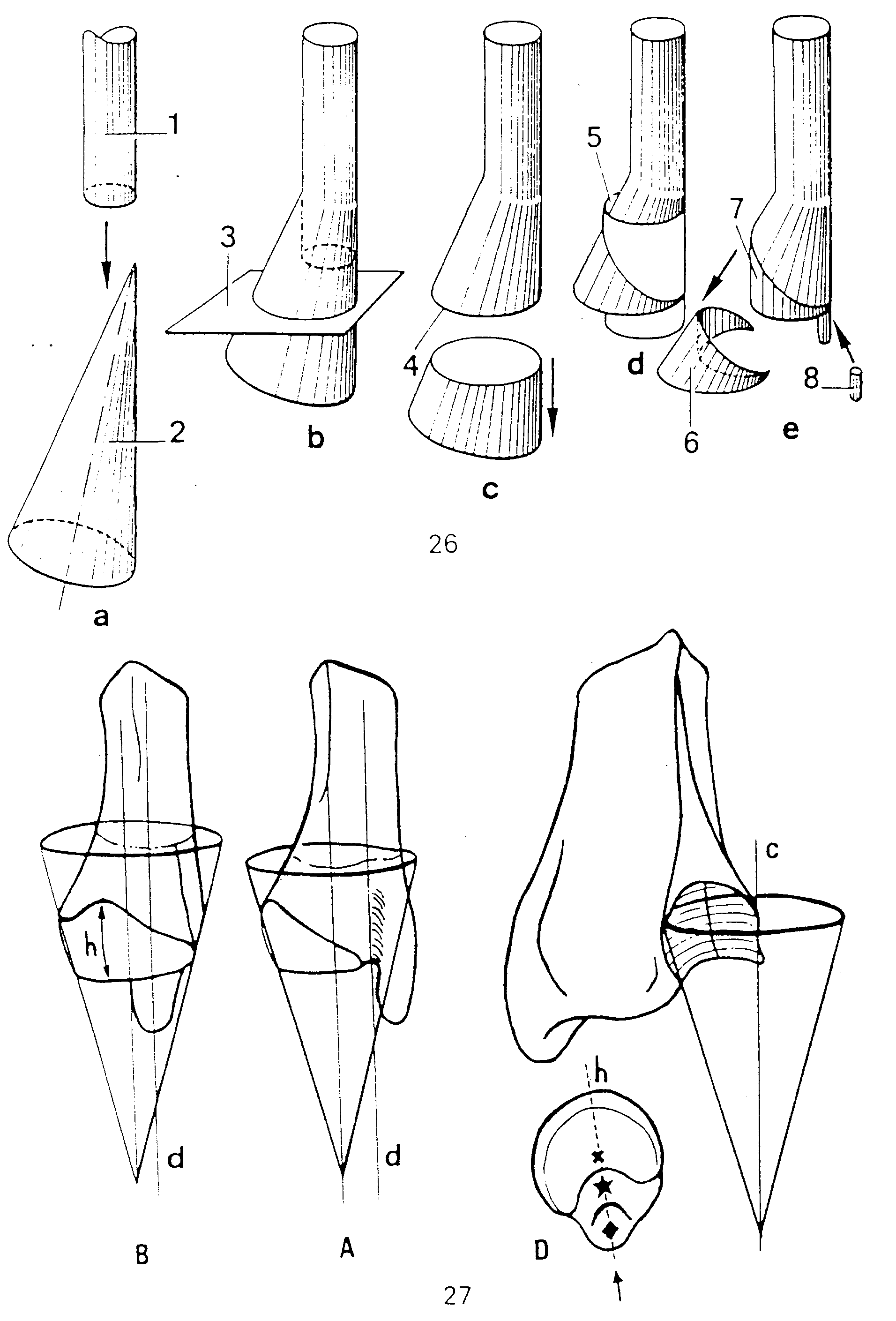

Первая из этих цилиндрических поверхностей (рис. 26) находится на головке локтевой кости. Можно представить себе дистальный её конец (а) в виде диафизарного цилиндра (1), в который входит эпифизарный конус (2), причём оси конуса и цилиндра не совпадают. Если в этой сборной структуре (b) конусовидный сегмент (с) рассечь в горизонтальной плоскости (3), то мы получим дистальную поверхность локтевой кости (4). Затем (d) формируется полукруглая структура (6) из второго обрезанного цилиндра (5), вследствие чего головка этой схематической локтевой кости приобретает цилиндрическую форму (7). Обратите внимание на то, что обрезанный цилиндр (5) не концентричен с диафизарным цилиндром (1) и с эпифизарным конусом (2). Поэтому форма суставной поверхности напоминает полукруг надетый на цилиндр, причём передняя и задняя оконечности полукруга сходятся у шиловидного отростка (8) у задне-внутренней части эпифиза В действительности форма этой поверхности не строго цилиндрическая (рис. 27). поскольку она была выкроена из поверхности с выпуклостью кнаружи. Таким образом, она имеет форму кегли с некоторым изгибом книзу и кнутри с тем, чтобы её можно было насадить на перевёрнутый конус, ось которого параллельна оси диафиза d. Периферическая поверхность головки локтевой кости (А: вид сбоку; В: вид с головкой) имеет наибольшую ширину (h) спереди и слегка латерально.

Нижняя поверхность головки локтевой кости (D) полулунная с точкой максимальной ширины, соответствующей наивысшей точке (h) на её периферии. Таким образом, в плоскости симметрии выстроены (показано стрелкой): приикрепление внутренних волокон удерживателя сухожилий мышц разгибателей (квадрат), основное прикрепление верхушки треугольного суставного диска (звёздочка), центр дуги дистальной поверхности (крестик) и наивысшая точка на периферии (h).

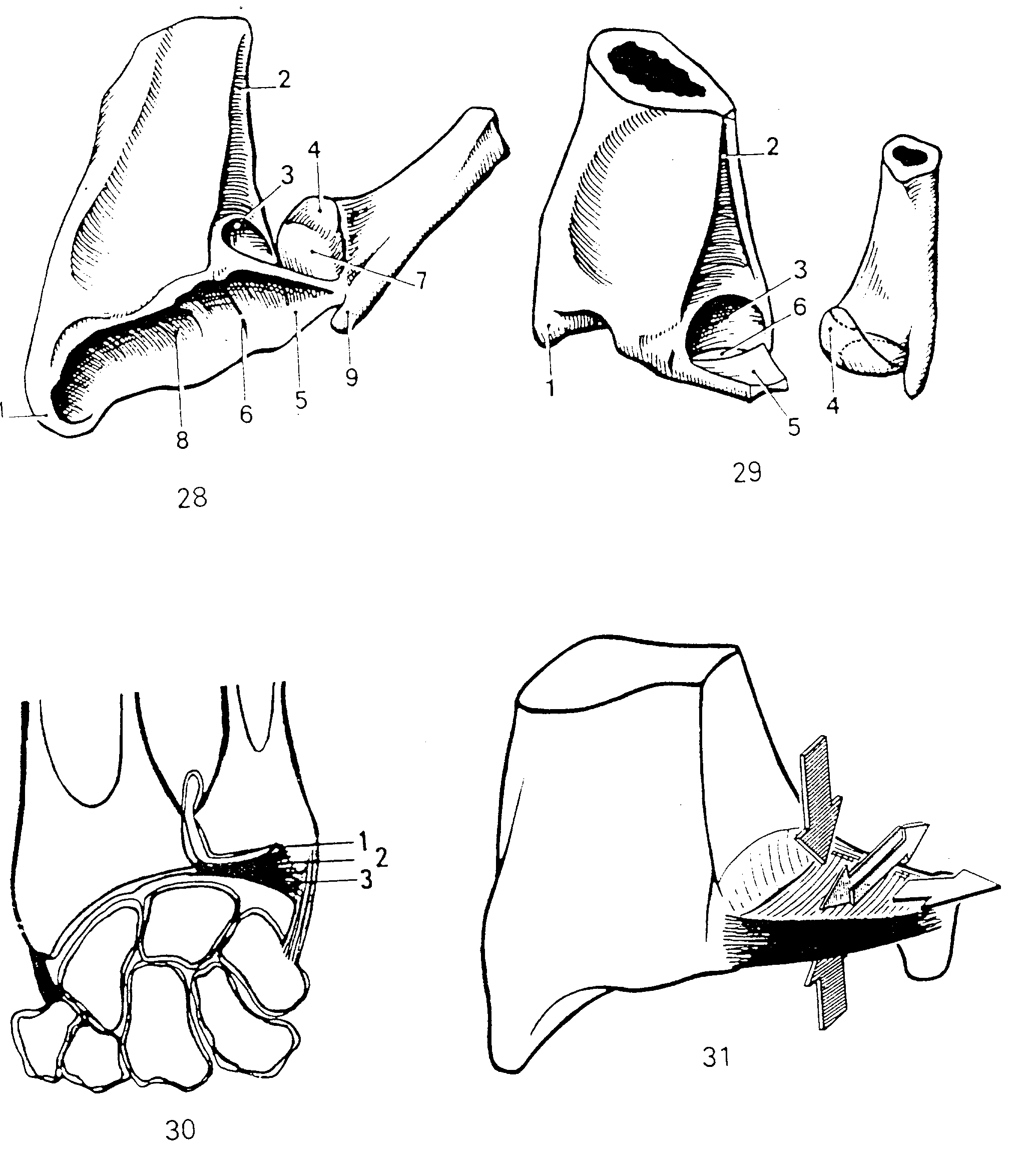

Вторая суставная поверхность, а именно ульнарная вырезка лучевой кости (3), находится на её дистальном конце (рис 28 и 29) между двумя краями межкостной границы (2). Она повёрнута (3) кнутри (рис. 29) и является вогнутой в передне-заднем направлении и плоской или слегка вогнутой в проксимально-дистальном направлении. Её можно надеть на перевёрнутый конус (рис. 27, с) Она наиболее широкая в средней части и сочленяется с цилиндрической частью (4) головки локтевой кости.

К её дистальному концу прикрепляется суставной диск (5), лежащий в горизонтальной плоскости (рис. 30, фронтальный срез), верхушка которого медиально прикрепляется к ямке между шиловидным отростком локтевой кости и нижней поверхностью её головки, к наружной поверхности шиловидного отростка локтевой кости и к глубокой части внутренней боковой связки лучезапястного сустава.

Таким образом, суставной диск заполняет пространство между головкой локтевой кости и трёхгранной костью и играет роль амортизирующей подушки сдавливаемой при осуществлении приведения кисти. Его передний и задний края утолщены, поэтому в сечении он кажется двояковогнутым (рис. 29, вид спереди, сверху и изнутри). Его дистальная поверхность, покрытая суставным хрящём. переходит в карпальную поверхность лучевой кости (8), ограниченную латерально шиловидным отростком лучевой кости (1), и образует внутреннюю часть лучезапястного сустава (13).

Исходя из сказанного, суставной диск выполняет три функции:

- соединяет лучевую и локтевую кости,

- обеспечивает двойное сочленение: проксимально с головкой локтевой кости, дистально и пястными костями; обратите внимание на отсутствие контакта между головкой локтевой кости и пястными костями;

- отделяет лучелоктевой сустав от радиокарпального (рис. 30), поэтому их полости анатомически самостоятельны за исключением тех случаев, когда диск, имеющий выраженную двояковогнутую форму, перфорирован посередине или при неполном прикреплении его основания (рис. 28 и 29) с наличием щели (6), при возрастных изменениях, вероятно дегенеративной природы.

В локтевой вырезке лучевой кости благодаря диску создаётся слегка эластичный карман для головки локтевой кости.

Диск представляет собой истинный "подвешенный мениск" между дистальным лучелоктевым и лучекарпальным суставами и подвергается различным стрессам (рис 31): тракции (горизонтальная стрелка), компрессии (вертикальная стрелка), воздействию сил срезывания (горизонтальные стрелки), действующим изолированно или в комплексе.