- •Основы теории пограничного слоя

- •12.1. Понятие о пограничном слое

- •12.2. Интегральное соотношение

- •12.3. Применение интегрального соотношения для расчета характеристик ламинарного

- •Подставив полученное значение δ в формулу (12.7), найдем

- •12.4. Применение интегрального соотношения

- •Используя выражение (12. 19), получим из соотношение (12. 18) формулу для

- •12.5. Расчет смешанного пограничного слоя на пластине

- •12.6. Влияние сжимаемости воздуха на пограничный слой

- •12.7. Интегральное соотношение для расчета двумерного пограничного слоя на криволинейной поверхности

- •В результате деления этого интеграла на скорость v0 получим некоторую

- •12.8. Отрыв течения в пограничном слое

- •12.9. Управление пограничным слоем

Основы теории пограничного слоя

12.1. Понятие о пограничном слое

Теория движения идеальной жидкости хорошо разработана и обычно дает вполне удовлетворительные результаты при исследовании действительных течений (особенно при больших числах Рейнольдса), за исключением областей, расположенных в непосредственной близости от поверхности обтекаемого тела и областей отрыва потока в случае неудобообтекаемых тел. В этих областях на характер течения существенное влияние оказывают силы внутреннего трения жидкости, обусловленные наличием вязкости. Расстояние, на котором происходит изменение скорости от нуля (на поверхности тела) до величины, имеющей место в идеальной жидкости, характеризует область влияния вязкости. При внешнем обтекании по мере удаления от передней критической точки тела к задней кромке толщина этой области растет.

В рассматриваемом случае весь поток условно можно разбить на две области: пристенную область, весьма малой толщины, называемую пограничным слоем, где влияние сил вязкости столь же существенно, как и влияние всех других сил (например, сил давления, сил трения), и область внешнего потока, где влияние сил вязкости пренебрежимо мало. Таким образом, пограничный слой можно определить как прилегающий к поверхности твердого тела слои жидкости, в котором сосредоточено основное воздействие сил вязкости на тело.

От структуры течения в пограничном слое в значительной мере зависит сопротивление обтекаемого тела, его подъемная сила, аэродинамический нагрев (при сверхзвуковых скоростях) и т. д.

Торможение частиц газа в пограничном слое происходит под воздействием сил, передающих это торможение на некоторое расстояние от тела в глубь потока. Касательные напряжения (силы трения), обусловленные силами вязкости, уменьшают скорости частиц газа в пограничном слое и вызывают их вращение, образуя вихри. Изучение структуры и характера течения жидкости или газа в пограничном слое позволяет объяснить такие важные аэродинамические явления, как возникновение срыва потока на обтекаемых телах, образование вихревого следа за телом, а также определить силы трения газа на поверхности тела. Теоретически анализ движения газа в пограничном слое сводится к решению системы сложных дифференциальных уравнений. Решение должно удовлетворять граничным условиям: на бесконечности скорость потока должна совпадать по величине и направлению со скоростью внешнего потока V0(x), на поверхности обтекаемого тела скорость должна быть равна нулю.

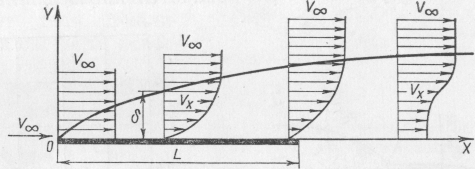

Рис. 12.1.Схематическое изображение

пограничного слоя на плоской пластине

Проблемой сопротивления трения в жидкостях и газах занимались многие ученые еще до появления теории пограничного слоя. Среди них Галилей, Кулон, Ньютон, Стоке, Рэнкин, Менделеев и др. Понятие о пограничном слое впервые было введено Жуковским.

Теоретические разработки теории пограничного слоя были начаты Прандтлем в 1904 г. и развиты Блазиусом, Карманом, Польгаузеном, Милликеном, Г. Шлихтингом и др. Развитию теории пограничного слоя посвящено большое количество работ советских ученых Л.С. Лейбензона, Η.Ε. Кочина, А.А. Дородницына, В.В. Голубева, Л.Г. Лойцянского, А.П. Мельникова, К.К. Федявского и др. Советские аэродинамики провели ряд важных теоретических и экспериментальных исследований пограничного слоя, разработали рациональные формы крыльев и фюзеляжей, имеющих малое сопротивление трения и обтекаемых без срыва потока до больших углов атаки.

Рассмотрим

вначале течение вязкой жидкости около

плоской пластины (рис.12.1). Опыты

показывают, что частицы жидкости,

соприкасающиеся с поверхностью пластины,

полностью затормаживаются. По мере

удаления от пластины скорость течения

увеличивается, асимптотически приближаясь

к теоретической скорости, соответствующей

обтеканию невязкой жидкостью, а в

рассматриваемом случае – к скорости

внешнего потока V0

= V.

Это обстоятельство делает неопределенным

положение верхней границы пограничного

слоя, а следовательно затрудняет

определение его толщины. Однако, учитывая,

что существенное нарастание скорости

в пограничном слое происходит у самой

стенки и уже на очень малом расстоянии

от нее скорость незначительно

отличается от скорости невозмущенного

потока, за толщину пограничного слоя δ

можно принять расстояние от поверхности

обтекаемого тела, на котором скорость

потока Vx достигает 99,5% скорости

внешнего потока. Весьма часто

принимаются и другие определения

условной толщины пограничного слоя,

хотя следует иметь в виду, что зона

влияния вязкости распространяется

от поверхности тела асимптотически и,

если принять вместо 99,5% хотя бы 99%, то

абсолютная величина толщины

пограничного слоя значительно уменьшится.

В соответствии с принятым определением

толщины δ внешняя граница пограничного

слоя не является линией тока и с

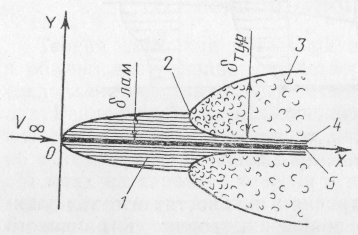

Рис. 12.2. Структура

пограничного слоя при переходе

ламинарного течения в турбулентное:

1 – ламинарный

слой;

2 – точка перехода;

3 – турбулентный

слой;

4 – вязкий подслой;

5 – пластина

Е

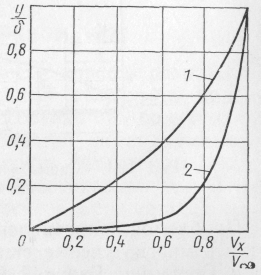

Рис.

12.3.Сравнение эпюр скорости в

ламинарном и

турбулентном пограничных слоях:

1 – ламинарный

слой;

2 – турбулентный

слой.

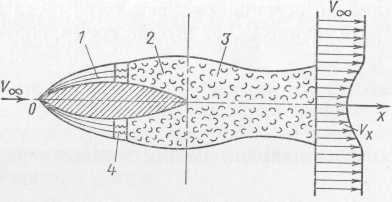

Пограничный слой на обтекаемом теле имеет примерно ту же структуру, что и на пластине. За обтекаемым телом пограничные слои, образовавшиеся на нижней и верхней поверхности тела, смыкаются и переходят в вихревой след (рис. 12.4), который по мере удаления от тела «расплывается», скорости в нем выравниваются и вдали от тела приближаются к скорости невозмущенного потока. Решение задач пограничного слоя сводится в общей постановке к интегрированию сложных дифференциальных уравнений (например, уравнений Навье – Стокса).

Рис. 12.4. Схема

потока при обтекании тела вязкой

жидкостью:

1 – ламинарный

слой;

2 – турбулентный

слой;

3 – вихревой след;

4 – переходная

зона ти

уравнения представляют собой нелинейные

дифференциальные уравнения в частных

производных и их интегрирование при

заданных граничных условиях сопряжено

с большими математическими трудностями

не только в случае вязкого сжимаемого

газа, но и в случае несжимаемой жидкости.

Поэтому при решении задач пограничного

слоя приходится прибегать к упрощению

уравнений Навье – Стокса [38], [70]. Существует

ряд способов упрощения уравнений

Навье – Стокса. Большой практический

интерес для многих задач аэродинамики

представляет, например, метод Прандтля,

в основу которого положено представление

о пограничном слое, при этом жидкость

считается маловязкой, а скорость ее

движения большой. Метод Прандтля

пригоден для течений с большими

числами Рейнольдса.

ти

уравнения представляют собой нелинейные

дифференциальные уравнения в частных

производных и их интегрирование при

заданных граничных условиях сопряжено

с большими математическими трудностями

не только в случае вязкого сжимаемого

газа, но и в случае несжимаемой жидкости.

Поэтому при решении задач пограничного

слоя приходится прибегать к упрощению

уравнений Навье – Стокса [38], [70]. Существует

ряд способов упрощения уравнений

Навье – Стокса. Большой практический

интерес для многих задач аэродинамики

представляет, например, метод Прандтля,

в основу которого положено представление

о пограничном слое, при этом жидкость

считается маловязкой, а скорость ее

движения большой. Метод Прандтля

пригоден для течений с большими

числами Рейнольдса.