- •Часть 2

- •Глава I

- •§ 1. Элементарные возбуждения в квантовой ферми-жидкости

- •§ 2. Взаимодействие квазичастиц

- •1) В явной матричной форме: pFm'

- •§ 3. Магнитная восприимчивость ферми-жидкости

- •§ 3] Магнитная восприимчивость ферми-жидкости 25

- •§ 4. Нулевой звук

- •1) Колебания, соответствующие нулевому звуку в слабо неидеальном ферми-газе, были впервые рассмотрены ю. Л. Климентовичем и в. П. Силиным (1952).

- •§ 5. Спиновые волны в ферми-жидкости

- •§ 6. Вырожденный почти идеальный ферми-газ с отталкиванием между частицами

- •Глава II

- •§ 7. Функция Грина макроскопической системы

- •2) Мы будем называть оператор н', как и н, гамильтонианом.

- •§ 8. Определение энергетического спектра по функции Грина

- •2) Аналогичное разложение в квантовой теории поля называют формулой Челлена—Лемана (ср. IV §§ 101, 108).

- •§ 9. Функция Грина идеального ферми-газа

- •§ 10. Распределение частиц ферми-жидкости по импульсам

- •§11. Вычисление термодинамических величин по функции Грина '

- •§12] Т-операторы в представлении взаимодействия

- •§ 13. Диаграммная техника для ферми-систем

- •X) Чтобы не разбивать изложения, доказательство этой теоремы отложиы на конец параграфа.

- •3 Е. М. Лифшнц, л. П. Питаевскнй

- •§ 14. Собственно-энергетическая функция

- •§ 15. Двухчастичная функция Грина

- •§16. Связь вершинной функции с амплитудой рассеяния квазичастиц

- •§ 17. Вершинная функция при малых передачах импульса

- •§ 18. Связь вершинной функции с функцией взаимодействия квазичастиц

- •§ 18] Функция взаимодействия квазйчасгиц 91

- •§ 19. Тождества для производных от функции Грина

- •1) Оно аналогично калибровочному преобразованию в квантовой электродинамике (ср. III (111,8—9)).

- •2) Ср. Более подробные рассуждения ниже, в § 23.

- •4 Е. М. Лнфшиц, л. П. Пнтаевский

- •§ 20. Вывод связи между предельным импульсом и плотностью

- •§ 20] Связь между предельным импульсом и плотностью

- •2) Формула же (2,11) для эффективной массы может быть выведена с помощью соотношения (17,17) и тождеств (19,11) и (19,15).

- •§ 21. Гриновская функция почти идеального ферми-газа

- •Глава III

- •§ 22. Элементарные возбуждения в квантовой бозе-жидкости

- •§ 23. Сверхтекучесть

- •2) Подробное изложение гидродинамики сверхтекучей жидкости дается в другом томе этого Курса (том VI).

- •I. Найти предельный закон температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения а жидкого гелия вблизи абсолютного нуля (к. R. Atkins, 1953).

- •2. Найти закон дисперсии епр (р) для примесных частиц в движущейся

- •§ 24] Фонолы в жидкости 119

- •§ 24. Фононы в жидкости

- •§ 24] Фононы в жидкости 121

- •§ 25. Вырожденный почти идеальный бозе-газ

- •2NPaN2 mV

- •§ 26. Волновая функция конденсата

- •2) Добавление или удаление частицы надо представлять себе как совер- шаемое бесконечно медленно. Этим исключается возбуждение системы пере- менным полем.

- •5 Е. М. Лифшиц, л. П. Патаевсквй

- •§ 27. Температурная зависимость плотности конденсата

- •§ 28. Поведение сверхтекучей плотности вблизи л-точки

- •§ 29. Квантованные вихревые нити

- •2) Эго утверждение не относится, однако, к близкой окрестности х-точки; здесь толщина вихревой нити порядка величины корреляционного радиуса флуктуации.

- •1. Найти скорость движения и импульс кругового вихревого кольца.

- •2. Найти закон дисперсии малых колебаний прямолинейной вихревой нити (w. Thomson, 1880).

- •§ 30. Вихревая нить в почти идеальном бозе-газе

- •§ 31. Гриновские функции бозе-жидкости1)

- •§ 32. Диаграммная техника для бозе-жидкости

- •2) Точнее, входящей в вершину волнистой линии должен сопоставляться множитель s, а выходящей — множитель е*; ввиду вещественности е эти множители фактически одинаковы.

- •§ 32] Диаграммная техника для бозе-жидкости 155

- •2) Поскольку f—четная функция своего аргумента, то выбор общего знака р здесь несуществен.

- •§ 33. Собственно-энергетические функции

- •§ 34. Распад квазичастиц

- •2Л2(р —рс)3 ЗпрЛ4

- •§ 35. Свойства спектра вблизи точки его окончания

- •1) Содержание этого параграфа принадлежит л. П. Питаевскому (1959).

- •§ 36. Гриновские функции при конечных температурах1)

- •§ 36] Гриновские функции при конечных температурах 173

- •§ 37. Температурные функции Грина

- •§ 38. Диаграммная техника для температурных функций Грина

- •Глава V

- •§ 39. Сверхтекучий ферми-газ. Энергетический спектр

- •§ 391 Сверхтекучий ферми-газ. Энергетический спектр

- •§ 40. Сверхтекучий ферми-газ. Термодинамические свойства

- •1) При больших и первый член разложения / (и) по 1/и:

- •2) Для разложения интеграла / (и) при и —»• 0 прибавляем и вычитаем из него интеграл

- •§ 41. Гриновские функции сверхтекучего ферми-газа

- •§ 42. Температурные гриновские функции сверхтекучего ферми-газа

- •1) Эту формулу можно получить, написав 1 1 г 1 , 1

- •§ 43. Сверхпроводимость металлов

- •§ 44. Сверхпроводящий ток

- •2) Феноменологическая электродинамика сверхпроводников изложена в другом томе этого курса—см. VIII глава VI.

- •2) Изложенный вывод уравнения (44,8) принадлежит л. Д. Ландау (1941).

- •§ 45. Уравнения Гинзбурга — Ландау

- •2) Этот выбор (в том числе отождествление m с истинной массой электрона) не имеет, конечно, глубокого смысла и условен в той же мере, как и определение ns в (44,2).

- •§ 46. Поверхностное натяжение на границе сверхпроводящей и нормальной фаз

- •8 Е. М. Лифшнц, л. П. Патаюаквй

- •§ 47. Два рода сверхпроводников

- •2) Не путать его с промежуточным состоянием сверхпроводников первого рода, возникающим при определенных конфигурациях образца и внешнего магнитного поля!

- •§ 47] Два рода сверхпроводников 229

- •§ 48. Структура смешанного состояния

- •1) В этом параграфе буква г будет обозначать цилиндрическую координату—расстояние от оси.

- •J) Второй член в (48,13), будучи выражен через ток j, принимает вид

- •2) Наиболее выгодна, по-видимому, решетка, образованная равносторонними треугольниками с вихревыми нитями в их вершинах.

- •§ 49. Диамагнитная восприимчивость выше точки перехода

- •§ 49] Диамагнитная восприимчивость выше точки перехода 241

- •§ 50. Эффект Джозефсона

- •§ 51. Связь тока с магнитным полем в сверхпроводнике

- •§ 52. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник

- •§ 53. Сверхпроводящие сплавы

- •§ 54. Эффект Купера при отличных от нуля орбитальных моментах пары

- •2) Переход происходит при температуре —ю-3 к. Заметим, что малость Тс обеспечивает существование области применимости теории нормальной ферми-жидкости к жидкому Не3.

- •Глава VI

- •§ 55. Электрон в периодическом поле

- •2. Найти закон дисперсии для одномерного движения частицы в слабом периодическом поле 0 (х).

- •§ 56. Влияние внешнего поля на движение электрона в решетке

- •§ 56J влияние внешнего поля на движение электрона

- •§ 57. Квазиклассические траектории

- •§ 58. Квазиклассические уровни энергии

- •§ 58] Квазиклассические уровни энергии 285

- •1) При движении в однородном магнитном поле адиабатическим инвариантом, не зависящим от выбора векторного потенциала, является интеграл

- •2) Для свободных электронов (см. Примечание на стр. 282) условие (58,7)

- •§ 59. Тензор эффективных масс электрона в решетке

- •§ 60. Симметрия состояний электрона в решетке в магнитном поле

- •§ 61. Электронный спектр нормальных металлов

- •§ 62. Гриновская функция электронов в металле

- •§ 62] Гриновская функция электронов в металле 305

- •§ 63. Эффект де Гааза — ван Альфена

- •2) Ср. V § 60, где этот эффект рассматривался для идеального электронного газа.

- •2) Ср. VIII § 18, где аналогичное условие выведено для электрического случая.

- •§ 64. Электрон-фононное взаимодействие

- •§ 65. Влияние электрон-фононного взаимодействия на электронный спектр в металле

- •2) Излагаемые в этом параграфе результаты принадлежат а. Б. Мигдалу (1958).

- •11 В. М. Лифшнц, л. П. Питаевский

- •§ 66. Электронный спектр твердых диэлектриков

- •§ 67. Электроны и дырки в полупроводниках

- •§ 68. Электронный спектр вблизи точки вырождения

- •1). Такая ситуация имеет место для дна дырочной зоны в алмазе, кремнии и германии, которые все имеют решетку одинакового типа.

- •1) Примером является одна из модификаций олова—серое олово.

- •Глава VII

- •§ 69. Уравнение движения магнитного момента в ферромагнетике

- •1) Экспериментальные данные о гиромагнитных отношениях g, дающие для ферромагнетиков значения, очень близкие к 2, свидетельствуют о спиновой природе ферромагнетизма.

- •§ 70. Магноны в ферромагнетике. Спектр

- •§ 71. Магноны в ферромагнетике. Термодинамические величины

- •§ 72. Спиновый гамильтониан

- •§ 72] Спиновый гамильтониан 357

- •2. Пренебрегая взаимодействием между спинами, вычислить намагниченность парамагнетика при произвольном соотношении между р§ и т.

- •§ 73. Взаимодействие магнонов

- •§ 74. Магноны в антиферромагнетике

- •Глава VIII

- •§ 75. Гриновская функция фотона в среде

- •§ 76. Флуктуации электромагнитного поля

- •§ 77. Электромагнитные флуктуации в неограниченной среде

- •2. То же для тела с магнитной поляризуемостью a,-j (to) *).

- •3. Определить флуктуации электромагнитного поля в условиях задачи 1 считая, однако, что температура среды много ниже температуры тела.

- •2 27 Eha/t_l г2 eftco/r_,

- •§ 78. Флуктуации тока в линейных цепях

- •§ 80. Тензор напряжений ван-дер-ваальсовых сил

- •§ 81. Молекулярные силы взаимодействия между твердыми телами. Общая формула

- •§ 82. Молекулярные силы взаимодействия между твердыми телами. Предельные случаи

- •§ 83. Асимптотическое поведение корреляционной функции в жидкости

- •§ 84. Операторное выражение для диэлектрической проницаемости

- •§ 85. Вырожденная плазма

- •§ 85] Вырожденная пллзма 417

- •2 YnVTe3

- •Глава IX

- •§ 86. Динамический формфактор жидкости

- •§ 87. Правила сумм для формфактора

- •§ 87] Правило сумм для формфактора 431

- •§ 88. Гидродинамические флуктуации

- •§ 89. Гидродинамические флуктуации в неограниченной среде

- •1. Найти корреляционную функцию флуктуации числа растворенных час- тиц в слабом растворе.

- •2. Найти корреляционную функцию флуктуации давления в жидкости, обладающей большой диспергирующей второй вязкостью £ (со) (связанной с медленной релаксацией некоторого параметра).

- •§ 90. Операторные выражения для кинетических коэффициентов

- •§91. Динамический формфактор ферми-жидкости

- •198, 207, 208, 213, 263 Восприимчивость парамагнетика 358, 359

- •216, 245, 276, 370 Квазиимпульс 267

- •118, 196, 208 Сила взаимного трения 142 Скелетная диаграмма 74, 84 Случайные потоки 434

- •384, 425, 435 Форм-фактор динамический 422

- •1) Этот указатель дополняет оглавле] включены термины и понятия, непосредствен

- •399, В формуле (81,6) в последнем выражении должно быть

§ 54. Эффект Купера при отличных от нуля орбитальных моментах пары

х)

Изложение теории бесщелевой

сверхпроводимости см. в оригинальной

статье: А.

А. Абрикосов, Л. П. Горькое, ЖЭТФ

39,

1781

(1960).

притяжения формулируется как требование отрицательности длины рассеяния а = ^ U d3x, т. е. положительность амплитуды рассеяния двух частиц в состоянии с нулевым орбитальным моментом относительного движения, / = 0 (именно это состояние дает главный вклад в рассеяние при малых энергиях).

Справедливо, однако, и гораздо более сильное утверждение: спаривание (и, как следствие, возникновение сверхтекучести) происходит, если взаимодействие имеет характер притяжения хотя бы при одном каком-либо значении момента / (Л. Д. Ландау, 1959). Подчеркнем, что речь идет об изотропной системе (жидкость или газ), где можно классифицировать состояния по значениям /.

Докажем это утверждение для ферми-газа с помощью метода, позволяющего, в принципе, определить температуру Тс перехода в сверхтекучее состояние исходя только из свойств системы (нормального ферми-газа) при температурах Т > Тс.

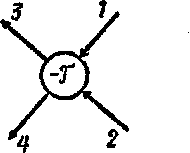

В § 18 было упомянуто, что в математическом аппарате гриновских функций нормальной ферми-системы энергия связанного состояния пары частиц проявляется как полюс вершинной функции Г; то же самое относится (при Т Ф 0) и к температурной вершинной функции, которую обозначим через $~. После появления такого полюса весь этот аппарат становится в действительности неприменимым, но он еще применим в первый момент, когда, при понижении температуры, при Т = ТС впервые появ-. ляется полюс, причем энергия связи пары в этот момент должна" равняться нулю; состояния сверхтекучей и нормальной фаз при этом совпадают.

На

скелетной диаграмме

На

скелетной диаграмме

димо, чтобы в ряде теории возмущений для вершинной функции имелись бы члены, содержащие интегралы, расходящиеся при условии (54,1) и при Тс—>0(ТС мало при слабом притяжении); в противном случае все поправки к (конечному) члену первого приближения были бы заведомо малы по сравнению с последним при всех температурах, и полюс не мог бы появиться.

Этому требованию удовлетворяет ряд «лестничных» диаграмм

£ 7

V-s/

3* к 7

?«--!«■-«—7

J«—f-*—f~1

.

= : + ; j + i ! i +.»

y^-\

ц*—U 2

4«

'

' '«■

»2Ч*-Ь-м...ч

-2

Как будет видно из последующего, во всех этих диаграммах (начиная со второй) малость по взаимодействию (от прибавления пунктирных линий) компенсируется, в указанном смысле, расходимостью интегралов1).

![]()

рг_ ^ Pi рг Pj

% ~р,

-р;— -р/—

Свободным концам и внутренним линиям диаграмм отвечают аргументы, которые указаны в (54,3) уже с учетом условий (54,1):

Pt = {0, Pi). Р, = (0, р,), Q = (»■£,. Я).

Спиновая зависимость гриновских функций идеального газа отделяется в виде £а0р = 8авЗ(0\ а спиновая зависимость вершинной функции (без антисимметризации!) — в виде

fy6.<#(P» Р*> Р1. Л) = Мр6^з. Р*\ Pi, Pt).

Раскрыв диаграммы (54,3) по указанным в § 38 правилам и сократив спиновые множители, получим для функции е»Г интегральное уравнение

со

l) К диаграммам (54,2) надо было бы добавить еще такой же ряд диаграмм с переставленными концами 3 и 4, что приводит к антисимметризации вершинной функции по ее спиновым и орбитальным аргументам. Однако для поставленной здесь цели определения Тс этого можно не делать, так как в обеих этих частях вершинной функции полюс появляется одновременно.

«^(Рз.-Рз; Pi,-Pi) + Г Е f ^(P3-q)^c,(^.q)S(0,(-^,-q)X xJr(q,-q; Pt,—Pi)-^ = t/(Pi—P,). (5*4,4)

В стоящих здесь сумме и интегралах существенны малые значения дискретной переменной t,s и значения q вблизи ферми-поверхности (см. ниже). Поэтому в множителях (/и/ под знаком интеграла можно положить ^ = 0 и q = pF- На ферми-поверхности лежат также и векторы pt и ра. Таким образом, все функции <$~ и U в уравнении (54,4) будут зависеть каждая лишь от одной независимой переменной — угла между какими-либо двумя из трех векторов р1т р3, qHa ферми-поверхности.

Уравнение (54,4) можно теперь решить, разложив U и «Г в ряды по полиномам Лежандра:

= £(2/ + 1)а(Рг(со5$),

1 = 0 со

= Е(2* + 1)«0"А (cosft),

(54,5)

1=0

где •& — какой-либо из указанных углов. Подставив эти разложения в (54,4) и произведя интегрирование по направлениям с помощью теоремы сложения сферических функций, получим

Pl(l+alIl) = al, (54,6)

где

П = Г fj|8««tt.. q)[^ = ^ Jj-^; (54,7)

функция $(0> взята из (37,13), a t]q = q*/2m—ix&vF(q—pF). Согласно формуле суммирования (42,10), имеем

Расходимость интеграла по dq = dr\/vF на верхнем пределе фиктивна (ср. примечание на стр. 189) и интеграл должен быть обрезан при некотором г] да ег х). Но при Т—>0 интеграл расходится логарифмически также и на нижнем пределе, т. е. ведет себя как In (1/7").

Из (54,6) видно, что 3~t обращается в бесконечность (т. е. $~ имеет полюс) при условии

*)

В виду быстрой сходимости суммы по s

в

(54,7) в ней действительно существенны

лишь малые ts,

а,

логарифмический характер интеграла

по dq

оправдывает

предположение о близости q

к

pF.