- •Часть 2

- •Глава I

- •§ 1. Элементарные возбуждения в квантовой ферми-жидкости

- •§ 2. Взаимодействие квазичастиц

- •1) В явной матричной форме: pFm'

- •§ 3. Магнитная восприимчивость ферми-жидкости

- •§ 3] Магнитная восприимчивость ферми-жидкости 25

- •§ 4. Нулевой звук

- •1) Колебания, соответствующие нулевому звуку в слабо неидеальном ферми-газе, были впервые рассмотрены ю. Л. Климентовичем и в. П. Силиным (1952).

- •§ 5. Спиновые волны в ферми-жидкости

- •§ 6. Вырожденный почти идеальный ферми-газ с отталкиванием между частицами

- •Глава II

- •§ 7. Функция Грина макроскопической системы

- •2) Мы будем называть оператор н', как и н, гамильтонианом.

- •§ 8. Определение энергетического спектра по функции Грина

- •2) Аналогичное разложение в квантовой теории поля называют формулой Челлена—Лемана (ср. IV §§ 101, 108).

- •§ 9. Функция Грина идеального ферми-газа

- •§ 10. Распределение частиц ферми-жидкости по импульсам

- •§11. Вычисление термодинамических величин по функции Грина '

- •§12] Т-операторы в представлении взаимодействия

- •§ 13. Диаграммная техника для ферми-систем

- •X) Чтобы не разбивать изложения, доказательство этой теоремы отложиы на конец параграфа.

- •3 Е. М. Лифшнц, л. П. Питаевскнй

- •§ 14. Собственно-энергетическая функция

- •§ 15. Двухчастичная функция Грина

- •§16. Связь вершинной функции с амплитудой рассеяния квазичастиц

- •§ 17. Вершинная функция при малых передачах импульса

- •§ 18. Связь вершинной функции с функцией взаимодействия квазичастиц

- •§ 18] Функция взаимодействия квазйчасгиц 91

- •§ 19. Тождества для производных от функции Грина

- •1) Оно аналогично калибровочному преобразованию в квантовой электродинамике (ср. III (111,8—9)).

- •2) Ср. Более подробные рассуждения ниже, в § 23.

- •4 Е. М. Лнфшиц, л. П. Пнтаевский

- •§ 20. Вывод связи между предельным импульсом и плотностью

- •§ 20] Связь между предельным импульсом и плотностью

- •2) Формула же (2,11) для эффективной массы может быть выведена с помощью соотношения (17,17) и тождеств (19,11) и (19,15).

- •§ 21. Гриновская функция почти идеального ферми-газа

- •Глава III

- •§ 22. Элементарные возбуждения в квантовой бозе-жидкости

- •§ 23. Сверхтекучесть

- •2) Подробное изложение гидродинамики сверхтекучей жидкости дается в другом томе этого Курса (том VI).

- •I. Найти предельный закон температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения а жидкого гелия вблизи абсолютного нуля (к. R. Atkins, 1953).

- •2. Найти закон дисперсии епр (р) для примесных частиц в движущейся

- •§ 24] Фонолы в жидкости 119

- •§ 24. Фононы в жидкости

- •§ 24] Фононы в жидкости 121

- •§ 25. Вырожденный почти идеальный бозе-газ

- •2NPaN2 mV

- •§ 26. Волновая функция конденсата

- •2) Добавление или удаление частицы надо представлять себе как совер- шаемое бесконечно медленно. Этим исключается возбуждение системы пере- менным полем.

- •5 Е. М. Лифшиц, л. П. Патаевсквй

- •§ 27. Температурная зависимость плотности конденсата

- •§ 28. Поведение сверхтекучей плотности вблизи л-точки

- •§ 29. Квантованные вихревые нити

- •2) Эго утверждение не относится, однако, к близкой окрестности х-точки; здесь толщина вихревой нити порядка величины корреляционного радиуса флуктуации.

- •1. Найти скорость движения и импульс кругового вихревого кольца.

- •2. Найти закон дисперсии малых колебаний прямолинейной вихревой нити (w. Thomson, 1880).

- •§ 30. Вихревая нить в почти идеальном бозе-газе

- •§ 31. Гриновские функции бозе-жидкости1)

- •§ 32. Диаграммная техника для бозе-жидкости

- •2) Точнее, входящей в вершину волнистой линии должен сопоставляться множитель s, а выходящей — множитель е*; ввиду вещественности е эти множители фактически одинаковы.

- •§ 32] Диаграммная техника для бозе-жидкости 155

- •2) Поскольку f—четная функция своего аргумента, то выбор общего знака р здесь несуществен.

- •§ 33. Собственно-энергетические функции

- •§ 34. Распад квазичастиц

- •2Л2(р —рс)3 ЗпрЛ4

- •§ 35. Свойства спектра вблизи точки его окончания

- •1) Содержание этого параграфа принадлежит л. П. Питаевскому (1959).

- •§ 36. Гриновские функции при конечных температурах1)

- •§ 36] Гриновские функции при конечных температурах 173

- •§ 37. Температурные функции Грина

- •§ 38. Диаграммная техника для температурных функций Грина

- •Глава V

- •§ 39. Сверхтекучий ферми-газ. Энергетический спектр

- •§ 391 Сверхтекучий ферми-газ. Энергетический спектр

- •§ 40. Сверхтекучий ферми-газ. Термодинамические свойства

- •1) При больших и первый член разложения / (и) по 1/и:

- •2) Для разложения интеграла / (и) при и —»• 0 прибавляем и вычитаем из него интеграл

- •§ 41. Гриновские функции сверхтекучего ферми-газа

- •§ 42. Температурные гриновские функции сверхтекучего ферми-газа

- •1) Эту формулу можно получить, написав 1 1 г 1 , 1

- •§ 43. Сверхпроводимость металлов

- •§ 44. Сверхпроводящий ток

- •2) Феноменологическая электродинамика сверхпроводников изложена в другом томе этого курса—см. VIII глава VI.

- •2) Изложенный вывод уравнения (44,8) принадлежит л. Д. Ландау (1941).

- •§ 45. Уравнения Гинзбурга — Ландау

- •2) Этот выбор (в том числе отождествление m с истинной массой электрона) не имеет, конечно, глубокого смысла и условен в той же мере, как и определение ns в (44,2).

- •§ 46. Поверхностное натяжение на границе сверхпроводящей и нормальной фаз

- •8 Е. М. Лифшнц, л. П. Патаюаквй

- •§ 47. Два рода сверхпроводников

- •2) Не путать его с промежуточным состоянием сверхпроводников первого рода, возникающим при определенных конфигурациях образца и внешнего магнитного поля!

- •§ 47] Два рода сверхпроводников 229

- •§ 48. Структура смешанного состояния

- •1) В этом параграфе буква г будет обозначать цилиндрическую координату—расстояние от оси.

- •J) Второй член в (48,13), будучи выражен через ток j, принимает вид

- •2) Наиболее выгодна, по-видимому, решетка, образованная равносторонними треугольниками с вихревыми нитями в их вершинах.

- •§ 49. Диамагнитная восприимчивость выше точки перехода

- •§ 49] Диамагнитная восприимчивость выше точки перехода 241

- •§ 50. Эффект Джозефсона

- •§ 51. Связь тока с магнитным полем в сверхпроводнике

- •§ 52. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник

- •§ 53. Сверхпроводящие сплавы

- •§ 54. Эффект Купера при отличных от нуля орбитальных моментах пары

- •2) Переход происходит при температуре —ю-3 к. Заметим, что малость Тс обеспечивает существование области применимости теории нормальной ферми-жидкости к жидкому Не3.

- •Глава VI

- •§ 55. Электрон в периодическом поле

- •2. Найти закон дисперсии для одномерного движения частицы в слабом периодическом поле 0 (х).

- •§ 56. Влияние внешнего поля на движение электрона в решетке

- •§ 56J влияние внешнего поля на движение электрона

- •§ 57. Квазиклассические траектории

- •§ 58. Квазиклассические уровни энергии

- •§ 58] Квазиклассические уровни энергии 285

- •1) При движении в однородном магнитном поле адиабатическим инвариантом, не зависящим от выбора векторного потенциала, является интеграл

- •2) Для свободных электронов (см. Примечание на стр. 282) условие (58,7)

- •§ 59. Тензор эффективных масс электрона в решетке

- •§ 60. Симметрия состояний электрона в решетке в магнитном поле

- •§ 61. Электронный спектр нормальных металлов

- •§ 62. Гриновская функция электронов в металле

- •§ 62] Гриновская функция электронов в металле 305

- •§ 63. Эффект де Гааза — ван Альфена

- •2) Ср. V § 60, где этот эффект рассматривался для идеального электронного газа.

- •2) Ср. VIII § 18, где аналогичное условие выведено для электрического случая.

- •§ 64. Электрон-фононное взаимодействие

- •§ 65. Влияние электрон-фононного взаимодействия на электронный спектр в металле

- •2) Излагаемые в этом параграфе результаты принадлежат а. Б. Мигдалу (1958).

- •11 В. М. Лифшнц, л. П. Питаевский

- •§ 66. Электронный спектр твердых диэлектриков

- •§ 67. Электроны и дырки в полупроводниках

- •§ 68. Электронный спектр вблизи точки вырождения

- •1). Такая ситуация имеет место для дна дырочной зоны в алмазе, кремнии и германии, которые все имеют решетку одинакового типа.

- •1) Примером является одна из модификаций олова—серое олово.

- •Глава VII

- •§ 69. Уравнение движения магнитного момента в ферромагнетике

- •1) Экспериментальные данные о гиромагнитных отношениях g, дающие для ферромагнетиков значения, очень близкие к 2, свидетельствуют о спиновой природе ферромагнетизма.

- •§ 70. Магноны в ферромагнетике. Спектр

- •§ 71. Магноны в ферромагнетике. Термодинамические величины

- •§ 72. Спиновый гамильтониан

- •§ 72] Спиновый гамильтониан 357

- •2. Пренебрегая взаимодействием между спинами, вычислить намагниченность парамагнетика при произвольном соотношении между р§ и т.

- •§ 73. Взаимодействие магнонов

- •§ 74. Магноны в антиферромагнетике

- •Глава VIII

- •§ 75. Гриновская функция фотона в среде

- •§ 76. Флуктуации электромагнитного поля

- •§ 77. Электромагнитные флуктуации в неограниченной среде

- •2. То же для тела с магнитной поляризуемостью a,-j (to) *).

- •3. Определить флуктуации электромагнитного поля в условиях задачи 1 считая, однако, что температура среды много ниже температуры тела.

- •2 27 Eha/t_l г2 eftco/r_,

- •§ 78. Флуктуации тока в линейных цепях

- •§ 80. Тензор напряжений ван-дер-ваальсовых сил

- •§ 81. Молекулярные силы взаимодействия между твердыми телами. Общая формула

- •§ 82. Молекулярные силы взаимодействия между твердыми телами. Предельные случаи

- •§ 83. Асимптотическое поведение корреляционной функции в жидкости

- •§ 84. Операторное выражение для диэлектрической проницаемости

- •§ 85. Вырожденная плазма

- •§ 85] Вырожденная пллзма 417

- •2 YnVTe3

- •Глава IX

- •§ 86. Динамический формфактор жидкости

- •§ 87. Правила сумм для формфактора

- •§ 87] Правило сумм для формфактора 431

- •§ 88. Гидродинамические флуктуации

- •§ 89. Гидродинамические флуктуации в неограниченной среде

- •1. Найти корреляционную функцию флуктуации числа растворенных час- тиц в слабом растворе.

- •2. Найти корреляционную функцию флуктуации давления в жидкости, обладающей большой диспергирующей второй вязкостью £ (со) (связанной с медленной релаксацией некоторого параметра).

- •§ 90. Операторные выражения для кинетических коэффициентов

- •§91. Динамический формфактор ферми-жидкости

- •198, 207, 208, 213, 263 Восприимчивость парамагнетика 358, 359

- •216, 245, 276, 370 Квазиимпульс 267

- •118, 196, 208 Сила взаимного трения 142 Скелетная диаграмма 74, 84 Случайные потоки 434

- •384, 425, 435 Форм-фактор динамический 422

- •1) Этот указатель дополняет оглавле] включены термины и понятия, непосредствен

- •399, В формуле (81,6) в последнем выражении должно быть

1) К

первому роду относятся сверхпроводящие

чистые металлические

элементы. Ко

второму роду относятся сверхпроводящие

сплавы. Предположе-

ние о том, что в

сплавах х>

1/У~2,

впервые

было высказано Л.

Д.

Ландау.2) Не путать его с промежуточным состоянием сверхпроводников первого рода, возникающим при определенных конфигурациях образца и внешнего магнитного поля!

Верхнее

критическое поле оказывается возможным

определить (в рамках теории

Гинзбурга—Ландау) даже без предва-

228

СВЕРХПРОВ одимость

[гл. v

рительного

выяснения .характера структуры смешанного

состояния. Достаточно заметить, что

при полях, несколько меньших Нс2,

зародыши

s-фазы

могут иметь лишь малые значения

параметра порядка ар (очевидно, что

ар—*0 при $—+Нс2).

Поэтому

состояние этих зародышей может быть

описано уравнениями Гинзбурга — Ландау,

линеаризованными по ар. Опустив в

(45,12) нелинейный член, приходим к

уравнению

рительного

выяснения .характера структуры смешанного

состояния. Достаточно заметить, что

при полях, несколько меньших Нс2,

зародыши

s-фазы

могут иметь лишь малые значения

параметра порядка ар (очевидно, что

ар—*0 при $—+Нс2).

Поэтому

состояние этих зародышей может быть

описано уравнениями Гинзбурга — Ландау,

линеаризованными по ар. Опустив в

(45,12) нелинейный член, приходим к

уравнению

_L^_^v_|A)2op=|aK, (47,1)

причем под А можно понимать векторный потенциал однородного поля ф при ор = 0, когда тело находится в нормальном состоянии с полностью проникшим в него внешним полем.

Но (47,1) по своей форме есть просто уравнение Шредингера для частицы с массой 2т и зарядом 2е в магнитном поле, причем \а\ играет роль уровня энергии; совпадают и граничные условия в обоих задачах: \р = 0на бесконечности. Как известно (см. III § 112), минимальное значение энергии частицы, движущейся в однородном магнитном поле, есть E0 — h(oH/2, где = -= 2\е\$/2тс (от этого значения начинается непрерывный спектр энергий). Из аналогии между обоими задачами следует поэтому, что описываемые уравнением (47,1) зародыши s-фазы могут существовать только при

1«1>-Щг«.

так что критическое поле Нсг = 2тс | а |/| е \ %. С помощью выражений (45,9), (45,17—18) эта формула может быть записана как

Hc2=V2xHc (47,2)

(А. А. Абрикосов, 1952).

Решение уравнения (47,1) с граничным условием ор = 0, поставленным на бесконечности, отвечает образованию зародыша s-фазы в толще образца, вдали от его поверхности. Покажем, что наличие поверхности способствует образованию зародыша, в результате чего они могут возникать в тонком поверхностном слое уже при $ > Нс2 (D. Saint-James, P. G. De Gennes, 1963).

Решение уравнения (47,1), описывающее зародыш s-фазы вблизи поверхности тела (которую считаем плоской), должно удовлетворять на ней граничному условию 5яр/дл: = 0, где х— координата в направлении нормали к поверхности (уело-

§ 47] Два рода сверхпроводников 229

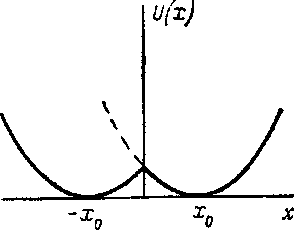

вне (45,15) при Ах — 0). Для установления нужной квантовоме-ханической аналогии вспомним, что использованная выше задача о движении частиц в однородном магнитном поле, в свою очередь, эквивалентна задаче о движении в одномерной параболической потенциальной яме

где х0—постоянная, отвечающая «центру орбиты» (см. III § 112). Рассмотрим теперь двойную яму, составленную из двух одина- ковых параболических ям, расположен- ных симметрично относительно плоскости л: = 0 (рис. 8). Основному состоянию ча- стицы в таком поле отвечает волновая функция ty(x), не имеющая нулей и чет- ная по х; такая функция автоматиче- ски удовлетворяет условию ар' = 0 при х = 0. В то же время основной уровень частицы в двойной яме лежит ниже уров- ня в одиночной яме1); в переносе на за- рИс. 8. дачу о зародышах этим доказывается сде- ланное выше утверждение об облегчении их образования вбли- зи поверхности.

Численный расчет уровня в двойной яме приводит к результату, что его минимальное (в зависимости от параметра х0) значение составляет 0,59Е0. Повторив рассуждения, приводящие к формуле (47,2), найдем, что верхний предел полей, в которых возникают поверхностные зародыши s-фазы, лежит при HcS = = Яс2/0,59, т. е.

Яс, = 1,7#с2 = 2,4хЯе. (47,3)

Таким образом, в области полей между Яс2 и Нс3 возникает явление поверхностной сверхпроводимости; граница этой области показана на рис. 7 пунктирной линией..Толщина сверхпроводящего слоя у поверхности нормальной фазы — порядка величины £(Т). Эту оценку легко получить из той же квантово-механической аналогии: волновая функция частицы в потенциальной яме (на уровне£0)сосредоточена в области х~%1УтЕ0; соответствующий размер зародыша получается заменой Е0 на | а \ и (согласно (45,17)) совпадает с ЦТ).

Все сказанное выше относится к сверхпроводникам второго рода. Но введенные таким образом критические поля Яс2 и Нсй

х) Это связано с понижением потенциальной энергии в полупространстве х < 0 по сравнению с той, которая была бы при одиночной яме (пунктирная линия на рис. 8). См., например, III § 50, задача 3.

могут иметь определенный физический смысл и для сверхпроводников первого рода.

Если и лежит в интервале 1 /]/2 = 0,71 > к > 0,59/j/2 = 0,42, то Нсг < Нс, но Нс3 > Нс. Хотя смешанная фаза в этом случае не возникает, но в интервале полей между Нс и Нс3 существует поверхностная сверхпроводимость.

Наконец, по смыслу произведенного вывода, значение Нсъ (47,2) определяет (при любом х) верхнюю границу полей, в которых возможно образование зародышей s-фазы со сколь угодно малыми Поэтому в сверхпроводнике первого рода (где Нс2 < Нс) в полях S$ < Нс2 термодинамически невыгодная нормальная фаза абсолютно неустойчива. В интервале же Н%с < < Нс нормальная фаза может существовать как метастабильная: фазовый переход первого рода из п- в s-фазу в этой области может произойти только путем возникновения зародышей s-фазы с конечными значениями г|), затрудненного положительным поверхностным натяжением на их границе (В. Л. Гинзбург, 1956).

Задача

Определить критическое поле для сверхпроводящего шарика малого радиуса #<6 (В. Л. Гинзбург, 1958).

Решен и е. В этом случае (как и в тонкой пленке — см. задачу в § 45) разрушение сверхпроводимости происходит путем фазового перехода второго рода. Критическое поле для шарика можно найти как значение, ниже которого п-фаза теряет устойчивость по отношению к образованию зародышей s-фазы. Как и в тексте, это сводится к нахождению наименьшего собственного значения уравнения Шредингера (47,1). При условии R<^.8 последнее можно искать с помощью теории возмущений по отношению к внешнему полю, причем невозмущенная волновая функция *ф = const (зародыш занимает весь объем шарика). Собственное значение определяется тогда просто как среднее значение оператора возмущения (2еА/с)2/4т (среднее же значение от оператора (ieh/mc) (Ay) при ip = const равно нулю). При этом векторный потенциал однородного поля должен быть выбран в виде А = [Фг]/2; именно при такой калибровке решение t|) = const удовлетворяет на поверхности шарика граничному условию (45,15), сводящемуся к требованию пА = 0. Произведя усреднение, найдем

0 4mc2 3 * Г ~~ Юте2 "

Критическое поле определяется (как и в тексте) условием £0 = 101, приводящим к результату

я(шаР)= ушнст.

Допустимость использования теории возмущений подтверждается тем, что найденное значение Е0 (при $Q = Нсшар)) при условии R -^6 действительно мало по сравнению со следующим собственным значением, которое соответствовало бы уже переменной в объеме шарика волновой функции и имело бы порядок величины %2/mR2,