- •Учебное пособие История

- •Лекция № 1. Введение в курс «История»

- •История как наука

- •10.Функция формирования гражданских, нравственных ценностей и качеств – это функция

- •1.Античное наследие в эпоху Великого переселения народов

- •2.Проблема этногенеза восточных славян.

- •1. Основные этапы объединения русских земель. Московское царство

- •2. Социально-экономическое развитие в период российского средневековья

- •3. Внешняя политика в правление Ивана Грозного

- •4. Смутное время в истории России

- •Лекция № 4. Взаимосвязь религии и культуры в X IV– XVII вв.

- •1. Особенности русской средневековой культуры

- •2. «Обмирщение» культуры в XVII в.

- •1. Особенности русской средневековой культуры

- •2. «Обмирщение» культуры в XVII в.

- •Тестовые задания модуль I

- •1 Вариант

- •2 Вариант

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

_______________________________________________________________________

ИНСТИТУТ международных отношений истории и востоковедения

Муфтахутдинова Д.Ш.

Учебное пособие История

КАЗАНЬ 2013

Печатается по рекомендации Института международных отношений истории и востоковедения

Казанского (Приволжского) федерального университета

ББК 88.3я7

УДК 159.9(075)

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор Ислаев Г.Ф. (ИПКРО);

доктор исторических наук, профессор Гилязов И.А. (КФУ)

Муфтахутдинова Диляра Шамилевна

Практикум по истории для не исторических специальностей : Учеб. пособие. Казань: К(П)ФУ, 2012. – с.

Практикум представляет собой учебное пособие, предназначенное для организации семинарских и практических занятий, а также самостоятельной работы по освоению курса «история». При составлении практикума был учтен стандарт по дисциплине «история» для неисторических специальностей. Учебное пособие включает краткое содержание тем, планы семинарских занятий, практические задания и контрольные тесты, а так же список литературы по каждому модулю. Практикум предназначен для преподавателей истории и студентов, обучающихся на неисторических факультетах университетов и институтов.

© Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2012

© Муфтахутдинова Д.Ш.

Оглавление курса лекций

Модуль 1.

Лекция № 1. Введение в курс «История».

Лекция 2.Этапы становления российской государственности в IX- XV вв.

Лекция 3. От Руси к России. Специфика формирования единого российского государства.

Лекция № 4. Взаимосвязь религии и культуры в X IV– XVII вв.

Модуль 2.

Лекция 5. Государственное управление и реформы в XVIII в.

Лекция 6 . Государственное управление и реформы в XIX – начале XX в.

Лекция 7. Культура России XVIII – начала XX вв.

Лекция 8. Экономика и общество России в XIX- начале XX вв.

Лекция 9. Внешняя политика России в XVIII- начале XX в.

Модуль 3.

Лекция №10. Советский Союз как уникальный этап российской государственности. (1917 – 1991 гг.)

Лекция № 11. Социально-экономическое развитие (1917-1953)

Лекция № 12. Социально-экономическое развитие (1953-1991)

Лекция № 13. Развитие общества, науки и культуры

Лекция №14. СССР во Второй мировой войне.

Лекция № 15. Россия на рубеже тысячелетий

Модуль 1.

Лекция № 1. Введение в курс «История»

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие о классификации исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории

История как наука

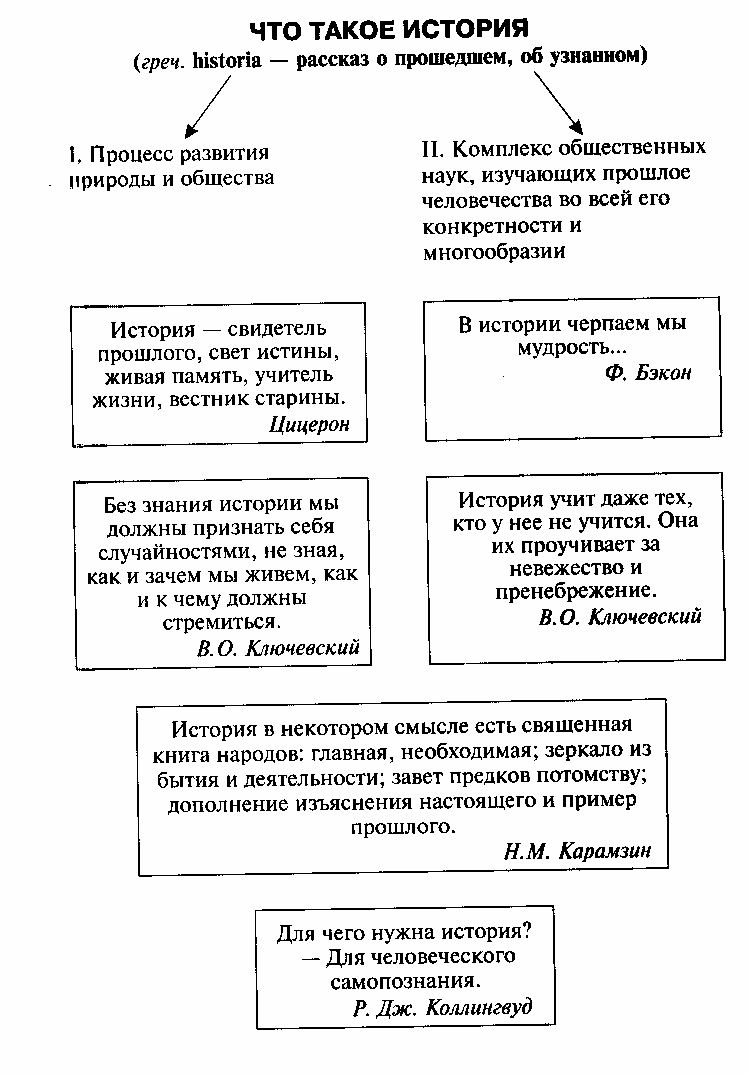

В переводе с греческого языка термин "история" означает "рассказ о прошедшем". Широкое употребление это понятие получило с 5 века до н.э., когда появилась книга Геродота под названием "История.

Самое ёмкое научное определение истории – это понимание её как процесса формирования и развития человеческого общества как на локально-региональном, так и на общемировом уровнях.

Так же историю можно определить как комплекс наук, изучающих формирование и развитие человеческого общества в его конкретности и многообразии.

Для чего нужна история? Краткий и всеобъемлющий ответ на этот вопрос был дан одним из крупнейших теоретиков исторической науки ХХ века, английским историком Р. Дж. Коллингвудом: "История необходима для человеческого самопознания".

Для того чтобы разобраться в реальном значении истории, необходимо уяснить чёткие представления о функциях и принципах исторической науки.

Функции исторической науки:

Познавательная функция заключается в выявление закономерностей исторического развития своего народа и человечества в целом.

Прогностическая функция заключается в предвидение будущего общественного развития.

Практически-рекомендательная функция истории состоит в выработке научно-обоснованного политического курса. Изучение и усвоение уроков истории служит руководством для людей в их практической деятельности.

Воспитательная функция истории заключается в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств. Она представляется одной из самых главных, так как история воспитывает как патриотизм, так и уважительное отношение к общечеловеческим ценностям.

Для того чтобы быть наукой, чтобы служить человеку и обществу история должна опираться на достоверное знание о прошлом. В соответствии с этим история выработала ряд основополагающих теоретико-методологических принципов, которые позволяют ей воссоздавать адекватную картину исторической действительности:

Принцип объективности требует изучения объективных закономерностей, которые определяют общественное развитие, опоры на факты в их истинном содержании без искажения и подгонки под заранее созданные схемы, изучения всех фактов в совокупности.

Принцип историзма исходит из необходимости изучить каждое явление в развитии. Важно также видеть это явление не изолированно, но во взаимосвязи с другими явлениями.

Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется методологией. Историки в основном пользуются тремя методами исторического познания: а) сравнительным - сопоставление исторических объектов в пространстве и во времени; 2) Типологическим - классификация исторических явлений, событий, объектов; 3)Проблемно-хронологическим - изучение последовательности исторических событий во времени.

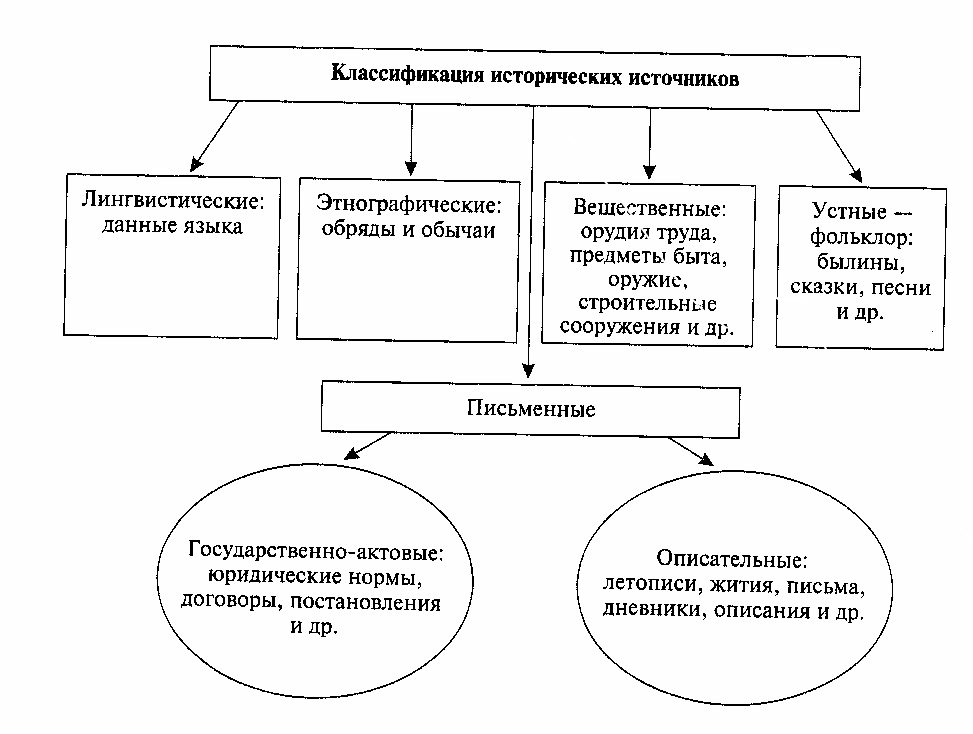

Принципы и методы, которыми пользуется историческая наука для получения объективного знания о прошлом, требуют анализа всей совокупности исторических источников, в которых нашла отражение жизнедеятельность людей и обществ на протяжении более чем тысячелетней истории России. Исторические источники - это реально существующие объекты, созданные людьми в процессе существования и развития общества, которые дают возможность понять и реконструировать его прошлое.

Вспомогательные исторические дисциплины изучают определенные виды или отдельные формы и содержания исторических источников.

Генеология (от греч.-родословная) - наука о происхождении, возникновении и развитии родственных отношений;

Геральдика (лат. глашатай) –наука, изучающая гербы как исторический источник;

Дипломатика ( от греч. документ) – изучает происхождение форму и содержание, а так же функционирование документов правового характера.

Ономастика (от греч. имя, наименование) – наука изучающая имена собственные, историю их возникновения. Имеет несколько разделов. Топонимика- изучает географические наименования.

Антропонимика- изучает личные имена людей. Этнонимика –изучает названия племен, народв и других этнических общностей. Теонимика – изучает имена богов.

Нумизматика- изучает историю монетной чеканки и денежного обращения по монетам, денежным слиткам и др.

Палеография- изучает внешние признаки рукописных источников, в их историческом развитии ( почерк, знаки письма, чернила и др.)

Сфрагистика- наука изучающая печати.

Хронолгия – нака изучающая системы летоисчисления и календари различных народов.

Этимология – раздел языкознания , занимающийся изучением первоначальной словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения.

Русская история превратилась в науку не сразу. История исторической науки, ее становления и развития называется историографией.

Методологическим подходом определяющим дворянский этап историографии можно определить как субъективизм. Поскольку все историки этого периода считали, что ход истории определяют выдающиеся личности.

Первым систематическим обзором русской истории стали произведения В.Н. Татищева (1686 - 1750), хотя его труды представляют собой ни что иное, как подробный сборник летописных данных, изложенных в хронологическом порядке, однако его мы уже можем считать дворянским просветителем т.к. он считал что знание и просвещение определяют ход исторического процесса. Гораздо важнее в научном отношении была «История Российская» М.М. Щербатова. Но единый научный труд, содержащий в себе цельный взгляд на историческое прошлое России, появился лишь в начале XIX века. Им стала «История государства Российского» Н.М. Карамзина.

Звание великих русских историков XIX века по праву носят С.М. Соловьёв и В.О. Ключевский. Эти имена определяют буржуазный этап русской историографии, где основным методом исторического познания считается рационализм.(Рационализм- признание разума единственным источником познания) С.М. Соловьёв создал фундаментальную «Историю России с древнейших времён», где он изобразил русскую историю как борьбу противоположностей – созидательного государственного начала и разрушительных антигосударственных тенденций. Соловьев видел ход русской истории в переходе от родовых отношений к семье и далее к государственности. Три важнейших фактора: природа страны, природа племени и ход внешних событий объективно определяют исторический процесс, считал ученный. Его ученик В.О. Ключевский больше внимания уделил народной жизни, быту, социально-экономической истории и изложил результаты своих исследований в блестящем «Курсе русской истории».

Господствующим методом в познании исторического прошлого в советский период был марксистский подход. Данный метод исторического познания рассматривает исторический процесс как последовательную смену в истории человечества общественно-экономических формаций. В этот период историческая наука развивалась сложно и неоднозначно. Одним из первых ярких русских историков, рассматривавших ход российской истории с марксистских позиций был М.Н.Покровский . В советский период историки особенно успешно изучали социально-политическую проблематику, движения народных масс. Были выявлены и ведены в научный оборот новые исторические источники. Многие ключевые проблемы русской истории продолжали переосмысливаться, однако появившийся в 1938 году «Краткий курс истории ВКП (б)», под редакцией И.В. Сталина закрепил монополию партии на историческую истину. Господство в теоретической сфере только одной марксистко-ленинской концепции существенно сковывало творчество ученых .Прежде всего, это было связано с идеологическим давлением на историков, которое имело место в те годы. К числу известных советских историков можно отнести Б.Д. Грекова, Б.А.Рыбакова, В.Л. Янина, А.А. Зимина, Л.В. Черепнина и др., в том числе, незаслуженно забытого на долгие годы Л.Н. Гумилёва.

Стремление поставить историю на научную основу, то есть, определить, существуют ли законы истории, породило в науке ряд подходов к её изучению и объяснению.

Ведущими среди них стали формационная и цивилизационная парадигмы.

В соответствии с формационным подходом развитие общества рассматривается как некий линейный процесс прохождения всеми этносами и странами общих ступеней общественного развития – формаций, каждая из которых характеризуется своими качественными особенностями общественных отношений. Формаций пять - первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая, то есть, движение происходит от бесклассового общества через классовое снова к бесклассовому.

В рамках этой парадигмы решающее значение имеют экономические и социокультурные моменты, прежде всего, материальное производство и производственно-экономические отношения.

Логичность и обоснованность этой теории для своего времени выдвинули её на первое место среди концепций, объясняющих исторический процесс. Вместе с тем в её рамках почти не были разработаны положения о влиянии на развитие человеческого общества общекультурных факторов.

В соответствии с цивилизационной парадигмой развитие каждой страны и каждого этноса представляет собой последовательное прохождение ими стадий формирования, расцвета и упадка при сохранении на всех этих стадиях некоторых свойственных стране и этносу качественных цивилизационных характеристик.

Понятие «цивилизация» появилось в античные времена, однако научные теории цивилизаций возникли значительно позже, в XVIII веке.

Цивилизация рассматривается как определённая ступень в развитии культуры отдельных народов и регионов. Так она определяется в теории цивилизаций А. Тойнби.

Второй подход к определению сущности цивилизации заключается в том, что её понимают как конкретный этап общественного развития, наступивший в жизни народов после эпохи дикости и варварства, для которого характерно появление государств, городов, письменности и т.д. (Л. Морган).

Третий подход – это понимание цивилизации как конечного момента в развитии культуры того или иного народа или региона, означающее её закат или упадок (О. Шпенглер).

Цивилизация – это сообщество людей, объединённое основополагающими духовными ценностями, имеющее устойчивые особенные черты в социально-политической организации, культуре, экономике, а так же, психологическое чувство принадлежности к этому сообществу.

Россия не есть самостоятельная цивилизация. Это особый, исторически сформировавшийся конгломерат народов, относящихся к разным типам цивилизаций, объединённых мощным централизованным государством и великорусским ядром.

Подходя к изучению дисциплины «история» необходимо уяснить неправомерность какого-либо противостояния разных социокультурных общностей, в том числе одностороннего превознесения «своей» и уничижения «чужой» культуры. Традиции кичливого квасного патриотизма, как и самоуничижительные наклонности Иванушки, не помнящего своего родства, одинаково ущербны. Культуры и цивилизации не могут быть хорошие или плохие, они — разные, у них свои самостоятельные и исторически значимые достижения. Это не только создает прекрасные возможности для их взаимообогащения, но и доказывает несостоятельность западно-центристских или азиацентристских, любых аналогичных систем взглядов, произвольно провозглашающих способ существования и деятельность конкретных сообществ в виде эталона для всего человечества.

На сегодняшний день необходимо объективно осмыслить многообразие материальных, социальных и духовных достижений и характеристики российской цивилизации, их общечеловеческое значение, как и ее недостатки. Знание плюсов и минусов, положительных и отрицательных качеств своей цивилизации, ее реальных противоречий призвано подвести к выводу, что и благоприятное будущее достигается не автоматически, что тут нет места предопределенности, мессианству, а дальнейшее развитие в значительной мере зависит от самого народа, особенно его политической, хозяйственной и интеллектуальной элиты.

Представляется правомерным остановиться и на диалектике «русского» и «российского» в самом определении рассматриваемой цивилизации. Освещение вопросов взаимодействия этнических и цивилизационных факторов в полиэтнической общности требует соблюдения такта и точности формулировок. В значительной мере это касается взаимоотношения русского этноса и других российских народов. Уникальность России, в отличие от иных крупных полиэтнических стран, состоит в том, что около 20 процентов нерусского населения по преимуществу компактно живут на своих исторических землях, занимающих около половины ее территории, а также частично разбросаны в диаспоре.

Без русского основания, в том числе объединительной роли русского языка, российское общество не может существовать, но в то же время нет России без добровольного союза других исконных этноконфессиональных общностей, традиционно живущих на ее просторах. Уместно отметить и то, что, в отличие от североамериканского «плавильного котла», в российской цивилизации русский народ сыграл интегрирующую роль, будучи центром культурного притяжения не только для славянских, но и тюркских, финно-угорских и других народов. Этому способствовало и то, что русскому народу, ставшему собирателем и объединителем других народов России, присущи такие черты, как толерантность, склонность к взаимообогащению культур, оказанию помощи и т. д. Можно даже сказать, что в цивилизационном аспекте русская культура в большей мере выступает общероссийской, чем сугубо этнической, и это способствовало созданию великой российской многоцветной культуры, снискавшей мировое признание.

В настоящее время особую актуальность приобрела необходимость определения цивилизационного статуса для различных стран. Современные объективные и навязываемые унификационные тенденции в мире с неизбежностью порождают ответные реакции — различные способы сохранения своей культурной самобытности, определение цивилизационной специфики, вплоть до самых деструктивных. В силу этого особую остроту приобретает геополитическая проблематика, объединяющая цивилизационное устроение общества и политический процесс.

Понимание современного мира как «мира миров», рассматриваемое как культурное и цивилизационное разнообразие, с необходимостью бросает вызов западной, особенно американской, вере в универсальность западной культуры, которая подкрепляется объединительными интегративными тенденциями в экономической, финансовой, информационной, правовой и других сферах. Запад последовательно на протяжении уже нескольких веков смешивает «свою» цивилизацию с цивилизацией вообще, призывая незападные социумы сменить свои идентичности на либеральные. При отсутствии такого желания, при стремлении сохранить свою культурную самобытность, при отстаивании своих национальных интересов те или иные страны и их население объявляются в лучшем случае заблуждающимися, в худшем — врагами демократии и как следствие реальной угрозой всему миру. Подобная политика, основанная на нормативном отношении к либерально-западным ценностям, подкрепленным могучим экономическим и научно-технологическим потенциалом, манифестируется не только в стратегии «мягкой гегемонии», но и в открытом применении силовых методов, оправдываемых «высшими идеалами».

В подобной ситуации оказалась и Россия, для которой решение вопросов о своей цивилизационной специфике, восстановлении идентичности, поиска своего места в мультицивилизационном мировом политическом пространстве является жизненно необходимым.

Тесты.

Вариант1.

1. Господствующим в познании исторического прошлого в советский период был ________ подход.

марксистский

теологический

цивилизационный

синтетический

2.История исторической науки, ее становления и развития называется …

историографией

этнографией

источником

методологией

3. после Октября 1917 г. началось создание ______ концепции отечественной истории.

теологической

эволюционной

цивилизационной

марксистской

4.Укажите правильное соответствие функции исторического знания и ее определения …

познавательная

прогностическая

практически-рекомендательная

выработка научно-обоснованного политического курса (3)

выявление закономерностей исторического развития (1)

предвидение будущего (2)

5. Укажите правильное соответствие между методологией исторического познания и её определением…

рационализм

2) марксизм

3) субъективизм

а) ход истории определяют выдающиеся личности

б)признание разума единственным источником познания

в) исторический процесс как последовательная смена в истории человечества общественно-экономический формаций

6. Ретроспективный метод характеризуется…

1.Последовательным проникновением в прошлое с целью выявления причины события

2.Способом получения нового научного знания

3.Изучением различных исторических событий, происходящих в одно и то же время

4.Описанием исторических событий и явлений

7.Воспитательная функция исторического познания заключается в ……

идентификации и ориентации общества, личности

выявлении закономерностей исторического развития

выработке научно обоснованного политического курса

формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств

8.Подход, в соответствии с которым ход истории определяют выдающиеся люди, получил название…

эволюционизм

субъективизм

синтетический

детерминизм

9. Укажите соответствие между известным историком и направлением его исследования …

В.Н.Татищев

Н.М.Карамзин

М.Н.Покровский

Ход истории определяют выдающиеся личности

Признание разума единственным источником познания

Исторический процесс как последовательная смена в истории человечества общественно-экономических формаций

10. Выроботка научно обоснованного политического курса – это функция…

воспитательная

практически-рекомендательная

социальной памяти

познавательная.

11. Сопоставление исторических объектов в пространстве и во времени – это метод….

идеографический

сравнительный

типологический

ретроспективный

Вариант 2.

1..Господствующим в познании исторического прошлого в советский период был _________________ подход

марксистский

геологический

синтетический

4. цивилизационный

2. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется…

Субъективизмом

Историографией

Методологией

Рационализмом

3.Появившийся в 1938 году «Краткий курс истории ВКП (б)»..

закрепил монополию партии на историческую истину

открыл период «оттепели»

открыл эпоху гласности в изучении истории

ввел плюралистический подход в изучении исторического прошлого

4.Установите соответствие между функцией исторического знания и её определением

!) познавательная; 2) прогностическая; 3) воспитательная

формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств

предвидение будущего

выявление закономерностей исторического развития

5.Установите соответствие между методом исторического познания и его определением.

Сравнительный

Типологический

Проблемно-хронологический

А)Классификация исторических явлений, событий, объектов

Б) Изучение последовательности исторических событий во времени

В) Сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени

6.Типологический метод изучения истории заключается в …

описании исторических событий и явлений

последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события

классификации исторических явлений, событий, объектов

сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени

7.Прогностическая функция исторического познания заключается в …

предвидении будущего

формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств

выявлении закономерностей исторического развития

идентификации и ориентации общества , личности

8.Познавательная функция характеризуется…

Предвидением будущего

Выявлением закономерностей исторического развития

Выработкой научно обоснованного политического курса

Формированием гражданских, нравственных ценностей и качеств.

9. Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала современнику Петра1…

КарамзинуН.М.

Татищеву В.Н.

Ломоносову М.В.

Ключевскому В.О.