- •Технология исследования

- •Практические рекомендации

- •Практические рекомендации

- •Ключевые моменты

- •Ключевые моменты

- •Ключевые моменты

- •8 Узи костно-мышечной системы

- •Ключевые моменты

- •Непрямая травма мышц

- •Ключевые моменты

- •Ключевые моменты

- •Ключевые моменты

- •Ключевые моменты

- •Рабдомиолиз

- •Хронические осложнения

- •Узи костно-мышечной системы 291

- •Мышечная атрофия / гипертрофия

- •94 Узи костно-мышечной системы

Ультразвуковые

исследования

повреждений мышц

12

Philip Robinson

ВВЕДЕНИЕ

Ключевые моменты

МРТ-исследование с целью диагностики травмы мышц чрезвычайно распространено. Преимущество УЗИ перед МРТ заключается в возможности проведения динамического исследования, инвазивных вмешательств в режиме реального времени, быстроте выполнения и относительно низкой стоимости.

Введение

Технология исследования

Анатомия и физиология мышц; эхографическая семиотика нормы

Повреждение мышц

Добавочные мышцы

Острая травма мышц

Хронические осложнения

Фиброзное рубцевание

Оссифицирующий миозит

Мышечная атрофия/ гипертрофия

Мышечная грыжа

Компартмент-синдром

Заключение

Для выявления патологии в любой системе организма существует целый ряд взаимодополняющих методов, тем не менее ультразвуковой метод признается ведущим в диагностике мышечной травмы [1-3]. До появления МРТ-визуализации УЗИ очень широко использовалось в диагностике повреждения мышц, однако по мере повышения доступности МРТ это исследование стало применяться реже [2]. Тем не менее за последнее десятилетие развитие технологии высокого разрешения позволило более точно оценить мышечную архитектонику именно при УЗИ, так как его разрешающая способность превышает таковую даже МРТ-исследований [1-3]. Хотя МРТ-диагностика мышечной травмы достаточно широко представлена в литературе [4-6], УЗИ в настоящее время имеет целый ряд существенных преимуществ [1-3,7], а именно: возможность проведения динамического исследования и инвазивных вмешательств в режиме реального времени, быстрота выполнения, относительно низкая стоимость. Кроме того, при УЗИ хорошо визуализируется структура мышечной ткани вокруг поврежденного участка, которая на фоне отека часто не дифференцируется при МРТ [1-3].

Специалисты и врачи скорой помощи очень заинтересованы в развитии визуализации мышечных повреждений. В профессиональном спорте разрывы мышц и их растяжения составляют значительную часть профессиональных травм (до 30%), при которых точная диагностика мышечных повреждений крайне важна для планирования реабилитации спортсменов [8]. Хотя основные усилия

УЗИ костно-мышечной системы 273

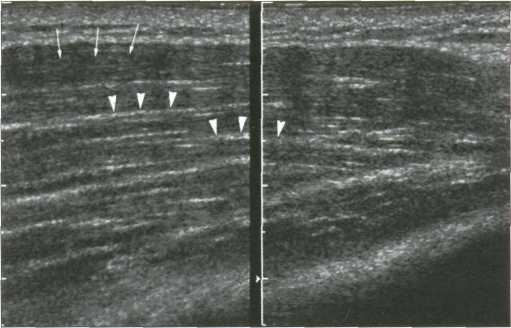

Рис. 12.1. Продольный срез нормальной двуглавой мышцы плеча. Для визуализации мышцы по всей длине применена технология двойного экрана. Обратите внимание на эхогенные линейные структуры перими-зиума (головки стрелок) с прослойками гипоэхоген-ных мышечных пучков (тонкие стрелки).

были сосредоточены на диагностике и прогнозировании травмы профессиональных атлетов [4-6], в настоящее время предполагается использование методов ультразвуковой визуализации для обследования артистов цирка - атлетов и пациентов с сочетанной травмой. В данной главе будут обсуждаться вопросы ультразвуковой диагностики острых мышечных повреждений и их отсроченных осложнений.

Технология исследования

Первичная диагностика мышечной травмы включает сбор анамнеза и соответствующее физикальное обследование. Это позволяет при проведении УЗИ целеноправленно исследовать место повреждения [2].

Большинство скелетных мышц расположено поверхностно, поэтому оптимально проводить исследование линейными датчиками, дающими высокое разрешение и большее поле обзора в близкой зоне, чем конвексные датчики [1, 2, 9]. Современные мультичастот-ные датчики с центральной частотой более 10 МГц позволяют визуализировать практически все мышечные группы. Тем не менее у тучных людей и у пациентов с хорошо развитой мускулатурой допустимо использование линейных датчиков с более низкой частотой (8,5 МГц) или конвексных датчиков (5 МГц), особенно в ягодичной области или прокси-

мальных отделах бедра. Выбор оптимального датчика для исследования индивидуален для каждой зоны костно-мышечной системы, при этом тип датчика может меняться по несколько раз во время проведения исследования. У большинства пациентов для исследования необходимо'наличие только контактного геля, хотя в некоторых случаях, например для выявления мышечной грыжи, приходится проводить исследование в положении пациента стоя, так как даже легкое давление на кожу может привести к исчезновению грыжевого выпячивания [10].

Практические рекомендации

Для большинства пациентов при проведении исследования необходимо наличие только контактного геля, однако в некоторых случаях, например для выявления мышечной грыжи, исследование пациента производится и в положении стоя, так как даже легкое давление на кожу может привести к исчезновению грыжевого выпячивания.

Хотя линейные датчики имеют более широкое поле обзора, чем конвексные, тем не менее этого пока недостаточно. Разделение экрана на две половины позволяет не только проводить сравнение эхографической картины двух отдельных участков (обычно производится сравнение больной и здоровой контра-латеральной области), но и для расширения в два раза поля обзора датчика (рис. 12.1) [1]. Кроме того, современное программное обеспечение позволяет в настоящее время суммировать изображения, увеличивая поле обзора до 60 см [11, 12]. Панорамное изображение получается при регистрации изображений в процессе перемещения датчика по интересующей исследователя области [11, 12]. Композиционное изображение можно получить в любой плоскости с программной поддержкой высокого разрешения и точности измерений (рис. 12.2) [11-13]. Панорамное изображение используется для измерения дефектов, протяженность которых превосходит обычное поле обзора датчика, а также для наглядной демонстрации изображения клиницистам, не владеющим методами визуализации. Сама по себе технология панорамного изображе-

УЗИ костно-мышечной системы

ния практически не дает дополнительной информации к обычному УЗИ [14].

После определения соответствующих параметров исследование начинается с продольного и поперечного сканирования в проблемной зоне. В большинстве случаев область локальной симптоматики совпадает с зоной поврежденной мышечной ткани, которая обычно имеет локальный характер и редко распространяется на всю конечность или мышечную группу [4, 6, 8, 15]. При выявлении патологических изменений исследователь должен определить анатомию исследуемой области и точную локализацию повреждений. Для этого необходимо переместить датчик на рядом расположенные анатомические структуры с сохранной сухожильной и мышечной тканью, после чего вновь вернуться к участку повреждения, попеременно сканируя сухожилие и мышечную часть. Этого легче достичь в поперечном срезе. Например, при травме сухожилий, ограничивающих подколенную ямку, необходимо определиться с анатомическими ориентирами каждой мышцы и сухожилия по задней поверхности коленного сустава (рис. 12.3) и затем при поперечном сканировании исследовать патологическую область, точно идентифицируя поврежденную мышцу или мышцы (рис. 12.4).