- •Глава 1

- •Глава 2 грузы и грузооборот.

- •Глава 3

- •Глава 4 эксплуатационные качества подвижного состава автомобильного транспорта

- •Глава 1 3

- •Глава 6

- •Глава 1 3

- •Глава 1 3

- •6.4. Тарифы на перевозки пассажиров и билетные системы

- •Глава 7

- •7.1. Сравнение подвижного состава по производительности и себестоимости перевозок

- •Глава 8

- •Глава 1 3

- •Глава 9

- •Глава 10

- •11.3. Трлнспортно-экспедициониые операции

- •Глава 12

- •12Л. Погрузочные и разгрузочные пункты

- •12.3. Производительность погрузочно-разгрузочных механизмов

- •Глава 13 пассажирские перевозки

- •18.1, Перевозки пассажиров в городах

- •13.2. Основные элементы работы автобусов

- •XV тем установления правиль-

- •13.6. Международные пассажирские перевозки

- •Глава 14 управление перевозками

- •14.1. Служба эксплуатации и автоматизированная система управления перевозками

- •14.2. Оперативное планирование грузовых перевозок

- •14.3. Диспетчерское руководство перевозками

- •Глава 1 3

JL JL Афанасьев Н.Б.Островский С.МЦукерберг

ЕДИНАЯ

ТРАНСПОРТНАЯ

СИСТЕМА и автомобильные перевозки

Издание второе, переработанное и дополненное

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов вузов,

обучающихся по специальности "Автомобили и автсмобнпьное хозяйство"

Москва «ТРАНСПОРТ» 1984

ББК 3&38 А94

УДК 65В.185.078(076)

Рецензенты: канд. эх<ж. наук А. И. Малышев, канд. теш. ваук Е. Б. Решетников

Заведующий редакцией кацд. теин, иаук Ю. В Миронов

Редактор Н. В. Пинчук

Афанасьев Л. Л. и др.

А94 Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учебник для студентов вузов/Л. Л. Афанасьев, Н. Б. Островский, С. М. Цукерберг.— 2-е изд., перераб. н доп.—М.: Транспорт, 1984.—333с, ил.

В учебнике рассмотрены вопросы взажмовеЙмевя и раодонммю- го применения раигашх вцдо» транспорте. Изложеви георма орг1- еюмих н кхаоявгаи ввтоыобшлмых пгряож. Приведены сведевхв о транспортних средствах. груавх. гру»о- в пассляацюоборота, трдне- портном процессе к пронзводктельвоств ПОДВЩШЛ) состш.

Псрвпе ии>апи« учебника вышло в (970 г.

Пкюаммчм* для студентов вузов, обучающихся «о соециАкво- стя аДвашюбыяя и отошКЬшыпе жоэяАстМ» (IGQ9).

Д 8603050000» 061 )Са о1 ББК ЗМв

049(01)-84 ЯТ2.И

© Издательство «Транспорт*. 1970. © Издательств «Транспорт». 1994. 6 изменениями.

Глава 1

ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТРАНСПОРТЕ

Транспорт является отраслью материального производства, которую К- Маркс назвал транспортной промышленностью. Он писал: «Кроме добывающей промышленности, земледелия и обрабатывающей промышленности существует еще четвертая сфера материального производства ... Это — транспортная промышленность, все равно, перевозит ли она людей или товары»1.

Как и во всех других отраслях материального производства, на транспорте осуществляется производственный процесс. Особенность его заключается в том, что продукция этого процесса (перемещение грузов или людей) является одновременно и производств е н- ным процессом, и продукцией транспорта.

К специфической особенности транспорта следует отнести и то, что в отличие от продукции других отраслей материального производства продукцию транспорта нельзя накапливать, так как она не существует самостоятельно вне самого производственного процесса.

В то же время, всякий производственный продукт только тогда готов к потреблению, только тогда окажется полезным, когда ои доставлен к месту потребления.

В. И. Ленин Называл транспорт одной из главнейших баз всей нашей экономики: «В 1921 году — первом году в деле торгового оборота с заграницей — мы чрезвычайна шагнули вперед. Это связано отчасти с вопросом транспорта — нашей главкой, пожалуй, или одной из главнейших баз всей нашей экономики1.

Транспорт представляет собой совокупность перевозочных средств, путей сообщения, средств управления и связи, а также различных технических устройств, механизмов и сооружений, обеспечивающих их работу.

Перевозочные средства — подвижной состав, трубопроводы, контейнеры, поддоны, одноразовая или многооборотная таре.

Подвижной состав — автомобили, полуприцепы, прицепи, транспортные тракторы, локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли.

Пути сообщения — автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, монорельсовые и канатные дороги, трубопроводы, специально обустроенные, приспособленные н оборудованные для движения подвижного состава и перемещения грузов и пассажиров.

Технические устройства и механизмы — погрузочио- разгруэочные механизмы, конвейеры, бункера, пакетоформирующие машины.

Сооружения — гаражи, стоянки, автобазы, депо, станции технического обслуживания, доки, ремонтные мастерские и заводы, склады погрузочио-разгрузочные пункты, терминалы, грузовые и пассажирские станции, вокзалы, аэропорты, пристани, компрессорные и насосные станции.

В настоящее время самостоятельное значение имеют следующие основные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, морской, воздушный, трубопроводный и, частично промышленный (при перевозках вне территории предприятий).

В зависимости от своего назначения транспорт может быть: внутрипроизводственный (внутризаводской, внутри- совхозный) технологический транспорт, обеспечивающий перемещение предметов труда внутри предприятия (колхоза, совхоза, шахты, карьера) и не входящий в состав транспорта как отрасли народного хозяйства;

городской, перевозящий пассажиров и грузы в пределах черты города (населенного пункта);

пригородный, перевозящий пассажиров и грузы между объектами города и пригорода (в зоне с радиусом до 50 км от черты города);

внутрирайонный, выполняющий перевозки между объектами внутри экономического района;

межрайонный, выполняющий перевозки между соседними экономическими районами; 4

междугородный, осуществляющий перевозки Sa пределы города (населенного пункта) иа расстояние более 50 км;

межреспубликанский, обеспечивающий перевозки по территориям диух и более республик;

международный, выполняющий перевозки за пределы или из-за пределов территории страны.

Транспортная сеть — совокупность путей сообщения всех видов транспорта. Транспортную сеть обычно принято разделять иа есть магистральных линий и низовую сеть.

Сеть магистральных линий состоит из путей сообщения большой протяженности, позволяющих обеспечить ускоренную доставку больших объемов грузов и пассажиров на большие расстояния.

Низовая транспортная сеть создает возможность, организовывать регулярные перевозки грузов н пассажиров при транспортном обслуживании предприятий, организаций и населения городов» населенных пунктов, объектов сельского хозяйства.

Плотностью транспортной сети называется протяженность путей сообщения, приходящих на 1 тыс. км3 площади страны (республики, области, района). Этот показатель чаще используется по видам транспорта (плотность сети автомобильных дорог, плотность сети линий железных дорог н т. д.).

Машины, агрегаты, детали, сырье, продукты питания,

строительные конструкции, бумага, нефть, зерно, удобрения и другие материалы и изделия с момента предъявления их к перевозками до момента доставки и сдачи потребителю принято называть грузом. Подготовка груза к перевозке, подача подвижного состава, погрузка груза, оформление перевоэочлых документов, перемещение, выгрузка и сдача груза грузополучателю составляют транспортный процесс перевозки грузов. Подача пассажирского подвижного состава, обеспечение удобной посадки люден, перемещение пассажиров с необходимым комфортом, организация выхода пассажиров из подвижного состава по окончании поездки составляют транспортный процесс перевозки пассажиров Основными показателями работы любого вида транспорта являются объем перевозок и выполненная транспортная работа.

Объем перевозок — это количество перевезенных (или запланированных к перевозке) грузов и пассажиров.

Большое значение в осуществлении перевозок имеют такие составляющие элементы транспортного процесса, как;

транспортно-акспедицисшше операции, к которым относятся прием, упаковка, маркировка и выдача грузов представителю перевозчика, кратковременное их хранение на промежуточных складах, оформление различного рода платежей, передача груза с одного вида транспорта на другой, выдача груза грузополучателю и т. п.;

погруэочно-разгруэтные операции, к которым относятся погрузка грузов на транспортные средства, их выгрузка крепление, замер и оформление документов.

Вопросам эффективной организации и механизации по- грузочно-разгрузочных работ уделяется большое внимание на всех видах транспорта.

Перевозки грузов и пассажиров организуются одним или несколькими видами транспорта.

Перевозки в прямом сообщении — это перевозки, осуществляемые одним видом транспорта (автомобильным, железнодорожным или пароходства ми).

Перевозки в прямом смешанном сообщении — это перевозки, осуществляемые двумя или несколькими видами транспорта по единому транспортному документу, составленному на весь путь следования.

Разновидностью прямых смешанных перевозок являются смешанные бесперегрузочные (комбинированные) перевозки грузов, в которых участвует несколько видов транспорта и при которых сами грузы не перегружаются, а следуют от грузоотправителя к грузополучателю в контейнерах, контрейлерах или в укрупненной таре.

U. ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ РАБОТЫ

Транспорт СССР представляет собой единую транспортную систему, т. е. систему взаимно согласованной организации, управления и использования подвижного состава, путей сообщения, технических средств всех видов транспорта для полного, своевременного и качественного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в перевозках с учетом экономически целесообразных сфер применения каждого из вцдов транспорта.

Грузооборот транспорта СССР к 1980 г. приблизился к 7 трлн. т-км, а пассажирооборот превысил 900 млрд. 6

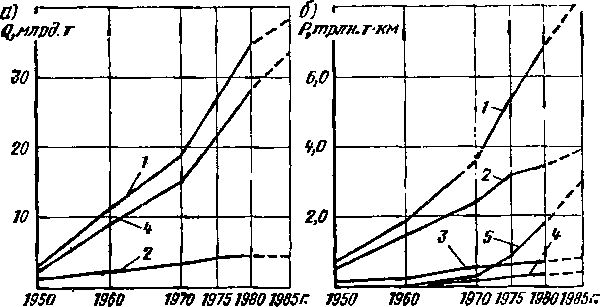

Рис. 1. Дниаыика

росте:

о — объема перевозок

грузов; б — грузооборота; / — лее виды

транспорта; I — железнодорожный; 3 —

морской:

4 — автомобильный:

5 —труСмтронсщныЙ

пасс-км. На его долю приходится около 2096 основных производственных фондов страны, 14% общего числа работников, занятых в народном хозяйстве, около 12% капиталовложений и свыше 10% потребляемых в стране энергоресурсов. Динамика роста грузооборота и объема перевозок грузов показана на рис. 1, а пассажирских перевозок на рис. 2.

О значении транспорта для народного хозяйства можно составить представление но издержкам на транспорт при производстве многих видов продукции. Транспортные затраты составляют около 15% себестоимости производства и в том числе по: рудам черных металлов и нерудному сырью для черной металлургии 20%, продуктам лесной промышленности 24%, углю 15%, продуктам нефтедобычи 26%, природному газу 35%, строительным материалам до 60%, цементу 30%, сельскохозяйственной продукции — 20%.

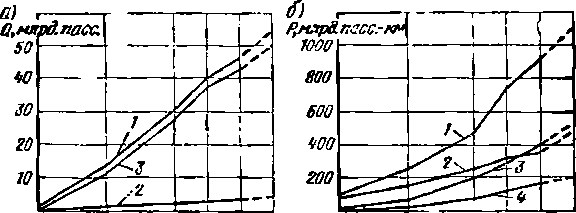

Плотность транспортной сети СССР неравномерна. Наиболее велика она в европейской части, а особенно мала в восточных и северо-восточных районах страны. На рис. 3 показана динамика роста протяженности путей сообщения для железнодорожного, автомобильного и нефтегазопро- водиого видов транспорта СССР. Внутренние судоходные линии имеют протяженность более 150 тыс. км, а воздушные превысили 1 млн км.

Основная часть транспортной сети — железные дороги, обеспечивающие прямую связь между экономическими районами it союзными республиками. В меридиональном направлении межрайонные связи осуществляются также речными путями. Сложившаяся сеть трубопроводов имеет преимущественно широтное направление. Внутренние морские ливни сосредоточены главным образом в черноморском, каспийском и дальневосточном бассейнах. Расположение аэропортов позволяет обеспечить воздушными перевозками всю страну как в магистральных, так и местных сообщениях. Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием имеет наибольшую плотность в центральном районе страны, республиках Прибзлтикн и на Украине.

Для транспортной сети СССР характерна высокая степень использования путей сообщения, которая оценивается грузонапряженностью (или пассажирснапряженностью) транспортной работой (в т • км и пасс.-км), приходящейся на 1 км сети дорог. Например, грузонапряженность железных дорог на отдельных направлениях достигает 100 млн. т • км на 1 км сети. Средние данные грузо- и пассажиро- напряженностн отдельных путей сообщения приведены в табл. '1.1.

Среднее расстояние перевозок грузов является также одним из важных показателей работы транспорта. Его обычно определяют как частное от деления грузооборота на объем перевозок.^Аналогично среднее расстояние перевозки пассажиров определяют как частное от деления пассажиро-

Т$50 19М

197J19J513S01385г.

19SQ 7960

13J019J5 Ш01ШГ.

Рис. 2.

Дннемика роста:

о

~ об"ьеыа

персвоэок пгесажнрот;

й

— пяссожирооборотв: / —

все

в

пыл

eft- Wrcrsenmoio триксперта;

2 -

желс»нодорожиый;

s

— »»тобуеиый;

4 — воз^ущ-

ярА

оборота на объем перевозок (число перевезенных пассажиров). В табл. 1.2 приведены примерные данные о средних расстояниях перевозок и сроках доставки грузов на. различных видах транспорта. В зависимости от расстояний перевозок и скоростей движения изменяются сроки доставки грузов, затраты времени на передвижение пассажиров. Большие сроки доставки грузов увеличивают грузовую массу, находящуюся на транспорте, т. е. уменьшается оборачиваемость оборотных средств в стране.

Важным показателем работы всех видов транспорта является и скорость доставки груза (при перевозке пассажиров скорость сообщения). Скорость доставки или скорость сообщения — средняя скорость движения грузов или пассажиров от места отправления до места назначения, учитывающая все промежуточные простои и остановки.

Рис.

3. Динамика роста протяженности путей

сообщения: I

— железные дороги МПС (■ Т. Ч. промышленного

железнодорожного транспорт!); Я —

автомобильные дороги

С Т«фДЬ!М покрытием:

Л — магистральные

нефтегазопроводы

Таблица

1.1 Годовые груао- и пассаж нроиалряжеююсть

Пути

сообщения

Груаонвпря-

Ж\'ННССТЬ,

млн.

1-км/км

Пассажире-

напряженность, млн. пасс-км/км

Железные дороги

24,5

2,4

Автомобильные

дороги (с твердым

6.0

5,2

покрытием)

Речные пути

1.8

0,04

Нефтяные

трубопроводы

7.3

—

Таблица 1.2

Данные о средних расстояниях перевозок и сроках доставки грузов

Сроки Достав

Вид транспорта

кл грузов, еут

Железнодорожный

Морской

Речной

Автомобильный

НефтепроводныЙ

800

3600 450 17 №40 1300

4 9 7

Не более 1 ч 7

Около 1

Если принять за 100% скорость доставки груза на железнодорожном транспорте, то на других видах транспорта она соответственно равна: иа воздушном 150—300%. автомобильном (междугородные сообщения) 180—200%, речном 60—70%, трубопроводном 40—50%.

Не меньшее значение имеет и скорость сообщения при перевозке пассажиров, так как она определяет время пребывании пассажиров в пути.

Обобщающим показателем, имеющим большое значение для работы транспорта, является себестоимость перевозок, измеряемая в копейках, приходящихся иа единицу транспортной работы [в коп/т»км и коп/ (пасс-км)]. Однако простое сопоставление себестоимости перевозок не позволяет сравнивать деятельность одного вида транспорта с другими и даже работу двух или нескольких предприятий одного вида транспорта, ко работающих в разных условиях (например, на различных расстояниях перевозок).

Средняя себестоимость перевозок на транспорте составляет ~0,3 коп/т ■ км. Если принять эту величину за 100%, то по видам транспорта средняя себестоимость примерно будет равна: На автомобильном 1600%, речном 85%, морском 65%, железнодорожном 80%, нефтепроводном 30% и воздушном Б000%. j

На всех видах транспорта себестоимость перевозок снижается с увеличением расстояния перевозки (табл. 1.3).

При выборе вида транспорта для перевозок грузов или пассажиров на определенное расстояние (при наличии соответствующих путей сообщений сравниваемых видов транспорта) себестоимость перевозок каждого вида транс- 10

Таблица

1.3

Виды транспорта

10 2D БО

00 200 500 1000

Железнодорожный (без подъездных путей) Морской {каботажный) Речной

100

100

100

100

3 1 2

44

порта на это расстояние с учетом сроков доставки и необходимых капиталовложений приобретает значение одного из наиболее важных элементов выбора для определения более целесообразного вида транспорта.

Производительность транспортных средств определяет необходимый парк подвижного состава для выполнения заданного объема перевозок в установленное время и для определенных условий перевозок. Чем выше производительность, тем меньше требуется единиц подвижного состава. Производительность (количество транспортной работы на единицу подвижного состава в единицу времени) зависит прежде всего от его грузоподъемности (пассажировмес- тимости) и скорости сообщения.

- Среднесуточный пробег с грузом ( с пассажирами) — это число километров, приходящихся на каждые сутки полезной работы единицы подвижного состава (локомотив, вагон, автомобиль, теплоход). Степень использования грузоподъемности (пассажировместимости) показывает интенсивность использования транспортных средств при перевозках.

Время оборота подвижного состава, т. е. число часов или суток, необходимых для завершения цикла транспортного процесса, характеризует спепень эффективности организации и использования транспортных средств.

Производительность труда работников транспорта в большой степени зависит от производительности транспортных средств, совершенства управления технической службой и перевозками, квалификации водителей, а также уровня механизации и автоматизации процессов технического

обслуживании и ремонта подвижного состава, погрузочно- разгрузочных и вспомогательных работ. На отдельных видах транспорта уровень производительности труда различный и колеблется в больших пределах. Повышение производительности труда было и остается одной из главных задач работников транспорта.

Единая транспортная система (ETC) предусматривает экономически целесообразное распределение объемов перевозок по видам транспорта с учетом рационального использования каждого из них, а при необходимости н рационального использования нескольких видов транспорта в смешанных перевозках.

В ETC особое значение приобрело взаимодействие различных видов транспорта в смешанных прямых it смешанных бесперегрузочных перевозках грузов. При этом перегрузочные операции (с одного вида транспорта на другой или на промежуточные складские площадки) производятся без выгрузки грузов. При смешанных бесперегрузочных перевозках необходимы четкая организация и взаимодействие всех видов транспорта по согласованным графикам доставки грузов.

Взаимодействие видов транспорта регламентируется единым договором, а организация — единым технологическим процессом. При этом широко ярименяется метод прямого варианта перегрузочных работ («вагон—автомобиль», «судно—автомобиль»).

Совместные оперативные действия по обеспечению перевозок грузов осуществляются координационной группой, в которую входят руководящие работники морского и речного пароходств, железной дороги и Минавтотранса.

XXVI съезд КПСС определил основные задачи транспорта на 1980—1985 гг. н на период, до 1990 г-—полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы. В этих целях признано необходимым: совершенствовать организацию перевозочного процесса и управления им; повысить уровень использования и надежность работы технических средств транспорта; улучшить координацию работы всех видов транспорта и взаимодействие их с другими отраслями народного хозяйства, внедрять более совершенную технологию перевозок в смешанном сообщении; обеспечить дальнейшее совершенствование планирования работы тране- 12 порта; укрепить материально-техническую базу транспорта; повысить уровень комплексной механизации погрузоч- но-разгрузочных и ремонтных работ; улучшить структуры подвижного состава и флота, обеспечив более широкую их специализацию; расширить сферу применения новых транспортных средств Для перевозок грузов в северных районах страны, а также для городского и пригородного пассажир» ского сообщения; ускорить развитие контейнерной транспортной системы; значительно улучшить обслуживание пассажиров на всех видах транспорта; повысить безопасность движения и обеспечить уменьшение вредного воздействия транспорта на окружающую среду; совершенствовать организацию перевозок в международных сообщениях; осуществить меры по сокращению сроков доставки и улучшению сохранности грузов.)

1.3. ТРАНСПОРТ СССР

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в ETC СССР. На его долю приходится около 60% грузооборота и около 40% пассажирооборота. Несмотря на то, что протяженность железных дорог в СССР составляет 11% протяженности всех железных дорог мира, доля мирового грузооборота превысила 50 и 25% всего мирового пассажирооборота. Около 9% основных производственных фондов народного хозяйства приходится иа железнодорожный транспорт. На нем работают около 3,5 млн. чел., в том числе в сфере перевозок около 2 млн. чел.

Железнодорожным транспортом в стране руководит Министерство путей сообщения СССР.

Характерной особенностью развития советских железных дорог является сравнительно быстрое техническое перевооружение подвижного состава. В настоящее время 99,6% общего грузооборота железных дорог осуществляется с помощью электровозной и тепловозной тяг. Протяженность электрифицированных линий железных дорог составляет около 30% (более 46 тыс. км). СССР по протяженности электрифицированных линий занимает первое место в мире. На этих линиях выполняются более 52% всего грузооборота железных дорог.

Новые электровозы позволили в значительной мере увеличить среднесуточную производительность подвижного состава Уже работают электровозы большой мощности: ВЛ10—5200 кВт и ВЛ80Т—6520 кВт. На очереди выпуск еще более мощных электровозов — свыше 7 тыс. кВт.

Для повышения пропускной способности перенапряженных грузопотоками линий и производительности труда на псрспозочной работе созданы секционные электровозы, обеспечивающие вождение тяжеловесных поездов массой до 9 тыс. т.

Подвижной состав железнодорожного транспорта постепенно переводится на роликовые подшипники вместо подшипников скольжения. Ролики снижают потерн тяговых усилий иа трение в подшипниках, исключают перегрев букс.

В настоящее время вагонный парк железных дорог состоит в основном из четырехосных вагонов, средняя грузоподъемность которых составляет 62,4 т. Освоен производством восьмносиый парк вагонов повышенной грузоподъемности, среди которых универсальные цельнометаллические вагоны грузоподъем»юстью 125 т, цистерны — 120 т. специализированные полувагоны с глухим кузовом — 132 т, ваго:лд-самосвалы — до 180 т.

Уровень механизации погрузочно-разгрузочпых работ на железнодорожном транспорте достиг 93%. Широкое развитие получили перевозки с применением контейнеров, в том числе крупнотоннажных массой брутто 10, 20 к 30 т. Строятся и вводятся с эксплуатацию все новые механизированные комплексы для перегрузочных операций с крупнотоннажными контейнерами.

В последние годы псе большее значение на железнодорожном транспорте, как и на других видах транспорта, приобретает расширение перевозок специализированным подвижным составом. Применение специализированных вагонов обеспечивает надежную сохранность количества и качества перевозимых грузов, улучшает условия механизации погрузочно-разгрузочпых работ, повышает степень безопасности их проведения, сокращает затраты иа тару и упаковку груза. 1С мому виду подвижного состава откосятся: цистерны для перевозки недчепродуктов, саморазгружающиеся вагоны для кьргссэки зерна, гранулированных, крушюэернистых и кристаллических минеральных удобрений, (загоны для бестарной перевозки муки, рефрижераторные вагоны и рефрижераторные секции вагонов, цистерны для перевозки биту на. вагоны для перевозки кокса и др.

Растут объемы укладки тяжелых рельсе® Р-65 и Р-75, увеличивается протяженность пути с железобетонными 14

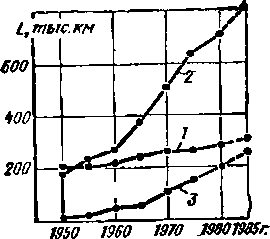

Рис. 4. Схема

Байкало-Амурской магистрали. Протяженность

тоннелей, км:

I — Байкальского — 6. 7; * — Опсто-МуВстажю

_ И; » — Кодарского —ft 1

— Дустс-

Адишнчо

— I.

1

шпалами и с *5есстыковыми участками. Расширяется при- менение автоматики, телемеханики и современных средств связи. Полностью внедрены системы автоматического торможения и автосцепки. Успешно работает автоматическая система управления билетно-кассовымн операциями для пассажирских перевозок.

Огромное значение для развития народного хозяйства имеет строящаяся Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ). Протяженность новой железной дороги от Лены до Комсомольска-на-Амуре 3145 км, а участка Бамовская — Тьщда — Беркакит — 400 км (рис. 4). Возводятся 3200 искусственных сооружений, 142 больших моста (длиной более 100 м). Общая протяженность тоннелей 25,3 км. Длина одного нз Северо-Муйских тоннелей превышает 15 км. БАМ создает благоприятные условия для эксплуатации таких залежей полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока, как каменного и бурого угля, железных, оловянных, медных и полиметаллических руд, редких металлов, слюды м т. п.

Речной транспорт выполняет значительный объем перевозок грузов н пассажиров, являясь важной отраслью народного хозяйства. Для руководства речным транспортом организовано Министерство речного флота РСФСР, в дру- гнх республиках — соответствующие управления при Советах Министров.

Ни одно государство мира не располагает такой большой сетью речных путей, как СССР. В стране насчитывается более 100 тыс. крупных рек, протяженность которых превышает 3 млн. км. Около 500 тыс. км рек пригодно для судоходства н сплава, из них эксплуатируемых основных водных путей 145 тыс. км (больше чем в США в 3,5 раза). Большая их часть (около 115 км тыс), находится на территории РСФСР.

Кроме рек, в стране имеются более 2 тыс. озер, построены искусственные водные каналы и в том числе такие, как Бёломорско-Балтийскнй (222 км), Волго-Балтийский имени Ленина (360 км), канал имени Москвы (128 км), Волго- Донской (101 км), Днепро-Бугский (202 км).

Единая глубоководная система европейской части СССР имеет гарантированные глубины используемых водных путей 3,8 ...4,0 м и пропускает суда грузоподъемностью до 10 тыс. т. Она соединила пять морей: Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное. Водный путь от Одессы до Ленинграда сократился до 4678 км вместо 8749 км морского пути вокруг Европы.

Большое значение речной транспорт имеет в северных и восточных широтах на реках Оби, Енисее, Лене, Ангаре, Амуре и др. Из-за отсутствия во многих районах этих рек автомобильных и железных дорог преимущества речного транспорта в сезон открытого судоходства бесспорны. Удельный вес грузооборота речного транспорта в районах европейского Севера составляет примерно 40%, в Красноярском крае — 30%, в Якутской АССР около 60%, Тюменской и Томской областях — 50% от общего грузооборота всех видов транспорта.

В последнее время речной транспорт пополняется высокопроизводительным флотом большой грузоподъемности. Намечено построить серию сухогрузных речных составов грузоподъемностью 9 тыс. т, ледоколов мощностью 3300 кВт, которые в летнее время будут использоваться для буксировки барж и лихтеров. Увеличивается число теплоходов сметанного плавания «река—море» грузоподъемностью 3 тыс. т для Йесперегру зочных прямых перевозок. Освоен выпуск танкеров с малом осадкой (2,2 м). Комплекс гидростроительных сооружений позволит увеличить транспортный потенциал рек Сибири, на большом протяжений которых будет возможна эксплуатация судов с осадков в 2,8 м. Расширяется строительство судов для перевозки пассажиров, в том числе судов па подводных крыльях (типа «Ракета», «Метеор», «Комета»), развивающих скорость 65 ...75 км/ч. Предполагается внедрять суда на воздушной подушке и скоростные гаэотурбоходы. развивающие скорость до 100 км/ч.

К достоинствам речного транспорта следует отнести: высокую пропускную способность глубоководных путей, возможность перевозить крупногабаритные тяжеловесные неделимые грузы, относительно небольшие удельные за- 16 траты энергетических ресурсов на транспортную работу, сравнительно невысокие себестоимость перевозок и капитальные вложения, меньшую металлоемкость. К недостаткам его относятся: большие сроки доставки грузов, сезонность перевозок в климатических зонах, где реки замерзают или мелеют.

Морской транспорт занимает важное место в ETC СССР, выполняя перевозки грузов и пассажиров между портами страны (каботажные плавания), а также большие объемы международных перевозок

СССР — великая морская держава. Длина береговой линии страны, включая острова, превышает 110 тыс. км, а протяженность морской, границы около 47 тыс. км. В нашей стране создана контрольная служба, именуемая Регистром СССР. Регистр СССР — орган, осуществляющий технический надзор за советскими морскими судами (в процессе постройки, ремонта н эксплуатации) и проводящий их классификацию.

Морской транслорт располагает современным, технически совершенным флотом, оснащенным судами, предназначенными как для перевозки генеральных грузов (готовые промышленные изделия, некоторые полуфабрикаты, штучные грузы в таре), так и массовых грузов (навалочных, насыпных, наливных). Генеральные грузы, как правило, наиболее ценные, погрузка и выгрузка их обычно требуют больших затрат времени и рабочей силы.

В общем объеме сухогрузных перевозок на долю нова' лонных грузов (руда, глинозем, уголь, зерно, удобрения и и др.) приходится примерно 50%. Для их перевозки созданы однопалубные с большим раскрытием палубы суда, которые получили названия балкеры.

Суда для перевозки наливных грузов (нефть, нефтепродукты, аммиачная вода, жидкие пищевые продукты, химические вещества, сжиженные газы) оборудованы вместительными цистернами и называются танкерами.

В последние годы получили большое развитие специй' лизированные суда, предназначенные для перевозки определенного рода груза (рудовозы, углевозы, лесовозы, цементовозы, зерновозы, контейнеровозы, газовозы, лихтеро- возы, суда-рефрижераторы, суда-паромы и др.). Специализированные суда обеспечивают лучшую сохранность количества и качества перевозимого груза, сокращают время погрузки и выгрузки и трудоемкость технического обслужи- бания. Наметилось направление перехода ot узкоспециализированных судов к судам совмещенной специализации, позволяющим в раде случаев загружать их в обратные рейсы другими видами грузов (лесозерновозы, хлопколесо- возы, углерудовозы и др.).

Как я на других видах, на мирском транспорте растет грузоподъемность одной средней единицы подвижного состава. Флот пополняется крупнотоннажными судами. Построены и эксплуатируются танкеры: «Крым», «Кавказ», «Кубань», «Кузбасс», «Кривбасс», «(Советская нефть» дедвейтом 150 тыс. т каждый. Морской флот пополняется также балктанкерами полезной грузоподъемностью 105 тыс. т и имеет большое число пассажирских судов.

Для морских путешествий предназначены современные суда типа «Белоруссия», «Грузия», «Азербайджан», имеющие 500 пассажирских мест в каютах и 120 в салонах, оборудованных креслами самолетного типа.

В СССР построены к введены в эксплуатацию самые мощные ледоколы в мире: атомоходы «Ленки» (мощностью 29 МВт), «Арктика»1 (55 МВт), «СвСпрь» (55 МВт). Для ледоколов с атомными установками район плавания без захода в порты неограничен. Ледокольный флот играет большую роль в продлении навигации в замерзающих портах и го Северному морскому пути.

Морской транспорт незаменим для большинства международных перевозок грузов на большие расстояния. На его долю приходится свыше 45% всех перевозок экспортных н импортных грузов.

Автомобильный транспорт является одной из важнейших отраслей народного хозяйства и подразделяется на транспорт общего пользования и ведомственный/ Автомобильный транспорт общего пользования подчинен республиканским министерствам автомобильного транспорта (в Москве—МЬсгорнсполкому), ведомственный — соответствующим министерствам и организациям.

Бесспорная сфера применения автомобильного транспорта — перевозки грузов и пассажиров на небольшие расстояния.! Однако для некоторых условий экономически целесообразно осуществлять внгомодальные перевозки определенных вндов грузов и на большие расстояния, иногда на тысячу километров и более (перевозки ранних овощей, фруктов, бысокосгоимостных небольших по размеру пар* тий грузов, в района*,, не имеющих железных дорог или водных путей сообщения^во вновь осваиваемых районах Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии). Предприятия и организации автомобильного транспорта общего пользования, помимо перевозок, осуществляют транспортно-экспе- диционное обслуживание предприятий, организаций, учреждений и населения.

В СССР автомобильный транспорт стал быстро развиваться в годы первой пятилетки, когда были заложены основы массового выпуска отечественных грузовых, легковых автомобилей и автобусовСреди сложных проблем развивающегося автомобильного транспорта в настоящее время следует выделить проблему снижения трудоемкости перевозок- -На автомобильном транспорте работают примерно 2/3 рабочих и служащих, занятых на всех видах транспорта. Учитывая же, что у автомобильного транспорта высокие темпы роста объемов перевозок и грузооборота по сравнению с железнодорожным и речным, одна из важнейших задач состоит в непрерывном и значительном росте производительности труда.

'Автомобильный транспорт имеет сравнительно небольшой грузооборот, так как перевозки осуществляются в среднем на небольшие расстояния* (около 17 км). Что же касается количества перевозимых грузов, то на долю автомобильного транспорта приходится 4/5 объема перевозов, выполняемых всеми видами транспорта. .Погрузка и выгрузка автомобилей производится в многочисленных пунктах предприятий и на объектах народного хозяйства/)

Большую социальную значимость имеет и работа по обеспечению на автомобильном транспорте эффективных мероприятий по дальнейшему повышению безопасности дорожного движения и снижению загрязнения окружающей среды./

Воздушный транспорт наиболее скоростной. Основная сфера его применения — перевозки пассажиров, срочных грузов, почты на большие расстояния. Самолеты н вертолеты интенсивно используются и на сравнительно небольших расстояниях в районах, недоступных для автомобильного транспорта.) Большое значение воздушный транспорт имеет при необходимости срочной доставки пассажиров и грузов. «Аэрофлот» эксплуатирует известные советские самолеты Ил-62, Ту-154, Ту-134, Як-40, Ан-24 и др. На оснащение воздушного транспорта поступили новые самолеты: аэробус Ил-86 на 350 пассажиров (дальность полета до 4 тыс. км, крейсерская скорость 900 ...У50 км/ч); для перевозки грузов Ил-76Т грузоподъемностью 40 т (дальность полета до 5 тыс. км, крейсерская скорость 850 км/ч); Як-42 на 120 пассажиров для линий протяженностью до 1850 км (скорость 820 км/ч), а также новый вертолет-кран Ми-ЮК грузоподъемностью 12 т.

Наряду с самолетами большой вместимости и грузоподъемности созданы 15-местные самолеты Ан-28 и Ан-32 и грузовой самолет Аи-72 грузоподъемностью 5 т, которые могут садиться не только на бетонные, но и грунтовые полосы аэродромов длиной 400 ...600 м и взлетать с них.

Пассажирские перевозки на воздушном транспорте преобладают над грузовыми. При переездах на большие расстояния пассажиры ради значительной экономии времени предпочитают пользоваться воздушным транспортом. Так, в пассажирообороте менаду Москвой и городами: Иркутск, Тбилиси, Ереван и Алма-Ата пользуются самолетами около 80% всех пассажиров, а в Сообщении между городами Ашхабад, Душанбе, Хабаровск и Владивосток—до 90%.

Большое значение воздушный транспорт приобрел в перевозках скоропортящихся грузов. Ежегодно в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока доставляется до 40 тыс. т ранних овощей и фруктов.

СССР осуществляет пассажирские перевозки воздушным флотом более чем в 80 государств.

Кроме перевозочной работы, средстаа воздушного транспорта выполняют большой объем других работ в народном хозяйстве. К иим откосятся: сельскохозяйственные работы — внесение удобрений на посевные площади, борьба с сорняками, дефолиация (искусственное удаление листьев) хлопчатника перед машинной уборкой; лесозащитные и лесотехнические работы — определение запасов леса, борьба с лесными пожарами и вредителям» леса, посев зерна, семян ценных пород деревьев; монтажно-строительные работы прв строительстве линий электропередач, установке ферм мостов, нефтяных вышек, балок перекрытий сооружений: экстренная медицинская помощь населению н др.

Трубопроводный транспорт — сравнительно новый и быстро развивающийся вид транспорта, предназначенный для транспортирования нефти и нефтепродуктов, природного газа и других грузов.^

В ETC рассматривается только та ее часть, которая отнесена к магистральному трубопроводному транспорту, доставляющему го трубам нефть, нефтепродукты, газ, уголь щепу и другие грузы из районов добычи (производства) на перерабатывающие предприятия или первоначальные базы (пункты налива), расположенные у железнодорожных станций, речных и морских портов, а также на промежуточные головные перекачивающие станции.

Средний диаметр труб строящихся в СССР газопроводов составил: в 1960 г. —675 мм, 1965 —706 мм, 1970 —612 мм, 1975 — 1025 мм. и в 1980 г. — 1198 мм.

В последние годы для магистральных нефте- и газопроводов применяют трубы диаметра 1420 мм и используют высокоиапорныс насосы, развивающие давление в 75 ■ 10® Па (75 ат). В перспективе применение труб диаметром в 2000 мм и повышение давления до 100 - I05 Па (100 ат) и более.

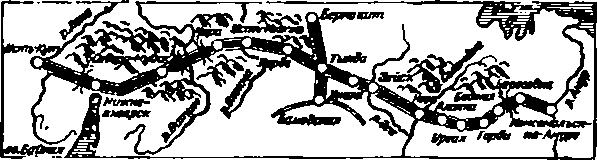

На рис. 5 приведена схема вновь строящихся пяти магистральных газопроводов большой протяженности для транспортирования газа из Западной Сибири и среди них (сплошная линия) супергазопровод Западная Сибирь — Западная Европа, по которому газ будет подаваться в ФРГ, Францию, Италию и другие страны.

Тенденция к увеличению диаметра труб — положительное направление в развитии трубопроводного транспорта, так как с увеличением диаметра трубы резко повышается ее пропускная способность. Пропускная способность нефтепровода в год, например, соответствует следующим показателям: для диаметра трубы 520 мм — 8 млн. т, 720 мм — 15 мли. т, 1020 мм — 45 млн. т, 1420 — 75 млн. т, 2000 мм — 100 млн. т.

Трубопроводный транспорт обладает рядом преимуществ, которые обеспечили ему большие темпы развития в последний период времени. Для передачи больших Количеств газа на большие расстояния — газопровод, бесспорно, самый эффективный вид транспорта.

Все большее значение приобретает использование трубопроводов для транспортирования.угля, руды, строительпых материалов, шлаков. Для этого применяются гидравлические и пневматические методы перемещения грузов без применения или с применением специальных капсул (контейнеров).

Сейчас начата широкая экспериментально-промышленная проверка целесообразности транспортирования сыпучих грузов с помощью трубопроводов. На нескольких объектах страны вводятся опытно-промышленные установки капсульных пневматических трубопроводных систем.

Рис. Б. Схема строящихся магистральных газопроводов

К основным достоинствам трубопроводного транспорта о сравнении с другими видами следует отнести: возможность повсеместной прокладки труб в сравнительно короткие сроки: малую зависимость работы от климатических условий; отиоентелыю небольшие трудоемкость доставки груза и его потери; низкую себестоимость транспортирования (в 2 раза ниже, чем го водным Путям, и в S раза ниже, чем при перевозках по железной дороге); непрерывность транспортного процесса доставки rpy-ja на большие расстояния. Так, например, нефтепровод «Дружба», введенный в эксплуатацию в 1064 г., имеет протяженность 6116 км, трубу большого диаметра и проходит мз Татарской АССР по территории СССР, ВНР, ПНР. ЧССР и ГДР, газопровод сСоюэ», введенный в эксплуатацию я 1979 г.. имеет протяженность 2750 км, трубу большого диаметра. По нему от промыслов Оренбургской обл. до западной границы перекачиваются миллиарды кубометров гяэа в год. Быстрое развитие трубопровод» ного транспортирования нефти дзет возможность сиять большой объем перевозок с железных дорог.

Промышленный транспорт обеспечивает перевозками промышленные объекты, которые имеют большое и сложное транспортное хозяйство. В его состав входят различные виды транспортных средств и путей сообщений (железнодорожные, автомобильные, трубопроводные, конвейерные, канатные, пневматические и др.). {

Промышленный транспорт чаще всего является важной составной частью внутрипроизводственного технологического процесса. На подъездных железнодорожных путях промышленных предприятий, строек и организаций начинают и заканчивают свой путь около 90% всех грузов железных дорог страны.

По назначению перевозки на промышленном транспорте подразделяют на внутрипроизводственные (склад — цех, цех—цех, цех—склад) и внешние (завоз сырья, полуфабри- 22

катов, комплектующих изделий и оборудования, отправление готовой продукции к пунктам железной дороги, близлежащим предприятиям и др.).

Издержки промышленного транспорта большие и составляют 20—30от себестоимости продукции. В промышленном транспорте работают более 5 млн. чел. Объем перевозок составляет более 20 млрд. т.

* Городской транспорт. Бурный рост городов (урбанизация) — одно из характерных явлений нашего времени. Свыше половины населения земного шара живет в городах.. Городское население СССР составляет более 60% от общего числа жителей. Только крупных городов (с числом жителей более 100 тыс. чел.) насчитывается:

С числом жителей100—250 тыс. чел. . .... 158

То же 250—500 тыс. чел СЗ

» 600 тыс. — I млн. чел. .... 26 » более I млн. чел 24

Во всех городах и поселках городского типа проблема городского пассажирского транспорта имеет важное значение. Ежегодно увеличивается транспортная подвижность населения. Для СССР показатель подвижности 430 поездок в год, а для Москвы — более 700. Объем городских и пригородных пассажирских перевозок достигает более 50 млрд. пасс./год. В Москве в 1980 г. объем перевозок пассажиров- отдельными видами городского транспорта составил (в млн. чел.):

Метрополитеном . . ... 231£ Автобусами . ... 1787 Троллейбусами . . ... 806 Трамваями 523

Городской общественный транспорт включает в себя: пригородные и внутригородские линии железных дорог, как правило, электрифицированные с высокой провозной способностью, метрополитен, обладающий высокой скоростью сообщения (40 ...50 км/ч), автобусы с различной организацией движения (экспрессы); троллейбусы, трамваи, речные транспортные средства, такси.

Большой объем перевозок в городах осуществляется также служебными и личными легковыми автомобилями.

Наибольшая регулярность движения обеспечивается метрополитеном, который строится в юродах с неселением более 1 млн. жителей. В СССР метрополитены успешно эксплуатируется в городах Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Тбилиси, Ереване, Ташкенте, Баку, проектируются н строятся е городах — Ноиосн- бнреке, Свердловске, Риге, Куйбышеве и Минске.

Большое значение имеет плотность и маршрутизация транспортной сети города для обеспечения проезда в любое место с наименьшей затратой ирсмени. Скорость сообщения Наземного пассажирского транспорта находится в прямой зависимости от уровня организации движения в городе, для повышения которого Применяются автоматизированные системы управления движением (АСУД) транспортных и пешеходных потоков.

1.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Охране окружающей среды посвящена статья 18 Конституции СССР. В ней говорится: «В интересах настоящего и будущего поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны н научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды».

Многие виды транспорта оказывают вредное влияние на окружающую среду. Так, например, все транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания поглощают из атмосферы кислород, увеличивают в нем содержание углекислого гээгукроме того, отработавшие и картерные газы, как правило,1 имеют токсичные вещества: окись углерода, окислы азота, углеводороды, альдегиды, соединения свинца (этилированный бензин), сажу и др. При большой насыщенности транспортными средствами, особенно в городах с малым воздушным обменом, возникают недопустимо большие концентрации токсичных веществ, которые оказывают вредное влияние не только на здоровье человека и все живые организмы, но и увеличивают разрушающее воздействие на, строительные материалы, металлы, ткани, краски и т. ш? Автомобили при движении выбрасывают в атмосферу большое количество резиновой пыли, в которой также имеются токсичные вещества.^

В GCCff существуют нормы предельно допустимых концентрации' (ЦДК) вредных веществ в воздухе населенных 24 мест и осуществляется контроль за их содержанием. Борьба с загрязнением воздушного бассейна городов приобретает важное значение. Она идет по пути ужесточения требований к совершенству конструкции двигателей и их техническому состоянию в пр'оцессе эксплуатации, организации движения на территории города с проведением градостроительных мероприятий." '

Нефтепродукты и продукты сгорания от автомобильного подвижного состава загрязняют землю и водоемы при мойке автомобилей, небрежном обращении со свежими и отработанными маслами и различными жидкостями. Все это в сочетании с нефтепродуктами, попадающими в воду при эксплуатации водных транспортных средств, оказывает губительное влияние на состояние планктона, рыб, птиц.

Автомобили, самолеты и железнодорожный подвижной состав создают шумовые и вибрационные «загрязнения» среды, которые могут оказывать отрицательное воздействие на здоровье людей. На улицах с интенсивным автомобильным движением, в зонах взлета и посадки самолетов, вблизи железнодорожных путей уровень шума иногда превышает допустимый существующими санитарными нормами.

Автомобили, трамваи, троллейбусы являются часто причиной возникновения радио- и телевизионных помех.

При строительстве автомобильных и железных дорог, прокладке трубопроводов часто уничтожается плодородный верхний слой почвы. Законодательством СССР предусмотрена обязательная рекультивация земель по окончании строительных работ.

(^.Уменьшение отрицательного влияния транспорта на окружающую среду — это сложная социально-экономическая и техническая задача, решение которой осуществляется большим комплексом природоохранных мероприятий.

Транспорт в промышленно развитых странах потребляет 12—i7% всех энергетических ресурсов. На автомобильный транспорт приходится 50—60% этого количества. Энергетическая база транспорта слагается из энергетических установок всех видов и в настоящее время распределяется примерно так: автомобильный транспорт 82%, железнодорожный 10%, воздушный 4%, энергетические установки судов 2% и насосные станции трубопроводов 2%.

' Энергетические затраты на перевозку грузов и пассажиров различными видами транспорта имеют большой дкапа.

Таблица 1.4 Энергоемкость перевозок разными видами транспорта

Вид транспорта н тип подмокыого сктви

Воздушный

Вертолет (Ми-4) Самолет малый (Як-40) средний (Ту-134) большой (Ил-62) Железнодорожный

Поезд с электротягой » с тепловозной тягой ВсдныЛ

Речной сухогруз (5,0 тыс. т) Морской » (13,5 тыс. т) » тапкер (150 тыс. т) Трубопроводный

Нефтепровод 700 мм Газопровод 1420 мм Автомобильный

Легковой автомобиль Автобус малый бензиновый » средний » » большой дизельный Грузовой автомобиль средний бензиновый » большой дизельный Автопоезд ДИЗСЯЫ1ЫЙ

зон (табл. 1.4). Наиболее энергоемки перевозки пассажиров и грузов воздушным и автомобильным видами транспорта. j

Данные расхода энергии приведены при условии полного использования грузо- н пассажировмеспшости н пробега. Если учесть фактическую степень использования транспортных средств (эффективность организации транспортного процесса), то энергоемкости грузовых перевозок по отношению к железнодорожному транспорту составят: нгфтелроводного 65%, морского 117%, речного 133%, газопроводного 700%, автомобильного 1690%. За последние 15 лет произошло значительное снижение удельных энергозатрат на всех видах транспорта. Это было достигнуто как внедрением новых, более экономичных силовых установок (замена паровых машин на дизели и электродвигатели) и 2fi увеличением грузоподъемности единицы подвижного состава, так и повышением уровня его технической эксплуатации и эффекпшности использование (увеличение коэффициентов использования пробега и грузоподъемности, уменьшение простоев).

ОмггЬматмческос н постоянное сокращение энергоемкости перевозок является одной из главных задач, стоящих перед транспортом СССР. Кроме того, необходимо применение тех ендов топлива, которые соответствуют топливно-энергетическому балансу страны. Должно быть постоянное стремление к замене жидкого топлиьа нефтяного происхождения иа синтетические моторные топлива и к применению новых энергетических устанопок4^Двя железнодорожного транспорта важным является дальнейшее совершенствование локомотивного парка (повышение к. г. д. тепловозов, электровозов), примелеыне рекуперативного торможения, переход иа более устойчивый беэстыковой путь и оборудование вягонои буксами с подшипниками качения. Для электровозной тяги важным направлением сокращения энергозатрат являемся переход к трехфазным безкол- лекторным двигателям на основе тиристоров. На морском и речном транспорте, кроме повышения топливной эффективности дизельных двигателей, намечается расширенно использования низкосортовых н тяжелых моторных топлив, а также ятомио-эиергетичсскнх установок, особенно для флота, работающего в условиях Арктики. Важно также дальнейшее совершенстповапне гидродинамических качеств судов путем применения обтекателей, бульбообразных фор- штефшйч винтов с переменным шагом, толкания вместо буксировании. Автомобильный транспорт является главным потребителем высокобортного нефтяного топлива. Поэтому именно на автомобильном транспорте особенно важен технический прогресс, направленный на уменьшение потребления втого топлива. Для парка легковых автомобилей и малотоннажных грузовых будет продолжаться совершенствование карбюраторных двнгателеи путем улучшения процессов смесеобразования н сгорания, оптимизации состава смеси н момента воспламенения (с помощью алектронпого управления), уменьшения всех механических-потерь, повышения надежности и долговечности всех систем И обеспечения необходимой информативности в нх работе. Уменьшение масс автомобилей, улучшение их обтекаемости н оптимизация передаточных чисел в трансмиссии являются также важными элементами в решении этой проблемы. В дальнейшем возможно широкое применение электромобилей, если будут созданы дешевые (из малодефтштных материалов), долговечные, энергоемкие и сравнительно легкие (с малой удельной массой) электрохимические источники тока.

Для парка грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности. автопоездов и автобусе и основным направлением развития является днэелизацня с применением высокоэкокомычиых, надежных н долговечных двигателей. Для подвижного состава городского общественного транспорта должно быть расширено применение газового топлива (гаэобалониые аятрмобилн), что даст ана- чнтельное сокращение потребления бензинов и уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу

Из других заменителей жидки к нефтяных топлив следует «а* еветь спирты метиловый и этиловый, которые применяются как в чистом виде, так и в смеси с бензинами. Большое внимание сейчас обращено на возможность применения недорода как самостоятельного вида топлива или добавки его к бензинам.