- •2. Проектирование автомобильной дороги в плане.

- •2.1 Трассирование дороги. (Везде первая строка с отступом)

- •2.2 Построение плана трассы.

- •Разбивка трассы

- •2.3 Закрепление вершин углов поворота.

- •3. Проектирование водопропускных сооружений.

- •4. Построение линии поверхности земли. (Изменено)

- •5 Размещение водопропускных сооружений.

- •6 Проектирование проектной линии дороги.

- •6. Проектирование дорожных одежд.

Пример

курсового проекта по дисциплине

«Пути сообщения, технологические сооружения

1.Установление категории дороги.

1.1 Выбор норм проектирования дороги.

Согласно СНиП 2.05.02-85 автомобильные дороги общего пользования в РФ подразделяются на пять категорий (таблица 1.1) в зависимости от расчетной интенсивности движения, за которую следует принимать среднегодовую суточную интенсивность движения за последний год перспективного периода (расчетного срока эксплуатации дороги) принимаемого равным 20 лет, выраженную в единицах, приведенных к легковому автомобилю (прив. ед./сут.).

Таблица 1.1 Классификация автомобильных дорог.

Назначение дороги |

Категория дороги |

Расчетная интенсивность движения (прив.ед./сут.). |

Магистральные федеральные дороги |

I-а (автомагистраль) I-б (скоростная дорога) II |

Свыше 14000

Свыше 14000

Свыше 6000 |

Прочие федеральные дороги |

I-б (скоростная дорога) II III |

Свыше 14000

Свыше 6000 2000….6000

|

Республиканские, краевые, областные дороги и дороги автономных образований |

II III IV |

Свыше 6000 2000….6000 200….2000 |

Дороги местного назначения |

IV V |

200….2000 До 200 |

Среднегодовая суточная интенсивность движения N определяется на основе материалов экономических изысканий, основной целью которых является прогнозирование развития производительных сил в районе тяготения дороги, торговых и культурных связей. В результате устанавливаются следующие наиболее важные характеристики функционирования дороги: годовой грузооборот Qгод (т) в последний год перспективного периода; годовой пассажирооборот Вгод (чел.) в последний год перспективного периода.

Устанавливаем категорию проектируемой автомобильной дороги при следующих исходных данных:

Годовой грузооборот по дороге Qгод = 340000 т

Состав движения грузовых автомобилей и автопоездов:

Средняя грузоподъемность qi , т. |

1,3 |

4,0 |

7,0 |

10,0 |

12,0 |

16,0 |

20,0 |

27,5 |

Доля ТС в составе движения di , % |

30 |

25 |

16 |

8 |

9 |

6 |

4 |

2 |

Годовой пассажирооборот по дороге Вгод = 3,6 млн. чел.;

Состав движения легковых автомобилей, автобусов и спецмашин на их базе:

Типы транспортных средств |

Средняя вместимость bi, чел. |

Доля ТС в составе движения di , % |

Легковые автомобили |

5 |

55 |

Микроавтобусы |

12 |

20 |

Автобусы малого класса |

25 |

15 |

Автобусы среднего класса |

35 |

7 |

Автобусы большого класса |

45 |

3 |

Среднесуточная интенсивность движения грузовых автомобилей, специальных автомобилей на базе грузовых и автопоездов nгр определяется по формуле

n гр = Qгод∙КН∙КС/T∙q∙KПР∙КГР ,

где Qгод - годовой грузооборот; Qгод =340000 т;

КН,КС – соответственно коэффициенты, учитывающие необъемные перевозки и дальний транзит, и специальные машины;

КН = 1,2; КС =1,15

Т= 365 сут. – расчетное число дней работы автотранспорта в году,

Кпр , Кгр – соответственно усредненные коэффициенты использования пробега и грузоподъемности грузовых ТС

Кпр = 0,62; Кгр = 0,90;

q- средневзвешенная грузоподъемность ТС, (т).

Средневзвешенная грузоподъемность грузовых транспортных средств равна:

q= 0,01Σqi·di

где qi - грузоподъемность ТС i-го типа, т;

di - доля ТС i-го типа в составе движения, %;

q=

0,01(

1,3![]() 30

+ 4,0

25

+ 7,0

30

+ 4,0

25

+ 7,0![]() 16 + 10

8 + 12

9+ 16

6 + 20

4 + 27,5

2) = 6,7 т.;

16 + 10

8 + 12

9+ 16

6 + 20

4 + 27,5

2) = 6,7 т.;

n гр = 340000∙1,2∙1,15/365∙0,62∙0,90∙6,7 = 343,8 авт./сут.

Среднесуточная интенсивность движения легковых автомобилей, автобусов и специальных автомобилей на их основе nпас, авт./сут. определяется по формуле:

n

пас![]()

где Вгод - годовой пассажирооборот;

Вгод

=

3,6 ![]() 106

чел

106

чел

![]() Н

,

С

-

соответственно

коэффициенты, учитывающие дальний

транзит и специальные машины:

Н

,

С

-

соответственно

коэффициенты, учитывающие дальний

транзит и специальные машины:

Н = 1,2; С =1,05;

Т= 365 сут. – расчетное число дней работы автотранспорта в году;

![]() - среднее количество пассажиров,

перевозимых

одним ТС, чел.

- среднее количество пассажиров,

перевозимых

одним ТС, чел.

= 0,01![]() qi·di·

Кпрi

qi·di·

Кпрi![]() вмi

;

вмi

;

bi - средняя вместимость пассажирских ТС i-го типа, чел.;

![]() -

доля i-го

пассажирского ТС в составе движения;

-

доля i-го

пассажирского ТС в составе движения;

Кпрi – коэффициент использования пробега i-го пассажирского ТС ;

![]() вмi

- коэффициент использования вместимости

i-го

пассажирского ТС.

вмi

- коэффициент использования вместимости

i-го

пассажирского ТС.

=

0,01 ( 5

55

![]() 0,5

0,95

+ 12

20

0,5

0,95

+ 25

15

0,6

0,95

+

0,5

0,95

+ 12

20

0,5

0,95

+ 25

15

0,6

0,95

+

+ 35 7 0,95 0,65 + 45 3 0,95 0 ,70) = 6,99 чел.

n пас= 3,6∙106∙1,2∙1,05/365∙6,99 = 1777,8 авт./сут.

Среднесуточную интенсивность движения отдельных типов ТС определяем по зависимостям:

грузовых

ni=0,01![]() n

г;

n

г;

пассажирских

ni=0,01 n пас.

Среднесуточная интенсивность движения всех ТС в фактических единицах

N

= ![]() i

,

i

,

приведенная к легковому автомобилю

Nпр = i Ki ,

Ki – коэффициент приведения ТС i-го типа к легковому автомобилю.

Таблица 1.2 Матрица расчета среднегодовой суточной интенсивности движения

Типы транспортных Средств |

Интенсивность движения в фактических единицах (ni) авт./сут. |

Коэффициент приведения к легковому автомобилю, (Ki ) |

Интенсивность движения приведенная к легковому автомобилю, (Ki ni ) прив.ед./сут. |

Грузовые автомобили грузоподъемностью: до 2т (1,3т) 2-5т (4,0т) 5-8т (7,0т) более 8т (10т) |

103,2 86 55,04 27,52 |

1,5 1,75 2,25 2,66 |

154,8 150,5 123,84 73,2 |

Автопоезда грузоподъемностью: 12т 16т 20т более 20т (27,5т) |

30,96 20,64 13,76 6,88 |

3,5 3,75 4 4,75 |

108,36 77,4 55,04 30,96 |

Легковые автомобили |

977,9 |

1 |

977,9 |

Микроавтобусы |

355,6 |

1,5 |

533,4 |

Автобусы малого класса |

266,7 |

2 |

533,4 |

Автобусы среднего Класса |

124,46 |

2,5 |

311,15 |

Автобусы большого Класса |

53,34 |

3 |

160,02 |

Итого |

N = 2122 |

|

Nпр = 3289,9 |

Суточные интенсивности движения ТС N = 2122 авт/сут и Nпр = 3289,9 прив. ед./сут соответствуют III категории дороги.

В соответствии с выбранной категорией дороги по СНиП 2.05.02-85 назначаем следующие параметры поперечного профиля земляного полотна автомобильных дорог общего пользования.

-

Параметры элементов дорог

Категория

дороги

III

Число полос движения

2

Ширина полосы движения, м

3,5

Ширина проезжей части, м

7

Ширина обочин, м

2,5

Наименьшая ширина укрепительной ( краевой) полосы обочины, м

0,5

Наименьшая ширина разделительной полосы между разными направлениями движения, м

─

Наименьшая ширина укрепительной ( краевой) полосы на разделительной полосе,м

─

Ширина земляного полотна, м

12

Расчетная скорость движения, км/час

100

Наибольший продольный уклон , ‰

50

Наименьшее расстояние видимости, м

Для остановки

Встречного автомобиля

200

350

Наименьшие радиусы кривых в плане, м

Основные

В горной местности

600

400

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, м

Выпуклых

Вогнутых

Основные

В горной местности

10000

3000

1500

2. Проектирование автомобильной дороги в плане.

2.1 Трассирование дороги. (Везде первая строка с отступом)

Продольную ось дороги, проложенную на поверхности земли, называют трассой дороги. Трасса проектируемой дороги задается двумя или несколькими промежуточными пунктами, через которые должна пройти дорога (опорные точки). Первоначально трассирование дороги производят на топографической карте, а затем разрабатывают план трассы.

Между заданными опорными пунктами дорогу стремятся трассировать по кратчайшему направлению, чтобы ее длина была короче. Однако часто провести дорогу по прямой нельзя из-за различных естественных препятствий, поэтому в общем случае трасса дороги состоит из прямых отрезков, сопряженных кривыми.

В равнинной местности трассу отклоняют по прямой в поисках участков, имеющих удовлетворительные условия водоотвода и благоприятные грунтовые условия, а также когда надо обойти лесные массивы и отдельные рощи в малозаселенных районах, ценные сельскохозяйственные угодья, населенные пункты при максимальном сохранении окружающей среды.

В пересеченной местности трассу прокладывают по прямолинейным водоразделам, долинам рек, на незатопляемых террасах, склонах и косогорах. При трассировании особое внимание обращают на безопасность движения – создание нормальной видимости, обход населенных пунктов, сочетание вертикальных и горизонтальных кривых, ликвидацию коротких прямых вставок между кривыми. Для сокращения объемов земляных работ целесообразно прокладывать трассу как плавную извилистую линию, вписывающуюся в формы рельефа.

При трассировании дорог следует соблюдать законы об охране земли. Для соблюдения условий по минимальному занятию земель под дорогу необходимо руководствоваться действующими нормами, определяющими ширину охранных зон линий электропередач, магистральных газопроводов, зон удаления от разработок месторождений каменных пород взрывным способом.

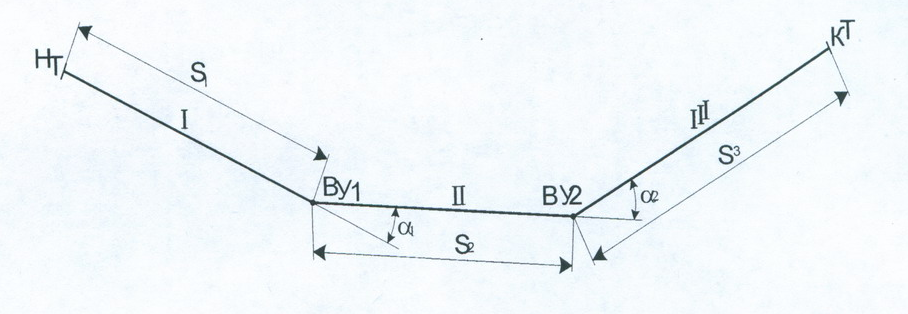

Первоначально проложенная трасса дороги представляет собой ломаную линию (рисунок 2.1), состоящую из отрезков длиной S1, S2, S3 и т.д.

Рисунок 2.1 Схема дорожной трассы.

Изменение направления трассы называют поворотом, а угол между продолжением первоначального направления трассы и последующим – углом поворота (α1, α2). Узловые точки ломаной трассы называются вершинами углов поворота (ВУ1, ВУ2).

В соответствии с заданными опорными точками на топографической карте с учетом рельефа местности, производим трассирование дороги по карте, предусматривая 2 перелома. Учитывая масштаб карты 1:25000 определяем длину будущей трассы (Lтр)

Lтр=1225+750+1250=3225м

Измеряем углы поворота трассы (α1, α2) в вершинах углов ВУ1 и ВУ2:

α1=20°

α2=13°

2.2 Построение плана трассы.

Для обеспечения безопасности и требуемой скорости движения во внутренние углы поворота трассы вписывают кривые. Радиусы кривых выбирают на основании технических нормативов на проектирование дороги.

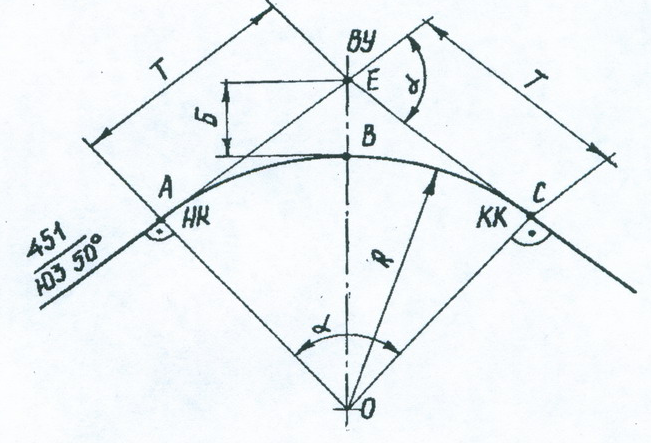

Круговая кривая характеризуется следующими элементами (рисунок 2.2):

K=AB̆C – длина кривой; T=AE=CE – тангенс (расстояние от вершины ВУ до начала или конца кривой НК, КК); Б=ВЕ – биссектриса (расстояние от вершины угла до середины кривой); Д – домер, показывающий насколько сумма двух тангенсов длиннее кривой.

Рисунок 2.2 Элементы круговых кривых в плане.

План трассы выполняют в масштабе 1:5000. Для этого трассу дороги с топографической карты переносим методом пропорциональной сетки на план с увеличением масштаба в 5 раз. В вершину угла поворота ВУ1 вписываем круговую кривую, а в ВУ2 вписываем составную кривую.

Выбираем по СНиП допустимый радиус кривых:

R1- радиус круговой кривой.

R1=2500 м

R2- радиус кругового участка составной кривой.

R2=1500 м

Указанные элементы круговых кривых определяются по формулам:

Т=R1·tg·0,5·α1

Б=R1· (1/cos(0,5·α1)-1)

К=R1·(α1/57,3)

Д=2Т-К

Т= 2500·tg(0,5·20°)=440,81 м

Б= 2500·(1/cos0,5·20°-1)=38,58 м

K =2500·20°/57,3=872,2 м

Д =2·440,81-872,2=9,42 м

Определяем элементы составной кривой.

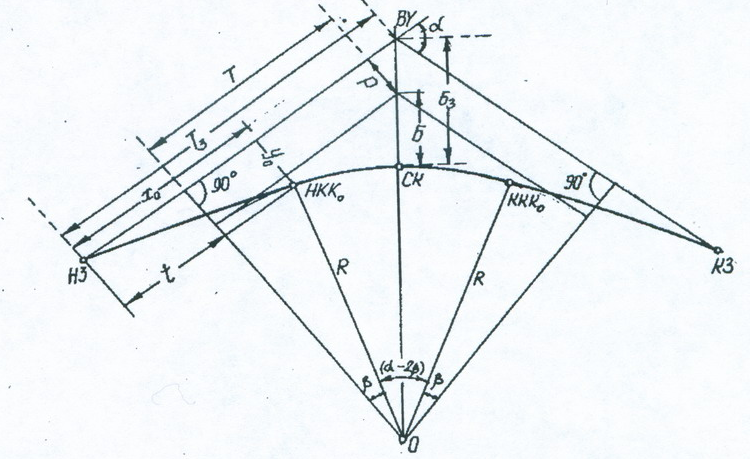

При малых радиусах кривых в плане (R≤2000 м) с обеих сторон основных кривых устраивают переходные кривые. Закругление, состоящее из двух переходных кривых и круговой кривой между ними, называют составной кривой (рисунок 2.3)

Рисунок 2.3 Элементы составных кривых в плане. (плохой)

При

устройстве переходных кривых сокращается

длина круговой, так как ее центральный

угол будет меньше α на величину 2![]() .

Новый центральный угол:

.

Новый центральный угол:

α0=α2-2·

где α0-центральный угол;

β-угол, составленный касательной к концу переходной кривой с осью абсцисс:

=L/(2·R2)

где L-длина переходной кривой (в соответствии с радиусом составной кривой по рекомендации СНиП принимаем длину переходной кривой L=100 м)

β=100/(2·1500)=0,03=1,7°

α0=13°-2°·1,7=9,6°

Расстояния от начала и конца составной кривой НЗ и КЗ (рисунок 2.4) соответственно до начала НКК0 и конца ККК0 смещенной круговой кривой (формулы записаны неверно, радиус в знаменателе)

Х0=L-(L3/40)·(R2)2+(L5/3456)·(R2)4

Y0=L2/6R2-L4/336(R2)3+L6/42240(R2)5

где Х0 ,Y0 – расстояние от начала составной кривой до начала смещенной круговой кривой по касательной (ось Х), по нормали (ось Y).

X0 =100-(1003;\40*15002)+1005\3456*15004=99,98 м

Y0 =1002\6*1500-1004\336*15003+1006\42240*1500=1,11 м

Величина сдвижки первоначальной круговой кривой в ее внутреннюю сторону (P) равна:

P=Y0-R2(1-cosβ)

P=1,11-1500(1-cos1,7)=0,43м

Величина сдвижки начала составной кривой относительно начала исхдной круговой кривой (t)равна:

t=X0-R2·sinβ

t=99,98-1500·sin1,7=55,49 м

Длина смещенной круговой кривой (К0) равна:

К0=π·R2(α0-2β)/180°,

К0 = 3,14*1500(13°-2*1,7°)/180°=251,19 м

Величины поправок ТР и БР на тангенс и биссектрису составной кривой (с учетом смещения Р)

Тр=Р·tg0,5·α2

где Тр – величина поправки на тангенс составной кривой.

Тр=0,4· tg0,5·13=0,045 м

Бр=Р·sec0,5·α2

где Бр – величина поправки на биссектрису составной кривой.

Б р = 0,4·sec 0.5·13°=0,4 м

Элементы составной кривой (закругления).

Тз=Т+t+Tp

где Тз – тангенс закругления.

T3 =170,9+55,49+0,045=226,35 м;

Кз=К0+2L

где Кз – длина закругления.

К3=251,19+200=451,19 м

Дз=2Тз-Кз

где Дз – домер закругления.

Д3=2*226,435-451,19=1,68 м;

Бз=Б+Бр

Бз=9,81+0,4=10,21м

где Бз – биссектриса закругления.

Где Б,Т,Д?