- •Глава 1. Атриовентрикулярная блокада: основные концепции

- •Классификация атриовентрикулярной блокады

- •Атриовентрикулярная блокада первой степени

- •Атриовентрикулярная блокада второй степени с нормальными комплексами qrs

- •Атриовентрикулярная блокада второй степени с расширенными комплексами qrs

- •Продвинутая атриовентрикулярная блокада второй степени и блокада третьей степени типа а1

- •Продвинутая атриовентрикулярная блокада второй степени и блокада третьей степени типа б

- •Другие механизмы, способствующие нарушению атриовентрикулярного проведения

- •Глава 2. Клинические концепции спонтанной и вызванной атриовентрикулярной блокады

- •Определение терминов

- •Нормальное предсердно-желудочковое проведение

- •Спонтанная атриовентрикулярная блокада Атриовентрикулярная блокада первой степени

- •Атриовентрикулярная блокада второй степени

- •Полная блокада сердца

- •Атриовентрикулярная блокада, вызванная аритмией

- •Задержки предсердно-желудочкового проведения при нормальной экг

- •Лечение

- •Вызванная атриовентрикулярная блокада

- •Глава 3. Атриовентрикулярная блокада: неинвазивный подход

- •Анатомические и электрофизиологические представления

- •Характеристики атриовентрикулярной блокады

- •Степень атриовентрикулярной блокады

- •Хронология атриовентрикулярной блокады

- •Постоянная ав-блокада

- •Острая, или транзиторная, ав-блокада

- •Интермиттирующая ав-блокада

- •Вызванная и ятрогенная ав-блокада

- •Неинвазивное определение локализации и природы нарушений проведения

- •Блокада в фазу 3 и фазу 4

- •Глава 4

- •Глава 5. Блокада ножек и другие формы аберрантного внутрижелудочкового проведения: клинические аспекты

- •Блокада ножек и ветвей пучка Гиса

- •Блокада левой ножки пучка Гиса

- •Блокада правой ножки пучка Гиса

- •Неполная блокада правой ножки пучка

- •Неполная блокада левой ножки пучка

- •Блокада передней ветви левой ножки

- •Блокада задней ветви левой ножки

- •Блокада септальной ветви левой ножки

- •Блокада правой ножки в сочетании с блокадой передней ветви левой ножки

- •Блокада правой ножки в сочетании с блокадой задней ветви левой ножки

- •Трансмуральная задержка проведения

- •Раннее возбуждение желудочков

- •Спонтанное эктопическое возбуждение желудочков

- •Ритм желудочков при использовании искусственных пейсмекеров

- •Условия возникновения дефектов внутрижелудочкового проведения

- •Дефекты внутрижелудочкового проведения, зависимые от тахикардии или короткого цикла

- •Зависимое от брадикардии или длительности цикла аберрантное внутрижелудочковое проведение

- •Не зависящее от частоты или длительности цикла аберрантное внутрижелудочковое проведение

- •Альтерация электрической активности

- •Скрытое проведение в некоторой части желудочков, обусловливающее постоянное или эпизодическое внутрижелудочковое проведение

- •Глава 6. Электрофизиологические механизмы ишемических нарушений ритма желудочков: корреляция экспериментальных и клинических данных

- •История вопроса

- •Первая фаза желудочковой аритмии Окклюзионная аритмия

- •Реперфузионные нарушения ритма

- •Вторая фаза желудочковой аритмии

- •Третья фаза желудочковой аритмии

- •Связь с клиническими явлениями

- •Фармакологические подходы

- •Заключение

- •Глава 7. Преждевременное возбуждение желудочков: современные представления о механизмах и клиническом значении

- •Электрофизиологические механизмы

- •Пейсмекерная активность Нормальная автоматическая активность

- •Аномальная автоматическая активность

- •Осцилляторная деполяризация мембранного потенциала

- •Циркуляторное возбуждение Циркуляция возбуждения по замкнутому пути

- •Отражение

- •Электрокардиографические проявления

- •Парасистолический ритм

- •Экстрасистолический ритм

- •Циркуляция возбуждения по механизму отражения

- •Циркуляция по замкнутому пути

- •Полиморфные пвж

- •Клиническое значение

- •Электрофизиологические основы поздних потенциалов

- •Клиническое значение поздних потенциалов

- •Электрофизиологические ограничения экг с усредненным сигналом

- •Ограничения прогностических индикаторов уязвимости желудочков

- •Глава 8. Желудочковая аритмия вследствие физической нагрузки

- •Общие соображения

- •Желудочковая тахикардия при физической нагрузке

- •Сопутствующие состояния

- •Прогноз

- •Лечение

- •Глава 9. Желудочковая тахикардия и фибрилляция

- •Определения

- •Электрофизиология

- •Электрокардиографические признаки

- •Этиологические факторы

- •Ишемическая болезнь сердца Острый инфаркт миокарда

- •Вариантная стенокардия

- •Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •Неишемические повреждения

- •Пролапс митрального клапана

- •Кардиомиопатия и миокардит

- •Гипертрофическая кардиомиопатия

- •Дилатационная кардиомиопатия

- •Синдром удлинённого интервала q—т Наследственные синдромы

- •Приобретенные синдромы

- •Желудочковая тахикардия, вызванная катехоламинами

- •Медикаментозная тахикардия

- •Нарушения формирования импульсов при проведении

- •Другие причины

- •Идиопатические случаи

- •Заключение

- •Глава 10. Электрофизиологические исследования при желудочковой тахикардии

- •Методология

- •Способы стимуляции

- •Электрофизиологические исследования для оценки эффективности лекарственной терапии

- •Методология серийного фармакологического тестирования

- •Некоторые общие соображения и предостережения

- •Электрофизиологические исследования для оценки адекватности хирургического и пейсмекерного лечения при желудочковой аритмии

- •Электрофизиологические исследования в специфических группах больных

- •Заключение

- •Глава 11. Поздние желудочковые потенциалы: механизмы, методы исследования, распространенность и клиническое значение

- •Электрофизиологические и анатомические основы поздних желудочковых потенциалов

- •Методологические аспекты неинвазивной регистрации поздних желудочковых потенциалов

- •Оборудование для неинвазивной регистрации поздних потенциалов

- •Поздние потенциалы, зарегистрированные различными методами

- •Определение поздних желудочковых потенциалов на усредненных поверхностных экг

- •Сравнительная оценка различных методов

- •Частота поздних потенциалов у больных с желудочковой тахикардией и без нее

- •Корреляция между поздними потенциалами и функцией левого желудочка

- •Корреляция между спонтанной желудочковой аритмией и поздними потенциалами

- •Корреляция между поздними потенциалами и уязвимостью миокарда

- •Влияние антиаритмического хирургического вмешательства на поздние потенциалы

- •Влияние антиаритмических препаратов на поздние потенциалы

- •Прогностическое значение поздних потенциалов

- •Клинические подходы при оценке состояния больных после инфаркта миокарда

Глава 1. Атриовентрикулярная блокада: основные концепции

И. Ватанабе и Л. С. Дрейфус (1. Watanabe и L. S. Dreifus)

В последние годы было получено немало данных, касающихся патологии, электрофизиологии, анатомии и клинического значения нарушений атриовентрикулярного (АВ) проведения. Интерес к этому вопросу возник, очевидно, в 1827 г., когда Adams [1] описал случай синкопе на фоне редкого сердечного ритма, что впоследствии наблюдал и Stokes в 1846 г. Wenckebach (1899) [3] и Hay (1906) [4] описали блокаду АВ-проведения, открыв эру эпонимов и синонимов в классификации нарушений предсердно-желудочкового проведения. Развитие событий значительно ускорилось после того, как в 1924 г. Mobitz [5] предложил классификацию АВ-блокады на основе достаточно точных критериев. В последующие годы в медицинской литературе появились многочисленные сообщения о клинических и экспериментальных исследованиях в этой области.

Однако более поздние исследования показали, что клиническое течение и прогноз, равно как и методы лечения больных с АВ-блокадой, зависят от локализации нарушения проведения в проводящей системе сердца (в АВ-узле или в системе Гис—Пуркинье). В связи с этим становится все более очевидным, что при классификации АВ-блокады следует базироваться скорее на уровне распространения нарушения, нежели на степени постоянства интервала Р—R [6, 7].

Более того, точное определение места блокады проведения может быть затруднительным даже в экспериментальных исследованиях с использованием микроэлектродов [8, 9]. Суммарное время предсердно-желудочкового проведения складывается из следующих трех компонентов: время внутрипредсердного проведения; время проведения по АВ-узлу; время проведения по системе Гис—Пуркинье (подузловое проведение). Согласно экспериментальным данным, полученным при использовании микроэлектродов, суммарное время АВ-проведения в изолированном перфузируемом сердце кролика составляет от 90 до 100 мс, причем внутрипредсердное, внутриузловое и подузловое время проведения составляет 30, 30—35 и 30 мс соответственно [10, 11]. Следовательно, каждый из трех компонентов приблизительно соответствует трети общего времени АВ-проведения.

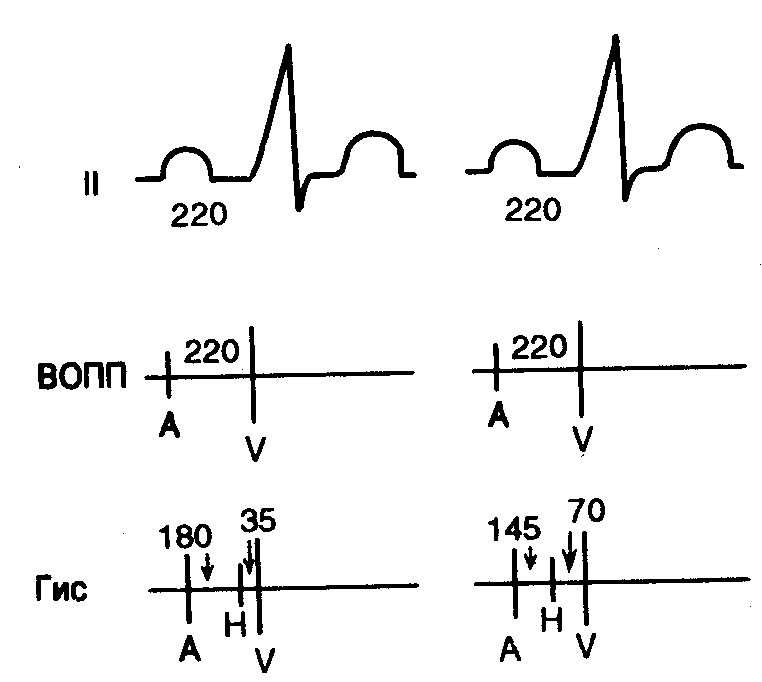

На обычных клинических электрокардиограммах эти интервалы нельзя определить по отдельности и общее время АВ-проведения измеряется от начала зубца Р (предсердное возбуждение) до появления комплекса QRS (желудочковое возбуждение). Однако, используя электрограмму пучка Гиса, можно приблизительно определить три интервала проведения, указанные выше (рис. 1.1). По данным ряда работ [12—14], отдельные компоненты общего времени АВ-проведения при величине интервала Р—R в диапазоне 0,14—0,18 с (140—180 мс) составляют: время внутрипредсердного проведения — от 0,04 до 0,05 с (40—50 мс); время внутриузлового проведения — от 0,05 до 0,07 с (50—70 мс); время проведения по системе Гис—Пуркинье—от 0,05 до 0,06 мс (50—60 мс). Таким образом, соотношение трех компонентов АВ-проведения в сердце человека, возможно, не сильно отличается от такового в сердце кролика. Следует отметить, что даже если время внутриузлового проведения и время проведения по системе Гис—Пуркинье одинаково и составляет 60 мс, расстояние, которое импульс проходит за данное время, в АВ-узле гораздо меньше. Это говорит о том, что скорость проведения наиболее низка в АВ-узле и значительно выше — в системе Гис — Пуркинье. Поэтому АВ-узел часто называют самым уязвимым звеном во всей предсердно-желудочковой проводящей системе, хотя нужно помнить о том, что блокада АВ-проведения имеет место не только в пределах АВ-узла.

Рис. 1.1. АВ-блокада I степени: составляющие интервала АВ-проведения.

На фрагментах слева — задержка проведения между предсердиями и пучком Гиса; справа — подузловая задержка проведения. Длительность Н-потенциала — 5 мс. ВОПП — верхняя область правого предсердия; Гис — ЭГ пучка Гиса.