- •190701 «Организация перевозок и управление на транспорте»

- •Введение

- •Состав задания

- •Примерные вопросы для самопроверки и подготовки к защите практической работы

- •1.2. Определение параметров движения судна по речным участкам Общие положения

- •Состав задания

- •Задание

- •1.4. Определение загрузки и скорости движения судна при прохождении лимитирующего участка Общие положения

- •Состав задания

- •Указания по выполнению работы

- •Примерные вопросы для самопроверки и подготовки к защите практической работы

- •1.5. Режим движения судов в канале

- •Состав задания

- •Содержание работы

- •Указания по выполнению курсовой работы

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Основные технико-эксплуатационные характеристики грузового транспортного флота

- •Шкала зависимости загрузки самоходных и несамоходных судов от их осадки

- •Максимально допустимые скорости движения судов в каналах, км/ч

- •Исходные данные для курсовой работы

- •Оглавление

- •Ситнов Александр Николаевич Матюгин Михаил Александрович Водно-транспортные пути и их оборудование

- •603950, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5а

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Волжская государственная академия водного транспорта»

Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений

Водно-транспортные пути

и их оборудование

Методические указания

по выполнению практических заданий и курсовой работы

для студентов очного и заочного обучения специальности

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте»

Составители – А.Н. Ситнов, М.А. Матюгин

Нижний Новгород

Издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ»

2011

УДК 627.09

В62

Отв. редактор – к.т.н., проф. Р.Д. Фролов

Водно-транспортные пути и их оборудование : метод. указания к выпол. прак. заданий и курс. работы для студ. оч. и заоч. обуч. / сост. – А.Н. Ситнов, М.А. Матюгин. – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2011. – 44 с.

Представлены материалы для выполнения практических заданий и курсовой работы по дисциплине «Транспортные пути и их оборудование».

Рассматриваются характеристика гидрологического режима участка судоходной реки, а также режим движения судов в канале. Даны методические указания по приобретению квалифицированных навыков в пользовании томами Атласа ЕГС.

Указания предназначены для студентов очного и заочного обучения специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте», но могут быть использованы студентами других специальностей при изучении дисциплин, связанных с внутренними водными путями.

Работа рекомендована к изданию кафедрой водных путей и гидротехнических сооружений (протокол № 34 от 27.10.2010 г.).

© ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2011

Введение

Методические указания содержат материалы к выполнению и оформлению практических заданий и курсовой работы по дисциплине «Транспортные пути и их оборудование». Курсовая работа выполняется студентами очного и заочного обучения специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте».

В указаниях приведены рекомендации по всем видам практических занятий. При этом студентами очного обучения выполняются все вопросы заданий, студентами заочного обучения – только помеченные звездочкой «*».

Практические задания

*1.1. Характеристика гидрологического режима

участка судоходной реки

Общие положения

Судоходное состояние внутренних водных путей в значительной мере зависит от гидрологического режима водоема. Определение его параметров изложено в литературе [1, 2, 4, 5, 6].

Эффективная работа водного транспорта невозможна без учета уровенного режима водоема, режима скоростей течений, ледового режима и других факторов. Перечисленные параметры влияют на величину загрузки судов, скорость их хода, продолжительность навигационного периода.

Для квалифицированной оценки судоходного состояния конкретного участка водного пути и возможности ее последующего учета при организации работы флота или управлении судном специалисты водного транспорта должны знать закономерности изменения гидрологического режима водоема.

Учитывая, что судоходное состояние водного пути в первую очередь зависит от гидрологического режима водоема, в данном задании рассматриваются основные параметры, характеризующие водный режим участка пути. Наиболее затруднительными для судоходства обычно являются речные участки внутренних водных путей, поэтому для оценки гидрологического режима выбран участок реки в свободном состоянии.

Одной из наиболее важных характеристик реки является ее водность. Речной сток (водность) в основном характеризуется расходом воды Q, м3/с.

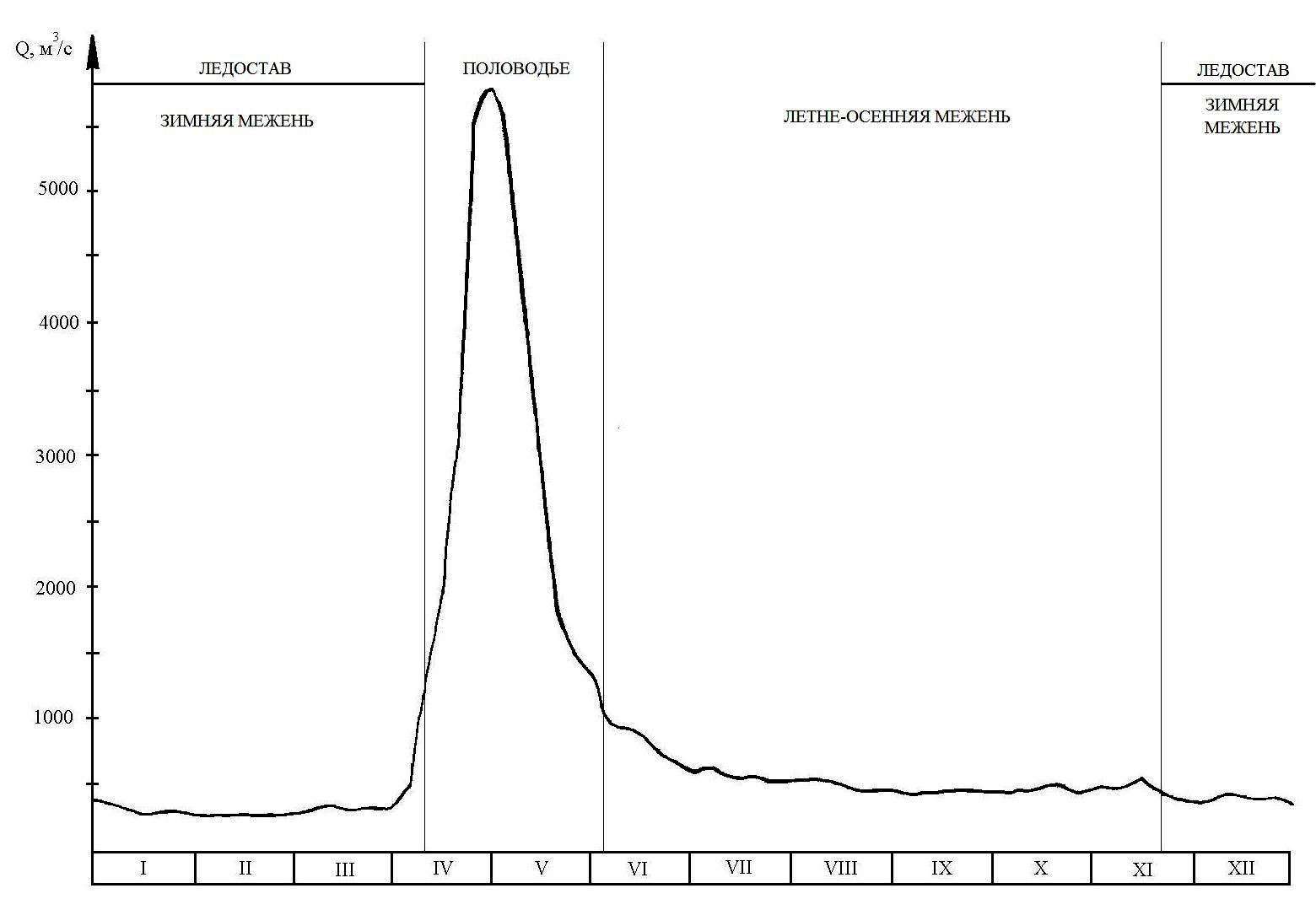

По данным наблюдений на гидрологических постах за изменениями расхода воды в реке строят график зависимости среднесуточного расхода воды от времени наблюдений. Значение расхода воды Q откладывают на вертикальной оси, время в сутках – на горизонтальной (пример графика представлен на рис. 1). Этот график называется гидрографом.

Рис. 1. Гидрограф |

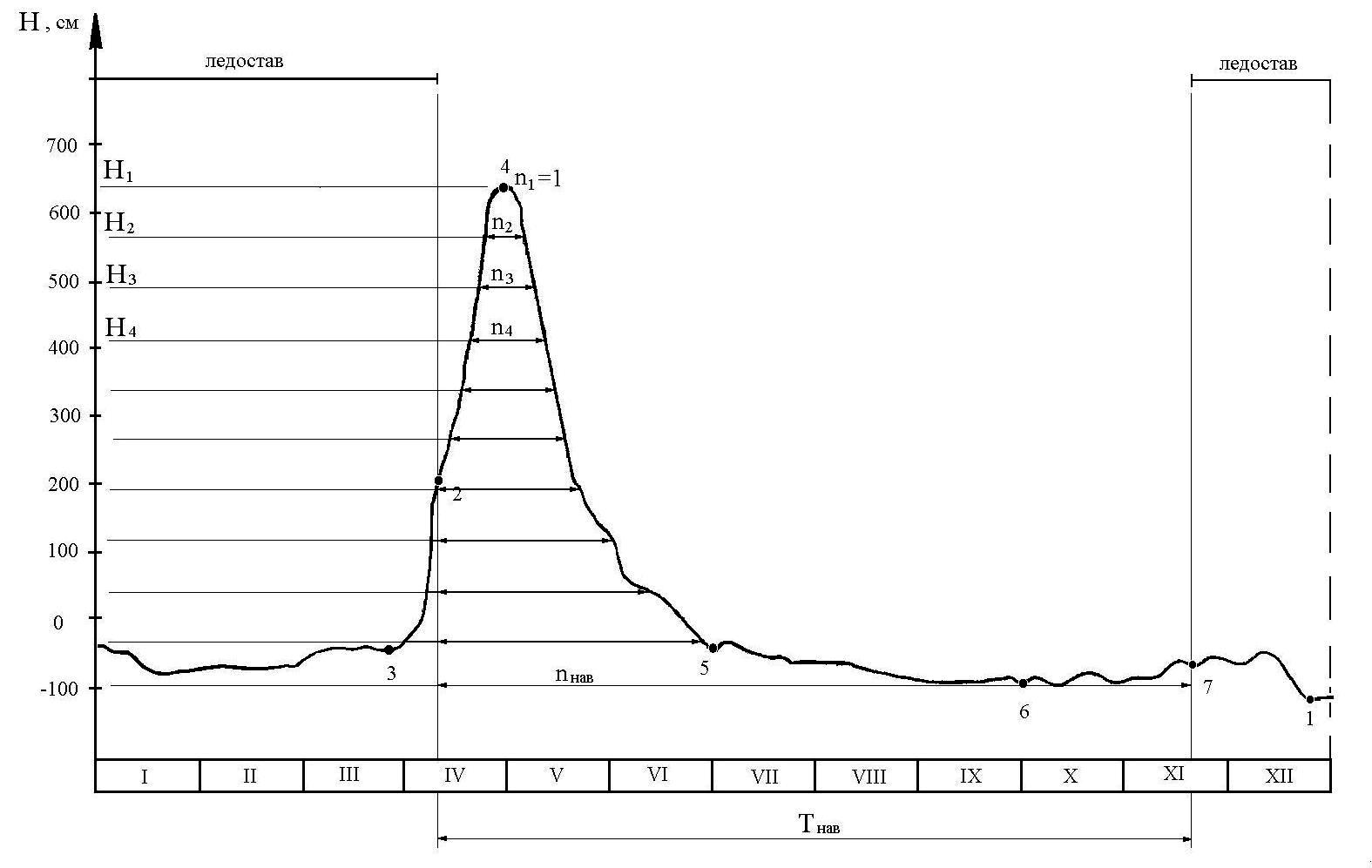

Уровенный режим водоема характеризуется графиком колебаний уровня воды Н = f(t), где на вертикальной шкале откладываются отметки рабочего (то есть наблюдаемого в конкретный момент времени) уровня воды относительно нуля графика, а на горизонтальной – время (пример графика представлен на рис. 2). Нуль графика обозначает условную плоскость отсчета, называемую нулем гидрологического поста. В некоторых случаях нуль графика может оказаться выше низких рабочих уровней воды. Тогда кривая графика колебаний уровня частично расположится ниже горизонтальной шкалы и отметки рабочего уровня будут иметь отрицательные значения.

Рис. 2. График колебаний уровня воды |

Отметки уровня воды принято выражать в виде отметок:

– условных, которые определяют величину отклонения поверхности воды в рассматриваемый момент от условной плоскости отсчета – нуля графика гидрологического поста, измеряются в сантиметрах;

– абсолютных, которые отсчитываются от уровня Балтийского моря (абсолютный нуль); измеряются в метрах (мБС) и вычисляются по формуле

|

(1) |

где |

Н''0''граф |

– |

абсолютная отметка нуля графика гидрологического поста, м; |

|

|

|

|

Н усл |

– |

условная отметка уровня воды, м. |

|

При оценке судоходных условий используется так называемый проектный уровень – низкий судоходный уровень, по отношению к которому устанавливают гарантированные габариты судового хода.

Разница между отметками рабочего и проектного уровней воды называется срезкой и определяется по формулам:

|

(2) |

|||

|

(3) |

|||

где |

|

– |

условная отметка рабочего уровня воды, см; |

|

|

– |

условная отметка проектного уровня воды, см; |

||

|

– |

абсолютная отметка рабочего уровня воды, м; |

||

|

– |

абсолютная отметка проектного уровня воды, м. |

||

В течение года на реке наблюдаются следующие характерные временные периоды, свойственные рекам (находящимся в естественном – не зарегулированном водохранилищами – состоянии) и повторяющиеся каждый год, но с разной продолжительностью и интенсивностью сопровождающих их колебаний уровня воды:

– зимний период, который наблюдается с начала процесса образования устойчивого ледяного покрова (ледостава) на реке и до его окончания (зимняя межень);

– весенний период, когда происходит таяние снега, сопровождающееся резким поднятием уровня воды в реке (половодье);

– летне-осенний период, сопровождающийся стоянием низких уровней воды с непродолжительными паводками, то есть некоторым поднятием уровня при выпадении атмосферных осадков (летне-осенняя межень).

Эти периоды наглядно иллюстрируются графиками Q = f(t) и H = f(t). Но для того, чтобы определить их границы, необходимо выделить характерные уровни воды, наблюдаемые в течение года (отмечены на рис. 2):

– низкий зимний (цифра 1);

– конец ледостава (цифра 2);

– начало интенсивного подъема половодья, когда уровень воды поднимается не менее чем на 5 см за сутки (цифра 3);

– пик половодья (цифра 4);

– конец интенсивного спада половодья (цифра 5);

– наинизший меженный (цифра 6);

– начало ледостава (цифра 7).

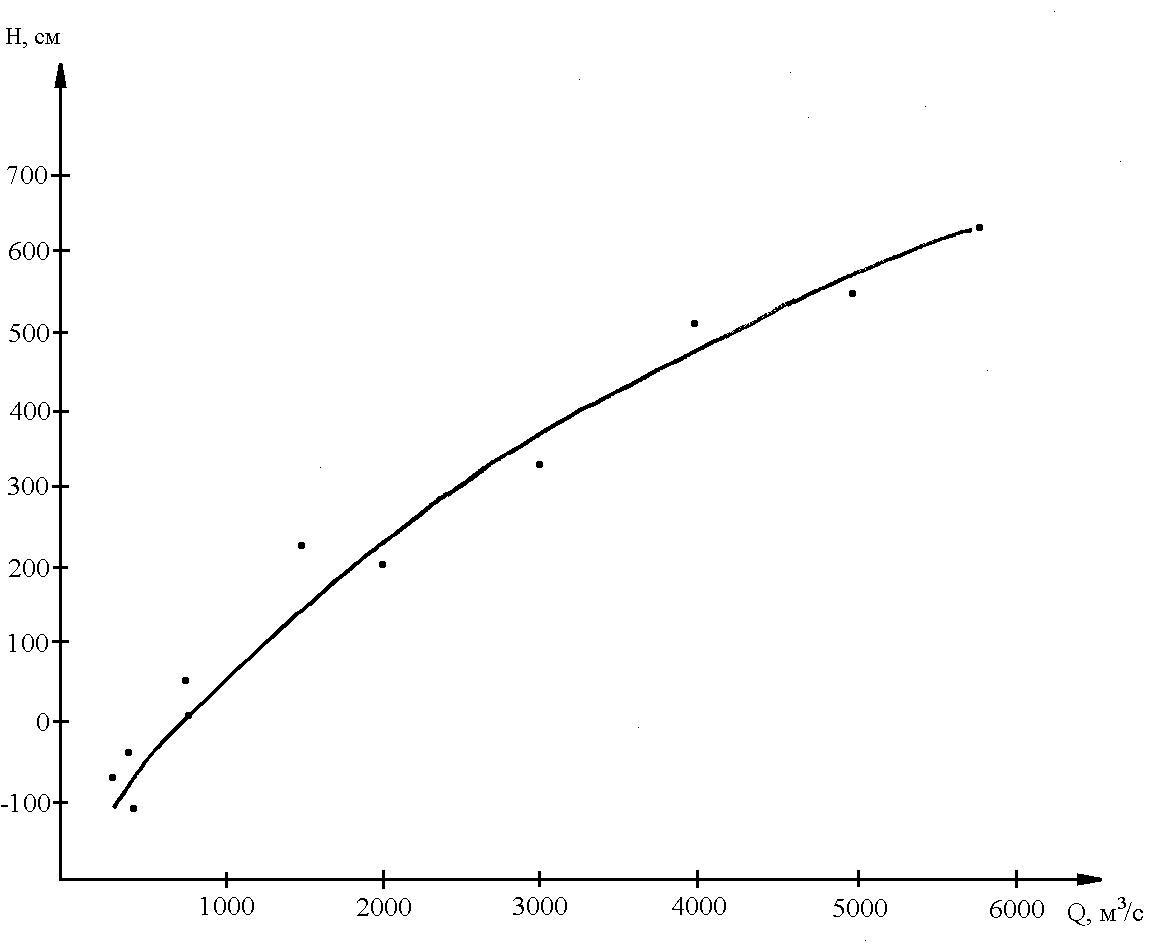

При гидрологических прогнозах, оценке влияния величины сбрасываемого через гидроузел расхода воды на отметку уровня воды в нижнем бьефе используется график связи уровней и расходов воды Q = f(Н) (пример графика представлен на рис. 3). Кривая графика является осредненной линией, проходящей по полю точек. График Q = f(Н) строится по двум графикам Q = f(t) (см. рис. 1) и Н = f(t) (см. рис. 2) или соответствующим им таблицам.

Рис. 3. Кривая связи уровней и расходов воды |

Построение графика связи уровней и расходов воды производится в следующем порядке.

По графику Q = f(t) для конкретного значения расхода воды определяют дату его наблюдения.

По графику H = f(t) для этой даты определяют значение отметки уровня воды.

Полученные значения расхода и отметки уровня воды откладывают на осях графика Q = f(Н) и на их пересечении ставят точку.

Повторяют те же действия для других значений расхода воды, руководствуясь при этом следующими правилами:

– количество точек на графике Q = f(Н) не должно быть меньше десяти, и они должны быть четко прорисованы;

– прежде всего, связь расходов и уровней устанавливается для характерных семи уровней воды, наблюдаемых в течение года (см. описание графика H = f(t)), а также уровней на пике и спаде паводков и при необходимости другие точки;

– самая высокая точка на графике Q = f(Н) должна соответствовать самому высокому уровню воды и соответствующему ей наибольшему расходу воды;

– самая низкая точка на графике показывает минимальное значение расхода воды или уровня.

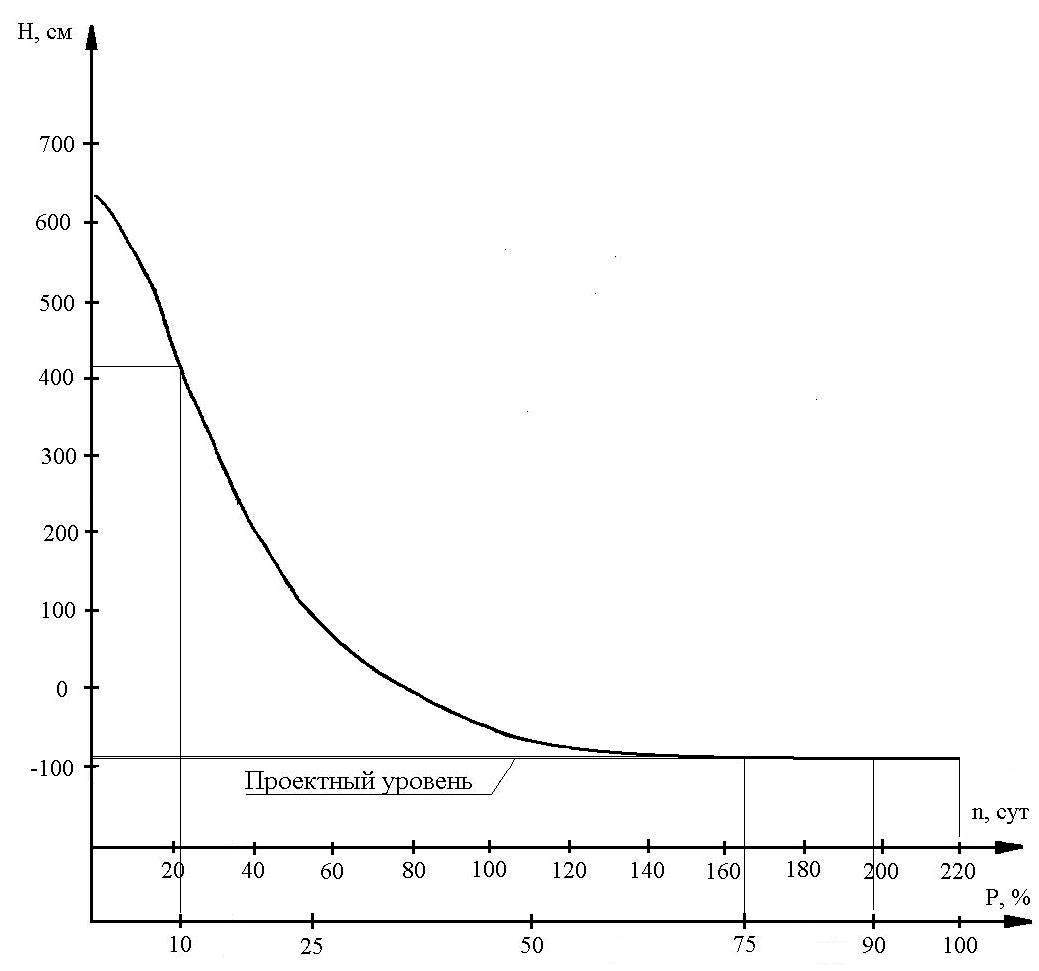

Решение некоторых инженерных задач (установление высоты проектируемых причалов, пролетных строений мостов, отметок проектного уровня и др.) требует достаточно точной количественной оценки уровенного режима, в том числе и в перспективе. Для получения подобных данных прибегают к статистической обработке отметок уровней воды за большой ряд лет и построению расчетной кривой их продолжительности (обеспеченности).

График продолжительности стояния ежедневных уровней Н = f(Р) показывает продолжительность наблюдения конкретного уровня воды на данной отметке или выше ее (пример графика представлен на рис. 4).

Построение этого графика выполняют с учетом следующих рекомендаций:

– горизонтальная ось графика соответствует продолжительности навигации в сутках, вертикальная ось повторяет вертикальную ось графика H = f(t) и показывает условные отметки уровня воды (в см);

– для построения кривой продолжительности стояния уровней воды график H = f(t) в пределах периода навигации разбивают горизонтальными линиями на 8–10 равных частей, при этом верхняя линия проходит через точку пика половодья, нижняя – через точку наинизшего меженного уровня воды;

– определяют продолжительность стояния n1, n2, n3 и т.д. в сутках уровней Н1, Н2, Н3 и т.д., при этом уровень пика половодья принят за одни сутки, а наинизший меженный уровень – весь период навигации;

– точки с координатами (n1, Н1), (n2, Н2), (n3, Н3) и так далее отмечают на графике продолжительности и соединяют плавной кривой. Верхняя точка кривой соответствует периоду наблюдения, равному одним суткам, и отметке уровня пика половодья, нижняя точка – продолжительности всего периода навигации и отметке наинизшего меженного уровня воды;

Рис. 4. График продолжительности (обеспеченности) стояния уровней воды |

– для получения значений обеспеченности стояния уровней в процентах дополнительную горизонтальную ось разбивают на проценты, при этом 100% соответствует продолжительность стояния наинизшего меженного уровня воды, промежуток от 0 до 100% разбивается пропорционально.

Низкие уровни воды имеют высокую процентную обеспеченность. Например, проектный уровень соответствует обеспеченности 80–99% для различного разряда водных путей. Высокие уровни воды имеют низкую процентную обеспеченность. Например, уровень пика половодья с обеспеченностью 1–10% используется для назначения отметок территории портов различной категории.