- •Л). Бледность, холодный пот, спавшиеся вены на руках, умеренная тахикардия, мягкий пульс, незначительное снижение ад.

- •Раздел 2 частная хирургия

- •Аномалии опорно-двигательного аппарата.

- •При ушибах и сдавлении головного мозга:

- •Неотложная помощь при повреждениях лицевого черепа:

- •При развитии терминального состояния слр:

- •Неотложная помощь:

- •Неотложная помощь:

- •Неотложная помощь при остром окологлоточном абсцессе:

- •Неотложная помощь при заглоточных абсцессах:

- •Неотложная помощь:

- •Неотложная помощь при открытых повреждениях груди:

- •Неотложная помощь при раненнях сердца:

- •Ч после травмы и появление полиурии с развитием клиники перитонита (симптом Зельдовича). Внебрюшинные разрывы устанавливается с помощью контрастной цистографии.

- •Неотложная помощь при язвенных кровотечениях:

- •Оперативный метод:

- •Неотложная помощь:

- •Особенности ухода:

предотвратить переохлаждение;

бережно перемещать больного при транспортировке. Доставить в ближайший стационар.

Все препараты вводятся внутривенно, так как при нарушении микроциркуляции подкожное и даже внутримышечное введение лекарственных препаратов - неэффективно.

Геморрагический шок. Геморрагический шок развивается при острой кровопотере более 10 % ОЦК и характеризуется критическим снижением кровотока в тканях. В жизни в «чистом виде» встречается при вскрытии вен (суицид), внематочной беременности, разрывах селезенки, профузном язвенном кровотечении. Тяжесть шока определяется не столько объемом, сколько скоростью кровопотери.

Механизм развития: кровопотеря - снижение ОЦК - снижение возврата крови к сердцу - снижение сердечного выброса, рост ПСС - централизация кровообращения - нарастание гипоксии и ацидоза - критическое расстройство функции жизненноважных органов.

В течении геморрагического шока выделяют четыре фазы:

сосудистый спазм;

фаза вазодилятации (потеря сосудистого тонуса);

•ДВС;

фаза необратимых изменений.

Клиническая картина состоит из общих и местных признаков кровотечения. Выделяют три степени геморрагического шока.

Степень компенсации (обратимая) - кровопотеря 15-20 % (до

Л). Бледность, холодный пот, спавшиеся вены на руках, умеренная тахикардия, мягкий пульс, незначительное снижение ад.

Декомпенсированный (обратимый) шок - кровопотеря 1,5- 2,0 л. Больной заторможен, появляется цианоз (признак централизации кровообращения), олигурия, глухие тоны сердца. Явный ацидоз за счет тканевой гипоксии, шоковое легкое. АД резко снижено, пульс 120-140 ударов в минуту, слабого наполнения.

Необратимый шок - кровопотеря более 30 % (более 2 л). Сознания нет, мраморность и цианоз кожных покровов, анурия, ацидоз, шоковая почка, шоковое легкое.

Шоковый индекс (ШИ) Альговера - Бурри: пульс/систолическое артериальное давление (0,5-0,6 - норма). Увеличение ШИ на 0,1 соответствует потере 200 мл крови.

Неотложная помощь:

остановка наружного кровотечения осуществляется любым доступным способом (жгут, давящая повязка, тампонада раны, наложение зажима на кровоточащий сосуд);

пункция и катетеризация от одной до трех периферических вен;

возмещение ОЦК: внутривенноенно струйное вливание плазмозамещающих растворов (10 %-ного гидроксиэтил- крахмала, декстран-натрия хлорида, 7,5 %-ного раствора натрия хлорида - 5-7 мл на 1 кг массы тела) со скоростью 30- 50 мл/кг/ч. При отсутствии среднемолекулярных декстранов внутривенно струйное вливание растворов электролитов, объем инфузии при этом должен превышать объем кровопотери в 3—4 раза. Струйное переливание растворов продолжается до поднятия систолического АД выше критического минимального уровня (80-90 мм рт.ст.). В дальнейшем скорость инфузии должна быть такой, чтобы поддерживать уровень артериального давления 80-90 мм рт.ст. При недостаточном эффекте инфузионной терапии внутривенно капельно вводится 1-2 мл 0,2 %-ного раствора норэпинефрина или 5 мл 0,5 %-ного раствора допамина, разведенных в 400 мл плазмозамещающего раствора, глюкокортикоиды (преднизолон до 30 мг/кг внутривенно);

оксигенотерапия: в течение первых 15-20 мин -100 %-ный кислород через маску наркозного аппарата или ингалятора, в последующем - кислородно-воздушная смесь с содержанием 40 %-ного кислорода;

транспортировка в ближайший стационар с продолжением инфузионной терапии.

Жировая эмболия. При повреждении длинных трубчатых костей, костей таза, множественных переломах, обширных повреждениях мягких тканей в кровеносное русло попадают капельки жира, способные вызвать эмболию легочных сосудов, сосудов сердца и головного мозга. Эмболия может развиться как в первые часы после травмы, так и спустя некоторое время. В основе ее лежит острая кислородная недостаточность пораженного органа.

Важными моментами профилактики жировой эмболии являются: надежная иммобилизация, тщательный гемостаз, бережные перекладывание, транспортировка и хирургическая обработка раны. В ряде случаев назначается липостабил 2 раза в сутки по 10-60 мл в течение 3-6 дней.

Раздел 2 частная хирургия

Врожденная хирургическая патология

Врожденные хирургические заболевания - это пороки развития или аномалии, уродства, под которыми понимают грубые изменения анатомического строения со стойкими нарушениями функции органа или системы. Они встречаются у 11 % новорожденных, из них в хирургической коррекции нуждаются 3 % детей, 25 % новорожденных с пороками развития умирают.

Причины возникновения аномалий:

наследственная или генетическая природа;

тератогенное действие на зародыш (от греческого «тера- тос» - урод, чудовище) различных факторов, особенно на 1—2-й неделе (имплантация) и 3-6-й неделе (плацентация):

механическая травма;

различные виды радиации;

алкоголизм, бытовые и производственные отравления;

действие лекарств (транквилизаторы и др.);

инфекционные и вирусные заболевания матери;

образ жизни (вредные привычки), психические травмы.

Аномалии могут быть скрытыми и проявиться у взрослых.

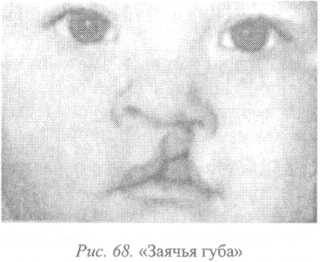

Пороки развития головы, шеи. Незаращение верхней губы - «заячья губа» (рис. 68). Кормление новорожденного становится невозможным из-за нарушения герметичности полости рта. Лечение: пластика верхней губы в первые три месяца жизни.

Незаращение

нёба - «волчья

пасть» (рис. 69). Лечение до 4-летнего

возраста консервативное - применение

обтураторов, затем оперативное -

пластика нёба. Из-за гнусавости речи

показано лечение у логопеда.

Незаращение

нёба - «волчья

пасть» (рис. 69). Лечение до 4-летнего

возраста консервативное - применение

обтураторов, затем оперативное -

пластика нёба. Из-за гнусавости речи

показано лечение у логопеда.

Короткая уздечка языка - кончик языка фиксирован, подвиж ность его ограничена, мешает сосанию, ребенок прищелкивает языком. У взрослых бывает дефект речи.

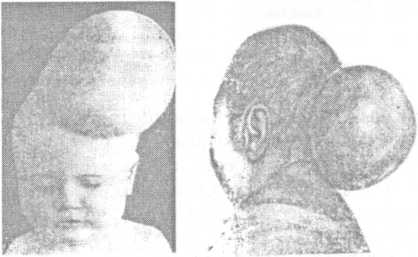

Мозговые грыжи (рис. 70) образуются в результате нарушения эмбриогенеза. Грыжи бывают передние, обычно небольших размеров, и задние. Содержимым грыжевого мешка могут быть как оболочки с церебральной жидкостью, так и вещество мозга.

Рис.

69.

«Волчья пасть»

Рис. 70. Мозговые грыжи

Гидроцефалия (рис. 71) - водянка головного мозга- избыточное накопление ликвора в мозговых желудочках (внутренняя водянка) и подпаутинных пространствах (наружная водянка) с резким увеличением окружности головы и признаками слабоумия. Гидроцефалия может быть врожденной или приобретенной в результате родовой травмы. При врожденной гидроцефалии ребенок рождается с большой головой и ее размеры после рождения увеличиваются.

Кривошея (рис. 72) - спастическое или рубцовое укорочение кивательной мышцы, чаще одностороннее, проявляется вынужденным поворотом и наклоном головы. На стороне наклона мышца напряжена в виде тяжа. Своевременное обнаружение патологии у новорожденных позволяет с помощью консервативных методов добиться излечения: в течение первого года жизни гимнастика, тепло, массаж. Ребенка следует располагать таким образом относительно игрушек, чтобы он стремился сам поворачивать голову в нужную сторону. Оперативное лечение - после трехлетнего возраста.

Боковые и срединные кисты шеи (см. цветную вклейку) проявляются эластичными опухолями, иногда видимые глазом, могут уменьшаться при опорожнении, нагнаиваться, образовывать свищи. Лечение оперативное.

Шейные ребра - добавочные ребра чаще 7-го шейного позвонка. Пальпируются редко, диагноз ставится рентгенологически. Требуют удаления только при болевом синдроме, признаках сдавления сосудов и нервов

кривошея Гидроцефалия

Пороки развития желудочно-кишечного тракта. Атрезия пищевода - полная его непроходимость. Сразу после рождения выявляются пенистые выделения изо рта и носа, затем цианоз, аспирационная пневмония, так как часто имеется пищеводно- трахеальный свищ. Для диагностики зондируют пищевод катетером и делают снимок.

Показана ранняя операция (в первые часы или дни после рождения).

Ахалазыя пищевода, или кардиоспазм, - нарушение проходимости кардинального отдела пищевода из-за повышенного тонуса дистального отдела пищевода. Проявляется после 3 лет регургитацией, дисфагией, чувством задержки пищи и ее остановки. Лечение: консервативное - кардиодилятация (растяжение) или операция - рассечение кардии.

Свищи пупка - нарушение облитерации желточного или мочевого (урахуса) протоков, что ведет к возникновению полного или неполного свища пупка. Проявляется «мокнутием» пупка, выделением мочи или кишечного содержимого. Диагноз подтверждается фистулографией. Лечение оперативное.

Пупочные грыжи (см. цветную вклейку) возникают в результате незаращения пупочного кольца. Самоизлечение возможно к 3-5 годам. Для этого укрепляют брюшной пресс: в возрасте одного месяца ребенка укладывают на живот на 1-- 3 мин 5-10 раз в сутки; в дальнейшем делают массаж, гимнастику, ванны. При больших грыжах лечение оперативное.

Грыжа пупочного канатика - органы брюшной полости располагаются в пуповинных оболочках. Лечение оперативное.

Врожденный пилоростеноз - нарушение проходимости пилоруса из-за гипертрофии привратника. Наблюдается рвота фонтаном после кормления, усиленная перистальтика кишечника, ребенок теряет вес. Диагностика рентгенологическая. Лечение оперативное - рассечение пилоруса (2-8-я неделя жизни).

Заращение анального отверстия (рис. 73, а) и атрезия прямой кишки (рис. 73, б) - полная непроходимость прямой кишки. Нет мекония, стула, симптомы кишечной непроходимости. Показано экстренное оперативное лечение в первые часы и дни после рождения).

Дивертикул Меккеля - часть незаросшего желточного протока на тонкой кишке. Может достигать 10 см и симулировать клинику острого аппендицита.

Мегаколон, или болезнь Гиршпрунга, - расширение и увеличение в размерах толстой (обычно сигмовидной) кишки. Проявляется склонностью к запорам, кишечной непроходимостью. Диагноз устанавливается с помощью ирригоскопии. Лечение оперативное: резекция кишки в 2-3-летнем возрасте. Копро- стаз устраняется сифонными клизмами.

Эктопия анального отверстия - заднепроходное отверстие расположено в нетипичном месте. При промежностной его локализации операция не показана, при вестибулярной заднепроходное отверстие переносится на обычное место.

Аномалии мочеполовой системы. Подковообразная почка - сращение обеих почек нижними или верхними полюсами. Добавочная почка - выявляется при урографии.

Дистопия - нетипичное расположение почки.

Нефроптоз - опущение почки.

Аплазия почки - недоразвитие почки.

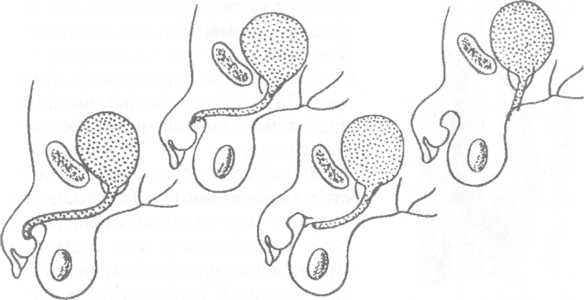

Удвоение почек и мочеточников (рис. 74) - самая частая аномалия, протекает бессимптомно, выявляется случайно.

Рис. 74. Удвоение почек и мочеточников

(рентгенограмма)

Рис. 75. Варианты гипоспадии

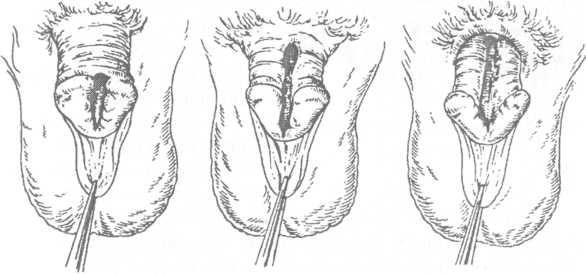

Рис. 76. Варианты эписпадии

Гипоспадия - это нижняя расщелина уретры, открывается на половом члене, мошонке, промежности. Лечение оперативное. На рис. 75 показаны возможные места открытия уретры.

Эписпадия (рис. 76) - это верхняя расщелина дистального отдела уретры. Лечение оперативное.

Гермафродитизм (рис. 77) бывает истинный, когда одновременно имеются и мужские, и женские половые органы, и ложный - внутренние органы одного пола, а наружные недоразвиты (клитор или половой член, мошонка или половые губы - трудно определить). Для коррекции применяются пластические операции.

Рис.

77.

Гермафродитизм

Фимоз (рис. 79) - сужение отверстия крайней плоти. До двухлетнего возраста это явление физиологическое, встречается у всех мальчиков. При наличии сращений крайней плоти с головкой необходимо их разрушить пуговчатым зондом, а крайнюю плоть растянуть зажимом Кохера. Детям шестилетнего возраста делают операцию иссечения (обрезания) листков крайней плоти. Профилактикой является обнажение головки во время купаний ребенка, поддержание гигиены для избежания воспаления крайней плоти.

Гипоплазия яичка - недоразвитие яичка. Лечится эндокринологом.

Монорхизм - рождение мальчика с одним яичком.

Анархизм - отсутствие обоих яичек.

Крипторхизм - неопущение (эктопия) яичка по пути следования в мошонку. Диагноз ставят при пальпации. Лечение оперативное - низведение яичка в 6- 9-летнем возрасте.

Рис.

77.

Гермафродитизм

Рас.

79.

Фимоз

Рис.

78.

Дивертикул мочевого пузыря (цистография)