- •1. История, современное состояние и перспективы развития газоснабжения

- •2.Современноесостояние и перспективы развития газоснабжения Беларуси

- •3. Закон Бойля-Мариотта

- •4. Уравнение состояния идеального газа

- •5. Закон Авогадро

- •6. Закон Грейама

- •7. Закон Дальтона

- •8. Закон Рауля

- •9 .Закон Генри

- •10. Критические параметры газов

- •11. Физико-химические свойства реальных газов

- •12. Состав и свойства горючих газов

- •13. Давление

- •14. Температура

- •14*. Объем

- •15. Масса, плотность и удельный объём газа.

- •16. Вязкость

- •17. Влажность газов

- •18. Диффузия газов

- •19. Теплоемкость газов

- •20. Теплопроводность газов

- •21. Теплота сгорания газов

- •22. Взаимозаменяемость газов. Число Воббе

- •23. Горение газов

- •24. Температура горения газов

- •25. Температура воспламенения газов

- •26. Пределы воспламеняемости

- •27. Скорость распространения пламени

- •28. Зависимость нормальной скорости распространения пламени от температурных условий

- •29. Зависимость критического диаметра (диаметра гашения) от температуры подогрева газовоздушной смеси

- •30.Природные газы

- •31.Попутные нефтяные газы

- •32.Сжиженные углеводородные газы

- •33. Пиролизные газы.

- •34. Газы безостаточной газификации

- •35. Топливо будущего – водород

- •36. Сероводород

- •37. Влага

- •38. Нафталин, пыль и смола

- •39. Балластные примеси

- •40. Влияние газов и продуктов их сгорания на организм человека

- •41. Окись углерода

- •42. Сероводород и сернистый газ

- •43. Сероуглерод

- •44. Аммиак

- •45. Цианистый водород

- •46. Предельные углеводороды

- •47. Азот и водород

- •48. Углекислота (диоксид углерода)

- •49. Окислы азота (no и no2)

- •50. Очистка газа от пыли и смолы

- •51. Осушка и охлаждение газовой смеси

- •52. Методы очистки газов от аммиака

- •53. Очистка газов от сероводорода, нафталина и цианистых соединений

- •54. Одоризация газов

- •55. Компрессорные станции (кс). Назн-е и размещение кс

- •56. Составные элементы кс

- •57. Газораспределительные станции (грс)

- •59. Прокладка газопроводов

- •61. Оборудование и сооружения на газопроводе

- •62. Стальные трубы

- •63. Полиэтиленовые трубы и их детали

- •64. Соединительные части и детали стальных труб

- •65. Уплотнительные материалы

- •66. Запорная и регулирующая арматура

- •67. Задвижки

- •68. Краны

- •69. Вентили

- •70. Гидравлические затворы

- •71 Спец. Устройства и устройства для предохранения газопроводов от повреждений.

- •72 Назначение и класификация грп (гру)

- •73 Размещение грп :

- •74. Размещение шкафных грп

- •75. Размещение гру:

- •76. Оборудование грп и гру.

- •77.Компоновка отдельно стоящих грп.

- •78. Компоновка шкафных грп.

- •82.Предохранительно-запорный клапан.

- •83. Предохранительно-сбросной клапан.

- •84.Газовые фильтры.

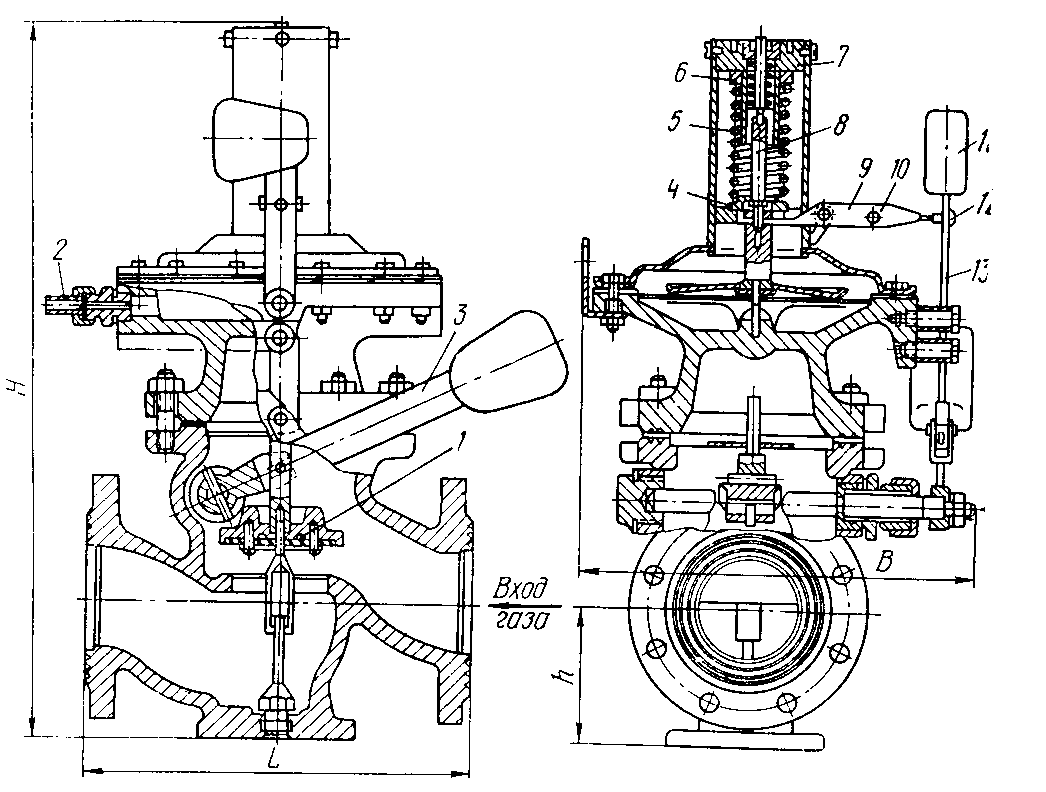

82.Предохранительно-запорный клапан.

Предохранит. запорные клапаны (ПЗК) служат для автоматич. отключения потока газа при повышении или понижении давл. газа сверх установленных пределов. В ГРП ПЗК необход. устанавливать перед рег-ром давл., а импульс конечного давл. к нему необход. подводить от контролируемой точки г-вода, находящейся за рег-ром.

ПЗК настраивают на срабатывание при повышении давл. в контролируемой точке за рег-ром давления > чем на 25%. При срабатывании ПЗК, его самопроизвольное включение исключено. Повторное включение ПЗК осущ-ся вручную после устранения обслуживающим персоналом причин, вызвавших прекращение подачи газа.

При снижении контролируемого давл. ниже предельного значения ПЗК настраивают на срабатывание в след. случаях: при мин-но возможном давлении газа, необходимом для р-ты клапана, исходя из его конструктивных хар-тик; при давлении газа, в г-водах низкого давл., на 200…300 Па, а в г-водах ср. давл. на 2…3 кПа больше того, при котором м. произойти прекращение горения. ПЗК разрешается не устанавливать на предприятиях, где недопустимы, по условиям производства, перерывы в подаче газа. В этом случае вместо ПЗК предусматривается установка сигнализации, свидетельствующей об отклонении контролируемого давления газа сверх установленных пределов. Наиболее часто в кач-ве ПЗК прим. клапаны типа ПКН и ПКВ. ПКН предназначен для контроля давл. газа в г-водах низкого давления, а ПКВ – высокого. Клапан ПКН настраивается на интервал давлений от 1 кПа до 60 кПа при повышении давления газа, и на интервалах давлений от 300 Па до 3 кПа при снижении давления.

Принцип действия ПЗК заключается в следующем. При контролируемом давлении, не выходящем за установленные пределы, клапан находится в открытом положении. Ударник 11 находится в вертикальном положении и его нижний конец упирается в выступ рычага 3. Пружина 5 своим нижним торцом упирается в выступ крышки мембранной коробки. При указанном выше режиме работы клапана пружина 5 не оказывает никакого давления на мембрану сверху. Под действием же давления снизу происходит перемещение мембраны в некоторое среднее положение. Анкерный рычаг 9 занимает при этом горизонтальное положение и сцеплено со штифтом ударника. В случае повышения давления газа в контролируемой точке сверх допустимого предела, давление под мембраной также возрастет. Это приведет к перемещению мембраны одновременно со штоком 8 вверх, сжимая при этом пружину 5. Одновременно с перемещением мембраны и штока происходит и поднятие внутреннего анкерного рычага 9 вверх. Наружный же конец анкерного рычага 9 будет перемещаться вниз и в какой-то момент он выйдет из зацепления со штифтом ударника. В результате чего ударник придет в движение и ударит по концу рычага 3. Рычаг 3, в свою очередь, выйдет из зацепления, что приведет к перекрытию клапаном 1 прохода газа. При снижении давления в контролируемой точке сверх установленного предела, происходит снижение давления и в подмембранной камере. Это приведет к перемещению мембраны со штоком вниз. Внутренний конец анкерного рычага также начнет перемещаться вниз, а наружный – вверх и в какой-то момент произойдет расцепление анкерного рычага и штифта ударника, что приведет, в конечном счете, к перекрытию клапаном прохода газа.