- •1. История, современное состояние и перспективы развития газоснабжения

- •2.Современноесостояние и перспективы развития газоснабжения Беларуси

- •3. Закон Бойля-Мариотта

- •4. Уравнение состояния идеального газа

- •5. Закон Авогадро

- •6. Закон Грейама

- •7. Закон Дальтона

- •8. Закон Рауля

- •9 .Закон Генри

- •10. Критические параметры газов

- •11. Физико-химические свойства реальных газов

- •12. Состав и свойства горючих газов

- •13. Давление

- •14. Температура

- •14*. Объем

- •15. Масса, плотность и удельный объём газа.

- •16. Вязкость

- •17. Влажность газов

- •18. Диффузия газов

- •19. Теплоемкость газов

- •20. Теплопроводность газов

- •21. Теплота сгорания газов

- •22. Взаимозаменяемость газов. Число Воббе

- •23. Горение газов

- •24. Температура горения газов

- •25. Температура воспламенения газов

- •26. Пределы воспламеняемости

- •27. Скорость распространения пламени

- •28. Зависимость нормальной скорости распространения пламени от температурных условий

- •29. Зависимость критического диаметра (диаметра гашения) от температуры подогрева газовоздушной смеси

- •30.Природные газы

- •31.Попутные нефтяные газы

- •32.Сжиженные углеводородные газы

- •33. Пиролизные газы.

- •34. Газы безостаточной газификации

- •35. Топливо будущего – водород

- •36. Сероводород

- •37. Влага

- •38. Нафталин, пыль и смола

- •39. Балластные примеси

- •40. Влияние газов и продуктов их сгорания на организм человека

- •41. Окись углерода

- •42. Сероводород и сернистый газ

- •43. Сероуглерод

- •44. Аммиак

- •45. Цианистый водород

- •46. Предельные углеводороды

- •47. Азот и водород

- •48. Углекислота (диоксид углерода)

- •49. Окислы азота (no и no2)

- •50. Очистка газа от пыли и смолы

- •51. Осушка и охлаждение газовой смеси

- •52. Методы очистки газов от аммиака

- •53. Очистка газов от сероводорода, нафталина и цианистых соединений

- •54. Одоризация газов

- •55. Компрессорные станции (кс). Назн-е и размещение кс

- •56. Составные элементы кс

- •57. Газораспределительные станции (грс)

- •59. Прокладка газопроводов

- •61. Оборудование и сооружения на газопроводе

- •62. Стальные трубы

- •63. Полиэтиленовые трубы и их детали

- •64. Соединительные части и детали стальных труб

- •65. Уплотнительные материалы

- •66. Запорная и регулирующая арматура

- •67. Задвижки

- •68. Краны

- •69. Вентили

- •70. Гидравлические затворы

- •71 Спец. Устройства и устройства для предохранения газопроводов от повреждений.

- •72 Назначение и класификация грп (гру)

- •73 Размещение грп :

- •74. Размещение шкафных грп

- •75. Размещение гру:

- •76. Оборудование грп и гру.

- •77.Компоновка отдельно стоящих грп.

- •78. Компоновка шкафных грп.

- •82.Предохранительно-запорный клапан.

- •83. Предохранительно-сбросной клапан.

- •84.Газовые фильтры.

26. Пределы воспламеняемости

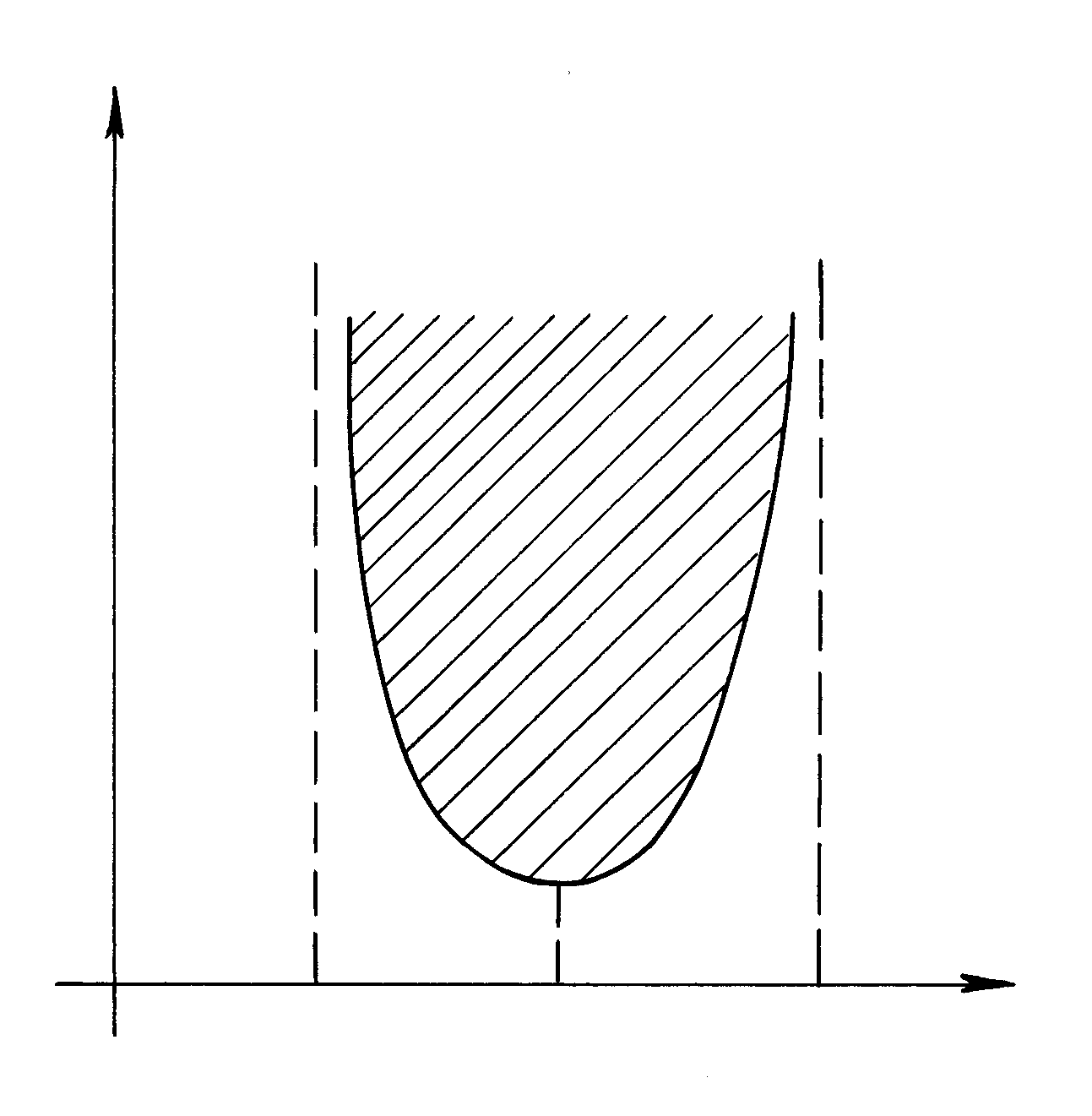

Г

Тв, К

%, об.

Ан

Аст

Ав

Рис.

3.1 Зависимость температуры самовоспламенения

газовоздушных смесей от состава

горючего.

Из рисунка видно, что в наиболее благоприятных условиях для воспламенения находятся стехиометрические смеси (Аст). Следовательно, при стехиометрическом соотношении температура самовоспламенения газовоздушной смеси будет иметь минимальное значение. Уменьшение или увеличение концентрации горючего, по сравнению со стехиометрическим составом, приводит, в любом случае, к увеличению температуры самовоспламенения. Заштрихованная поверхность на рисунке является областью возможного самовоспламенения газовоздушной смеси. За ее пределами, как слева, так и справа воспламенение газовоздушной смеси невозможно. Вертикальные прямые, к которым асимптотически приближаются ветви графика, изображают нижний Ан и верхний Ав пределы воспламеняемости или взрыва.

Таким образом, если концентрация горючего газа в газовоздушной смеси меньше нижнего предела воспламеняемости, то такая смесь воспламениться не сможет. Это происходит вследствие недостаточного количества теплоты, необходимого для подогрева газовоздушной смеси до температуры воспламенения. В случае, когда концентрация горючего газа в смеси превышает верхний предел воспламенения, то горение газовоздушной смеси также не будет. В данном случае невозможность воспламенения связана с недостаточным количеством воздуха, необходимого для полного сгорания газа.

Концентрационные пределы могут быть рассчитаны:

,где r1,

r2

…rn

– концентрация отдельных горючих

компонентов в смеси, % об; А1,

А2

… Аn

– концентрационные пределы воспламеняемости

отдельных компонентов.

,где r1,

r2

…rn

– концентрация отдельных горючих

компонентов в смеси, % об; А1,

А2

… Аn

– концентрационные пределы воспламеняемости

отдельных компонентов.

При повышении температур концентрационные пределы большинства смесей расширяются, но до определенных пределов.

Изменение давления газовоздушной смеси приводит также к изменению концентрационных пределов воспламенения. Так, при давлении ниже атмосферного, происходит сближение нижнего и верхнего пределов воспламенения, т.е. происходит сужение области воспламенения. В случае же значительного разрежения любая газовоздушная смесь не воспламенится.

Увеличение же давления выше атмосферного влияет на значение концентрационных пределов неоднозначно. Для водородовоздушных смесей, а также для окиси углерода с воздухом происходит сужение концентрационных пределов воспламеняемости, в то время как для большинства смесей происходит их расширение, главным образом за счет увеличения верхнего предела.

27. Скорость распространения пламени

Пламя может распространяться как в неподвижной газовоздушной среде, так и при движении газового потока (в ламинарном и турбулентном потоках).

Примером распространения пламени в неподвижной среде является горение в стеклянной трубке. Один конец трубки закрыт. В ней находится газовоздушная смесь. Если поджечь эту газовоздушную смесь со стороны открытого конца, то можно увидеть тонкую, ярко светящуюся полоску, двигающуюся по направлению к закрытому концу трубки. Ярко светящуюся полоску называют фронтом пламени. Фронт пламени является границей раздела между холодной газовоздушной смесью, готовящейся к сгоранию и горячими продуктами сгорания, выходящими через открытый конец трубки. Движение фронта пламени по газовоздушной среде обусловлено подогревом горючей смеси за счет, как теплопроводности, так и диффузии нагретых продуктов сгорания в не прореагировавшую еще смесь.

Скорость, с которой фронт пламени движется по газовоздушной среде, называют скоростью распространения пламени.

Скорость распространения пламени зависит от ряда факторов: вида горючего газа, соотношения горючих компонентов в газовоздушной смеси, окислителя, а также от диаметра трубки, в которой протекает процесс горения. Кроме того, на скорость распространения пламени оказывает влияние температура подогрева газовоздушной смеси и давление.Для того, чтобы сравнить характеристики горючих газов принята нормальная скорость распространения пламени. Это такая скорость движения фронта пламени в холодной газовоздушной смеси, которая измерена по нормали к поверхности пламени.

При распространении пламени в узких трубках происходит ряд специфических явлений, которые влияют на скорость распространения пламени. Основными факторами, влияющими на скорость распространения пламени, являются теплопотери в стенку трубы из зоны реакции и зоны подогрева смеси.

При наличии тепловых потерь происходит понижение температуры горения по сравнению с теоретической. Это понижение температуры тем больше, чем меньше скорость распространения пламени. Температура горения выразится:

,где

Un

– скорость пламени; a

– константа, зависящая от условий

теплоотдачи; Тт

– теоретическая температура горения.

,где

Un

– скорость пламени; a

– константа, зависящая от условий

теплоотдачи; Тт

– теоретическая температура горения.

В случае, когда горение происходит без тепловых потерь, т.е. а = 0 и Тг = Тт, то теоретическая скорость горения выразится следующим образом:

,

где b

– константа; Е

– энергия активации; R

– газовая постоянная; Тт

– теоретическая температура горения.

,

где b

– константа; Е

– энергия активации; R

– газовая постоянная; Тт

– теоретическая температура горения.

При распространении пламени в узких каналах потери тепла приведут к понижению температуры горения, растяжению этой зоны и увеличению времени пребывания реагентов в зоне горения, а, следовательно, и к уменьшению скорости распространения пламени.

При увеличении диаметра трубки происходит уменьшение теплопотерь теплопроводностью и, следовательно, нормальная скорость распространения пламени растет. Однако это увеличение происходит лишь до определенного значения dкр = 2.5 мм. Дальнейшее повышение диаметра трубки уже не влечет за собой увеличение нормальной скорости распространения пламени.