- •Глава 1. Модификация натуральных высокомолекулярных волокнистых материалов в низкотемпературной плазме как перспективный способ повышения эффективности их использования

- •1.1. Свойства натуральных материалов, применяемых в кожевенном производстве

- •1.1.1. Строение натуральных капиллярно-пористых материалов

- •1.1.2. Основные эксплуатационные и технологические показатели качества кожевенных материалов

- •1.1.3. Традиционные методы модификации высокомолекулярных материалов

- •1.2. Перспективные методы регулирования свойств натуральных высокомолекулярных материалов

- •1.2.1. Электрофизические методы модификации натуральных высокомолекулярных материалов

- •1.2.2. Плазменные методы модификация высокомолекулярных материалов

- •Технологические эффекты плазменного травления

- •Эффекты, достигаемые с помощью воздействия плазмы на полимеры

- •Использование различных плазмообразующих газов при обработке полимерных материалов

- •Сравнение свойств хлорированной ткани и ткани, обработанной в плазме

Глава 1. Модификация натуральных высокомолекулярных волокнистых материалов в низкотемпературной плазме как перспективный способ повышения эффективности их использования

1.1. Свойства натуральных материалов, применяемых в кожевенном производстве

1.1.1. Строение натуральных капиллярно-пористых материалов

Для изготовления товаров народного потребления в легкой промышленности широко используются капиллярно-пористые волокнистые материалы растительного, животного и искусственного происхождения.

Волокна натуральных материалов состоят из высокомолекулярных соединений биологического происхождения, что обуславливает их общность и основной комплекс свойств. Низкомолекулярные соединения, присутствующие в очень малых количествах в волокнах отдельных видов, как правило, на основные свойства не оказывают существенного влияния.

Капиллярно-пористые высокомолекулярные материалы (ВММ) – это химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до миллионов а.е.м.), атомы которых связаны в макромолекулах химическими связями. ВММ, состоящие из большого числа повторяющихся (элементарных), звеньев называются полимерами [1].

Основным соединением наиболее широко используемых природных волокнистых материалов растительного происхождения является целлюлоза, животного происхождения – коллаген и кератин.

Физические и физико-химические свойства ВММ зависят не только от их химического состава, существенное влияние оказывают также строение макромолекул и надмолекулярная структура, причем последние определяют кристаллическую или аморфную структуру полимеров [2-4].

Основные физические, физико-химические свойства материалов зависят от сложности и стабильности структуры полимеров (молекулярной и надмолекулярной). Степень ориентации и размер структурных элементов определяют механические свойства материала в целом (прочность, эластичность, усталостные свойства и т.д.). Плотность этих образований число и размер пор определяют способность к набуханию, усадке, растворимости, окрашиваемости [5-10].

Строение макромолекул линейное, разветвленное или сетчатое предопределяет правильность укладки их при кристаллизации и, как следствие, определенные механические и химические свойства волокон. Важной характеристикой структуры полимерной цепи, позволяющей направленно модифицировать свойства волокон, является конформация, определяемая вращением атомов или групп атомов по месту простой (одинарной) химической связи. В результате конформации макромолекулы принимают разные геометрические формы: спирали, статистически неупорядоченные клубки и т.п. [11]. Спиральное строение углеводородных полимеров может непрерывно меняться в результате теплового движения, при плавлении или растворении.

Надмолекулярные структуры, возникающие при боковой агрегации макромолекулы, являются структурами различной степени упорядоченности. Критерием степени упорядоченности надмолекулярных структур является ближний и дальний порядок во взаимном расположении молекул.

Кристаллическая структура полимеров характеризуется большой дефектностью. В результате термодинамически выгодного процесса складывания макромолекул путем многократного их изгиба на 180° и включения одной и той же молекулы в две различные плоскости складывания с образованием мостов между ними появляются кристаллические дефекты, не наблюдаемые у неполимерных соединений. При кристаллизации полимеров удается обнаружить характерные морфологические формы – фибриллы, имеющие вытянутое строение. Предполагают, что фибриллы представляют собой дефектный монокристалл, растущий преимущественно в одном направлении [12].

Аморфное состояние полимеров характеризуется упорядоченностью структурных элементов или надмолекулярных структур, но более низкого уровня, чем в кристаллах. Для аморфной структуры полимеров, так же как и для кристаллической, характерно разнообразие морфологических форм. Полимеры характеризуются тесной взаимосвязью “аморфных” и “кристаллических” микроучастков: одна и та же макромолекула принадлежит одновременно обоим микроучасткам структур.

Природные ВММ – коллаген и целлюлоза - имеют фибриллярную (волокнистую) структуру. Высокомолекулярные соединения, структура которых построена из длинных упругих асимметричных фибрилл, имеют ценные физико-механические свойства такие как: прочность, эластичность, упругость, пористость [13,14]. Пространства между фибриллами оцениваются в пределах 15 – 10 нм и расположены они вдоль направления фибрилл.

Типичным представителем волокнистых капиллярно-порис-тых материалов является целлюлоза. Макромолекулы в фибриллах целлюлозы расположены параллельно большой оси [15-21]. Первичные гидроксилы элементарных звеньев целлюлозы обеспечивают сорбционную способность, накрашиваемость и способность к ассоциации в растворах целлюлозных материалов.

Волокнистые белки подразделяют на два основных типа: со структурой открытого типа, поглощающей большое количество воды (мокрые волокна, коллаген); со структурой закрытого типа - ограниченной способностью поглощать воду (сухие волокна, фиброин). Возможен промежуточный тип - полумокрые или полусухие волокна (эластин). Присутствие в волокне большого количества электровалентных связей обусловливает образование структуры открытого типа, ковалентных связей - образование структуры закрытого типа [15-18, 22-23]. Для белков характерен процесс денатурации: изменение основного типа конформации белковых молекул в результате изменения межмолекулярных сил под влиянием среды, что приводит к изменению химических, биологических свойств белка при сохранении постоянства химического состава [24].

Исходным сырьем для производства кожевенных изделий являются шкуры животных.

Строение шкуры. Шкура - наружный кожный покров тела животного, служит защитой его организма от внешних воздействий и одновременно участвует в регулировании обмена веществ, тепла, а также в восприятии различных раздражений окружающей среды. Шкура состоит из волосяного покрова, эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки.

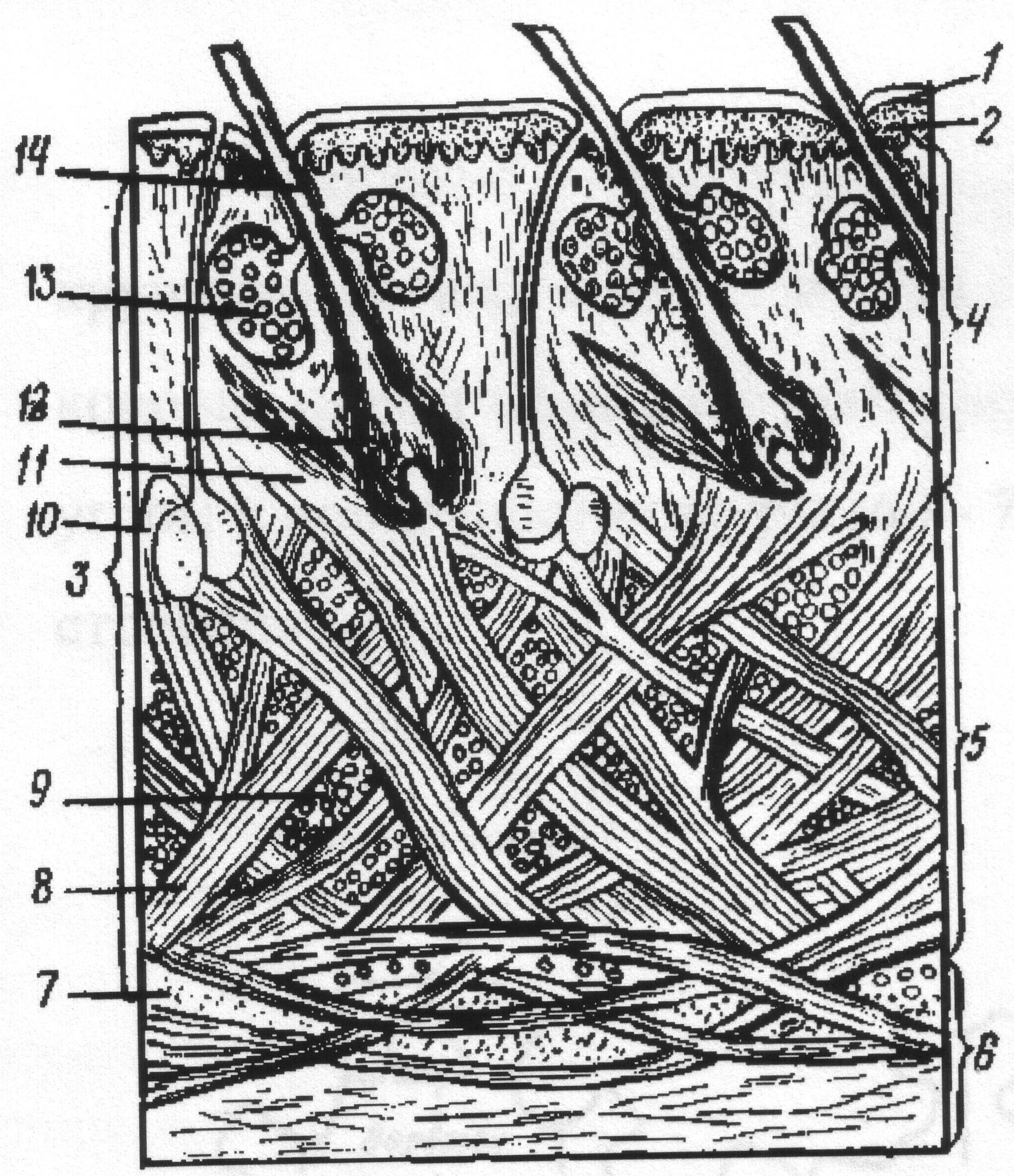

Дерма шкур почти всех видов, за исключением дермы рыб и пресмыкающихся, имеет общее строение и довольно четко делится на два слоя: сосочковый и сетчатый (рис.1.1) [25, 26].

В производстве кожи используется только дерма шкуры. Поэтому в оценке шкуры важными являются качественные показатели дермы.

Шкура состоит из белковых и жироподобных веществ, влаги, минеральных солей, пигментов волосяного покрова. Соотношение всех веществ, входящих в состав шкуры, изменяется в зависимости от вида, пола, возраста и образа жизни животного. Однако основу гистологических структур шкуры составляют белковые вещества.

Кожевая ткань шкуры состоит как из простых белков, то есть белков, распадающихся при гидролизе только на аминокислоты (коллаген, эластин, ретикулин), так и из сложных белков, при гидролизе которых кроме аминокислот выделяются другие органические или неорганические вещества [25-31].

Коллагеновые волокна соединяются в пучки, толщина и форма которых неодинаковы в шкурах разных животных. Переплетаясь, они образуют плотную вязь различного типа: ромбовидную, петлистую и горизонтальную. Тип вязи определяет прочность дермы. Размеры межпучковых пространств, заполненных веществом, составляют от 20 до 40% объема дермы.

Между волокнами дермы присутствует вещество, носящее название межволоконного. Оно состоит из ряда белков и белкоподобных веществ - альбуминов, глобулинов, муцинов, мукоидов, мукополисахаридов.

|

1 - роговой слой; 2 - ростковый слой; 3 - дерма; 4 - сосочковый слой; 5 - сетчатый слой; 6 - подкожная клетчатка; 7 - жировые отложения; 8 - пучок коллагеновых волокон; 9 - поперечный разрез пучка коллагеновых волокон; 10 - потовая железа; 11 - мускул; 12 - волосяная сумка; 13 - сальная железа; 14 - волос. |

Рис. 1.1. Схема строения шкуры

Состав и строение коллагена. Коллаген - основной волокнистый белок кожного покрова. Основную массу дермы (собственно кожа) составляют коллагеновые волокна. Коллаген - важная и широко распространенная группа белков, встречающаяся только в животном мире. Он является основным веществом кожного покрова, костей сухожилий, хрящей и составляет около 30% всех белков живого организма. Основной структурной единицей коллагена является полипептидная цепь. Элементный состав коллагена (%): углерод 50,2-51,1; азот 17,0-18,1; водород 6,4-6,5; кислород 21,1-26,1; сера 0,1-0,3 [32, 33].

Свойства коллагена определяются его химическим строением, видом и особенностями активных групп и возникающими между ними связями, конформацией молекулярных цепей и структурой коллагена [34].

При погружении в воду сухой коллаген набухает, а при нагревании в воде он сваривается.

Важное значение в строении и структуре коллагена, а также в изменениях его при различных обработках в технических процессах кожевенного производства имеет взаимодействие между главными цепями отдельных остатков аминокислот. Взаимодействие между ними может осуществляться различными способами:

1) гидрофобными силами Ван-дер-Ваальса, энергия взаимодействия 800-4800 кДж/кмоль;

2) водородными связями, непосредственно между пептидными связями главных цепей. Эти связи имеют вид: =N-H…O=C= . Если водородные связи образованы между пептидными связями внутри одной цепи, они скрепляют спиральные конформации цепей. Возможно возникновение водородных связей между активными группами боковых цепей и пептидными связями соседних цепей - это поперечные внутри- или межмолекулярные, их возникновение зависит от наличия в коллагене остатка аминокислоты и боковых цепей.

3) электровалентными связями - между боковыми цепями при взаимодействии отрицательно заряженных карбоксильных групп моноаминодикарбоновых кислот с электроположительными аминогруппами диаминомонокарбоновых кислот и кавалентными, образующимися при участии активных групп боковых цепей [35].

В коллагене, как и в других белках, имеются структуры возрастающей степени сложности и различных уровней организации. Структуру коллагена подразделяют на первичную, вторичную, третичную и четвертичную.

Первичная структура коллагена характеризуется последовательностью расположения аминокислотных остатков и их количеством в его полипептидных цепях. Она является структурой самого низшего уровня. Считается, что в состав коллагена входит 18 различных аминокислот [35-38]. Аминокислотные остатки в коллагене соединены пептидными связями -CO-NH- в длинные главные цепи. Аминокислотный состав цепей необычен и характеризуется высоким содержанием остатков гликоколя (Gly) и пролина (Pro), а также наличием остатков 4-гидроксипролина (Hy-Pro) и 5-гидроксилизина (Hy-Lyz). Наиболее часто повторяющейся фракцией пептидной цепи является –Gly–Pro–Hy–Pro- [39].

Вторичная структура коллагена представляет собой полипептидные цепи - моделируемые последовательностью триплетов –Gly–Pro–Pro-, скрученные в левовращающую спираль, которая имеет 3,27 аминокислотных остатков в одном витке, или 10 остатков в трех витках [38]. Левовращающаяся спираль при образовании третичной структуры скручена в правовращающую суперспираль. В стабилизации специфической конформации цепей на отдельных участках структуры важную роль играет вода, молекулы которой, располагаясь в упорядоченных участках на расстоянии около 0,3 нм от остова цепей, образуют с карбоксильными группами соседних цепей водородные связи.

Третичная структура коллагена - взаимное расположение полипептидных цепей в его основной структурной единице - тропоколлагеновой частице. Наиболее вероятна спиральная конформация из трех цепей с общей осью [39]. Теоретически длину трехспиральной спирали считают бесконечной. Однако при фракционировании коллагена обнаружены частицы, состоящие из трех полипептидных цепей, представляющие собой жесткую палочку длиной 280 нм, диаметром 1,4 нм, с молекулярной массой 360000. Каждая цепь содержит 1000 аминокислотных остатков, а вся частица - 3000 [30]. Эти трехспиральные спирали указанных размеров называют тропоколлагеновыми частицами, их считают основной структурной единицей, или молекулой, коллагена. Из тропоколлагеновых частиц образуются различные агрегатные формы и фибриллы.

Четвертичная структура коллагена является надмолекулярной структурой коллагена и представляет собой фибриллы коллагена.

Размеры структурных образований имеют широкие пределы и зависят от множества факторов, среди них вид и возраст животного, место отбора пробы. Кроме того, в процессах химического и механического воздействия размеры структурных элементов и межструктурных пространств изменяются [33,35,38,39].

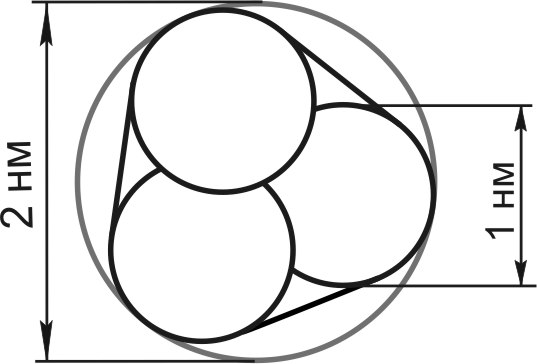

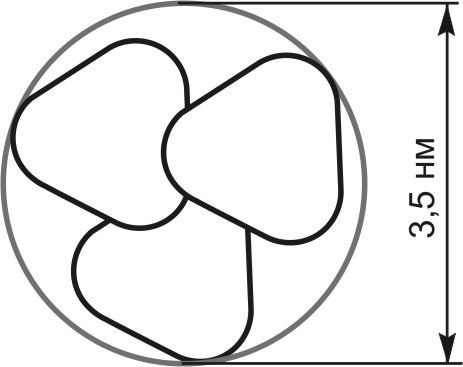

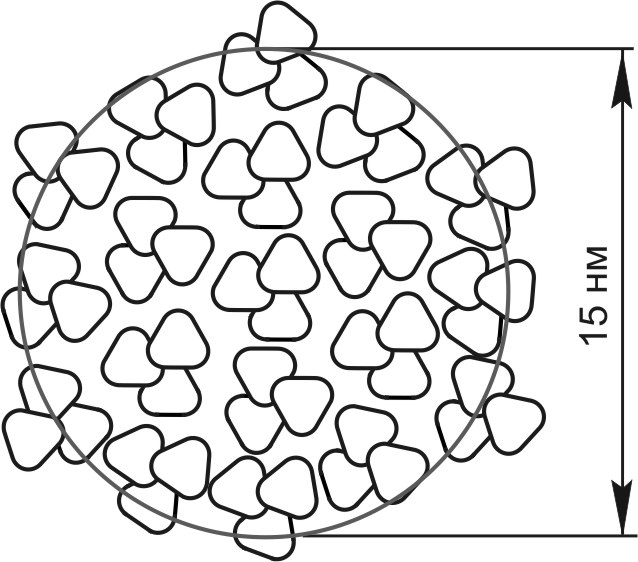

Размеры структурных элементов коллагена представлены в табл. 1.1. На основе представленных в табл. 1.1 размеров построена усредненная графическая модель коллагеновых переплетений, рис.1.2-1.8.

Таблица 1.1.

Размеры структурных образований коллагена

Наименование структурного элемента |

Диаметр, нм (мкм) |

макромолекулярная спираль |

2 нм |

микрофибрилла |

3,5 нм |

субфибрилла |

10- 20 нм |

фибрилла |

50- 500 нм |

элементарное волокно |

5 мкм (5000 нм) |

пучок волокон |

200 мкм (2х105 нм) |

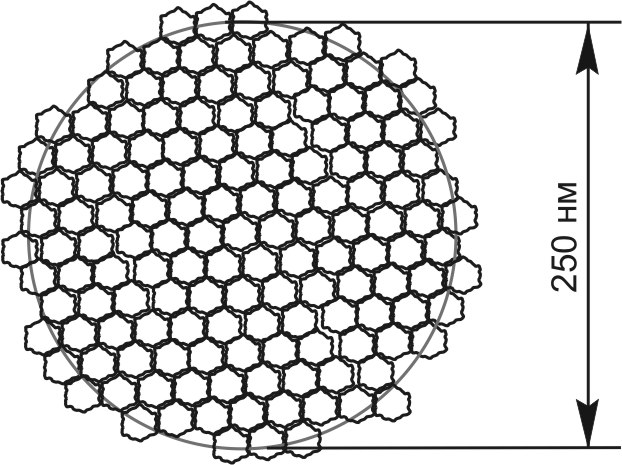

Рис. 1.2. Схема поперечного среза тройной полипептидной спирали коллагена

Схема микрофибриллы, образованной переплетением тройных спиралей, представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Схема поперечного среза микрофибриллы коллагена

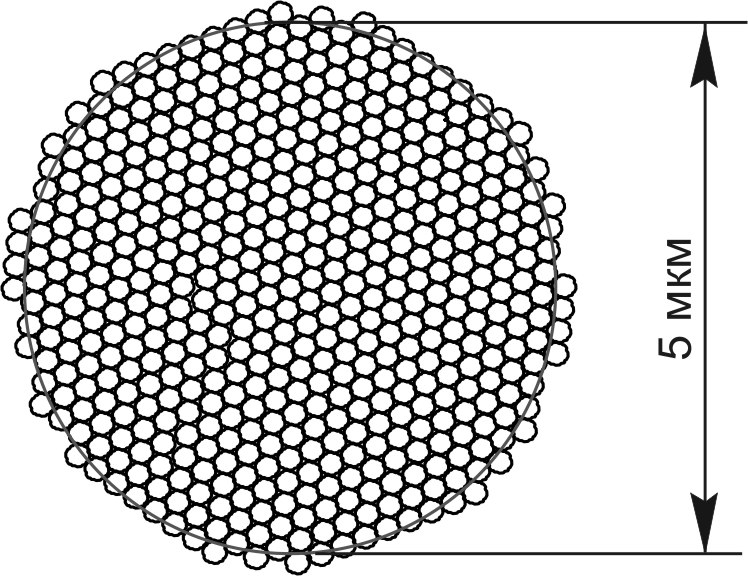

Объединение микрофибрилл образует субфибриллу (рис. 1.4). А субфибриллы образуют в переплетении следующий структурный уровень- фибриллы (рис. 1.5). Для наглядности составляющие фибриллу субфибриллы на схеме обозначены контуром.

Рис. 1.4. Схема поперечного среза субфибриллы коллагена

Рис. 1.5. Схема поперечного среза фибриллы коллагена

Фибриллы коллагена в переплетении образуют элементарные волокна, рис. 1.6. Структура фибрилл, аналогично рис. 1.5, заменена контуром.

Рис. 1.6. Схема поперечного среза коллагенового волокна

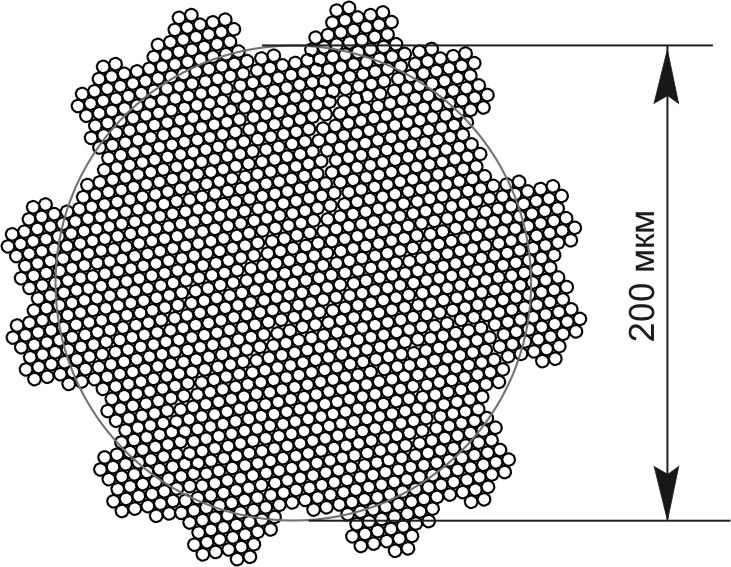

Схема пучка, образованного переплетением волокон представлена на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Схема поперечного среза пучка коллагеновых волокон.

Большое практическое значение имеет взаимодействие коллагеновых материалов с водой. Смачивание коллагеновых волокон и материалов из них (кожи, кожевенных полуфабрикатов, материалов на основе отходов кожевенного производства) водой и водными системами (растворы солей, красителей, аппретирующих средств и др.) в процессе переработки является неотъемлемой частью технологических процессов. В процессе эксплуатации кожевенные материалы часто находятся в контакте с водой, в частности, при атмосферных осадках.

Как и другие гидрофильные нерастворимые в воде соединения, коллаген взаимодействует с влагой различными способами. Выделяют шесть форм связи воды с материалами: химическую, гидратационную, кинетическую, осмотическую, иммобилизацию в результате капиллярной конденсации, механическую иммобилизацию влаги [33,36,40], которые можно объединить в три вида связи: химическую, физико-химическую, физико-механи-ческую [41].

Механически иммобилизованная влага относится к так называемой воде набухания. При первой десорбции эта вода легко удаляется даже при высокой относительной влажности воздуха. Ввести ее обратно путем сорбции паров уже невозможно. Насытить коллагеновые материалы водой можно, только погрузив их в воду, при этом количество поглощенной воды зависит от способа первичной дегидратации [39]. Наиболее полно вода набухания восстанавливается при обезвоживании сублимацией или при вытеснении другими жидкостями, не растворяющими компоненты кожевенных материалов.

Пористость. Структура пористых материалов. Термин «структура» в области материаловедения приобрел два значения. Первое связано со строением вещества как чем-то незыблемым и постоянным (электронная, атомная энергетическая структура и т. д.). Второе обозначает расположение и взаимосвязь составляющих элементов рассматриваемой системы в пространстве. Используя принцип метода частиц - построение макрохарактеристик любого материального тела по сумме параметров его составляющих [42], понятие «структура» подразумевает набор четко разграниченных структурных элементов, обладающих ограниченной автономностью.

Понятие «пористость» связывают с наличием в объеме твердого тела, как характерного и относительно постоянного его свойства, свободного объема, не заполненного элементарными структурными частицами.

Другим необходимым признаком, по которому твердые тела относятся к пористым системам, является дискретность свободного объема. Так же, как и сама твердая матрица, он может быть разделен на элементарные структурные элементы - поры, отличающиеся размером, формой, характером связи между собой и формирующие чаще всего непрерывную в пространстве открытую пористую структуру твердого тела. Но иногда поры бывают изолированы друг от друга. Организация пористой структуры непосредственным образом связана с организацией структуры твердой части. Ей также могут быть свойственны и регулярность и иерархия в построении структурных элементов.

Применяемое на практике деление твердых тел на пористые, непористые, мало- или высокопористые, как справедливо указано в [43], условно, так как оно вызвано различной чувствительностью контролируемых свойств твердых веществ и материалов к абсолютным значениям как самой величины пористости, так и отдельных параметров, характеризующих пористую структуру.

Пористые материалы принято классифицировать по элементному, химическому составу, строению твердых структурных частиц и по происхождению. По происхождению пористые тела подразделяют на две группы: корпускулярные структуры (системы сложения) и губчатые структуры (системы вычитания). Образование первых происходит сложением большого числа отдельных элементов структуры - как непористых, так и обладающих уже первичной пористостью, к которым и относятся кожевенные материалы.

Пористая структура систем сложения образована промежутками между частицами, составляющими их скелет.

Развитие структур вычитания может быть результатом топохимических превращений твердых веществ, пиролитического их разложения, выщелачивания и растворения компонентов исходной системы, высокотемпературных реакций твердого тела с газом, поверхностной и объемной эрозии. Примерами подобных пористых сред могут служить обезвоженные гидроксиды металлов, пористые стекла и т.д.

Общий характер структуры пористых тел определяется размерно-геометрическими факторами. Здесь выделяют регулярные пористые структуры с правильно чередующимися в объеме тела элементами в виде отдельных пор или полостей и соединяющих их каналов, а также связанных между собой ансамблей пор из конечного числа элементов, и структуры стохастического типа, в которых размеры пор или их ансамблей, взаимное расположение и связь пор случайны. Естественно, что наибольшее число реальных пористых материалов относится к последнему типу пористых тел. Для нерегулярной стохастической структуры характерен набор всевозможных пор, отличающихся кроме размеров также формой, ориентацией и локализацией в пространстве, типом связанности. Особенности геометрии и пространственного расположения пор составляют основу для геометрического моделирования пористых структур [44,45]. Абсолютные значения преобладающего размера пор, при изменении которых свойства пористых систем и происходящие в пористой системе массообменные процессы часто существенно изменяются, учитываются при разработке некоторых классификаций пористых структур так же, как и характер распределения пор по их размерам [46]. Для некоторых пористых сред свойственна дискретность или строгая однородность пор по линейным параметрам, для других распределение пор по размерам подчиняется отдельному закону распределения с выраженным максимумом, или является полимодальным.

Пористая структура кожевенных материалов. Кожа описывается моделью нерегулярных упаковок цилиндрических капилляров случайно распределенных по координационному числу, что приводит к одному из вероятностных законов распределения объема пор по характерным размерам.

Кожа и материалы на базе отходов кожевенного производства, состоящие из коллагена и целлюлозы, обладают следующими группами пор и капилляров [47]:

- внутрифибриллярные нерегулярности упаковки, размеры которых лежат значительно меньше 1,5 нм;

- межфибриллярные поры (пустоты) размером 1,5-10 нм;

- "постоянные" макрокапилляры, не изменяющие размеры при набухании в воде;

- "непостоянные" капилляры, обладающие внутренней удельной поверхностью, в десять раз превышающей площадь поверхности постоянных макрокапилляров. Эти капилляры отсутствуют в абсолютном сухом образце и появляются с первыми порциями сорбированной воды [35,40,48].

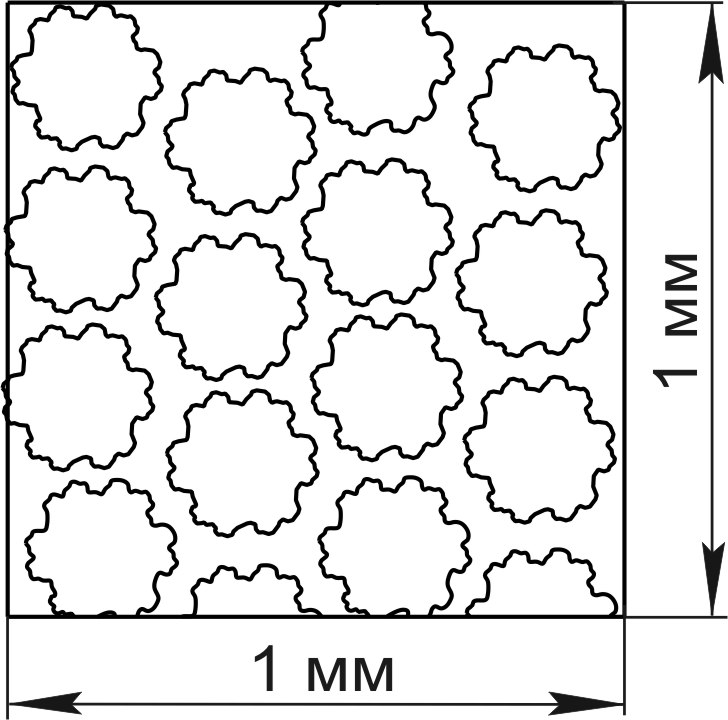

Схема пористой структуры усредненной графической модели представлена на рис. 1.8.

Исходя из схемы (рис. 1.8), видно, что область капиллярно-пористой структуры, площадью 1 мм2 образована переплетением примерно 15 коллагеновых пучков, площадью около 4∙104 мкм2. Таким образом, макропористость структуры, представленной на схеме, составляет 39,42%.

Рис. 1.8. Схема капиллярно-пористой структуры дермы.

Коллагеновый пучок (рис. 1.7) образован переплетением примерно1500 волокон. Площадь каждого волокна, согласно схеме (рис. 1.6), составляет около 21,5 мкм2. Отсюда можно получить значение пористости структуры с учетом микропор, суммарная пористость составляет около 51,11%. Величина микропористости вычисляется по разности суммарной пористости и макропористости, и, согласно представленной модели, равна 11,69%.

Помимо общей пористости, важными показателями пространственной трехмерной структуры коллагена являются размеры пор и величина их суммарной поверхности. Пористость микроструктуры коллагена зависит от способа обезвоживания. В нейтральной дерме после процесса золения средний диаметр пор равен 0,16 мкм и в ней отсутствуют капилляры [49].