- •Глава 1 добывающая промышленность и развитие цивилизации

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2 общие представления об источниках минеральных ресурсов

- •Глава 3 природно технические системы освоения месторождений полезных ископаемых

- •И морфологические типы рудных тел

- •Глава 4 основы разрушения массивов горных пород

- •Глава 5 разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом

- •5.5.1. Буровзрывные роботы (подготовка горных пород к выемке)

- •5.5.2. Выемочно-погрузочные работы

- •5.5.3. Транспортные работы

- •5.5.4. Отвальные работы

- •5.5.5. Восстановление и использование нарушенных открытыми торными работами территорий

- •Глава 6 разработка месторождений полезных искоодемых подземным способом

- •6.1.1. Шахтное поле

- •6.1.2. Порядок отработки шахтного поля

- •6.1.3. Вскрытие пластовых месторождений

- •6.1.4. Подготовке запасов к очистной выемке

- •6.1.5. Подготовка выемочных полей

- •6.1.6. Очистные работы

- •6.1.7. Механизированная выемка в длинных очистных забоях

- •6.1.8. Доставка в очистных забоях

- •6.1.9. Классификация пород кровли

- •6.1.10. Горное давление

- •6.1.11. Управление горным давлением и крепь очистных выработок

- •6.1.12. Технология и организация очистных работ

- •6.1.13. Системы разработки угольный пластов и их классификация

- •6.2.1. Стадии разработки рудных месторождений

- •6.2.2. Особенности вскрытия рудных месторождений

- •6.2.3. Штольневое вскрытие

- •6.2.4. Вскрытие вертикальными стволами

- •6.2.5. Вскрытие наклонными стволами

- •6.2.6. Комбинированные способы вскрыш

- •6.2.7. Околоствольные выработки

- •6.2.8. Выбор места заложения ствола

- •6.2.9. Технологическая схема рудника

- •6.2.10. Подготовка рудных месторождений

- •6.2.11. Очистные работы

- •6.2.11.1. Отбойка руды

- •6.2.11.2. Выпуск руды

- •6.2.11.3. Доставка руды

- •6.2.11.4. Управление состоянием массива

- •6.2.11.5. Организация очистных работ

- •6.2.12. Системы разработки рудных месторождений в различных горно-геологических условиях

- •6.3.1. Особенности строения, вскрытия, подготовительных работ и типы геотехнологий

- •6.3.2. Системы разработки жил, их классификация

- •6.3.3. Очистные работы,технологические процессы и перспективные технологии

- •Глава 7 комбинированная разработка рудных месторождений

- •Глава 8 специальные методы разработки месторождений

- •Глава 9 общие ооложения разработки нерудных полезных ископаемых и штучного камня

- •Глава 10 разработка месторождении нефти и газа

- •Глава 11 разработка месторождений горно-химического сырья

- •Глава 12 основы обогащения (первичной оереработки) полезных ископаемых

- •Глава 13 общие сведения об экологических проблемах освоения недр

- •Последствий освоения недр

- •При освоении недр

- •Глава 1 4

- •Глава 2 24

- •Глава 3 35

- •Глава 4 53

- •Глава 5 85

- •Глава 6 116

6.1.6. Очистные работы

Очистные работы представляют собой комплекс взаимосвязанных производственных процессов по выемке полезного ископаемого из очистных забоев. Применительно к угольным месторождениям в состав этих работ входят очистная выемка, крепление забоя и управление кровлей, т. е. совокупность процессов отбойки, погрузки на забойный конвейер и доставки угля до ближайшей транспортной выработки (конвейерного штрека, бремсберга, уклона и др.). Названные процессы очистных работ характерны для пологих и наклонных пластов, где широко применяется комплексная механизация. В других условиях могут отсутствовать такие процессы, как крепление и управление кровлей, погрузка и механизированная доставка полезного ископаемого в забое.

Очистная выемка является главным процессом очистных работ. Крепление забоя и управление кровлей должны обеспечить нормальное выполнение работ по очистной выемке.

Очистной забой — забой, в котором осуществляется массовая добыча полезного ископаемого. По технологическому принципу очистные забои подразделяются на длинные и короткие. Принято забои длиной более 20 м считать длинными, менее — короткими. Технологии выемки угля в длинных и коротких забоях существенно различны. Для них созданы принципиально различные средства механизации, транспорта и крепления. Подготавливающие выработки, примыкающие к длинному очистному забою, называют выемочными. При выемке по простиранию ими являются конвейерный и вентиляционные штреки.

![]()

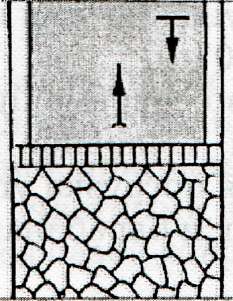

Рис. 6.20. Схемы подвигания очистных забоев: а — по простиранию: б — по падению; в — по восстанию

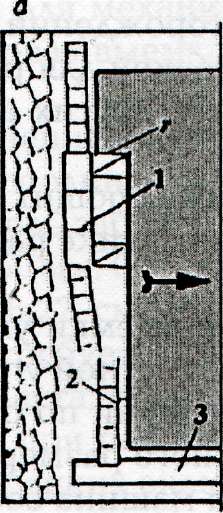

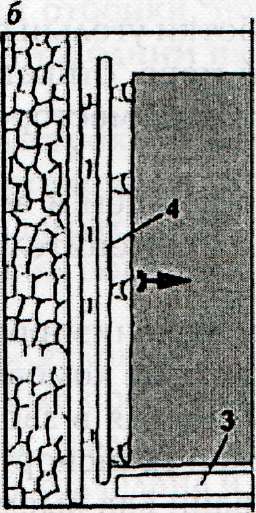

В длинных очистных забоях, называемых лавами, применяют две схемы выемки: фланговую и фронтальную. При фланговой схеме (рис. 6.19, а) отделение полезного ископаемого от массива осуществляется выемочной машиной, перемещающейся вдоль забоя перпендикулярно к направлению его подвигания.

Рис. 6.19. Технологические схемы очистных работ:

а — фланговая (1 — выемочная машина; 2 — забойный конвейер; 3 — штрековый перегружатель; г — ширина захвата выемочной машины); б — фронтальная (3 — перегружатель; 4 — выемочная машина)

При фронтальной выемке (рис. 6.19, б) отделение от массива осуществляется выемочным агрегатом одновременно по всей длине очистного забоя. Такая технология позволяет осуществлять добычу без постоянного присутствия людей в очистном забое. Испытаны отдельные опытные образцы.

На шахтах России и СНГ основную добычу дают длинные очистные забои. Они могут быть различно ориентированы (рис. 6.20) относительно элементов залегания пласта. Они могут быть расположены по падению (а) или простиранию (б) пласта, а перемещаться — по простиранию, падению и восстанию.

6.1.7. Механизированная выемка в длинных очистных забоях

Выше уже отмечалось, что пластовыми месторождениями представлены запасы различных видов минерального сырья. Из этих месторождений в настоящее время добывается практически весь марганец, значительная часть редкоземельных элементов и радиоактивных металлов, широко известны также пластовые месторождения медистых песчаников Мансфельда. По горнотехническим условиям разработки к пластовым месторождениям можно отнести все захороненные россыпи редких и драгоценных металлов. Но только для твердых горючих полезных ископаемых — угля и горючих сланцев — этот геологический тип месторождений является абсолютно доминирующим.

Техника и технология подземной разработки пластовых месторождений прошли здесь длительный путь эволюции и достигли современного высокого уровня развития. Опыт разработки угольных месторождений сегодня является если не основной, то, по крайней мере, отправной точкой для развития технологии подземной разработки пластовых месторождений других видов полезных ископаемых.

Именно поэтому в настоящем и всех последующих разделах главы 6 все вопросы будут рассмотрены применительно к практике разработки исключительно угольных месторождений.

Основным средством механизированной выемки угля на пологих и наклонных пластах являются очистные комбайны. Очистной угольный комбайн — машина, одновременно выполняющая в забое операции по отделению угля от массива, дроблению его до кусков транспортабельного размера и навалке на забойный конвейер. Угольный комбайн как выемочная машина состоит из электродвигателя, механизма подачи, исполнительного органа, погрузочного устройства и систем управления и пылеподавления.

Действие исполнительных органов большинства комбайнов основано на принципе механического разрушения угля. Наиболее эффективными являются такие исполнительные органы, при работе которых в угле возникают растягивающие напряжения без образования объемного напряженного состояния.

Исполнительные органы комбайнов должны удовлетворять ряду требований, основными из которых являются: высокая производительность; малая удельная энергоемкость процесса разрушения; высокий КПД; простота конструкции; высокая стойкость инструмента; высокая надежность работы; возможность автоматизации режимов работы; выполнение функций отбойки и погрузки угля; способность самозарубаться в пласт.

Наибольшее распространение получили барабанные и шнековые исполнительные органы.

Барабанный исполнительный орган, литой или сварной конструкции, осуществляет разрушение угля путем скола с открытой поверхности забоя стружки толщиной 20 — 30 мм.

Большинство современных комбайнов оснащены шнековыми исполнительными органами. Основное их достоинство заключается в том, что шнеками осуществ-ляется погрузка угля на конвейер. Принцип разрушения угля шнеками такой же, как и барабанами, но с некоторым снижением присущих им недостатков.

Обычно узкозахватные комбайны оснащены двумя шнеками. Они располагаются либо с одной, либо с обеих сторон корпуса комбайна. Положение шнеков легко регулируется по высоте гидродомкратами, что позволяет осуществлять выемку угля при различной мощности пласта (рис. 6.21).

Комбайны перемещаются по раме забойного конвейера, располагаемого у забоя. Перемещение комбайна вдоль забоя осуществляется с помощью приводной звезды и калиброванной цепи.

В настоящее время промышленностью выпускаются различные типы комбайнов, предназначенные для работы в разнообразных горно-геологических условиях. Некоторые из них могут быть применены как с механизированными, так и индивидуальными крепями при углах падения до 35°.

Струговая установка — выемочная машина, предназначенная для механической отбойки, погрузки и доставки угля в очистных забоях. Струговая выемка является одним из наиболее прогрессивных способов добычи угля.

Наибольшее применение получили быстроходные струговые установки статического действия. Исполнительным органом струговой установки является струг. При движении вдоль забоя прижимаемого к нему струга снимается стружка угля толщиной 50-150 мм. Отбитый таким образом уголь корпусом струга грузится на конвейер (рис. 6.22, см. вкл.).

Струговая выемка требует «жестких» условий применения: спокойное, выдержанное залегание пласта; кровля не ниже средней устойчивости; крепкая почва, не разрушающаяся при работе струга; уголь не выше средней крепости; отсутствие в пласте угля крепких включений колчедана и породных прослойков; отсутствие крепких пачек угля у кровли и почвы пласта; преимущественно пласты тонкие и средней мощности (до 2,0 м).

Струговые установки могут применяться как с индивидуальной, так и с механизированными крепями. На базе последних созданы струговые механизированные очистные комплексы и струговые агрегаты, позволяющие осуществлять комплексную автоматизацию добычи угля в забое.

Эксплуатационную производительность струговой установки можно определить по формуле

Оэ = 360 KMhmVc у,

где Оэ — эксплуатационная производительность струговой установки, т/смену; Км — коэффициент машинного времени (0,25-0,35); h— средняя толщина снимаемой стругом стружки, м; т — вынимаемая мощность пласта, м; Vc — скорость движения стружки при резании, м/мин; у— плотность угля, т/м3.