- •VII семестр IV курса «Хоровое дирижирование»

- •V, VI семестры «Теория музыки»

- •Раздел I. Вопросы истории музыкального образования

- •Тема 1. Введение в курс истории музыкального образования

- •XVIII век Просвещения - XIX век.

- •Знать программное содержание и специфику дисциплины, перечень необходимой методической литературы, требования, которые будут предъявляться в процессе освоения курса.

- •Вспомогательный материал по теме

- •Генезис целей и задач музыкального воспитания после 1917 года

- •Тема 2. Основные этапы становления и развития отечественного музыкального образования

- •Знать программное содержание и специфику дисциплины, перечень необходимой методической литературы, требования, которые будут предъявляться в процессе освоения курса.

- •Раздел I Теория и история музыкального воспитания.

- •Тема 1. История музыкального воспитания в России.

- •Тема 2. Генезис целей и задач музыкального воспитания с 1917 года по настоящее время.

- •Вспомогательный материал по теме Обзор программ обучения по музыке.

- •Вариант авторских разработок программы по музыке д. Кабалевского на примере учебных пособий в.Науменко, в. Алеева для 5 класса.

- •Раздел II Общие вопросы методики преподавания предмета «Музыка» в общеобразовательной школе.

- •Тема 1. Урок музыки в общеобразовательной школе. Типы, виды уроков. Дидактические, психолого-педагогические требования к уроку музыки. Планирование.

- •Урок музыки. Структура, содержание, психолого-педагогические требования к уроку музыки.

- •I. Краткие сведения из истории урока.

- •II. Современный подход к уроку музыки.

- •III. 3 уровня уроков, психолого-педагогические, дидактические требования к уроку.

- •IV. Структура и содержание уроков.

- •Структура тематического урока

- •V.Поурочное планирование.

- •Символизм.

- •Акмеизм.

- •Футуризм.

- •Тема 3. Методы музыкального воспитания и обучения школьников.

- •Тема 3. Методика слушания музыки в начальной школе.

- •Методика слушания музыки в младших классах

- •Тема 4. Методика разучивания одноголосой песни на уроках музыки в 1 – 8 классах..

- •Вспомогательный материал по теме

- •II.Работа над песней на 1 уроке.

- •III.Продолжение работы на 2 уроке.

- •IV. 3 и последующие уроки

- •Тема 5. Вокально-хоровая работа на уроках музыки.

- •Вокально-хоровые упражнения в домутационных группах.

- •Тема 5.Игровые, наглядные методы в формировании вокально-хоровых навыков и музыкальной грамотности в младшей школьной, подростковой возрастных группах.

- •Вспомогательный материал по теме Методы музыкального обучения и воспитания.

- •Вторая группа методов мотивации и стимулирования к учению

- •3 Группа методов закрепления и контроля

- •Метод в современной музыкальной педагогике.

- •1.Дыхательная игра «насос».

- •2.Упражнение «воздушный шарик»

- •4.Упражнение «беззвучное пение»

- •1. Упражнение «лягушка».

- •Игровая наглядность при работе над школьным репертуаром.

- •Раздел III. Онтогенез и система развития музыкальных способностей учащихся на уроках музыки в общеобразовательной школе.

- •Тема 1. История музыкальности и онтогенез развития музыкальных способностей.

- •Тема 2. Развитие комплекса музыкальности на уроках музыки.

- •Система развития музыкальных способностей.

- •Тема 3. Русская духовная музыка в школе

- •Особенности изучения русской духовной музыки в условиях общеобразовательной школы

- •Программы

- •Выделим наиболее значимые принципы программ.

- •Один из принципов построения программ – церковный и народный календари.

- •4.Способы организации учебного материала

- •1.Художественный ансамбль православного культа.

- •2. Духовная музыка и русская классика.

- •5.Сравнение программ по русской духовной музыке для начальной школы и сопоставление их с программой по музыке д. Кабалевского.

- •5 Класс

- •6 Класс

- •7 Класс

- •8 Класс

- •6. Методические рекомендации.

- •Раздел IV. Научные исследования в области музыкального воспитания хх века.

- •Тема 1. Музыкальное воспитание за рубежом.

- •Тема 2. Обзор современных программ, авторских методик музыкального воспитания в общеобразовательной школе.

- •Тема 3. Фольклор на уроках музыки.

- •Тема 4. Изучение работы педагогов города, области.

- •Требования к зачету.

- •Теоретическая часть зачета Примерные вопросы:

- •Практическая часть зачета.

- •Литература

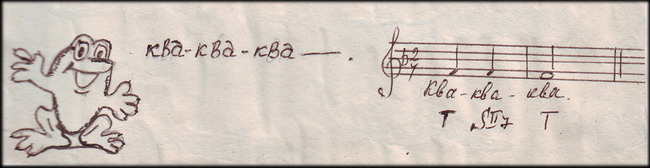

1. Упражнение «лягушка».

Цель: формирование округлой фонации. Раскрепощение нижней челюсти.

Ход: педагог просит расположить указательный палец под мочкой ушей. Исполняется звукоподражание «ква» на 1 звуке, при этом дети пальцами чувствуют работу нижней челюсти. Методом показа педагог корректирует исполнение (по хроматическим полутонам вверх-вниз в диапазоне d1 –b1, (T –SII7 –T). При разучивании упражнений большую роль выполняет наглядность, фокусируя непроизвольное внимание.

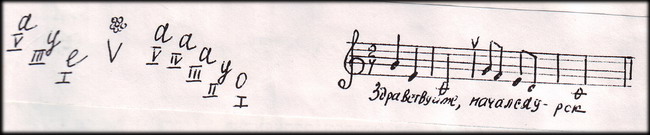

3. Упражнение «Здравствуйте, начался урок».

(II четверть, 1 класс)

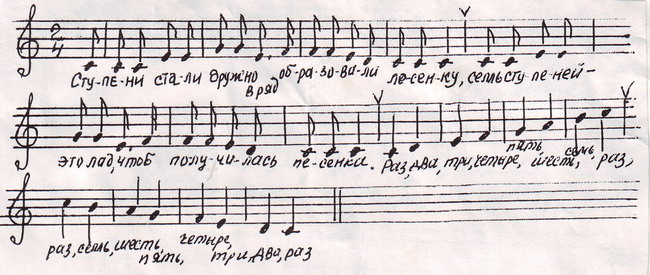

Наглядность от предметно-конкретной переходит к опосредованной при воспитании осознанных ступенево-ладовых представлений.

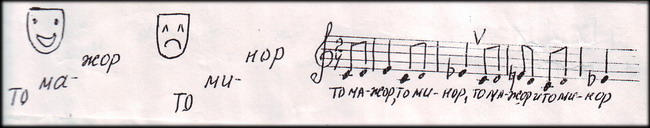

4.Упражнение «То мажор, то минор».

Задачи: активный, быстрый вдох, отчётливая мелкая дикция, подвижная артикуляция, чистое интонирование. (III четверть, 1 класс, Д. Кабалевский «Клоуны»).

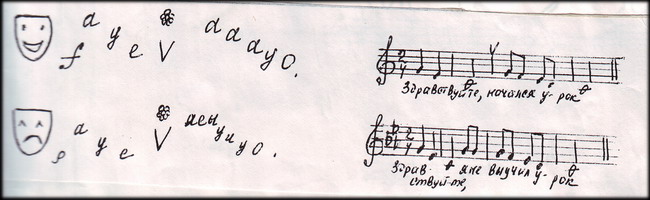

5.Упражнение «Здравствуйте, начался урок».

Задачи 2-х упражнений-приветствий: дыхание – глубокий, спокойный вдох, напевное звуковедение, округлая фонация гласных, выпевание длительностей (d), интонирование в одноименных тональностях.

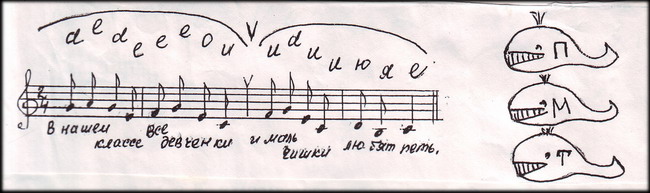

6.Упражнение «В нашем классе».

Д. Кабалевский (III четверть, 1 класс)

Цель: формирование мягкого, глубокого вдоха (песня), активного ёмкого вдоха (марш), активного короткого вдоха (танец), контрастного звуковедения (legato, marcato, non legato), крупной (песня, марш), мелкой (танец) дикции, контрастной динамики (mf, mp, mf).

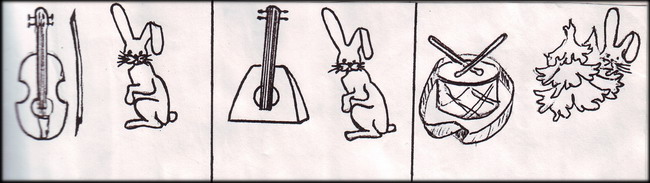

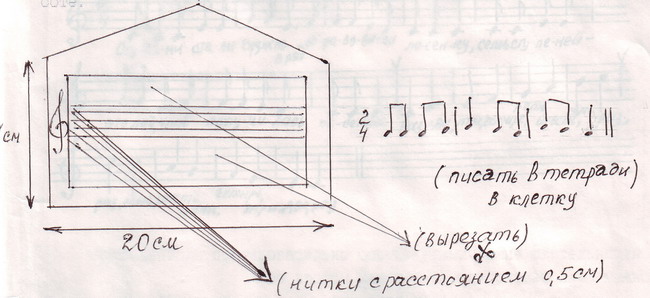

Игровая наглядность при работе над школьным репертуаром.

Для запоминания последовательности содержания 3-х куплетов песни «Весёлый музыкант» А. Филиппенко и техники исполнения, можно после разучивания повесить на доске плакат со следующим изображением:

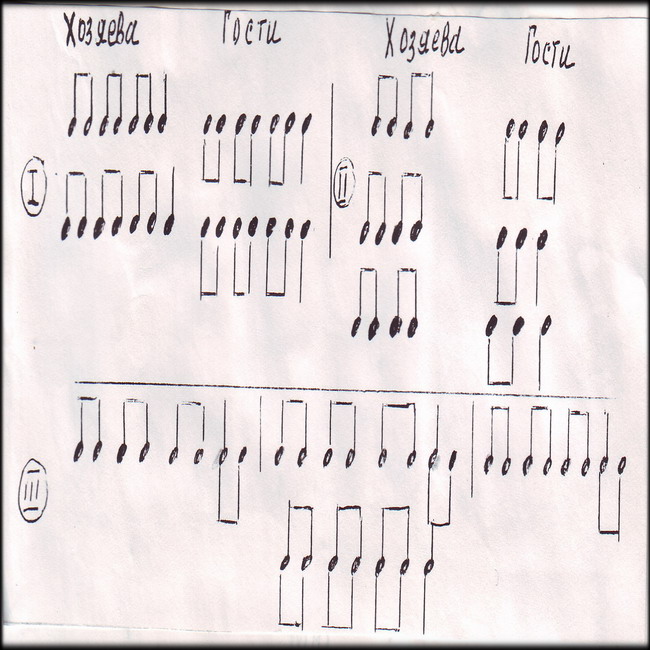

Разучивая «Игру в гостей» Д. Кабалевского, можно демонстрировать рисунок с записью ритма, а выучив песню, инсценировать.

Игровые методы обучения

в процессе формирования музыкальной грамотности

при слуховом восприятии музыки, пения на уроках музыки в1-2 классах общеобразовательной школы.

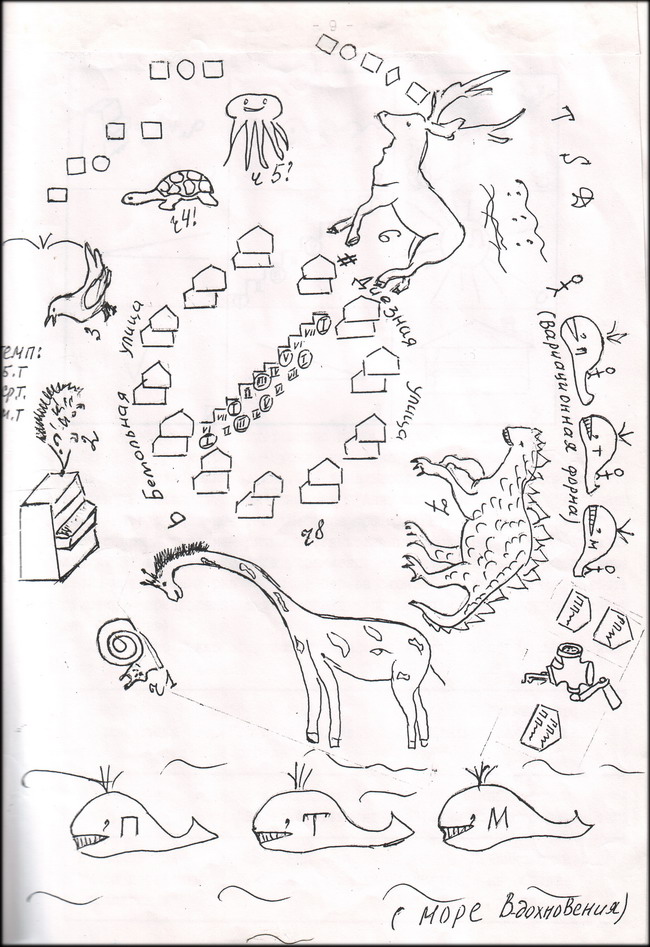

Весь теоретический материал, изучаемый в процессе пения, слухового восприятия, можно изобразить графически, играя с детьми в Волшебную страну. В основании страны – Море Вдохновения с 3 китами-жанрами – песней, танцем, маршем. В центре – лестничка-лад (болгарская столбица, ступени). Лад – главный закон жителей страны. Лад – это сказка, но и реальность, ступени превращаются в ноты, а лад – в тональность. Сочиняем с детьми сказки об этой удивительной стране.

Представление о ладе формируется при слушании, пении русских народных песен, детских песен, слуховом анализе произведений программно-изобразительного характера. Самым маленьким необходимо быстро получить представление об основных музыкальных элементах, без которых невозможно вести речь об изобразительных, эмоционально-выразительных качествах музыкального искусства.

Специфика каждого понятия раскрывается при активном слушании музыки и использовании опорных символов, которыми дети играют в лото, озвучивают, выкладывают в процессе анализа и т. д.

За городком тональностей расположен Лес Фантазии. Среди волшебной природы притаились опорные символы средств выразительности.

Используя символы-опоры можно поиграть в музыкальное лото. Учащимся раздаются таблицы:

По символам-опорам идёт опрос по правилам: (1.- динамика; 2.- гомофония; 3.- регистры; 4.- усиление звука; 5.- лад; 6.- ритм; 7.- дыхание, 8.- ослабление звука; 9.- тональность.) с иллюстрированием (1. Бетховен «Весёлая-грустная», 2. ч.н.п «Аннушка», 3. И. Шамо «Весенний дождь», 4. р.н.п. «Дон-Дон», 5. «Песенка про лад» Е. Милютиной, 6. р.н.п. «Солнышко» с прохлопыванием ритма, 7. выполнение вдоха по руке с задержкой дыхания, 8. вокально-хоровое упражнение на ослабление звука на примере первого предложения р.н.п. «Во поле берёза стояла», 9. правила: тональность - ступени, превращение в ноты, позже – показ, пение по ручному нотному стану Г. Струве.)

Аналогично можно оформить музыкальные викторины по слушанию, например:

С. Прокофьев «Марш» |

Р.н.п. «Во поле берёза стояла» |

С. Рахманинов «Итальянская полька» |

Л. Бетховен «Сурок» |

А. Филлипенко «Весёлый музыкант» |

Д. Кабалевский «Танец молодого бегемота» |

П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» |

Р.н.п. «Уж как шла лиса» |

П. Чайковский Вальс из балета»Спящая красавица» |

Раздаются 9 карточек с порядковыми номерами. Узнав дидактический фрагмент, ученик накладывает на таблицу карточку с порядковым номером.

Для формирования представления о ладотональности можно использовать пособие «Ладотональность» из «Программированных д/з» Е. Милютиной, которое накладывается на остов мелодии на разной тональной высоте.

Можно использовать элементы методики В. Кирюшина для определения на слух интервалов в форме сказки о злом волшебнике Диссонансе и его детищах Секунд, Септим и добром волшебнике Консонансе с его семьёй: Терциями-трёхлетками, добродушными черепахами-Квартами, медузами-Квинтами, оленями-Секстами и глупыми жирафами-Октавами.

По эмоционально-образной характеристике учащиеся быстро определяют сначала цепочки одноимённых интервалов, затем отдельные интервалы в форме сказки:

Жила-была…(педагог играет на инструменте ч.4). Она очень любила спать. По утрам её будила…(исполнение ч.5), «Вставать пора, Кварта!» и удивлялась: «Зачем так много спать?» Приплыл морской (исполнение секунды). Ёжик рассердился: «Уколю», пел он, но в ответ раздавалось сладкое посапывание. Друзья решили вытащить (исп. ч.4) на берег моря, но и там соня спала богатырским сном. Вдруг налетел шквал ветра и с грозным рычанием на берег опустился…(исполнение б.7 и определение этого интервала). Без лишних слов он схватил зубами (ч.4) и… сломал самый острый зуб, после чего улетучился в облака. В это время весёлый ласковый лучик скользнул по лицу сони, и она открыла глаза.

(Сказка из «Программированных д/з» Е. Милютиной)

Знания музыкальной грамоты закрепляются, проверяются при помощи методов театрализации. Инсценировка про лад, в ходе которой каждый из детей-ступеней придумывает ситуацию, в зависимости от «устойчивости» и «неустойчивости» поведения обычно завершается исполнением песни «Лад».

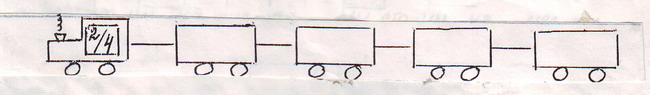

Постепенно и последовательно освоив ритмические длительности во втором классе, изучив размер 2/4, можно проводить игру «Вокзал». На доске рисуется паровоз:

И ученик - «дежурный по вокзалу», распределяет пассажиров- детей по вагончикам-тактам. Дети «превращаются» в ритмические длительности (одна рука над головой – та – четверть, две руки соединены ладонями – ти-ти – восьмые, руки в замке, опущенные полукругом вниз – та-а – важный господин).

Игровые методы в процессе музыкального воспитания учащихся 9 – 11 лет.

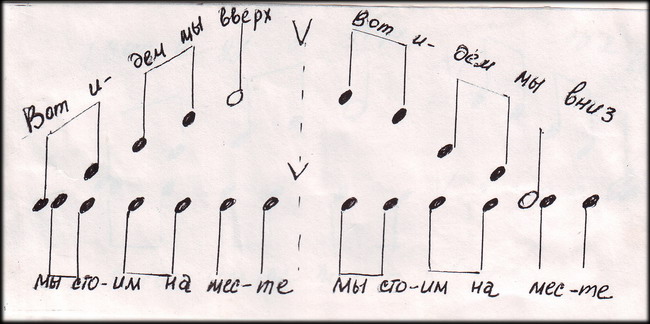

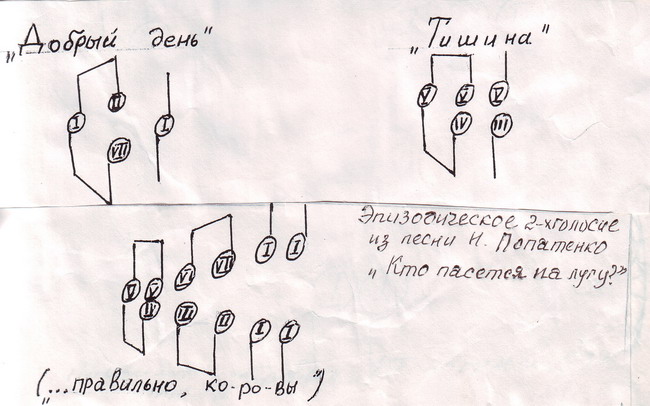

У учащихся 9- 11 лет закладываются основы духовности, которые результат дадут позже. Об этом писал Выгоцкий – «отороченная реакция на искусство». Поэтому важна межпредметная интеграция музыки и ИЗО, литературой, историей. В этот период закладывается база для собственных этико-эстетических суждений. Игровые методы интеллектуализируются, изменяется наглядность. Предметно-образная наглядность постепенно уступает место программированной (перфокарты), графической, с опорными символами, схемами, требующей определённого уровня мыслительных процессов (умозаключение, сравнение, обобщение, проблемные поиски…). В пении используется нотная запись, ручной нотный стан Г. Струве. С 3-го класса вводится 2х-голосие. Возможно использование наглядности при интонировании 2х-голосных упражнений и элементов театрализации.

Для озвучивания этого упражнения выбираются две группы детей и выстроив их в шеренгу, сначала поочерёдно исполняется партия каждого голоса с движением на месте (2 голос), и мелкими шажками вперёд-назад (1 голос). Аналогично можно работать над следующими упражнениями.

Увеличивается объём теоретических сведений, изучаемых в 3м-5м классах. Закрепляется фоническое восприятие интервалов по эмоционально-образным характеристикам, формируются начальные представления о гармонии. Например: сказка о Мелодии.

Жила-была мелодия и она дружила с ритмом и гармонией (педагог исполняет фрагмент «Утро» Эдварда Грига из сюиты «Пер Гюнт», затем отдельно мелодию, гармонию-сопровождение и прохлопывает ритм). Но ей надоели друзья, и она их прогнала. Теперь Мелодию никто не узнавал, (педагог исполняет мелодию без сопровождения с пунктирным ритмом). Детям задаётся вопрос: «Что случилось с Мелодией?» Заканчивается сказка возвращением друзей и хоровым пением попевки «Солнышко восходит» (хрестоматия по музыке Д. Кабалевский 2 класс).

Можно использовать сказки В. Кирюшина о Королеве – Тонике, Поварихе – Субдоминанте, варившей суп из жёлтого цыплёнка, и коварном Министре-Доминанте, в аудиозаписи и дополнить их примерами музыкальных произведений – (Ф. Шуберт «Вальс» F- dur, В. Красев «Ёлочка» C – dur, и т.д.). Гармонические функции учащиеся показывают карточками (синяя – Т, жёлтая – S, красная – D).

Углубляются знания о музыкальной форме. Форма периода осваивается при слушании Прелюдии № 7 Ф. Шопена А – dur. Двухчастная контрастная форма – Бетховен «Весёлая – грустная», трёхчастная форма – Чайковский «Сладкая грёза».

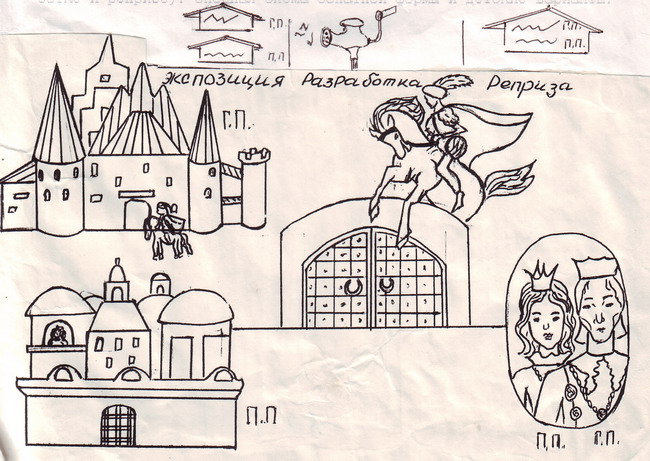

Сонатная форма – Гайдн «Соната ми минор». Учащиеся сочиняют рассказ в сонатной форме. Например: фабула сказки о Принце (гл. п.) и Принцессе (п. п.), испытаниях и свадьбе героев (соответственно экспозиции, разработке и репризе). Опорная схема сонатной формы и детские варианты.

В рамках традиционного разновидного урока можно «организовать» творческие встречи с композиторами – В. Моцартом, П. Чайковским, М. Глинкой… Заранее подготовленному учащемуся – маэстро – группа задаёт вопросы о «жизни и творчестве».

Эмоционально реагируют учащиеся на «посещение» оперного театра. Им выдаются «билеты, программа». Аналогичным образом можно познакомить учащихся с балетами. Фрагменты изучаемых сказочных опер и балетов хорошо иллюстрировать детскими рисунками, фотографиями, слайдами, диафильмами.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод:

Использование игровых, наглядных методов на уроках музыки в общеобразовательной школе определяются психофизическими особенностями учащихся, оживляют учебный процесс, делают его осознанным, что положительно сказывается на отношении к предмету и результатах обучения.