- •Классификация доброкачественных опухолей печени и внутрипеченочных желчных протоков

- •Тонкоигольная биопсия печени

- •Система оценки степени тяжести цирроза печени

- •Повторная резекция печени

- •Резекция печени в сочетании с локальным воздействием на опухоль

- •Трансплантация печени

- •Хирургическое лечение метастатического поражения печени

- •Осложнения и летальность после резекций печени

- •Заключение

Трансплантация печени

Трансплантация печени выполняется при ГЦР на фоне выраженного цирроза, когда резекцию невозможно выполнить ввиду низких функциональных резервов печени. При этом лучшие отдаленные результаты отмечены при фиброламеллярной форме ГЦР (более 70% больных живут 3 года).

Противопоказаниями к трансплантации печени являются внепеченочное распространение опухоли, вовлечение в процесс регионарных лимфатических узлов, а также сосудистая инвазия и тромбоз воротной вены.

Рецидив опухоли в трансплантате развивается в 40-65% случаев. В связи с этим после трансплантации печени по поводу ГЦР обязательным является проведение системной химиотерапии. Трехлетняя выживаемость при этом составляет после трансплантации печени 25-45%. Продолжительность жизни коррелирует со стадией опухоли. При трансплантации, выполненной при I стадии ГЦР, 5-летняя выживаемость составляет 75%, при II стадии – 68%, III –52% и IVА – 11%.

Таким образом, тактика лечения ГЦР заключается в следующем. При наличии резектабельного ГЦР и отсутствии цирроза (наличии компенсированного цирроза) показано выполнение резекции печени – в объеме гемигепатэктомии или сегмент (бисегмент)-эктомии. При билатеральном поражении возможно сочетание резекции печени с одним из методов локальной деструкции опухоли. При наличии резектабельной опухоли и декомпенсированного цирроза показана трансплантация печени, при ее невозможности – чрескожная РЧА опухоли. При нерезектабельной опухоли показано проведение химиоинфузии и химиоэмболизации печеночной артерии с целью уменьшения размеров опухоли и перевода ее в резектабельное состояние.

При выявлении внутрипеченочного рецидива опухоли после выполнения радикальных резекций показана ререзекция печени или локальная ее деструкция.

При распространенной форме опухоли, наличии отдаленных метастазов возможно проведение системной химиотерапии.

Хирургическое лечение метастатического поражения печени

Одним из наиболее частых показаний к выполнению резекций печени при злокачественных опухолях является метастатическое поражение. Хирургическое лечение выполняется, главным образом, при метастазах в печень колоректального рака и эндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта, так как при этом отмечается наиболее благоприятная отдаленная выживаемость. Приоритет в выполнении радикального хирургического лечения метастазов колоректального рака в печень среди отечественных хирургов принадлежит В.Д.Федорову (1980).

Резекции печени при метастазах первичных опухолей желудка, поджелудочной железы, почек, надпочечников, молочных желез, матки выполняются значительно реже.

Средняя продолжительность жизни больных при нелеченных метастазах в печень составляет 6 мес. Системная химиотерапия незначительно увеличивает продолжительность жизни - в среднем до 9 мес. В тоже время,

5 – летняя выживаемость после резекции печени в пределах видимо непораженных тканей при

колоректальных метастазах вариирует от 33 до 51 %, а при операциях по поводу метастазов нейроэндокринных опухолей достигает 74%.

При множественных метастазах, расположенных в одной доле печени, гигантских метастазах, а также образованиях, имеющих центральную локализацию или расположенных вблизи магистральных сосудистых структур печени показано выполнение обширных анатомических резекций печени – гемигепатэктомий и расширенных гемигепатэктомий.

Выполнение сегментарных резекций возможно при интрапаренхиматозно расположенных опухолях, занимающих от 1 до 2-х смежных сегментов. Мелкие метастазы, особенно локализующиеся на поверхности печени, могут быть удалены путем клиновидного иссечения, отступя 1-2 см. от края опухоли.

При множественных метастазах колоректального рака с билобарной локализацией целесообразным является выполнение обширных резекций в сочетании с атипичными резекциями противоположной доли, полисегментарных резекций, а также выполнение циторедуктивных паллиативных резекций при дополнении их криодеструкцией или термоабляцией остаточных очагов.

При синхронных метастазах общепринятой является тактика одномоментного удаления мелких метастазов, локализующихся на поверхности печени или более крупных, расположенных в левой доле. При больших размерах метастазов, или же метастазах, локализующихся в задних сегментах, когда требуется выполнение обширной анатомической резекции печени, целесообразно для снижения cтепени операционного риска резекцию печени выполнять вторым этапом (В.Д.Федоров, 2003). В тоже время, отдельные авторы сообщают о возможности успешного выполнения одноэтапных операций, даже при удалении большого объема паренхимы печени.

Летальность ближайшего послеоперационного периода после резекций печени по поводу метастатического поражения составляет 2-4%.

Прогностическое значение в отношении отдаленной выживаемости имеют локализация первичной опухоли, ее стадия, размеры и число метастазов в печени.

Существует мнение, что 4 и более метастаза в печень являются противопоказанием для резекции печени. Однако в последнее время все больше авторов считают, что число метастазов колоректального рака не лимитирует возможности резекции печени при использовании новых технологий.

Выживаемость больных, перенесших резекции печени по поводу неколоректальных метастазов, существенно хуже. В течение 5 лет после резекций печени по поводу метастазов рака молочной железы живут 20% больных; метастазов рака желудка, желчного пузыря, меланомы – менее 20%; при резекциях по поводу метастазов гинекологических опухолей – более 20% больных.

По материалам ОНЦ РАМН резекция печени показана сразу же при выявлении метастазов злокачественных опухолей почки, надпочечника, метастазах карциноида, опухоли желудка, гепатоцеллюлярного рака, рака желчного пузыря; в аспекте комбинированного лечения, когда исчерпаны возможности химиотерапии - при метастазах рака молочной железы, яичника, яичка. Нецелесообразным считается выполнение резекций печени при метастазах рака поджелудочной железы, фатерова сосочка, легкого, метастазах меланомы.

Предоперационная химиотерапия как системная, так и регионарная возможна при наличии нерезектабельных колоректальных метастазов в печень с целью попытки перевода опухоли в резектабельное состояние. По данным Adam A. et al. (2001) у 13,5% больных с нерезектабельными метастазами колоректального рака удалось добиться уменьшения размеров опухоли и выполнить радикальную операцию.

Также целесообразным и показанным признается применение послеоперационной химиотерапии после резекций печени по поводу метастазов колоректального рака, что позволяет повысить 5-летнюю выживаемость c 29,5% при чисто хирургическом лечении до 50,0% (Патютко Ю.И. 2005).

Рецидив заболевания после резекции печени по поводу метастазов колоректального возникает у 65-85% больных, причем у 1/3 из них с локализацией только в печени. В таких случаях, при изолированном внутрипеченочном рецидиве возможно выполнение повторной резекции печени, даже после ранее перенесенной гемигепатэктомии. Трех- и пятилетняя выживаемость при выполнении ререзекций печени при колоректальных метастазах составляет 45-60% и 32-41% соответственно и сопоставима с продолжительностью жизни больных, перенесших первичные резекции печени.

При невозможности выполнения повторной резекции печени для лечения рецидива показано использование одного из методов локальной деструкции опухоли (предпочтительно РЧА) в сочетании с регионарной или системной химиотерапией.

Таким образом, лечение злокачественных новообразований печени в настоящее время представляет собой комплекс методов хирургического, химиотерапевтического и локального воздействия на опухоль. Безусловно, ведущая роль принадлежит резекционным вмешательствам на печени, как при наличии первичной опухоли, так и при развитии местного рецидива. В тоже время, использование по показаниям адьювантной и неоадьювантной химиотерапии, методов локальной деструкции опухоли позволяют повысить резектабельность и значительно продлить жизнь больным. Динамическое наблюдение за больными, перенесшими резекцию печени, с целью выявления раннего рецидива позволяет принять своевременное решение о целесообразности того или иного метода лечения.

Следует подчеркнуть, что ограничиваться назначением одной системной химиотерапии следует только тогда, когда исчерпаны все методы локального воздействия на опухоль.

Техника резекции печени

Резекции печени подразделяются на типичные (анатомические) и атипичные. При анатомической резекции печени непременным моментом техники операции является перевязка магистральных сосудов и протоков в портальных и кавальных воротах печени, а само разделение паренхимы печени производится по малососудистым зонам – портальным фиссурам. Атипичные резекции выполняются без строгого учета внутриорганной архитектоники сосудов и протоков, без предварительной перевязки сосудисто-секреторной ножки и основным моментом является гемостатический шов или внутрипаренхиматозная перевязка сосудов и протоков (Шапкин В.С., 1967).

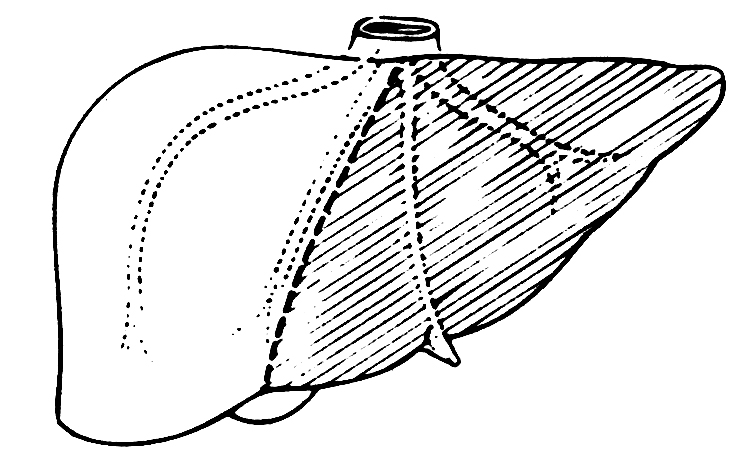

При хирургическом лечении доброкачественных опухолей печени (прежде всего гемангиом) и небольших размерах образований применяются главным образом атипичные периопухолевые резекции печени, учитывающие целесообразность максимального сохранения в таких случаях здоровой паренхимы печени. Техника операции заключается в разделении паренхимы (рис. 18 и рис.19) практически по краю опухоли с лигированием и клипированием сосудисто-секреторных элементов по линии резекции. Для предупреждения операционной кровопотери при таких операциях обычно используется прием Pringle - блокада афферентных путей кровоснабжения печени (печеночной артерии и воротной вены) путем наложения турникета или сосудистого зажима на гепатодуоденальную связку.

В хирургии же злокачественных опухолей печени стандартом признаны анатомические резекции печени, к которым относятся как обширные резекции, так и резекции ограниченного объема (сегментэктомии и бисегментэктомии).

В данном разделе целесообразно остановиться прежде всего на технике и особенностях выполнения обширных анатомических резекций печени, так как этот метод является наиболее сложным, но и наиболее востребованным в хирургии опухолевого поражения печени.

К обширным резекциям печени (ОРП) относятся резекции, предусматривающие удаление трех и более сегментов печени, а именно – гемигепатэктомии и расширенные гемигепатэктомии. При этом выполнение левосторонней гемигепатэктомии влечет за собой удаление 35%, правосторонней – 65%, а право- или левосторонней расширенной гемигепатэктомии – до 70-80% объема органа.

До последнего времени при анатомических резекциях печени в основном использовались 2 классификации - Goldsmith и Woodburne (1957), а также Couinaud (1957).

Таблица 5

Классификация резекций печени

-

Goldsmith и Woodburne (американская)

Couinaud

(европейская)

Удаляемые сегменты

Правосторонняя лобэктомия

Правосторонняя гепатэктомия

V,VI,VII,VIII

Расширенная правая лобэктомия (трисегментэктомия)

Правосторонняя расширенная гепатэктомия

IV, V, VI, VII,

VIIII

Левосторонняя лобэктомия

Левосторонняя гепатэктомия

II, III, IVI

Расширенная левосторонняя лобэктомия

(трисегментэктомия)

Левосторонняя расширенная гепатэктомия

II, III, IV, V, VIII I

Левосторонняя латеральная сегментэктомия

Левосторонняя лобэктомия (левосторонняя кавальная лобэктомия)

II, III

Следует отметить, что по классификации Goldsmith и Woodburne понятие “сегмент” соответствует 2-м сегментам в классификации Couinaud. Так, “правосторонняя трисегментэктомия” по номенклатуре Goldsmith и Woodburne означает удаление правого заднего, правого переднего и левого медиального сегментов, что соответствует удалению 6 сегментов по классификации Couinaud (IV, V, VI, VII,VIIII).

Удобной в практическом отношении и широко используемой отечественными хирургами, является классификация Шапкина В.С. (1967), представляющая собой модификацию классификации Couinaud.

Таблица 6

Классификация обширных резекций печени В.С.Шапкина

Гемигепатэктомия правосторонняя (удаление сегментов 5, 6, 7, 8).

|

|

Гемигепатэктомия левосторонняя (удаление сегментов 2, 3, 4 ±1)

|

|

Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия (удаление сегментов 5, 6, 7, 8, 4±1).

|

|

Расширенная левосторонняя гемигепатэктомия (удаление сегментов 2, 3, 4, 5, 8 1)

|

|

Выполнение обширных анатомических резекций печени показано при первичных злокачественных опухолях и отсутствии цирроза (наличии компенсированного цирроза), при метастатическом поражении печени, а также наличии доброкачественных опухолей печени больших размеров, практически замещающих объем анатомической доли.

Техника выполнения обширных анатомических резекций печени включает несколько основных этапов, а именно: рациональный доступ, мобилизацию удаляемой части печени, временную или постоянную окклюзию афферентных сосудов печени, рассечение печеночной паренхимы, лигирование внутрипеченочных сосудов и протоков, перевязку печеночной вены и гемостаз раневой поверхности печени. Наиболее удобным доступом практически для всех операций на печени в настоящее время признается двухподреберный с вертикальным продолжением и иссечением мечевидного отростка. В сочетании с ретракторами реберных дуг этот доступ позволил отказаться от достаточно широко применявшегося ранее торакоабдоминального доступа. В ряде случаев достаточным оказывается разрез в правом подреберье типа Рио – Бранко или Черни.

Ревизия органов брюшной полости, выполняемая в начале операции, помимо визуальной и пальпаторной оценки, должна включать применение интраоперационного ультразвукового исследования (ИОУЗИ). Данный метод позволяет уточнить размеры новообразования печени, его взаимоотношения с магистральными сосудистыми структурами печени, а также выявить возможные дополнительные очаговые образования в печени, не обнаруженные при дооперационном обследовании. На завершающем этапе операции ИОУЗИ позволяет проконтролировать состояние основных сосудистых структур и печеночных протоков с тем, чтобы исключить их возможное повреждение в ходе резекции.

Первый этап резекции – широкая мобилизация удаляемой доли печени - осуществляется путем пересечения круглой связки, рассечения серповидной, треугольной и коронарной связок вплоть до выделения нижней полой вены (рис.20 и рис.21).

Применяются как воротный, так и фиссуральный методы выполнения обширных анатомических резекций печени. При воротном методе лигирование элементов портальной ножки удаляемой доли печени осуществляются первым этапом, а рассечение паренхимы производится по появляющейся четкой линии демаркации.

Элементы глиссоновых футляров могут выделяться как внепеченочно, что технически выполняется легче при открытых воротах печени, так и внутрипеченочно en block (рис.22). При первом методе выделяются, последовательно пересекаются и перевязываются соответствующие удаляемой доле печени ветви печеночной артерии, воротной вены, печеночный проток (рис. 23).

При выделении глиссоновых футляров en block используются передний (чресфиссуральный) или задний (со стороны ворот печени) доступы. Пионером использования последней методики в нашей стране является Э.И.Гальперин (Гальперин Э.И., Мочалов А.М., 1986).

При фиссуральном методе резекции глиссоновы футляры выделяются после разделения паренхимы по линии фиссуры до уровня ворот печени.

Недостатком фиссуральных методов резекции является, прежде всего, необходимость выключения из кровообращения обеих долей печени (прием Pringle), что неблагоприятно при наличии цирроза и дистрофических изменений паренхимы печени.

Необходимым этапом операции при первичном раке и метастатическом поражении является лимфодиссекция ворот печени.

Для разделения паренхимы печени применяются различные способы – от пальцевого разделения (дигитоклазии), использования тупой части хирургических инструментов, до применения современных технических средств - ультразвукового диссектора, струйного скальпеля, гармонического скальпеля.

Контроль за интраоперационным кровоточением – один из основных моментов техники обширных анатомических резекций, от успеха которого в значительной степени зависит непосредственный результат операции. Частота наиболее тяжелых поcлеоперационных осложнений, таких как острая печеночно-почечная недостаточность, полиорганная недостаточность имеют прямую зависимость от массивности интраоперационной кровопотери.

Наиболее распространенным способом уменьшения объема кровопотери является использование приема Pringle (рис.24). Вопрос о допустимых сроках пережатия гепатодуоденальной связки нашел отражение в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов, однако, не получил полного разрешения и обсуждается до настоящего времени. Ряд авторов сообщают о возможности безопасного непрерывного пережатия связки в течение 1 ч. и более (Huguet C. et al., 1994) и до 2 ч. при прерывистом пережатии (Elias D et al.,1991).

Однако, вышеуказанное справедливо лишь для больных с нормальной функцией печени, у больных же с циррозом, хроническим гепатитом интраоперационная ишемия печени является одним из основных факторов развития тяжелой послеоперационной печеночной недостаточности. В связи с этим Makuuchi M. c с соавт. (1987) предложена методика дробного пережатия, чередующимся с периодами реперфузии, портальной ножки только той доли печени, на которой производится вмешательство. Как показали ряд авторов (Makuuchi M. et al., 1987; Yamamoto M. et al., 2002) данная методика при резекции правой доли печени является безопасной, значительно снижает кровопотерю, не вызывает гемодинамических изменений, а также нарушений функционального состояния печени.

Оптимальным способом сосудистой изоляции при стандартных ОРП (в случаях очаговых образований небольших размеров, позволяющих свободно манипулировать в глиссоновых и кавальных воротах печени), является полная изоляция удаляемой половины печени - перевязка портальной ножки и печеночной вены до этапа разделения паренхимы печени (рис. 25). Объем кровопотери при этом варианте ОРП бывает минимальным и не превышает, как правило, 1000,0 мл.

Наиболее сложные ситуации в контроле за интраоперационным кровотечением возникают при опухолях печени больших размеров центральной или задней локализации, прорастающих магистральные печеночные вены, когда существует высокий риск повреждения печеночных вен или нижней полой вены, массивного кровотечения и воздушной эмболии. Объем кровопотери в таких ситуациях может превысить 5000,0 - 20000,0 мл.

Ряд хирургов в подобных случаях (Bismuth H. et al.,1989; Delva E. et al., 1989; Huguet C. et al.; 2002) для профилактики развития угрожающих жизни кровотечений используют методику полного выключения печени из кровообращения, заключающуюся в пережатии гепатодуоденальной связки, а также нижней полой вены в под- и надпеченочных отделах (рис. 26).

Другие авторы считают, что при больших опухолях печени, прорастающих диафрагму или нижнюю полую вену, достичь полной сосудистой изоляции органа трудно, а порой невозможно и рекомендуют в таких случаях выполнять обширную резекцию печени в условиях глубокой гипотермии, остановки кровообращения и проведения искусственного кровообращения. Считается, что данный метод позволяет выполнять резекции печени в бескровном поле у ряда больных, которые ранее считались нерезектабельными (Goh D.W. et al., 1989).

В 1990 г. Pichlmayer предложена для больных с распространенным злокачественным поражением печени методика эстракорпоральной резекции печени. Ввиду значительной технической сложности два последних метода не нашли широкого применения.

С использованием современных технологий, накоплением опыта в хирургии печени за последние годы удалось значительно снизить объем кровопотери при выполнении неосложненных обширных резекций печени, которая в этих случаях, как правило, не превышает 1,0 – 1,5 л.

В тоже время при локализации патологического очага в портальных и особенно кавальных воротах печени, при новообразованиях печени гигантских размеров, а также у больных с циррозом печени при наличии портальной гипертензии и дефицита факторов свертывания крови вопросы профилактики массивной кровопотери не решены окончательно до настоящего времени.

По нашему опыту, при наличии гиперваскулярных опухолей гигантских размеров, особенно при гемангиомах показано использование в предоперационном периоде рентгенэндоваскулярной окклюзии артерий, питающих опухоль – с целью уменьшения размеров ее размеров, кровенаполнения и развития гиперкоагуляционной реакции системы гемостаза. Следует использовать максимально удобный доступ, вплоть до торакоабдоминального, широкую мобилизацию печени. Целесообразно применение методики полного выключения печени из кровообращения, абсолютно необходимым является использование аппаратов возврата крови типа Cell Saver. Выделение и лигирование печеночной вены и коротких печеночных вен в этих случаях следует выполнять не экстрапаренхиматозно, а в процессе разделения паренхимы (рис.27).

При циррозе печени с целью профилактики операционной кровопотери показано проведение дооперационной коррекции системы гемостаза, анестезии с пониженными цифрами ЦВД, использование Cell Saver, прецизионной техники разделения паренхимы.

У больных с механической желтухой необходимо выполнение билиарной декомпрессии и коррекции системы гемостаза в предоперационном периоде. Выполнение ОРП возможно при уровне билирубина не выше 150 мкМоль/л.

При невозможности подхода в воротах печени к сосудисто-секреторной ножке с целью ее лигирования считаем показанным фиссуральный метод резекции с пережатием гепатодуоденальной связки и нижней полой вены под печенью.