- •Вопрос 1. Специфика философии как формы мировоззрения

- •1. Что я могу знать?

- •2. Что я должен делать?

- •3. На что я могу надеяться?

- •Вопрос 2. Предмет и метод теоретической философии

- •Вопрос 3. Основные методы решения философских вопросов.

- •Вопрос 4. Взаимсвязь философии и науки.

- •Вопрос 5. Функции философии.

- •2.1 Истоки философской мысли. Философия Древнего мира

- •Вопрос 2. Вечная философия Древнего Востока.

- •Древнекитайская философия

- •Даосизм(основоположник Лао-Цзы – «Старый мудрец» или «Старый ребенок» - по преданию был старшим современником Конфуция).

- •Конфуцианство (основоположник Конфуций-Кун Цзы-ок 551-479 гг до н.Э.)

- •Древнеиндийская философия

- •Философские школы (даршаны) Древней Индии

- •Важнейшие понятия и идеи присутствующие в Ригведе.

- •Буддизм(основоположник- Сиддхартха Гаутама, получивший прозвище «просветленный», «постигший истину»- жил в шестом в до н.Э.)

- •Вопрос 3. Философия Античности, этапы становления и развития.

- •Классификация Античной философии

- •Единое — это материальная субстанция

- •Единое - это числа. Пифагор

- •Многое не существует. Сюрпризы элеатов

- •Единое — это атомы и пустота

- •Подведение итогов. Натурфилософия

- •Виды первоначал

- •Философия платона

- •Аристотель

- •Философия эллинизма

- •Философские школы эпохи Эллинизма

- •Философия стоицизма

- •1. Разработка моральной проблематики "Апостольскими отцами" I в. Н. Э.

- •2. Деятельность четырех Отцов-апологетов по систематической защите христианства с использованием философского инструментария.

- •3. Период собственно Патристики с III в. Н. Э., в которой философский элемент платоновского типа играл особо заметную роль.

- •Средневековая философия

- •Лекция 2.4. Философия Возрождения и наукоцентризм философии Нового времени

- •Вопрос 1. Антропоцентризм и гуманизм

- •Вопрос 2. Наукоцентризм философии Нового времени

- •Методологические издержки отцов наукоцентризма

- •Вопрос 1. Самокритика разума в философии Просвещения

- •Вопрос 2. Основные идеи немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах)

- •Вопрос 2. Основные идеи немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах)

- •2.6.1 Марксистская философия – маркс, энгельс, ленин

- •2.6.2 Классический позитивизм о. Конт, г. Спенсер. Их основные идеи.

- •2.6.3 Иррационализм и «философия жизни» а. Шопенгауэр, ф. Ницше, о. Шпенглер. Их основные идеи.

- •Вопрос 1. Направления и представители Западной философии XX-XXI вв.

- •Вопрос 2. Особенности философии постмодернизма

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2. Особенности философии постмодернизма

- •Тема 6. Теория познания и проблема истины в философии (гносеология, теория познания, философия познания)

- •Тема 7. Научное знание, его структура и динамика

- •Cтруктура и уровни научного знания –

- •Тема 16. Философия культуры. Запад, Восток, Россия в диалоге культур

- •Вопрос 1. Итоги и перспективы развития философии

- •Вопрос 2. Глобальные проблемы XIX века, естественно научные прогнозы судеб человеческого существования

- •Вопрос 1. Итоги и перспективы развития философии

- •Вопрос 2. Глобальные проблемы XIX века, естественно научные прогнозы судеб человеческого существования

Философия стоицизма

Персоналии |

Физика |

Логика |

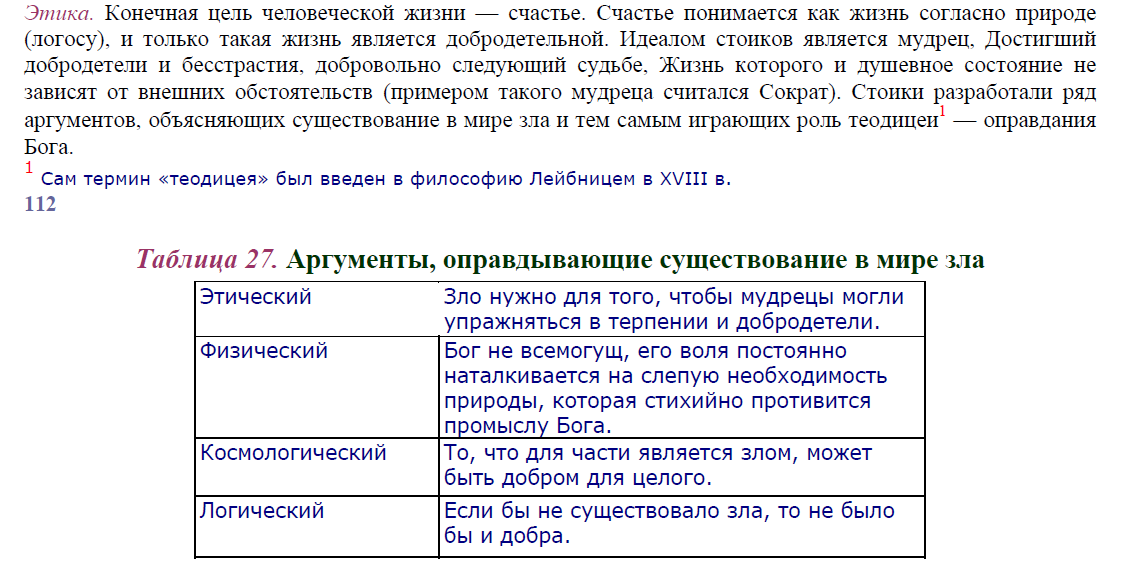

Этика |

Зенон

Клеанф , Хрисипп

Панэций

Посидоний

Сенека

Эпиктет

Марк Аврелий Антонин |

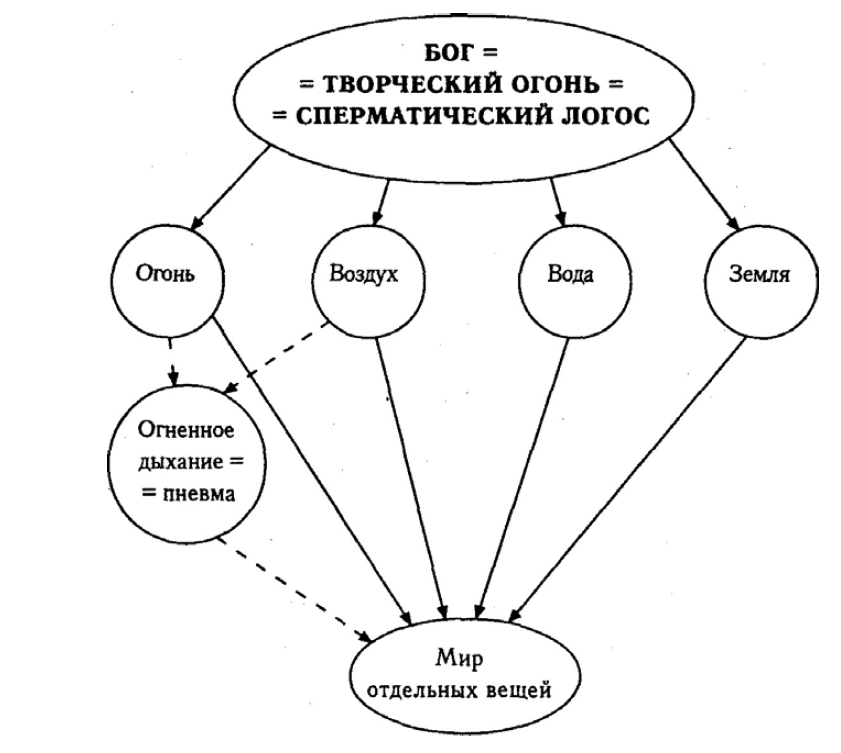

Космос — живое, разумное и материальное целое сферической формы и находящееся в пустоте. В едином мире различались два начала: пассивное материальное и активное идеальное — всепроникающий сперматический логос (Бог). Саморазвитие мира происходит циклично, каждый цикл заканчивается Мировым пожаром, когда все существующее воспламеняется и становится огнем. В начале нового цикла творческий огонь-логос, содержащий в себе семена всех вещей, порождает из себя четыре стихии, а из них — все тела в мире. Творческий огонь в соединении с воздухом составляет «огненное дыхание» (пневму), которая пронизывает весь мир и связывает его в единое целое. Логос устраивает мир целесообразно, где все части имеют свое предназначение (телеологизм). Логос же является и природным законом, управляющим мировым развитием и судьбой, рассматриваемой как цепь причин всего происходящего в мире (детерминизм). В позднем стоицизме судьба и необходимость отождествляются (фатализм).

|

Авторы термина. Исследования внешней и внутренней речи (греч.logos). Внутренняя речь – мысли, выраженные внутренними знаками (учение о рассуждении в форме непрерывной речи). Внешняя речь – мысли, выраженные общезначимыми знаками (учение о рассуждении в форме вопросов и ответов). Суждения делятся на: -простые (категорические), которые различаются по качеству, количеству и модальности; - сложные (условные и разделительные. Принципы правильного мышления – законы логики. Источник любого знания — ощущения. Накапливаясь в нашей памяти, ощущения и восприятия позволяют нам сравнивать черты сходства и различия объектов, выделять их существенные признаки и тем самым образовывать понятия. Отсюда понятия (общее) не имеют самостоятельного существования вне ума, реально существуют только единичные вещи. |

Человек, как и весь космос, состоит из четырех стихий: тело — из Земли и Воды, а душа — из Воздуха и Огня (пневмы). Огненная часть души — разум — есть часть мирового разума, а душа — часть мировой души. Душа смертна, но души мудрецов могут существовать после смерти тела до очередного мирового пожара. Конечная цель человеческой жизни — счастье. Счастье понимается как добродетельная жизнь, то есть жизнь согласно природе (логосу). Идеалом стоиков является мудрец, достигший добро-детели и бесстрастия, добровольно следующий судьбе (апатея). Жизнь и душевное состояние такого человека не зависят от внешних обстоятельств. |

ФИЛОСОФИЯ ЭПИКУРИЗМА

Персоналии |

Физика |

Логика |

Этика |

Эпикур

Гемарх

Филодем

Лукреций |

Все в мире состоит из атомов и пустоты. Количество атомов бесконечно, но количество их видов ограничено, хотя и необозримо. Атомы различаются не только по форме, размерам и положению (как это было у Демокрита), но еще и по весу. Пустота бесконечна, но она не одинакова во всех направлениях, так как атомы падают сверху вниз. При движении атомы способны самопроизвольно отклоняться, а это приводит к столкновениям атомов и порождает случайность (индетерминизм). Все существующие в мире вещи возникают и разрушаются, но атомы вечны и неизменны. Количество миров бесконечно, одни из них сходны с нашим, другие — нет. Не отрицается существование богов, но они существуют в межмировом пространстве, где наслаждаются блаженством и не вмешиваются в дела людей, так как любое вмешательство нарушило бы их безмятежное состояние. Вера в богов возникла из-за страха человека перед непонятными ему силами природы и неумения их объяснить . |

(Каноника – учение о критериях истины). От всех вещей постоянно идет истечение их образов (разреженных копий). Образы предметов проникают в наши органы чувств и вызывают ощущения. Вещи постигаются посредством души, состоящей из особо тонких и подвижных атомов (наивный сенсуализм). Так как душа «разлита» по всему телу, то ощущения вызывают движения частиц души, находящиеся поблизости, а те передают его другим. Образ предмета в душе остается в мысли. Память есть сохранение этого образа; процесс познания состоит в мысленном сравнении одного образа с другими. При этом индивидуальные черты объектов стираются, остается общее — именно так образуются понятия.

|

Идея случайности как обоснование возможности свободы воли у человека. Эвдемонизм –свобода от душевных и физических страданий, самодостаточ-ность, свобода от внешнего мира. Для счастья необходимы: Атараксия (безопасность, безмятежность, невозмутимость духа); Правильное отношение к удовольствиям ( соблюдать меру; удовольствия бывают естественные, необходимые и неестественные);, Избавление от страхов ( философия позволяет избавиться от страхов перед смертью, судьбой и высшими силами; Дружба (общение по доброй воле). |

ФИЛОСОФИЯ СКЕПТИЦИЗМА

Персоналии |

Физика |

Логика |

Этика |

Пиррон

Секст Эмпирик

и т.д. |

Сторонники релятивизма. Человек не может знать, что такое мир, составляющие его вещи и процессы (Всякая вещь есть «это» не в большей степени, чем «то»; все и есть и не есть в равной степени). Мир текуч, у него нет смысла и четкой определенности. |

Отрицание возможности непротиворечивого мышления. Условия познания относительны, поскольку люди различаются по образованию, чувственному и рациональному опыту. А потому на всякое «да» всегда вместе с тем есть «нет». Поэтому, следует воздерживаться от суждений (греч. epoche). Но требования «epoche» не относятся к практическим проблемам, которые не устраняются рассуждениями. В основе скептического метода лежит допущение одинаковой достоверности противоречивых суждений. Но в таком случае у нас нет никаких оснований предпочесть одно суждение другому, противоречащему первому. |

Сторонники эвдемонизма: атараксия единственный путь к счастью. Атараксия сродни «epoche». Человеку достаточным ответить на три вопроса. 1. Что есть то, что нас окружает? 2. Как мы должны к этому окружающему относиться? 3. Что следует из должного отношения? Ответ на первый вопрос. Различные мудрецы по-разному объясняли происхождение и сущность мира и невозможно предпочесть одну точку зрения другой. Отсюда следует ответ на второй вопрос. Мы должны воздерживаться от каких-либо суждений обо всем, существующем в этом мире. Отсюда следует ответ на третий вопрос. Полнейшая невозмутимость, бесстрастность, безмятежность (атараксия), т.е. счастье.

|

От логоса снова к мифу. Цикл замкнулся Поздний эллинизм, III—IV вв. н. э., представленный неоплатонизмом Плотина, зародился как учение о таком первоедином, которое выше и тела космоса, и его души, и его ума. Существует некий сверхлогический интеграл, контролирующий все космические оформления. Таким образом, воссоздается на новой основе мифология в виде триадичной мистической диалектики, необыкновенно тщательной и даже виртуозной, правда, пока без прямых мифологических выводов. Ученик Плотина Порфирий широко использует религиозно-мистическую практику с ее оракулами и теургизмом. В афинском неоплатонизме Прокла и Дамаския вся античная мифология целиком и полностью дается в виде глубоко продуманной и триадически выверенной диалектики. Космос позднего эллинизма предстает мифологизированной событийной диалектикой. Таким образом, античная философия началась с мифологии и завершилась тоже мифологией, но рефлективно диалектизированной. Синтез противоположных категорий воплощался в мифологические образы, исчерпывающие диалектический потенциал. Поэтому закономерно наступил упадок, и пришла гибель античной философии, которые символизировали многочисленные учения первых веков н. э., известные под именем синкретизма. Имеется в виду некая смесь язычества и христианства, смесь эклектическая. Она вела и к искажению язычества (эрозия пантеизма) и к неумению философски осознать христианство. Беспорядочная смесь космологизма и персонализма характеризует эту эпоху. Этим грешила халдейская литература, оракулы Сивиллы, "герметический корпус" (герметизм) и, конечно, гностицизм - мистическое учение о знании, достигаемом посредством откровения и указующим человеку путь к спасению. Сокровенная и непознаваемая сущность первоначала проявляет себя в эманациях - зонах. Им противостоит материя, источник которой – демиург - лишен божественной полноты и совершенства. Он халтурщик, ремесленник. Борьбе греховной, отягощенной злом материи со светом духовного божества гностики посвящали целые трактаты мистико-мифологического характера. В абсолютизации кажимости, иллюзорности космос предстал как нечто обманное, а по сути - средоточие мирового зла. Этот мотив получил название "докетизм" (от греч. - кажусь).

Другим, прямо-таки чудовищным свидетельством гибели античной мысли стал проповедуемый многими гностиками либертинизм (от лат. - свобода). Якобы обладание знанием освобождает от следования моральным нормам. Дело доходило до проповеди открытого разврата.

Так бесславно, естественно и трагически погибла, исчерпав себя, тысячелетняя античная философия. Основой бытия стал не чувственно-вещный космос, а абсолютная личность, которая выше всякого космоса, потому что творит его и им управляет. Это - христианство. Но поначалу несовершенство античных богов переносилось на новооткрытое божество, которое само грешит, само кается и всячески старается спасти себя самого. Таково происхождение ереси синкретизма как переходного этапа, ибо не могло же язычество мгновенно уступить место христианству.

Литература к лекции

Донских О. А., Кочергин А. Н. Античная философия. Мифология в зеркале рефлексии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 240 с.

Лосев А. Ф. История античной философии (в конспективном изложении). М.: Мысль, 1989. 204 с.

Надточаев А. С. Философия и наука в эпоху античности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 286 с.

Лекция 2.3 Средневековая философия

Теоцентрически ориентированная средневековая философия была логически подготовлена закономерной эволюцией античной философии от мифа к логосу и снова к мифу, но уже рефлектированному, что облегчило укоренение библейской мифологии. Если античная философия имела два идейно-теоретических источника - миф и накапливающиеся знания, то средневековая философия оперировала также двумя источниками, но уже иными - Библией и идейным наследием античной философии, которому стремилась дать теологическую интерпретацию и использовать ее выборочно.

Библия (от греч. - книги) это "собрание книг" Ветхого Завета и Нового Завета. Первый имеет древнейшую устную традицию и составлялся в 1300-100 гг. до н. э. Второй восходит к I. н. э. и посвящен новому посланию Христа. Ветхий Завет содержит 46 книг, признанных католиками "каноном", правилом, принимаемым верующим в качестве истины веры. Это Пятикнижие Моисея, Тора или Законы; Книги Царств, Хроники, Дидактические и поэтические книги, Пророческие книги - "большие и малые пророки". Книги Нового Завета содержат 4 Евангелия (Матвея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния святых Апостолов, Корпус посланий св. Павла, послания Апостолов и пророческое послание Иоанна - Апокалипсис. Термину "Завет" соответствует греческое "договор", предложенный Богом Израилю по чистой благой воле и инициативе Дарующего Бога. Несмотря на скрепление этого первого Завета жертвенной кровью, сыны Израиля его многократно нарушали, поэтому потребовался Новый Завет "во оставление грехов".

Библия предстает "словом Божьим", и потому оно объект веры. Не будучи философией в греческом смысле слова, она дает общее видение реальности и человека, заключая в себе целую серию фундаментальных идей философского плана, обладающих силой, изменившей духовный облик западного мира. Слово Христа в Новом Завете перевернуло все понятия и проблемы античной философии, определив их будущую постановку, преобразовав как тех, кто его принял, так и тех, кто его отверг, и вынудив последних мыслить в пределах нового духовного горизонта. Три позиции обозначились совершенно отчетливо:

— философский поиск различимости веры и разума;

— философствование вне веры и против веры;

— философствование в вере.

Игнорировать веру стало отныне нельзя. Библейское послание утверждает абсолютный монотеизм, т. е. понимание Бога как единого и уникального, не допуская любую форму политеизма и идолопоклонства. Такой Бог решительно немыслим в рамках античной философии. Креационизм с его понятием "творения из ничего" решительно разрубает гордиев узел апорий, терзающих греческую онтологию. Бог творит свободно, чистым актом веления блага и бескорыстного дара. Один Бог есть несотворенное, подлинное Бытие, все же тварное лишь обладает бытием в качестве Присущего (Богу), против абсолютно независимого Сущего, как в античной философии.

Антропоцентризм Средневековья опрокинул космоцентричную картину мира античности: Библия распознала в человеке существо привилегированное, созданное Богом по образу и подобию самого себя и, стало быть, человек - господин и повелитель всего, что создано для него Богом, всего остального, всего тварного. Если греки стремились уподобиться богам через развитие интеллекта, дорогами познания, то Библия указует на волю, на возможность и способность свободно принять Божью волю как свою собственную, чтобы вознестись над всем тварным миром.

Далее, если греческие боги сами подчинялись законам природы (и морали, т. к. это тоже было естество), то Бог библейский дает человеку закон в виде "повеления". Добродетелью становится повиновение заповедям Господа, и это есть идеал святости. И напротив, тягчайшим Грехом становится неповиновение восставшего против Бога. Античный интеллектуализм сменяется христианским волюнтаризмом.

В обмен на веру божественный абсолют обещает каждому верующему безопасность, спасение и точное провидение будущего, что также переворачивало все построения эллинистической этики, показавшей всю свою хрупкость. Появление Христа, его искупительная жертва за грех Адама и Евы полностью изменили греческую картину мира и весь строй мышления. Новый Завет утверждает невозможность искупления вины и спасения человека силой интеллекта, любой другой природной силой. Необходимо содействие Бога, стимулируемое глубиной веры в Бога. Библейское послание указало, что по ту сторону океана знания лежит спасительный континент веры. Средневековый человек предстает уже не в двух измерениях, как прежде в античной философии: "тело" и "душа" (вместе с разумом), но в трех: "тело", "душа" и "дух". Последний причастен к божественному опять посредством же веры. Итак, греки подарили цивилизации пространство разума, христиане - пространство веры.

Главный, пожалуй, вклад раннего христианства в философию (и в культуру) состоит в выдвижении идеала всеобъемлющей любви как основы человеческого бытия. Если в Ветхом Завете принципом взаимодействия Бога с человеком был страх, то в Новом Завете им стала любовь, преодолевающая его. Любовь - она от Бога. Он принес ее людям, возлюбил их и страстно желает ответного чувства. Однако его не может быть без любви к ближнему.

Христианское послание означало, без сомнения, самую радикальную переоценку ценностей в истории человечества. Согласно новой шкале ценностей, необходимо вернуться к простоте и чистоте младенца: "Если вы не переменитесь и не станете как дети, не войдете в царство небесное", - убеждал своих учеников Христос. Фундаментальной добродетелью провозглашалось смирение: "Без меня, моей помощи, - сказал Христос, - вы не сможете ничего".

После Сократа греки без колебаний указывали на душу как подлинную сущность человека. Душа и ее бессмертная природа - ось всей платоновско-пифагорейской, а также аристотелевской традиций. Христианин же уповает не на бессмертие души, но на воскресение из мертвых, что подразумевает даже телесное возвращение к жизни. Тематика воскресения из мертвых станет предметом философской рефлексии христианских идей.

В библейском послании понимание истории выражено не циклической траекторией, как у греков, а прямолинейной, идущей к страшному суду - наступлению Царства Божия во всей его полноте.

Таким образом, главное, пожалуй, в том, что средневековая философия пересмотрела античную мерку человека, и оказалось, что сердце человеческое глубже глубин античной мудрости. Так, в грандиозной попытке задать новую планку человеку, новое измерение и горизонт его жизни, родился христианский гуманизм.

Христианство представляет человека как состоящего из «тела»-«души»-«духа».

В затянувшемся на несколько веков становлении средневековой философии можно выделить три периода.