- •1 Естественный воздухообмен в карьерах и способы его интенсификации

- •1.1 Причины и характер загрязнения атмосферы карьеров

- •2 Основные положения по обеспечению нормального состава атмосферы в карьерах

- •2.1 Общие сведения

- •2.2. Метеорологическая характеристика района

- •3 Основные исходные данные для прогнозирования и проектирования нормального состава атмосферы в карьерах

- •3.1 Установление основных этапов отработки и расчетного направления ветра, исходя из эффективности проветривания карьера

3 Основные исходные данные для прогнозирования и проектирования нормального состава атмосферы в карьерах

3.1 Установление основных этапов отработки и расчетного направления ветра, исходя из эффективности проветривания карьера

Состав атмосферы в карьере следует оценивать по этапам его отработки, определяемым схемами естественного проветривания. Эти этапы должны устанавливаться, исходя из характерных для каждого изменения ветровых схем проветривания карьера в связи с тем, что:

а) для подавляющей территории России ветер является основным естественным вентиляционным фактором;

б) ветровые схемы и их эффективность определяются параметрами карьера (размерами в плане, углами откосов бортов и т.п.);

в) хотя эффективность тепловых схем и зависит от параметров карьера, однако условия их возникновения обусловлены тоже метеорологическими элементами.

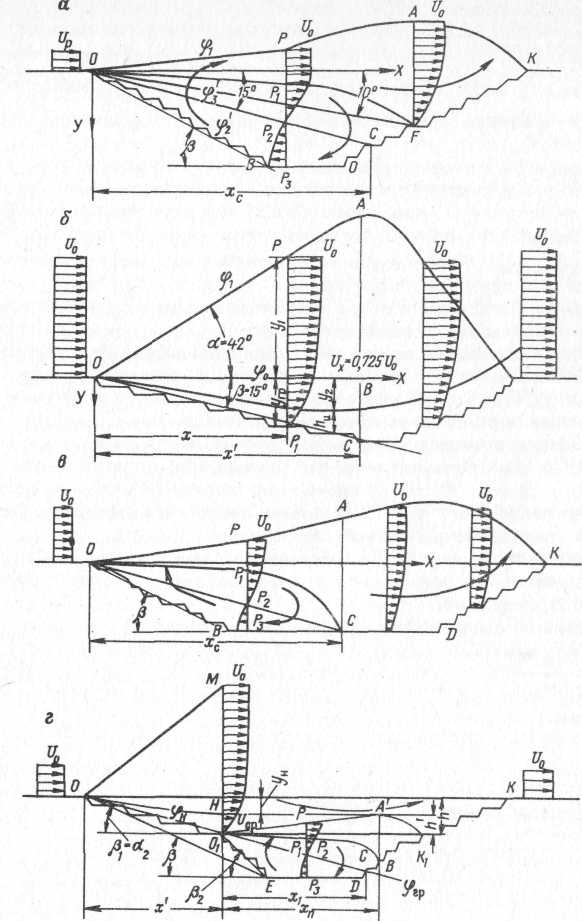

Таким образом, базой для установления основных этапов отработки карьера являются рециркуляционная, прямоточная, рециркуляцо-прямоточная и прямоточно-рециркуляционные схемы естественного проветривания.

В основу их классификации

положена аэродинамическая характеристика

движения воздуха в карьерах, возникающая

при действии ветра с у основных параметров

открытых горных разработок, к которым

ном случае относятся: L

- размер карьера на уровне поверхности

в направлении, перпендикулярном к

движению ветра; I

- длина карьера в направлении движения

ветра; Н -

глубина карьера;

![]() - относительная длина карьера в направлении

движения ветра; β, β1,

β2

- соответственно углы откосов подветренного

борта карьера, верхней и

нижней

группы уступов при выпуклой конфигурации

этого борта.

- относительная длина карьера в направлении

движения ветра; β, β1,

β2

- соответственно углы откосов подветренного

борта карьера, верхней и

нижней

группы уступов при выпуклой конфигурации

этого борта.

Параметры карьера, определяющие ветровую схему его проветривания, сведены в таблице 5.

В карьерах с отношением размеров поверху к глубине не более 5-6 и угле откосов подветренного борта β >15° или с углами откосов β ≤15°, но при различном опережении уступов, вследствие чего на значительной его части (50% и более) создаются условия для общей циркуляции потоков обратного направления. При этом в карьере воздух движется по замкнутому контуру с частичным выносом и подсвежением.

Таблица 5

Схема проветривания |

Определяющие параметры |

Рециркуляционная |

При < 5÷6, но при β >15° |

Прямоточная |

При любых / и Н, но при β ≤ 15° и равномерной отработке уступов подветренного борта |

Рециркуляционно-прямоточная |

При >8÷10, но при β > 15° |

Прямоточно-рециркуляционная |

При любых / и Н, но при β >15°, β1 ≤ 15° , β2 >15° |

Прямоточная схема (рисунок 1, б) присуща карьерам с отношением размеров поверху к глубине, равным 5÷6 и более и углами откосов подветренного борта β ≤ 15°при равном опережении уступов этого борта относительно друг друга. В этом случае карьер проветривается прямыми потоками воздуха, которые выносят примеси из него.

В карьерах с углами откоса подветренного борта более 15°, отношением размеров поверху к глубине более 8—10 и при выходе внешней границы пограничного слоя на дно карьера и горизонтальные участки рабочих площадок уступов у подветренного борта, возникает комбинированная рециркуляционно-прямоточная схема (рисунок 1, в), при которой объемы карьера ОСВО, примыкающие к подветренному борту, проветриваются по рециркуляционной схеме, а объемы, лежащие за пределами этой зоны, по прямоточной.

В карьерах с углами откосов подветренного борта карьера β > 15° при равномерной отработке группы уступов верхней части борта с результирующим углом откоса этой группы уступов β1 ≤ 15° и неравномерной отработкой нижних уступов, с результирующим углом откоса этой группы уступов β > 15° возникает комбинированная прямоточно-рециркуляционная схема (рисунок 1, г). При этой схеме верхняя часть карьера в объеме 001 К1 КО проветривается по прямоточному режиму, а нижняя часть в объеме О1 ЕДК1 О1 — по рециркуляционному.

Очевидно, что в процессе разработки карьер может последовательно проходить через ряд этапов, для каждого из которых будет характерна та или иная из указанных схем; при этом на каждом из этапов он (при различных направлениях ветра) может проветриваться по различным схемам. Это обусловлено тем, что такие параметры как L, I. H и β зависят главным образом от геологических и горнотехнических условий конкретного месторождения, так как форма и характер залегания руд и пород влияют на геометрические размеры карьера и их соотношение, а также на углы откосов бортов. При этом углы откосов различных бортов могут иметь разные значения.

Вместе с тем, отдельные карьеры от начала развития работ и до их отработки могут проветриваться по одной и той же схеме, в том числе и при разных направлениях ветра. К ним, как правило, относятся карьеры, разрабатывающие пологие и наклонные пласты полезных ископаемых, залегающих на сравнительно небольших глубинах. Такие карьеры имеют достаточно правильную или слегка вытянутую форму, отношение > 10, а углы откосов бортов составляют около 15°, вследствие чего они проветриваются по прямоточной или рециркуляционно-прямоточной схемам.

Полезные ископаемые, залегающие в виде крутопадающих пластов, жил или штокверков небольших размеров по простиранию, но уходящих на значительную глубину, обычно разрабатываются карьерами круглой, овальной или вытянутой форм, отношение - < 5 и углы откосов составляют более 15о, вследствие чего они проветриваются, как правило, по одной из рециркуляционных схем.

Основные этапы отработки карьера исходя из схем его естественного проветривания могут устанавливаться графическим и аналитическим способами. Графический способ хотя и более трудоемок по сравнению с аналитическим, однако он более нагляден. Для решения этой задачи на плане карьера в отрабатываемом проектном контуре строятся его характерные вертикальные профили по направлениям север - юг и запад - восток, проходящие через его глубокую часть. На эти профили наносят:

а) разработанные варианты календарного плана вскрытия и отработки карьера;

б) линии, проходящие от верхней бровки каждого из бортов под углом β = 15° к горизонту, характеризующие положение внешней границы раскрытия турбулентной струи в карьере.

Рисунок 1 - Структура воздушного потока при рециркуляционной, прямоточной, рециркуляционно-прямоточной и прямоточно-рециркуляционной схемах естественного проветривания карьера

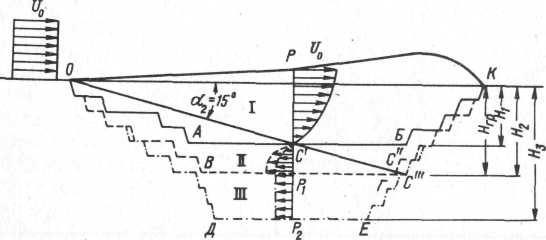

Общие рекомендации по установлению основных этапов отработки карьера исходя из эффективности его естественного проветривания (рисунок 2) следующие.

Критерием оценки является безразмерная величина

![]()

Рисунок 2 - Схема к определению основных этапов отработки карьера в зависимости от эффективности его естественного проветривания: I, II и III — этапы разработки

где Нгр — глубина расположения точки встречи внешней границы турбулентной струи с подветренным бортом карьера при его отработке до проектной глубины, м; Н — глубина карьера на рассматриваемом этапе.

Из рисунка 2 и формулы (111.1)

следует, что при различном сочетании

Нгр

и Н

величина

![]() может иметь разные значения в диапазоне

0≥

≤ 1. Исходя из

эффективности естественного проветривания

с учётом влияния вредных примесей на

уровень загрязнения атмосферы карьера,

основные этапы его отработки соответствующим

глубинам, определяемым величиной

:

первый этап —

>

0; второй

- 0,5 >

> 0; третий —

< 0.

может иметь разные значения в диапазоне

0≥

≤ 1. Исходя из

эффективности естественного проветривания

с учётом влияния вредных примесей на

уровень загрязнения атмосферы карьера,

основные этапы его отработки соответствующим

глубинам, определяемым величиной

:

первый этап —

>

0; второй

- 0,5 >

> 0; третий —

< 0.

Таким образом, предельная глубина отработки карьера на первом этапе Н1 = 0,5 Нгр на втором — Н2 = Нгр и на третьем — Н3 > Нгр.

На первом этапе отработки (объем ОАБКО, рисунок 2), который проветривается по прямоточной (при β ≤ 15°) или рециркуляционно-прямоточной схеме (при β > 15°) и при этом его большая часть находится в зоне действия прямых потоков воздуха, а рециркуляцией охвачен сравнительно небольшой объем (ОАС'О), примыкающий к подветренному борту карьера. Вследствие этого, загрязнения его общей атмосферы не возникают или их уровень незначителен, а скорости воздушного потокака у поверхности уступов и дна карьера при среднегодовой скорости ветра U0, как правило, больше 0,5 U0, что обеспечивает достаточно эффективное проветривание отдельных рабочих мест.

На втором этапе отработки (объем ОВС"КО) карьер проветривается по рециркуляционно-прямоточной или рециркуляционной схемам при этом его основная часть находится в зоне рециркуляции воздушных потоков. Вследствие этого загрязнение его общей атмосферы может достигать значительных уровней. При Н = Нгр скорости воздуха поверхности уступов и дна карьера не превышают 0,5 U0, что при средних годовых скоростях ветра более 2 м/с может обеспечить вполне удовлетворительное проветривание отдельных рабочих мест.

На третьем этапе отработки (объем ОДЕКО) карьер проветриривается по рециркуляционной или рециркуляционно-прямоточной схеме, при этом возникают загрязнения общей атмосферы его глубокой части скорости воздушного потока у поверхности уступов и дна карьера, при среднегодовых скоростях ветра 2 м/с и более составляют менее 0,1—0,2 U0, что недостаточно для эффективного проветривания рабочих мест. Особенно неблагоприятные атмосферные условия на этом этапе могут возникать при неравномерной отработке уступов шахтных горизонтов, приводящей к возникновению струй третьего рода.

Фактическая глубина карьера, соответствующая первому и второму этапам его отработки, при проектировании должна устанавливается с учетом розы ветров, исходя из среднего значения Н, определяется для ряда характерных профессий, проходящих через его глубокую часть.

Среднее значение Н вычисляется по следующим формулам:

для первого этапа отработки карьера

для второго этапа отработки карьера

__ 1 (1J iff I iff I

СР.,

ГР,

ГР,

м.

(III.2)

(111.3)

где п — число профилей карьера, проходящих через его глубокую

Н

Н

и т.д. -

часть в направлениях север—юг, запад—восток;

средние значения глубин расположения точки встречи внешней границы струи с подветренным бортом карьера соответственно в 1-м, 2-м и других профилях карьера при взаимно противоположных направлениях ветра, м.

Исходя из полученных значений Н и Н , а также с учетом

1 2

календарного плана отработки карьера устанавливаются периоды ведения горных работ, соответствующие найденным основным этапам.

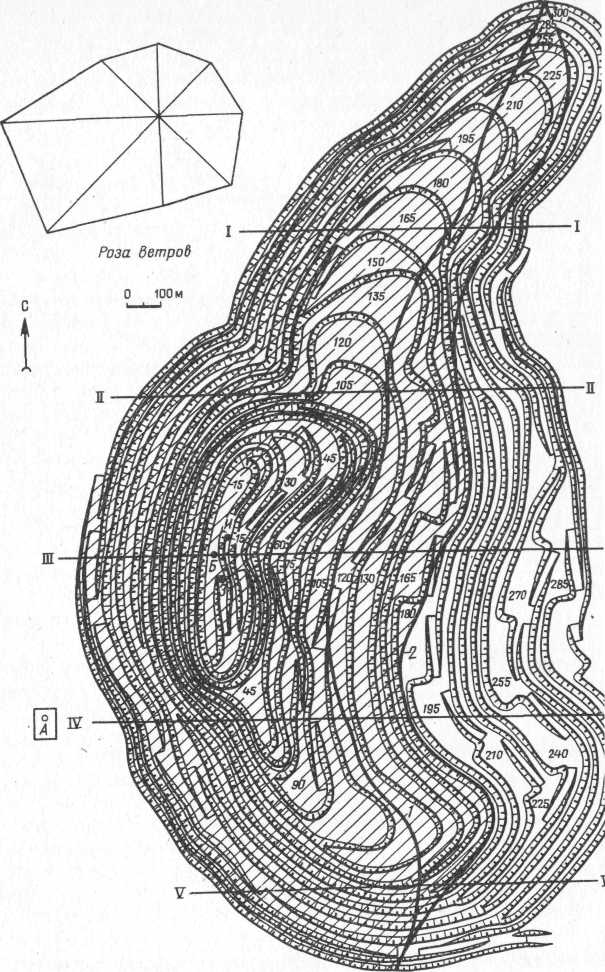

Пример 1. Установить основные этапы отработки карьера с точки зрения условий его естественного проветривания, план которого в отработанном по проекту контуре представлен на рис. III.3. Определить, к какой градации (см. рис. 111.1) по условиям проветривания относится каждый этап отработки карьера.

Для определения [по формулам (II!.2) и (III.3)] глубины расположения границы отработки карьера на первом и втором основных этапах строим вертикальные профили карьера в направлении запад—восток по сечениям I —V, так как карьер имеет вытянутую форму в направлении север—юг (для карьеров правильной или близкой к ней формы необходимо также строить вертикальные профили в направлении север-юг). На профили (рис. III.4) наносим линии внешней границы струи, возникающей в карьере при ветрах западного и восточного направлений.

Для определения средних значений предельной глубины основных первого и второго этапов отработки карьера используем профили II — IV, проходящие через его глубокую часть. Находим значения Н , которые при западном и восточном ветрах соответственно составят: для профиля II — 180 и 190 м, для профиля III - 195 и 285 м, а для профиля IV — только при западном ветре Н = 180 м, так как при восточном карьер проветривается по прямоточной схеме.

Исходя из этого средние значения глубины расположения точки встречи внешней границы струи с подветренным бортом при взаимно противоположных ветрах для профилей II, III, IV соответственно будут равны 185, 240 и 180 м.

На основании формул (III.2) и (III.3) предельная глубина карьера составит:

на первом этапе его отработки

Рисунок 3 - План карьера в контуре, отрабатываемом по проекту:

1 пиния встоечи внешней границы плоскопараллельной струи с борте при западном вГре; 2 - линия, разделяющая прямые и обратные пото у поверхности наветренного борта при западном ветре

III

IV

V