Основы работы с Micro-Cap

Техническая подготовка инженеров-системотехников в современных условиях предполагает гибкое сочетание различных подходов к проведению лабораторных работ по соответствующим курсам. В настоящее время наиболее распространены лабораторные стенды (с реальными полупроводниковыми приборами и измерительным оборудованием) и программные системы схемотехнического проектирования на базе персональных компьютеров, которые получают все большее распространение в промышленном производстве. Требуемая эффективность учебного процесса может быть достигнута только на основе разумного сочетания обоих подходов, так как у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Лабораторные макеты дают студенту практический опыт, знание реальных особенностей электронных компонентов, но требуют дорогостоящего экспериментального оборудования, постоянных затрат на восполнение использованных расходных материалов. Программные системы лишены данных недостатков, хорошо иллюстрируют теоретический материал, но не обеспечивают студента практическими навыками работы с электронными схемами. Следовательно, сочетание обоих подходов должно быть направлено на взаимную компенсацию их недостатков и усиление достоинств.

I. Основные характеристики ппстп MicroCap

ППСТП MicroCap представляет гибридный (аналого-цифровой) пакет синтеза и анализа электронных схем. Основные характеристики:

- Windows-подобный интерфейс;

- мощный схемный редактор;

- эмулятор аналоговых и цифровых элементов;

- анализатор осциллограмм;

- библиотека моделей элементов, которую можно модифицировать;

- функции измерения и черчения результирующих диаграмм.

Синтез схем производится как в графической, так и в текстовой форме.

Основными понятиями ППСТП являются:

· компонент - любой объект электрической (электронной) цепи;

· атрибут - текст, используемый для идентификации компонента в качестве его индивидуального имени;

· область - прямоугольная область цепи или графика. Используется для увеличения (график) или для печати, удаления, вращения, перемещения, копирования (цепь);

· сетка - прямоугольный массив точек на одинаковом расстоянии друг от друга в области построения цепи. Определяет возможные места расположения объектов цепи;

· текст сетки - любой текст на схеме. Используется для создания названий и комментариев. Специальное название введено для его отличия от текста атрибутов;

· узел - место соединения выводов одного или более компонентов, характеризующееся эквипотенциальностью. Каждому узлу системой автоматически присваивается номер и имя, которые используются при обращении к узлу. Имя может быть изменено самим пользователем;

· макро - логически законченная схема, сохраненная на диске и используемая как компонент в других схемах;

· объект - любой элемент синтезируемой схемы: компоненты, текст сетки, графические объекты и т. д.

Запуск ППСТП производится через ярлык на рабочем столе Windows или программный файл mc5.exe в папке МС5, что автоматически открывает редактор схем (РС), используемый для:

- создания и редактирования схем:

- доступа к другим редакторам:

- запуска процесса анализа.

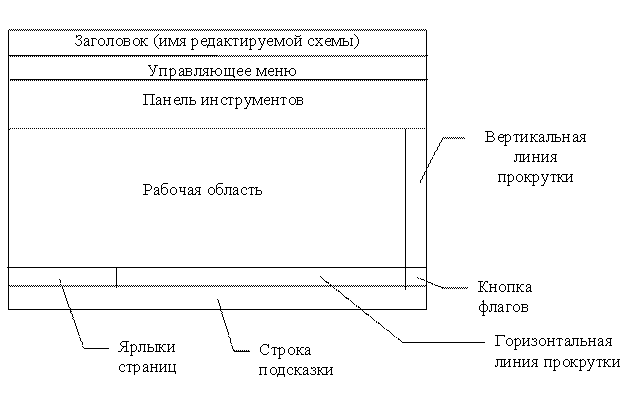

Общая структура РС показана на рис 1.

Рис. 1

Все функции ППСТП реализуются через управляющее (главное) меню. Запуск наиболее часто используемых функций из главного меню может быть реализован посредством кнопок панели инструментов. Состав панели модифицируется по желанию пользователя командами Windows/Tool Bar.

Панель инструментов можно перемещать по экрану, если снято запрещение командами Options/Preferences/Lock Tool Bar.

Рабочая область предназначена для размещения синтезируемой электронной схемы. Одновременно автоматически создается текстовое описание схемы в текстовой области. Переключение между двумя видами описания схемы (страницами) производится мышью через ярлыки в нижней части окна или клавишами Ctrl/G.

Синтезированная схема может быть подвергнута трем видам анализа:

- переходные процессы (Transient Analysis);

- на переменном токе (AC Analysis);

- на постоянном токе (DC Analysis).

Запуск вида анализа производится через команду главного меню Analysis.

Каждый вид анализа требует задания конкретных параметров. Данный процесс реализуется через соответствующие диалоговые окна установок (ДОУ).

Существует стандартный режим анализа, предполагающий на первом этапе определение количества и типов графиков, на втором - проведение самого анализа, и режим пробника (Probe), в котором сначала производится анализ с сохранением всех параметров точек схемы в виде файла на диске, а затем отображение требуемых графиков и параметров.

Синтезированная схема характеризуется набором компонентов и узлов, для каждого из которых ППСТП может выводить в виде графиков или цифровых значений:

- заряд (q);

- ток (i);

- напряжение (u);

- фазу (ph);

- групповую задержку (gd);

- цифровое значение (0 или 1);

- емкость (c);

- мнимое значение какой-то комплексной величины (Im);

- действительное значение какой-то комплексной величины (Re);

- результат вычисления выражения, содержащего указанные величины, соединенные знаками арифметических операций и круглыми скобками.

Для каждой оси выходного графика указывается свой вид определяющего выражения. Стандартным (по умолчанию) для оси Х является время t.

Каждый график может быть снабжен поясняющими надписями.

Все графики могут иметь по оси Y одну шкалу или разные, что устанавливается последовательностью команд Scope/Same YScales.

Графики могут строиться пошагово.

Цифровые и аналоговые осциллограммы могут быть разделены или показываться на одном графике.

Обе оси графиков могут откладываться как по равномерной, так и по логарифмической шкале.

Определенные области графиков можно увеличивать для просмотра или печати.

Созданная схема может быть заключена в рамку с добавлением штампа в правом нижнем углу для вывода в стандартном виде.

Работа с объектами в окне РС (копирование, удаление, переноси т.д.) производится стандартными для Windows средствами (командами опции Edit главного меню или кнопками панели инструментов).