- •Предисловие

- •Глава I

- •§ 1. Сущность современного урока математики и основные требования к нему, типологии уроков

- •§ 2. Строение уроков базовой системы

- •§ 3. Взаимосвязь процессов конструирования и анализа уроков математики

- •Глава II

- •§ 1. Специфика планирования уроков на учебный год

- •1. Учебные планы

- •2. Программы

- •4. Учебно-методические пособия

- •5. Наглядные пособия и учебное оборудование

- •6. Организация повторения

- •7. Годовое планирование

- •§ 2. Построение систем уроков по учебным темам

- •1. Анализ содержания темы

- •2. Межпредметные связи

- •3. Системы уроков

- •Глава III

- •Отбор содержания урока.

- •Выбор методов обучения.

- •Определение структуры урока.

- •§ 1. Постановка целей урока

- •§ 2. Отбор содержания урока

- •§ 3. Выбор методов обучения

- •§ 4. Определение структуры урока

- •Глава IV

- •§ 1. Понятия о плане и конспекте урока

- •§ 2. Оформление плана и конспекта урока

- •Глава V

- •§ 1. Начало урока

- •§ 2. Изучение нового материала

- •§ 3. Закрепление изученного

- •§ 4. Контроль знаний и умений

- •§ 5. Задание на дом и концовка урока

Глава V

Основы методики проведения урока математики

Качество и эффективность урока зависят от того, как он организован, т. е. зависят от соответствующего решения вопросов, связанных не только с его разработкой, но и с проведением. Потому для успешной организации урока необходимо владеть и современными основами методики его проведения, содержание которой оказалось целесообразным сгруппировать по разделам, где рассматриваются проблемы организации начала урока, изучения нового материала, закрепления изученного,

контроля знаний и умений, постановки домашнего задания и концовки урока.

§ 1. Начало урока

Как известно, всякое начало трудно. Не составляет исключения в этом смысле и организация начала урока математики. Ведь с первых его минут должны создаваться обходимые условия для успешной совместной деятельности учителя и учащихся по достижению намеченных целей. Возникающие при этом проблемы многоплановы и связаны, главным разом, с разрешением следующих вопросов: — организационных; — содержательных; — этических. Необходимость решения организационных вопросов возникает перед учителем сразу же после звонка на урок, когда он еще только входит в класс. Первый из них — взаимное приветствие учителя и учащихся. Оно может быть исчерпано выполнением следующих действий. Приветствуя входящего учителя, все учащиеся класса должны встать лицом к учителю и успокоиться. Завершиться эта процедура может таким ответным приветствием учителя: «Здравствуйте, садитесь».

Если процедура приветствия не сразу дается учащимся, изменить ситуацию к лучшему за один-два урока, как правило не удается. Здесь надо проявить терпение и настойчивость, добиваясь от учащихся уравновешенного и быстрого выполнения всех указанных действий, включая их посадку за рабочие места после ответного приветствия учителя.

Впрочем, определенные навыки в этом плане у учащим есть, ибо еще в начальной школе с ними отрабатывалась процедура взаимного приветствия. Это следует использовать учителю с самого первого урока. Да и впоследствии, когда учащие ся освоят данную процедуру, каждый новый урок учитель должен начинать с уважительного приветствия учащихся. В противном случае неизбежна адекватная ответная реакция учащиеся, от которых в конечном счете придется заново добиваться приемлемого выполнения процедуры приветствия.

Другой организационный аспект начала урока связан с проверкой состояния кабинета, учебного оборудования, рабочих мест и с проверкой отсутствующих. В этой связи каждый ученик дол жен быть приучен своевременно — до начала урока приводит свое рабочее место в порядок: выложить на стол нужные тетради, книги, другие учебные принадлежности и убрать с него все лишнее, если оно есть.

Учащиеся должны быть готовы и к выполнению обязанностей дежурных, от которых следует добиваться того, чтобы учебное помещение к началу каждого урока было проветрено и убрано, классная доска вымыта, находились на своем месте чистая влажная тряпка и мел, на стол учителю был положен список отсутствующих и дежурных и т. д. Более того, в случае необходимости учитель должен быть всегда готов помочь учащимся в решении и этих вопросов.

Если же такого рода работу с учащимися учитель пустит на самотек или она будет носить эпизодический характер, то уроки в конечном счете будут начинаться в грязном и душном классе, с шумного поиска тех, кто сегодня дежурит, с чтения им морали и требований навести порядок, с долгого выяснение отсутствующих и т. д.

А если подобное происходит изо дня в день, из года в год Ясно, что выбор здесь следует сделать в пользу безусловного последовательного и систематического решения учителем постав ленных вопросов вне зависимости от его стажа.

Остановимся еще на одном вопросе, касающемся опозданий на урок. Прежде всего сам учитель не должен их допускать, показывая учащимся пример организованности. Что же касается учащихся, то на уроке, пожалуй, не следует специально тратить время на выяснение причин опозданий и принятие каких-либо мер. В таких случаях лучше молча и без заминок позволить опоздавшим занять свои места, сводя к минимуму возможность срыва рабочей обстановки в классе. Однако ни один случай опоздания учащихся не должен проходить бесследно для них.

Работу же по профилактике этого явления следует вести основном во внеурочное время совместно с классным руководителем и родителями. В практике обучения начало урока порой проходит как бы без решения организационных вопросов: учащиеся сразу же включаются в урок, поддерживая инициативы учителя и сосредоточиваясь на осваиваемом материале. Иначе говоря, в таких случаях сотрудничество учителя и учащихся в организации начала урока налаживается как бы само собой. В действительности же за этим стоит длительная и кропотливая работа учителя по выработке у учащихся соответствующих навыков организации своей деятельности на уроке, и в частности в первые его минуты.

Но и в таких классах бывает необходимо специально привлечь внимание учащихся к предстоящей учебной работе. Для этого иногда достаточно лишь обратиться к ним со словами: Внимание, начинаем работу». Когда же учащиеся сильно возбуждены, то подобные обращения оказываются, как правило, малоэффективными. Такое случается после контрольных работ, выяснения личных отношений в классе и т. д. Здесь уместно начать урок с предварительной содержательной работы с использованием интересных и посильных заданий, составленных на изучаемом материале. И тогда сам процесс их выполнения, особенно письменных заданий, помогает постепенно снять напряжение и возбуждение и естественным образом включить учащихся в урок. Нередко при этом проводится в той или иной степени и проверка выполнения учащимися домашнего задания, особенности организации которой будут рассмотрены нами специально.

Процесс постановки и решения содержательных вопросов в начале урока может осуществляться несколькими способами. Их различают в зависимости от того, кем отбираются, разрабатываются и подаются задания:

только учителем;

учащимися вместе с учителем;

самими учащимися.

В практике обучения предварительная содержательная работа на уроке организуется чаще всего только учителем. Она направлена главным образом на подготовку учащихся к усвоению нового материала, применению имеющихся знаний, овладению определенными умениями. С этой целью в начале урока используется устный счет, математические диктанты, игровые кидания, задания на поиск закономерностей, на обнаружение типичных ошибок учащихся и их предупреждение, на выбор рациональных способов решения задач, комментированное чтение текста учебника и т. д. При этом не следует останавливать свой выбор только на каком-то одном или нескольких видах заданий. Постоянное стремление разнообразить набор используемых паданий привносит элементы неожиданности и новизны, а значит, способствует проявлению у учащихся интереса к уроку первых его минут.

Рассмотрим пример организации такого начала урока в VI классе, на котором предстоит отработка умений складывать числа с разными знаками. Ранее уже было введено правило сложения чисел с разными знаками, поэтому перед учителем прежде всего стоит задача выяснить, знают и понимают ли это правило учащиеся. И начать урок поэтому можно с решения следующих заданий, подготовленных учителем:

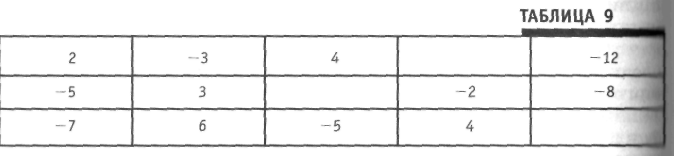

1. Раскрывается одно из «крыльев» доски с таблицей (см. табл. 9).

Перед учащимися ставится задача: найти правило, по которому составлена таблица, и вписать пропущенные числа. I

Выясняется, что числа верхней и нижней колонок есть слагаемые, а средней — их сумма. Учитель требует обосновать это предположение, в ходе чего проверяется знание и понимание учащимися правила сложения двух чисел с разными знаками на конкретных примерах. При заполнении же таблицы рас смотренные действия повторяются несколько раз разными учениками.

Необычность упражнения захватывает ребят, и они, как правило, требуют новых аналогичных заданий, которые можно несколько видоизменить.

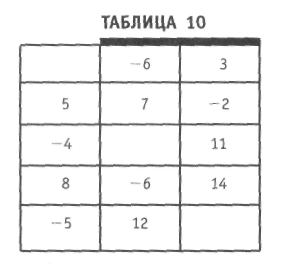

2. Раскрывается второе «крыло» доски с другой таблицей (см. табл. 10).

Задание остается прежним, хотя здесь необходимо выяснить, что уже числа средней и правой колонок есть слагаемые, а левой — их сумма. И вновь следует многократное воспроизведение формулировки правила сложения чисел с разными знаки ми и его осмысление на конкретных примерах.

Наконец предлагается последнее задание.

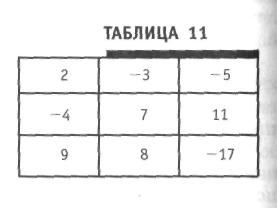

3. Демонстрируется таблица (см. табл. 11) и сообщается, что в ходе ее заполнения была допущена ошибка при написании одного из чисел. Требуется установить правило, по которому составлена таблица, и исключить это число.

Учащиеся должны сначала обнаружить, что числа правой и левой колонок данной таблицы являются слагаемыми, а средней — их суммой.

Затем необходимо проверить с помощью установленного Правила правильность заполнения колонок таблицы и исключить число 8. Кстати, допущенная ошибка является типичной для учащихся и связана с потерей знака суммы. На это также следует обратить внимание учеников, выясняя вместе с ними причины появления подобных ошибок.

Совершенствовать управление предварительной содержательной работой на уроке возможно путем привлечения учащихся к ее организации. И дело здесь не только в достижении предсказуемости действий части учащихся, но и в том реальном содействии в организации начала урока, которое они в состоянии оказать. Для этого следует приобщать учащихся, например, к составлению математических кроссвордов и использованию лучших из них в начале урока, изготовлению таблиц для решения задач по готовым чертежам, к «защите» решений домашних задач учащимися, предварительно отобранных на предыдущем уроке, и т. д.

Приведем пример подобной организации начала урока. Так, При изучении в VIII классе свойств параллелограмма с использованием учебника геометрии А. В. Погорелова учителем может выть намечено явное использование признаков параллелограмма. Дна из них сформулированы в виде теоремы 6.1 и задачи № 18 | 6, решение которой приведено в учебнике. Третий же может быть сначала предложен учителем в виде задачи для домашней работы.

— Доказать, что четырехугольник, у которого противолежащие стороны попарно равны, является параллелограммом.

При этом выявляется один или несколько учеников, которым на следующем уроке надо будет «защищать» решение данной задачи. На перемене, а если понадобится, и на первых минутах урока они оформляют на доске свои решения. Остальные ученики выступают в роли оппонентов: они следят за правильностью ответов и участвуют в оценке знаний отвечающих. Мели задача решалась несколькими способами, например, с использованием определения параллелограмма или результатов задачи № 18 § 6, то выбирается еще и лучшее решение. Полученный результат записывается всеми учащимися в тетради под диктовку учителя в виде еще одного признака параллелограмма:

— если у четырехугольника противолежащие стороны по парно равны, то он является параллелограммом.

В дальнейшем этот признак параллелограмма наряду с дну мя другими будет неоднократно использоваться при решении различных задач, и в частности задачи № 36 § 6.

А теперь представьте себе, что начинается, скажем, урок алгебры в IX классе, на котором изучаются последовательноети. На доске записано следующее задание:

Восстановите пропущенный шестой член последователь ности 1081, 1082, 1084, 1088, 1096, ?, 1108, 1109, 1111, 1115, 1123,

Оно составлено учащимися специально для учителя. Всем не терпится узнать, как же начнется урок, если сначала самому учителю будет предложено решить это задание. Учитель должен быть готов поддержать такой настрой учащихся, и особенно, когда подобное происходит в классе впервые. Тогда, как правило, не только начало, но и весь урок удается провести, об разно говоря, на одном дыхании.

Если описанная ситуация стала реальностью на уроке, да еще и по инициативе самих учащихся, то можно поздравить их вместе с учителем: приобщение учащихся к сотрудничеству Л организации начала урока побудило их к самостоятельному вы бору, разработке и постановке соответствующих заданий. Иначе говоря, учащиеся в конечном счете сумели проявить способность к самоорганизации для более эффективного использования учебного времени.

Возвращаясь к задаче, подготовленной учащимися для учи теля, заметим, что, хотя она и составлена на изучаемом мате риале, для ее решения следует проявить смекалку. Действительно, здесь надо догадаться, что каждый член данной последовательности, начиная со второго, получается прибавлением предыдущему члену остатка от его деления на число 9. Вот по чему шестой член этой последовательности равен 1103.

Конечно, на первых порах ученики будут, скорее всего, составлять задания, лишь незначительно отличающиеся от тех которые используются учителем в начале урока. Но их постоянно в этом плане следует поддерживать и поощрять, чтобы способствовать развитию процесса самоорганизации учащихся с первых минут урока. Тогда можно надеяться, что учащиеся научиться глубже разрабатывать идеи, заложенные в предлагаемые учителем в начале урока заданиях, приобщаться к чтению дополнительной учебной литературы и т. д. И не надо бояться того, что они, возможно, сумеют предложить учителю задачу, которую он сразу не решит. В таких случаях ребята смогут показать ее решение и заработать отличную отметку. Конечно желательно, чтобы учитель как можно реже оказывался в подобной ситуации, но для этого ему надо быть в постоянном творческом поиске.

Таким образом, при комплексной реализации отмеченных сповобов организации содержательной работы в первые мину-I Ты урока становится невозможным всякий раз начинать урок I одними и теми же действиями. В этой связи уместно напомнить, что ребята «устают от однообразия организации их деятельности на уроке, а новое начало позволит избежать этого, [даже если вся остальная часть урока построена традиционно»

127, с. 19].

Успеху урока способствует также создание с первых его минут благоприятного эмоционального настроя учащихся, что

связано, главным образом, с решением этических вопросов. Предлагаемые в этой связи рекомендации также являются результатом изучения, анализа и обобщения накопленного опыта решешения данной проблемы [66, 130, 209, 223 и др.]. Они сводятся I к соблюдению учителем следующих положений, невыполнение I которых к тому же лишает его морального права предъявлять

равнозначные требования к учащимся.

Внешний вид учителя должен привлекать своей опрятностью, чистотой, подтянутостью. Здесь недопустимы и крайности.

Деловой настрой учителя, его увлеченность выполняемой I работой, умение начинать и проводить урок с хорошим настроением высоко ценятся учениками. Нельзя переносить на урок I гнои неприятности, проявлять несдержанность, грубость, придирчивость, откровенную злость, равнодушие к работе и т. д. I Состоявшемуся учителю в этом плане присущи прежде всего естественность, уравновешенность и приветливость.

Учитель должен следить за грамотностью своей речи, избавляться от неправильного произношения звуков и слов, при высказывании основных мыслей добиваться краткости, четкости и логичности, очищать речь от слов-паразитов вроде «ну», "короче", «так сказать» и т. д. Так как учащихся одинаково раздражает и монотонно тихая и громкая речь учителя в течение всего урока, то следует варьировать силу своего голоса и тон в соответствии с изменяющейся обстановкой в классе. К учащимся следует относиться уважительно, знать каждого из них по фамилии и имени, не допускать обращений типа: «Ну-ка ты, мальчик, ответь на этот вопрос». Быть требовательным, но справедливым, доброжелательным, но не располагающим к панибратству. Быть выдержанным, уметь терпеливо выслушивать и исправлять любые ошибки учащихся. Убеждать и переубеждать, но не поучать и не унижать человеческого достоинства учащихся. В каждом своем поступке исходить из желания помочь учащимся учиться математике.

Умение решать все поставленные выше вопросы в начале урока способствует углублению сотрудничества учителя и учащихся, а в целом оказывает позитивное влияние на дальнейший его ход: оно предопределяет необходимый темп урока, эмоциональный настрой, плодотворную деятельность учителя и учащихся в течение всего урока и т. д.