- •Лекция № 2

- •Лекция № 3

- •Лекция № 4 Геометрические характеристики крыла.

- •Лекция № 5

- •Оперение самолета

- •Лекция № 7

- •Конструкция фюзеляжа.

- •Лекция № 9

- •9.1 Силы, действующие на шасси

- •9.2. Основные части и силовые схемы шасси

- •Лекция №10

- •Турбореактивный двигатель

- •Двухконтурный турбореактивный двигатель

ЛЕКЦИЯ № 1

Предмет и задачи дисциплины.Общие сведения

К летательным аппаратам тяжелее воздуха относятся самолёты, планеры, самолёты-снаряды, ракеты, вертолеты.

Самолет – летательный аппарат ( ЛА ) тяжелее воздуха для полётов в атмосфере с

помощью двигателей и неподвижным относительно других частей аппарата крылом.

Благодаря большой скорости, грузоподъёмности и радиусу действия, надежности в эксплуатации, высокой маневренности, устойчивости и управляемости – самолёт стал

основным средством передвижения в воздухе.

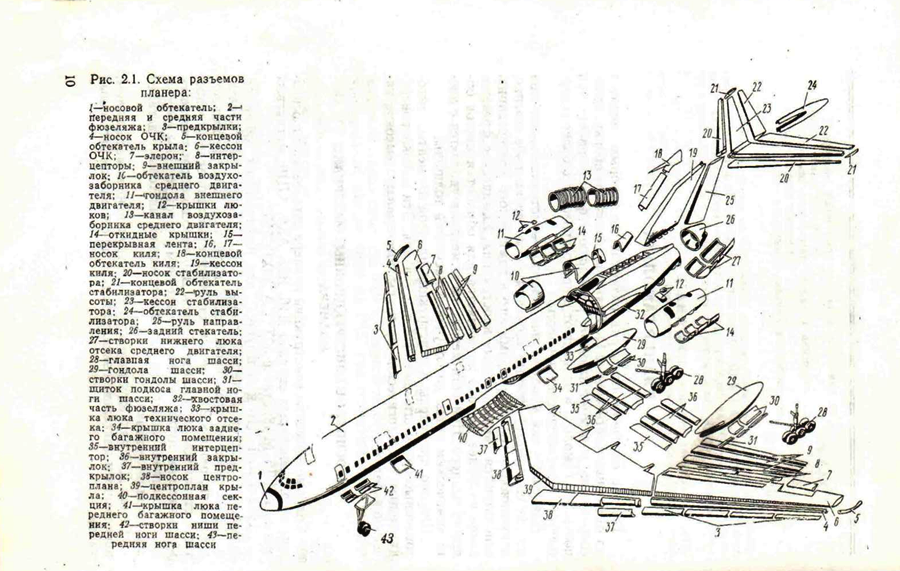

Основные части самолёта : крыло, фюзеляж, шасси, оперение самолета, а также

силовая установка самолёта.

Крыло создаёт подъёмную силу при движении самолёта, Оно обычно неподвижно закреплено на фюзеляже, но у некоторых самолетах может поворачиваться относительно

поперечной оси самолёта или изменять свою конфигурацию ( это стреловидность, размах

крыла). На крыле установлены рули крена – элероны и элементы механизации- устройства,

способные увеличивать несущую способность и сопротивление крыла при посадке, взлёте

и маневре самолета ( это- щитки, закрылки, предкрылки и т.д )

Фюзеляж служит для размещения экипажа, пассажиров, грузов и оборудования.

Перевозка груза осуществляется:

Регулярными рейсами по расписанию; заказными рейсами по установленным воздушным линиям, а также в пункты, куда регулярные полеты не выполняются; в прямом смешанном сообщении перевозчиками разных видов транспорта по одному документу с участием воздушного транспорта.

К перевозке заказными рейсами принимается груз, перевозка которого невозможна регулярными рейсами по установленному расписанию. Перевозка груза заказными рейсами осуществляется в соответствии Правил перевозки груза на воздушных линиях РК.

Шасси предназначены для передвижения самолета по аэродрому, поглощения удара пр посадке, и снабжено тормозами. Шасси бывают убирающиеся в полёте и неубирающееся.

Самолёты с убирающимися шасси имеют меньшее лобовое сопротивление, но тяжелее и

сложнее по конструкции.

Для обеспечения необходимой устойчивости и маневренности самолета во время движения его по взлетно-посадочной полосе (ВПП) опорные точки шасси должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга и от центра тяжести самолета.

Для устойчивого положения самолета на земле необходимы минимум три опоры. В зависимости от расположения опор относительно центра тяжести самолета различают следующие основные схемы (рис. 10.1): с хвостовой опорой, с передней опорой и велосипедное шасси. У шасси с хвостовой опорой основные опоры расположены впереди центра тяжести самолета симметрично относительно его продольной оси, а хвостовая опора позади центра тяжести.

Оперение самолёта служит для обеспечения устойчивости, управляемости и балансировки

самолёта. Обычно оно размещается позади крыла и состоит из подвижных и неподвижных

поверхностей(элементов конструкции). Неподвижная часть горизонтального оперения называют стабилизатором, а вертикальную часть - килем.

Различают при этом продольное устойчивость и управляемость- это рули высоты, путевую устойчивость и управляемость- это рули направления, а также поперечное равновесие, устойчивость и управляемость- рули крена.

К стабилизатору шарнирно крепится руль высоты, а к килю – руль направления. Любая из основных систем управления состоит из рычагов управления и проводки, связывающей эти рычаги с рулями. Рычаги управления отклоняются ногами и

руками пилотов. С помощью штурвальной колонки или ручки управления, перемещаемой усилием руки, пилот управляет рулем высоты и элеронами. Рулем направления управляют с помощью ножных педалей. Конструкция управления предусматривает, чтобы отклонение командных рычагов, а следовательно, и изменение положения самолета в пространстве соответствовали естественным рефлексам человека. Например, движение вперед правой ноги,

действующей на педаль, вызывает отклонение руля направления и самолета вправо, перемещение штурвальной колонки вперед от себя вызывает снижение самолета и увеличение скорости полета и т. д.

Силовая установка самолёта необходима для создания тяги. Она состоит из

авиационных двигателей, а также систем и устройств, обеспечивающих их работу и изменение тяги. На самолётах гражданской авиации применяют главным образом турбореактивные и турбовинтовые двигатели.

Воздушно-реактивный двигатель — газовый двигатель, оптимизированный для получения тяги от выхлопных газов или от туннельного вентилятора, присоединенного к газовой турбине. Реактивные двигатели, которые производят тягу, главным образом, от прямого импульса выхлопных газов, часто называются турбореактивными, в то время, как те, которые создают тягу от туннельного вентилятора, часто называются турбовентиляторными.

Простейший газотурбинный двигатель имеет только одну турбину, которая приводит во вращение компрессор и одновременно является источником полезной мощности. Это накладывает ограничение на режимы работы двигателя.

Иногда двигатель выполняется многовальным. В этом случае имеется несколько последовательно стоящих турбин, каждая из которых приводит свой вал. Турбина высокого давления (первая после камеры сгорания) всегда приводит компрессор высокого давления двигателя, а последующие могут приводить как внешнюю нагрузку (винты вертолёта или корабля, мощные электрогенераторы и т. д.), так и дополнительные компрессоры самого двигателя, расположенные перед основным.

Оборудование самолёта состоит из приборного, радио, электрооборудования, противообледенительных устройств, высотного, бортового и специального оборудования.

По назначению приборы и системы подразделяются на пилотажно-навигатационные

приборы и системы, приборы контроля СУ, приборы для измерения окружающей среды

( ρ-плотность, ∆п -относительную плотность, а также замер температуры за бортом-термометры и замер давления- манометр( барометр ), влажность воздуха( χ ) – гигрометр,

приборы определения скорости ветра- W, а также приборы контроля за работой отдельных

систем и агрегатов.

Для обеспечения безопасности и защиты человека на больших высотах служит высотное оборудование ( система кондиционирования, система кислородного питания и др.)

На рисунке 2.1 представлены основные разъемы планера, фюзеляжа и крыла.

Лекция № 2

Условия нагружения ЛА

Силы, действующие на самолет в полете

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ

Всякое тело, находящееся в воздухе, испытывает воздействие потока, в результате чего возникает сила, получившая название аэродинамической. Она зависит не только от скоростного напора, но и от формы и размеров тела, ориентации его в потоке, состояния поверхности и других факторов. Обычно силу сопротивления воздушной среды, которую называют полной аэродинамической силой и обозначают R, разлагают на составляющие. Одна из составляющих, направленная в сторону, противоположную движению тела (по потоку), называется силой лобового сопротивления Хa, другая, перпендикулярная движению тела (набегающему потоку), называется подъемной силой Y. При обтекании симметричных тел, оси симметрии которых совпадают с направлением набегающего потока, например у невращающегося шара, подъемной силы нет, но лобовое сопротивление возникает всегда.

Сила лобового сопротивления при обтекании тела дозвуковым потоком складывается из сопротивления трения Хтр и сопротивления давления Хд. При обтекании крыла и наличии подъемной силы У к лобовому сопротивлению добавляется индуктивное сопротивление Хинд: Ха=Хтр + Хд+Хинд. При полетах на скоростях, близких и превышающих скорость звука, возникает волновое сопротивление Хволн. Тогда

Ха = X тр +Хд + Xинд + Хволн.

Сопротивление трения является следствием вязкости воздуха. Еще Ньютон показал, что сопротивление трения пропорционально динамическому коэффициенту вязкости μ, площади обтекаемой поверхности S и градиенту скорости воздухаd dV/ dn

, т. е. изменению скорости, происходящему на единице длины в направлении, перпендикулярном к плоскости тела :

Хтр =μdV

Градиент скорости dV/ dn реализуется у поверхности обтекаемого твердого тела. Этот тонкий слой, в котором вследствие вязкости воздуха скорость потока возрастает от

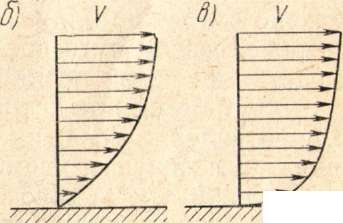

нулевого значения непосредственно на поверхности до скорости в свободном потоке, называют пограничным (рис. 2.7).

Пограничный слой и внешний поток не имеют резкой границы раздела. Условно за толщину пограничного слоя в данной точке поверхности принимают такое расстояние по нормали, на котором местная скорость отличается от скорости обтекания Vo на 1%. Пограничный слой тем тоньше, чем меньше вязкость. Толщина пограничного слоя вследствие потери скорости в пограничном слое по мере удаления от мере удаления от

мере удаления от передней кромки возрастает.

рис 2.7 Схема распределения скоростей в ламинарном (б) и турбулентном (в) пограничных слоях.

Повысить эффективность летательного аппарата без внесения каких-либо радикальных изменений в его конструкцию. Применение конструкции законцовки крыла Винглета позволяет повысить аэродинамические характеристики крыла, уменьшить индуктивное сопротивление крыла и тем самым повысить аэродинамическое качество крыла.

Аэродинамическое качество зависит от направления силы R, характеризуемого углом качества составленного между перпендикуляром к направлению воздушного потока и вектором полной аэродинамической силы и определяется по формуле: tgΘ = Xa/ Y, или tgΘ = 1/K, где: К=Y/Xа

При движении крыла в воздушном потоке на него действуют аэродинамические силы. Одна из них — сила лобового сопротивления.

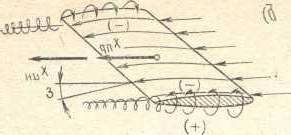

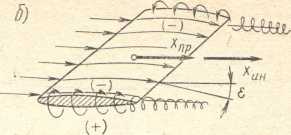

рис. 3.1 Схемы кольцевых вихрей (а) и сбегания вихрей с крыла (б)

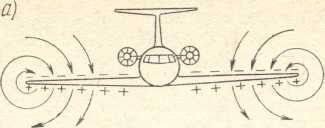

Помимо сопротивления трения и давления на крыле возникает так называемое индуктивное сопротивление Х инд. При движении крыла вследствие разности давлений на верхней и нижней его поверхностях на концах крыла воздух перетекает из области повышенного давления в область пониженного давления (рис. 3.1). То есть пограничный слой перемещаясь к законцовке как бы «проворачивается» вокруг нее, оказываясь уже на верхней поверхности крыла.

Однако крыло ведь движется вперед и, «провернувшийся» воздух в определенный момент времени оказывается уже позади крыла, а на его месте теперь «проворачивается» новая порция воздуха. Таким образом вращательное движение воздуха как бы накладывается на поступательное движение крыла. За оконечностью крыла создается своего рода вытянутый вращающийся вихрь, который называют вихревым

жгутом или шнуром. Такие вихри вытягиваются за крылом абсолютно каждого самолета. Но, конечно, в обычном полете они визуально незаметны.

Возникающие в результате этого сбегающие с крыла вихри воздуха изменяют направления потока (скос потока) на угол ε :

tg ε = U/V,

где: V - скорость полета; U - скорость скоса потока.

Скос потока приводит к отклонению на угол ε вектора подъёмной силы Yист, проекция которой на направление движения крыла и называется индуктивным сопротивлением Хинд. Его можно определить исходя из значения кинетической энергии, которую необходимо затратить на отбрасывание вихрей :

Хинд = Схинд S (ρV2/2).

где: Схинд – коэффициент индуктивного сопротивления;S – площадь крыла самолёта;

ρV2/2 – скоростной напор воздуха.

В итоге, что же мы получаем, крыло при движении индуцирует через вихревые жгуты дополнительный скос потока, в результате чего и образуется, индуктивное сопротивление крыла. Чем больше подъемная сила, тем, как ни странно это звучит, больше сопротивление.

Иначе еще говорят, что для образования и раскрутки вихревых жгутов нужна энергия, которая и забирается от энергии движения самолета. Как результат летательный аппарат испытывает дополнительное сопротивление для движения вперед.