- •Теоретический обзор

- •Занятие 2.

- •Теоретический обзор

- •Клиника частичной потери зубов.

- •Нарушение непрерывности зубного ряда

- •Функциональная перегрузка зубов.

- •Вторичные деформации окклюзионной поверхности зубов.

- •Нарушение функции жевания и речи.

- •Изменение внешнего вида больного.

- •Изменение внчс

- •2. Ответить на вопросы:

- •Теоретический обзор

- •Показания к зубному протезированию

- •6.Тестовые задания для контроля знаний

- •Теоретический обзор

- •Получение анатомического оттиска.

- •Границы пластиночных протезов

- •1.Тестовые задания для контроля знаний

- •Занятие 5.

- •Признаки физиологических прикусов.

- •1.Тестовые задания для контроля знаний

- •Занятие 6.

- •Информационный блок. Классификация кламмеров. Методы их изготовления

- •Занятие 7.

- •Нанесение изолака.

- •Занятие 8.

- •Информационный блок

- •Выемка протеза из кюветы.

- •Обработка протеза

- •Теоретический материал

- •Теоретический материал протезирование двусторонних концевых дефектов зубного ряда

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах бокового отдела зубного ряда

- •10).Протезирование при одностороннем концевом дефекте можно осуществить:

- •11). От протезирования одностороннего концевого дефекта можно воздержаться:

- •Протезирование при включенных дефектах переднего отдела зубного ряда.

- •Протезирование при одиночно стоящих зубах.

- •Занятие 4.

- •Теоретический материал. Малые седловидные протезы.

- •Микропротезы

- •Теоретический материал. Наложение протеза

- •Теоретический материал. Процессы привыкания к зубным протезам

- •Коррекция протеза в полости рта.

- •Оценка эффективность протезирования

- •Теоретический материал. Починка съемных пластиночных аппаратов

- •1.Основной причиной перелома кламмера является:

Признаки физиологических прикусов.

Взаимоотношения зубных рядов верхней и нижней челюстей бывают различными. Характер взаимоотношения определяется видом прикуса. Под прикусом понимается вид смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии. Выделяют прикусы физиологические, аномалийные и патологические. К физиологическим относят ортогнатический, прямой и бипрогнатический прикусы, а также физиологическую прогению. К аномалийным прикусам относят прогнатию, прогению, глубокий, открытый и перекрестный прикусы.

Чаще других встречается ортогнатический прикус. Характерным для ортогнатического прикуса является перекрытие нижних передних зубов верхними передними. Перекрытие составляет в среднем 1/3 длины коронки зуба. Режущие края нижних передних зубов контактируют с зубными бугорками верхних зубов, образуя при этом режуще-бугорковый контакт. Каждый зуб верхней челюсти контактирует с одноименным и позади - стоящим зубом нижней челюсти, а каждый зуб нижней челюсти контактирует с одноименным и впереди стоящим зубом верхней челюсти. Исключение составляют центральные резцы нижней челюсти и зубы мудрости верхней челюсти, которые имеют контакт только с одноименным зубом противоположной челюсти. Эти особенности связаны с тем, что ширина центральных резцов верхней челюсти значительно больше таковой одноименных зубов нижней челюсти, а в области зубов мудрости зубные ряды заканчиваются в одной плоскости. Щечные бугры верхних моляров и премоляров расположены кнаружи от одноименных бугров нижних зубов. Нёбные бугры верхних зубов при этом находятся в фиссурах нижних зубов, нижние щечные бугры — в фиссурах верхних одноименных зубов. Этим обусловлена большая ширина верхней зубной дуги, но сравнению с нижней зубной дугой. Мезиально-щечный бугор первого верхнего моляра располагается между щечными буграми нижнего одноименного моляра, дистально-щёчный бугор первого верхнего моляра — между дистально-щечным бугром нижнего одноименного зуба и мезиально щечным бугром второго нижнего моляра. Средняя линия лица, как правило, проходит между центральными резцами верхней и нижней челюсти.

При прямом прикусе передние зубы верхней и нижней челюстей контактируют друг с другом режущими краями, располагаясь вертикально по отношению к челюсти. Соотношение моляров и премоляров остается таким же, как и при ортогнатическом прикусе. Различие лишь в том, что при прямом прикусе высота бугров жевательных зубов несколько меньше, чём при ортогнатии.

Характерным для физиологической прогении является перекрытие верхних передних зубов нижними одноименными зубами. При этом язычные поверхности нижних контактируют с вестибулярными поверхностями верхних передних зубов. Передние зубы на верхней и нижней челюстях вместе с альвеолярными отростками расположены несколько кпереди от тела челюсти.

Бипрогнатический прикус характеризуется некоторым вестибулярным наклоном передних зубов вместе с альвеолярным отростком при обычном расположении тела челюстей. Перекрытие передних зубов нижней челюсти верхними такое же, как и при ортогнатическом прикусе.

Прикусы, при которых имеются отклонения морфологического характера, принято считать аномалийными. Взаимоотношения зубных рядов, сопровождающиеся морфологическими, функциональными или комбинированными изменениями, при которых нарушены функции жеваний, речи, глотания, относятся к патологическим прикусам.

Этапы определения центрального соотношения челюстей.

После получения моделей с прикусными шаблонами врачу следует определить положение центральной окклюзии, которое характеризуется определенными взаимоотношениями зубных рядов в горизонтальном, сагиттальном и трансверзальном направлениях.

Непосредственное отношение к центральной окклюзии имеют высота прикуса и высота нижней трети лица. Под высотой прикуса понимается расстояние между альвеолярными отростками верхней и нижней челюстей в положении центральной окклюзии. Определяя центральную окклюзию, мы, таким образом, и определяем высоту прикуса. При имеющихся антагонистах высота прикуса фиксирована естественными зубами. При их потере она становится нефиксированной и ее следует определить. Нормальная высота прикуса также характеризуется нормальной высотой нижней трети лица, при которой образования, окружающие ротовую щель, располагаются гармонично и наиболее выгодно в эстетическом отношении.

Исходя из трудностей, которые возникают при определении центральной окклюзии и высоты прикуса, всех больных с частичной потерей зубов следует разделить на три группы.

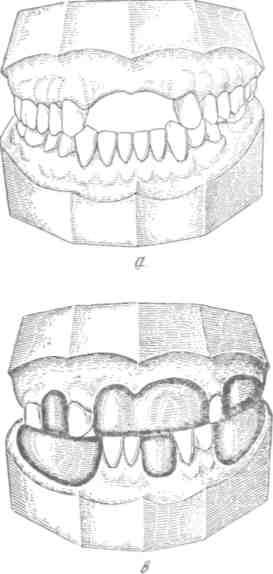

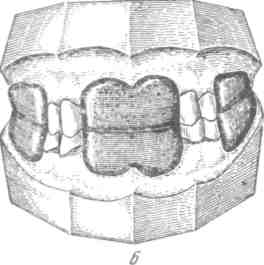

Рис. Три группы зубов с точки зрения определения центральной окклюзии.

а — имеется достаточное количество зубов, позволяющее составить модели в центральную окклюзию; б — сохранились антагонисты, но они расположены так, что составить модели в положении центральной окклюзии невозможно; в — оставшиеся зубы не имеют антагонистов.

В первую группу входят больные, у которых оставшиеся зубы имеют антагонисты (фиксированная высота прикуса) и они расположены так, что модели можно составить в положении центральной окклюзии без применения прикусных валиков. Во избежание ошибок лучше пользоваться прикусными валиками. Этим способом можно пользоваться у больных с включенными дефектами, образовавшимися от потери не более двух боковых или четырех передних зубов. Центральную окклюзию устанавливают по наличию максимальных контактов между антагонирующими зубами. Восковые шаблоны с прикусными валиками протирают спиртом и вводят в рот, больного просят осторожно сомкнуть зубы. Если естественные зубы разобщены, валики подрезают. Если зубы смыкаются, а валики, разобщены, на последние наслаивают воск. Так поступают до тех пор, пока зубы и валики будут находиться в контакте. Правильность определения центральной окклюзии проверяют по смыканию зубов. Затем на окклюзионную поверхность валика приклеивают полоску воска и горячим шпателем размягчают ее. Шаблоны вставляют в рот и просят больного сомкнуть зубы, пока воск еще не затвердел. На размягченной полоске воска остаются отпечатки зубов, что и служит ориентиром для составления гипсовых моделей в положении центральной окклюзии.Если дефекты расположены напротив и окклюзионная поверхность верхнего прикусного валика смыкается с поверхностью нижнего, поступают следующим образом. На окклюзионной поверхности верхнего прикусного валика делают нарезки клиновидной формы. С нижнего валика снимают тонкий слой, а вместо него наслаивают разогретую полоску воска. Затем больного просят сомкнуть челюсти, и разогретый воск нижнего валика, входит в нарезки на верхнем в виде выступов клиновидной формы. После этого валики выводят из полости рта, охлаждают водой, устанавливают на модели и загипсовывают их в окклюдатор.

Ко второй группе следует отнести больных, зубные ряды которых сохранили антагонисты (фиксированная высота прикуса), но они расположены так, что составить модели в положении центральной окклюзии без шаблонов с прикусными валиками невозможно. После введения восковых шаблонов в полость рта, пациента просят сомкнуть челюсти, и если при этом антагонирующие естественные зубы смыкаются между собой, а между восковыми валиками остается щель, то к валику добавляют восковую пластинку и добиваются равномерного смыкания в этом участке. Когда высота в этой области завышена, между антагонирующими естественными зубами образуется щель. В этом случае воск с окклюзионной поверхности воскового валика срезают до тех пор, пока не образуется равномерный контакт по всему зубному ряду, как между естественными зубами, так и между восковым валиком и естественными зубами. Затем с воскового валика срезают воск толщиной 1-2 мм и на этот же участок добавляют новую пластинку красного зуботехнического воска. Размягчив горячим зуботехническим шпателем окклюзионную поверхность валика, базис с валиком вводят в полость рта и просят пациента сомкнуть зубы. При этом на окклюзионных восковых валиках получаются отпечатки зубов-антагонистов, которые позволяют правильно сопоставить модели в положении центральной окклюзии.

В третью группу входят больные, на челюстях которых имеются зубы, но они лишены антагонистов (нефиксированная высота прикуса). В таких случаях для определения центрального соотношения челюстей также изготавливают восковые базисы с окклюзионными валиками. Сначала устанавливают высоту нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя и вычисляют окклюзионную высоту. Подготовленный базис с окклюзионным валиком вводят в полость рта и просят пациента сомкнуть челюсти. При этом больные часто смещают нижнюю челюсть вперед или в сторону. Для достижения правильного смыкания челюстей в положении центрального соотношения пациенту необходимо предложить сомкнуть челюсти с одновременным поднятием кончика языка кверху и кзади и проглатыванием слюны. При этом врач устанавливает правую ладонь на подбородке и при закрывании рта отдавливает кзади. При смыкании челюстей естественные зубы оставляют отпечатки на восковом валике, благодаря чему удается правильно сопоставить модели в центральном соотношении.

Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти

При изготовлении зубных протезов правильное воссоздание перемещений нижней челюсти является необходимым условием для обеспечения полноценной эстетической и функциональной реабилитации зубочелюстной системы. Хотя полностью повторить движения нижней челюсти искусственными аппаратами невозможно, с целью частичного воспроизведения артикуляционных движений нижней челюсти предложены различные конструкции.

Все они делятся на две группы: окклюдаторы и артикуляторы. В этих аппаратах подвижной является верхняя рама, что в принципе не влияет на их основное назначение.

Окклюдаторы воспроизводят лишь вертикальные движения нижней челюсти, что соответствует открыванию и закрыванию рта. Они состоят из шарнирно соединенных между собой верхней и нижней рам. Верхняя рама расположена по горизонтальной плоскости. К ней прикреплен вертикальный винт для регулирования и фиксации высоты прикуса. Нижняя рама изогнута под углом 100-110° и состоит из вертикальной и горизонтальной частей.

Загипсовка моделей и постановка искусственных зубов в окклюдаторе производится относительно легко. Но при этом невозможно воспроизвести трансверзальные и сагиттальные движения и моделировать окклюзионные поверхности жевательных зубов с учетом, индивидуальных параметров сагиттальной и трансверзальной окклюзионных кривых.

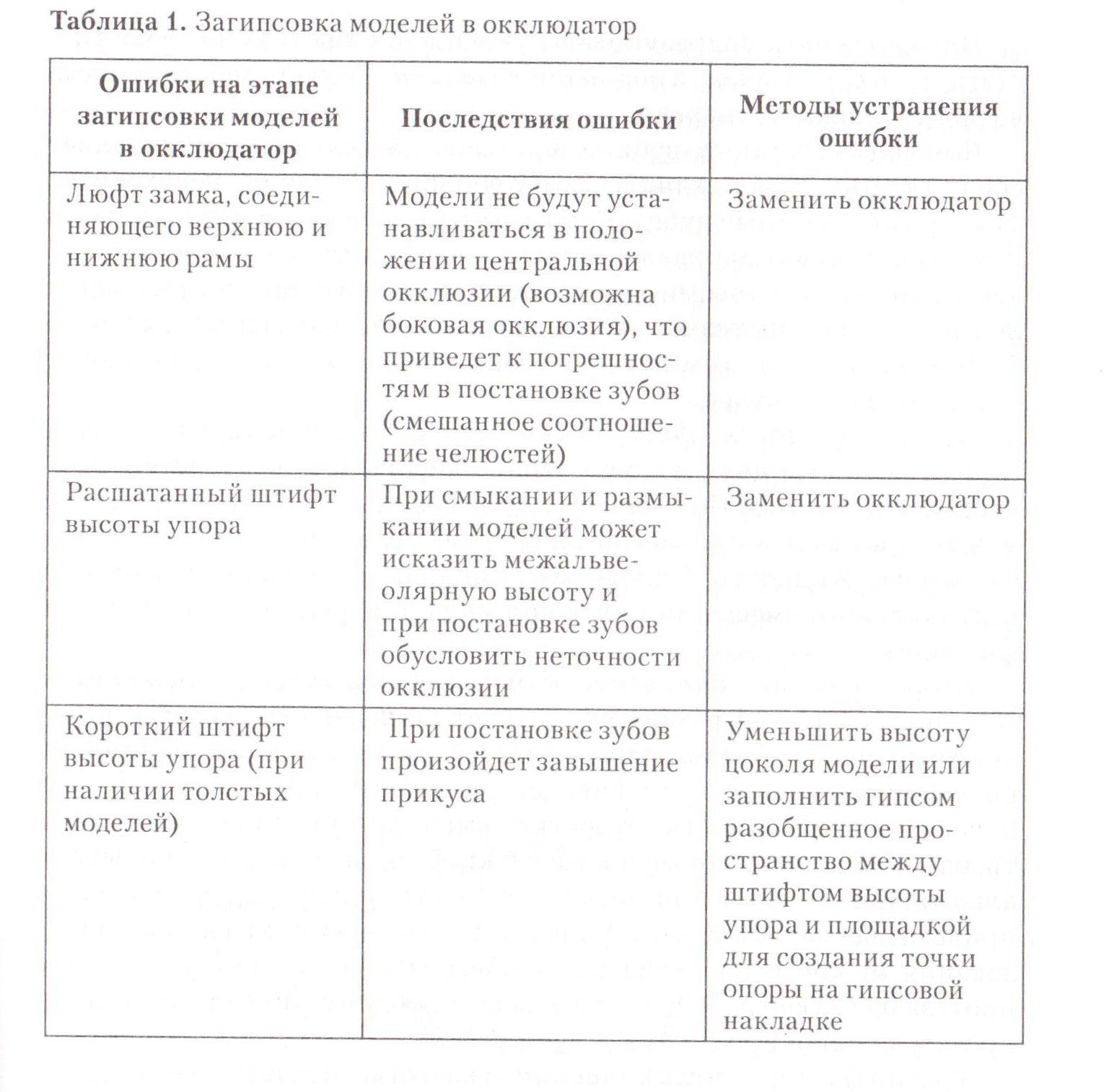

Техник производит загипсовку моделей в окклюдатор. Для этого на модели устанавливают базисы с валиками. Затем сопоставляют нижнюю и верхнюю челюсти. Устанавливают в нескольких местах между верхней и нижней челюстями спички и укрепляют их расплавленным воском. На гипсовый столик накладывают сметанообразной консистенции гипс, устанавливают там же сначала нижнюю раму окклюдатора, а затем и модели нижней и верхней челюстей вместе. После этого опускают верхнюю раму окклюдатора на основание модели верхней челюсти и накладывают туда гипс, таким образом закрывая верхнюю раму окклюдатора. При этом средняя линия на модели должна совпадать со средней линией окклюзионной площадки.

После схватывания гипса модели обрезают, убирая излишки гипса, и техник готовится к конструированию протеза, т. е. к расстановке искусственных зубов.

Контроль освоенных знаний: