- •6.1.2. Изменения в анализах мочи

- •6.1.4. Обследование ребёнка

- •6.3. Аномалии почек и мочеточников

- •6.3.1. Агенезия почки

- •6.3.5. Галетообразная почка

- •6.3.6. Асимметричные формы сращения

- •6.3.10. Эктопия устья мочеточника

- •6.3.11. Гидронефроз

- •6.3.12. Мегауретер

- •6.5.2. Инфравезикальная обструкция

- •6.5.3. Гипоспадия

- •6.5.4. Гермафродитизм

- •6.6. Недержание мочи

- •6.7.2. Парафимоз

- •6.7.3. Аномалии развития яичка Анорхизм

- •6.7.4. Крипторхизм

- •6.7.5. Водянка оболочек яичка и семенного канатика

- •6.7.6. Паховая грыжа

- •Глава 6 ф Пороки развития и заболевания органов ❖ 513

- •6.7.7. Варикоцеле

- •6.7.8. Синдром отёчной мошонки

- •6.8.2. Цистит

- •6.9. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

- •6.10. Мочекаменная болезнь

6.5.2. Инфравезикальная обструкция

Инфравезикальная обструкция — собирательный термин, включающий ряд заболеваний, вызывающих нарушение оттока мочи из мочевого пузыря. Наиболее частыми из них являются клапаны задней уретры у мальчиков, меатальный стеноз у девочек, детрузорно-сфинктерная диссинергия.

Инфравезикальная обструкция, вызывая нарушение оттока мочи, приводит к инфицированию нижних мочевых путей и нередко лежит в основе развития цистита и пиелонефрита. Препятствие оттоку мочи вызывает нарушение акта мочеиспускания в виде его затруднения, поллакиурии, недержания мочи, наличия остаточной мочи.

В течении патологического процесса при инфравезикальной обструкции можно выделить три стадии. При I стадии мочеиспускание затруднено, но мочевой пузырь опорожняется полностью за счёт рабочей гипертрофии детрузора, преодолевающего сопротивление оттоку мочи. Во II стадии затруднение мочеиспускания остаётся, но струя мочи становится вялой, иногда прерывистой, появляется остаточная моча, ёмкость мочевого пузыря увеличивается за счёт снижения тонуса детрузора. ВIII стадии развивается атония детрузора, струя мочи практически отсутствует, ребёнок мочится по каплям, появляется недержание мочи (парадоксальная ишурия).

клиническая картина и диагностика

Основные жалобы больных — затруднение мочеиспускания, нередко сопровождающееся недержанием мочи, неполное опорожнение мочевого пузыря. Появляется лейкоцитурия.

Методы инструментальной диагностики инфравезикальной обструкции — урофлоуметрия (рис. 6-49) и цистометрия, микционная Цистография (рис. 6-50), цистоуретроскопия (у девочек с обязательной калибровкой уретры).

Ведущая роль в диагностике функциональной детрузорно-сфин-ктерной диссинергии принадлежит функциональным методам. Снижение объёмной скорости потока мочи позволяет заподозрить эту Патологию. В I стадии заболевания выполнение прямой цистомет-Рии, во время которой обнаруживают резкое повышение микцион-Ного давления, помогает постановке диагноза.

При мочеиспускании полностью расслабляются мышцы тазового Дна. Вследствие разнообразных иннервационных нарушений при со-

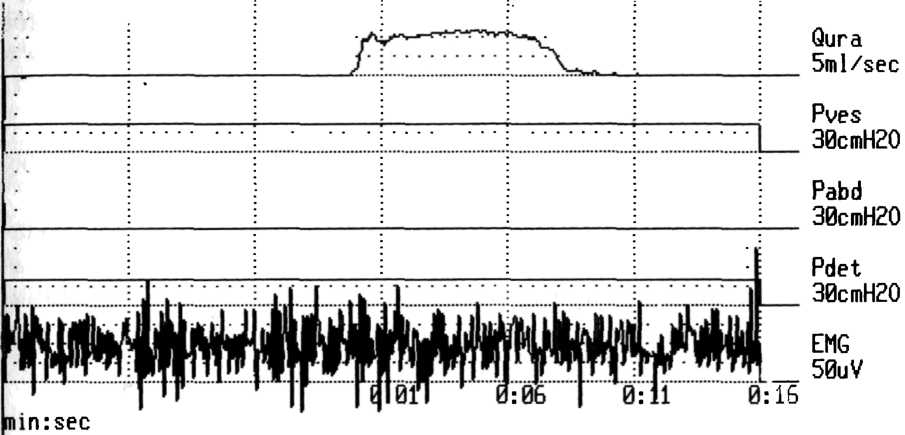

кращении детрузора может в той или иной степени сохраняться тонус мышечных волокон диафрагмы таза, препятствующий току мочи, т.е. возникает диссинергия, клинически проявляющаяся как инфра-везикальная обструкция. Проведение электромиографического исследования мышц промежности в момент мочеиспускания выявляет повышение активности, что позволяет поставить окончательный диагноз (рис. 6-51).

Рис. 6-51. Сохранение электромиографической активности мышц промежности во время мочеиспускания. Детрузорно-сфинктерная диссинергия.

Микционная цистография имеет большое диагностическое значение у мальчиков для выявления клапанов уретры. При этом определяется расширение задней уретры, а ниже препятствия уретра имеет нормальную конфигурацию. В диагностике меатального стеноза у девочек микционная цистография не играет решающей роли, так как широкая уретра является у них вариантом нормы.

Общие эндоскопические симптомы для любых видов обструкции — трабекулярность стенки мочевого пузыря, наличие псевдодивертикулов, нередко выявляют признаки цистита. При клапанах задней уретры они хорошо визуализируются в области семенного бугорка И имеют вид «ласточкиного гнезда» или мембраны. У девочек меа-тальный стеноз уретры диагностируют с помощью калибровки уретры, которой обычно заканчивают цистоскопическое исследование.

При проведении дифференциальной диагностики необходимо помнить, что затруднение мочеиспускания может наблюдаться и при рубцовом фимозе, меатальном стенозе у мальчиков с венечной

формой гипоспадии. Исключить эти заболевания можно уже при осмотре ребёнка.

Лечение

При клапанах задней уретры производят их эндоскопическую электрорезекцию. При меатальном стенозе у девочек выполняют бужирование уретры или рассечение рубцового кольца. При детрузор-но-сфинктерной диссинергии лечение, как правило, консервативное и направлено на нормализацию соотношения работы детрузора и сфинктера.

Прогноз

Прогноз заболевания, если лечение начато в I стадии, более благоприятен. При лечении, начатом в поздние сроки, прогноз ухудшается, так как требуется длительная коррекция вторичных изменений, в частности, мионеврогенной атонии детрузора, терапия хронического цистита.

Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение осуществляют уролог, нефролог, и длительность его зависит от вида инфравезикальной обструкции.

При меатальном стенозе у девочек при отсутствии явлений цистита после проведения контрольного бужирования уретры ребёнок может быть снят с учёта. При сопутствующем цистите срок диспансерного наблюдения определяется воспалительными изменениями нижних мочевых путей.

Диспансерное наблюдение за детьми, у которых инфравезикаль-ная обструкция сочетается с пороками развития верхних мочевых путей (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мегауретер), проводят так же, как и за больными с хроническим пиелонефритом.