- •6.1.2. Изменения в анализах мочи

- •6.1.4. Обследование ребёнка

- •6.3. Аномалии почек и мочеточников

- •6.3.1. Агенезия почки

- •6.3.5. Галетообразная почка

- •6.3.6. Асимметричные формы сращения

- •6.3.10. Эктопия устья мочеточника

- •6.3.11. Гидронефроз

- •6.3.12. Мегауретер

- •6.5.2. Инфравезикальная обструкция

- •6.5.3. Гипоспадия

- •6.5.4. Гермафродитизм

- •6.6. Недержание мочи

- •6.7.2. Парафимоз

- •6.7.3. Аномалии развития яичка Анорхизм

- •6.7.4. Крипторхизм

- •6.7.5. Водянка оболочек яичка и семенного канатика

- •6.7.6. Паховая грыжа

- •Глава 6 ф Пороки развития и заболевания органов ❖ 513

- •6.7.7. Варикоцеле

- •6.7.8. Синдром отёчной мошонки

- •6.8.2. Цистит

- •6.9. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

- •6.10. Мочекаменная болезнь

6.3.12. Мегауретер

Мегауретер (мегадолихоуретер, гидроуретер, уретерогидронефроз) — значительное расширение мочеточника и коллекторной системы почки, вызванное механической обструкцией пузырно-мочеточникового

сегмента, пузырно-мочеточниковым рефлюксом или недоразвитием стенок мочеточника.

Классификация

В зависимости от причины развития различают нерефлюксирую-щий, рефлюксирующий и пузырнозависимый мегауретер.

Нерефлюксирующий мегауретер

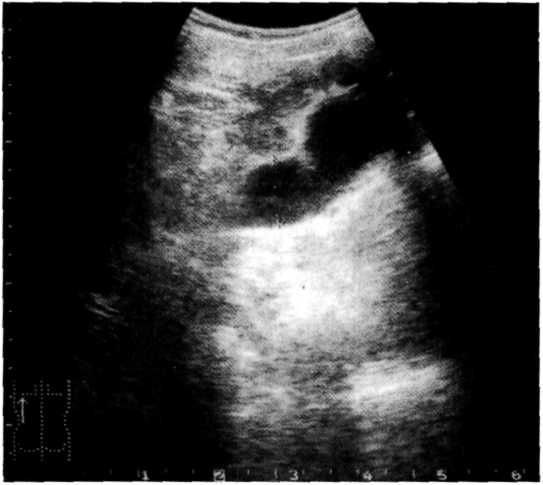

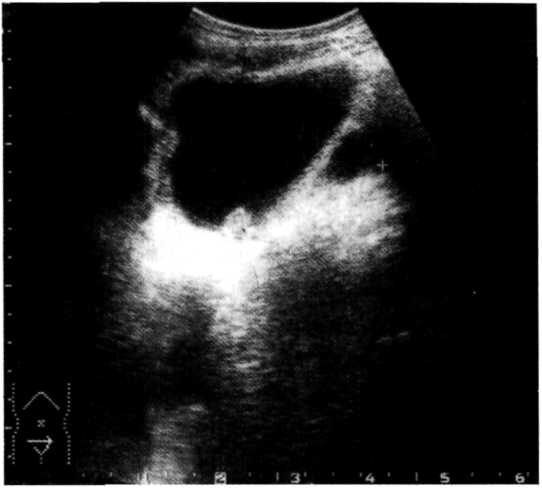

Нерефлюксирующий мегауретер развивается на фоне патологии мочеточника в дистальном отделе (диспластические изменения в мышечном слое, стеноз во внутрипузырном сегменте мочеточника и др.). Нарушение опорожнения мочеточника приводит к его значительному расширению и извитости (мегадолихоуретер; рис. 6-43), дилата-ции коллекторной системы почки (рис. 6-44), быстрому возникновению пиелонефрита.

Рефлюксирующий мегауретер

а

Рис.

6-43. Ультразвуковая

сканограмма: а

—

расширение коллекторной системы

почки и мочеточника; б

—

расширение дистального отдела

мочеточника.

5

Продолжение

рис. 6-43.

Продолжение

рис. 6-43.

Мочеточник развивается из каудального отдела вольфова протока и растёт к метанефрогенной бластеме, являясь, в свою очередь, индуктором развития почечной ткани. Поэтому при рефлюксирующем мегауретере дисплазия носит распространённый характер, захватывая почки и все мочевые пути.

Рефлюксирующий мегауретер вызывает развитие рефлюкс-нефро-патии, замедление роста почки, склеротические изменения почечной паренхимы. Присоединяющийся пиелонефрит ускоряет процесс рубцевания почки.

При двустороннем поражении довольно быстро появляются симптомы ХПН.

Пузырнозависимая форма мегауретера

Пузырнозависимая

форма мегауретера связана с нейрогенной

дисфункцией мочевого пузыря и

инфравезикальной обструкцией. В фазе

наполнения мочевого пузыря мочеточники,

особенно в дистальной

Пузырнозависимая

форма мегауретера связана с нейрогенной

дисфункцией мочевого пузыря и

инфравезикальной обструкцией. В фазе

наполнения мочевого пузыря мочеточники,

особенно в дистальной

части, значительно расширяются, а после мочеиспускания их диаметр уменьшается. Однако при выраженных нейрогенных нарушениях детрузора и инфравезикальной обструкции, сопровождающихся большим количеством остаточной мочи после опорожнения пузыря, эктазия мочеточников сохраняется.

Клиническая картина

Проявления мегауретера обусловлены течением хронического пиелонефрита. Родители отмечают слабость, бледность, отставание ребёнка в росте, необъяснимые подъёмы температуры тела. Моча временами мутная, в анализах выявляют лейкоцитурию, бактериурию, иногда эритроцитурию. При обострениях сопутствующего цистита появляются учащение и болезненность мочеиспускания.

Диагностика

На экскреторных урограммах отмечают запаздывание выделения почками контрастного вещества, деформацию коллекторной системы, расширение и извитость мочеточников. Эвакуация контрастного вещества из них замедлена.

При цистоскопии нередко визуализируются признаки хронического цистита (буллёзные или гранулярные образования на слизистой оболочке), сужение или, наоборот, зияние устьев мочеточников, их латеральное смещение и деформация.

При радионуклидном исследовании обнаруживают снижение накопления и выведения радиофармпрепарата паренхимой и собирательной системой почки.

Важное место в определении функционального состояния почки при мегауретере занимает оценка кровообращения в поражённой почке. УЗИ с допплерографией, радиоизотопная ренография и рент-генангиография позволяют определить степень редукции почечного кровотока, что помогает в уточнении тактики и прогнозировании результата лечения.

Лечение

Лечение мегауретера — трудная задача в связи с тяжёлыми первичными (дисплазия) и вторичными (склероз почечной паренхимы и стенки мочеточника) изменениями.

Нерефлюксирующий мегауретер подлежит хирургической коррекции. Операция заключается в выделении дистального отдела мочеточника, устранении коленообразных изгибов и резекции патологически изменённого участка мочеточника. Затем в под-слизистом слое формируют тоннель, через который мочеточник проводят и подшивают к слизистой оболочке. Таким образом создают новое везикоуретеральное соединение с антирефлюксным механизмом.

При рефлюксирующем мегауретере оперативному лечению должна предшествовать длительная подготовка, заключающаяся в разгрузке мочевых путей путём периодической катетеризации мочевого пузыря, назначения комплексной терапии для улучшения кровоснабжения и трофики почки и мочеточника. Методика оперативного пособия одинакова при любой форме мегауретера.

При пузырнозависимой форме мегауретера особое внимание уделяют коррекции функциональных нарушений мочевого пузыря и устранению инфравезикальной обструкции.

6.4. Аномалии мочевого протока

Мочевой проток (урахус) — трубчатое образование, исходящее из верхушки мочевого пузыря и идущее к пупку между брюшиной и поперечной фасцией живота. У эмбриона он служит для отведения первичной мочи в околоплодные воды.

На IV—V месяце внутриутробного развития мочевой проток обли-терируется, превращаясь в срединную пупочную связку. Однако в ряде случаев, особенно у недоношенных детей, он может остаться открытым к моменту рождения, и его облитерация происходит на первом году жизни. При задержке облитерации мочевой проток может остаться открытым на всём протяжении (пузырно-пупочный свищ) или отдельных участках (рис. 6-46).

Пузырно-пупочный свищ

Пузырно-пупочный свищ — наиболее частая аномалия мочевого протока. Клинически он проявляется выделением мочи из пупка, циститом. Длительное существование свища может осложниться пиелонефритом и камнеобразованием в мочевом пузыре.

Диагностика

Диагностика

Диагноз подтверждают пробой с индигокармином. Раствор красителя вводят по мочеиспускательному каналу в мочевой пузырь или внутривенно: при этом из свища выделяется окрашенная моча. Раствор индигокармина можно вводить в свищ, тогда подсинённая моча будет выделяться из уретры. Рентгенологически диагноз подтверждают при цистографии или фистулографии.

Лечение

Лечение заключается в иссечении мочевого протока на всём протяжении.

Киста мочевого протока

Киста мочевого протока — вторая по частоте аномалия урахуса. Содержимое кисты — слизь и серозная жидкость. Длительное время киста сохраняет малые размеры и клинически не проявляется. Иногда её удаётся пропальпировать над лобком по срединной линии. В случае резкого увеличения киста может сдавливать мочевой пузырь, вызывая дизурические явления.

Киста имеет тенденцию к нагноению, что проявляется повышением температуры тела, болью, напряжением передней брюшной

стенки, покраснением и отёком тканей ниже пупка. Образовавшийся абсцесс может прорваться в мочевой пузырь, наружу, через пупок или в брюшную полость.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику кисты мочевого протока проводят с дивертикулом мочевого пузыря, грыжей передней брюшной стенки, кистой пупка. Уточнить диагноз помогают цистография, УЗИ, КТ.

Лечение

Лечение при кисте, вызывающей дизурические явления, оперативное (иссечение); при абсцессе производят его вскрытие и дренирование.

Неполный пупочный свищ

Неполный пупочный свищ проявляется мокнутием пупка, признаками воспаления (омфалит) и выделением гноя из пупочного кольца. При плохом опорожнении свища появляются лихорадка и интоксикация. Постепенно в области пупка разрастается грануляционная ткань.

С целью выяснения вопроса о сообщении незаросшей части мочевого протока с мочевым пузырём по стихании острых воспалительных явлений выполняют фистулографию.

Лечение

Лечение заключается в ежедневных ваннах с перманганатом калия, обработке пупка 1% раствором бриллиантового зелёного и прижигании грануляций 2-10% раствором нитрата серебра. При неэффективности консервативных мероприятий производят радикальное иссечение свища.

Дивертикул мочевого пузыря

Дивертикул мочевого пузыря, образовавшийся в результате неполной облитерации мочевого протока, длительное время существует бессимптомно и является находкой при цистографии, предпринятой по

поводу дизурии и лейкоцитурии. Передний дивертикул встречается преимущественно у мальчиков и нередко сочетается с инфравезикаль-ной обструкцией.

Лечение заключается в удалении дивертикула. Одновременно с этим устраняют инфравезикальную обструкцию.

6.5. Аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

6.5.1. Экстрофия мочевого пузыря

Экстрофия мочевого пузыря — тяжёлый порок развития, проявляющийся врождённым отсутствием передней стенки мочевого пузыря и соответствующего участка передней брюшной стенки. Экстрофия всегда сопровождается тотальной эписпадией и расхождением костей лобкового симфиза. Данный порок встречается у 1 из 40-50 тыс. новорождённых, у мальчиков в 3 раза чаще, чем у девочек. Постоянное истечение мочи, выраженная деформация наружных половых органов, отсутствие передней брюшной стенки над расщеплённым мочевым пузырем приносят тяжёлые физические и моральные страдания как больным, так и их родителям.

Возникновение экстрофии относят к первым 4—7 нед внутриутробной жизни.

^Генетические аспекты

OMIM 258040, р — комплекс OEIS (omphalocele-exstrophy-imperforate anus-spinal defects). Клинические проявления: эмбриональная грыжа, клоакальная экстрофия, экстрофия-эписпадия, расщепление полового члена с эписпадией, экстрофия мочевого пузыря и экстрофия клоаки, неперфорированный анус, патология спинного мозга/позвоночника, диастаз лобкового сочленения.

OMIM 600057, 5R? — экстрофия мочевого пузыря. Клинические проявления: экстрофия мочевого пузыря, дефекты нижнего отдела мочевого тракта, патология наружных половых органов, дефект нижней части передней брюшной стенки, «открытый» лобковый симфиз.

Клиническая картина и диагностика

Клиническая картина специфична (рис. 6-47): через округлый дефект передней брюшной стенки выбухает ярко-красная слизистая оболочка задней стенки мочевого пузыря. Пупочное кольцо примыкает к верхнему краю дефекта. Слизистая оболочка мочевого пузыря легко ранима, нередко покрыта папилломатозными разрастаниями и легко кровоточит. Диаметр мочепузырной пластинки — 3—7 см. Со временем слизистая оболочка рубцуется. Устья мочеточников открываются в нижнем отделе мочепузырной пластинки на вершинах конусовидных возвышений или затеряны между грубыми складками слизистой оболочки.

Рис. 6-47. Экстрофия мочевого пузыря.

Моча постоянно вытекает, вызывая мацерацию кожи передней брюшной стенки, внутренней поверхности бёдер и промежности. У мальчиков половой член укорочен, подтянут к передней брюшной стенке и расщеплённая уретра соприкасается со слизистой оболочкой мочевого пузыря. Мошонка недоразвита, нередко наблюдают крипторхизм. У девочек наряду с расщеплением уретры имеются расщепление клитора, спайки больших и малых половых губ. Задний проход эктопирован кпереди.

Нередко экстрофия сочетается с паховой грыжей, выпадением прямой кишки, пороками развития верхних мочевых путей. Непосредственный контакт мочеточников с внешней средой приводит к развитию восходящего пиелонефрита. Для больных характерна «утиная» походка за счёт нестабильности тазового кольца (рис. 6-48).

Лечение

Лечение экстрофии мочевого пузыря только оперативное. Во избежание присоединения восходящего пиелонефрита хирургическое вмешательство, если позволяет состояние ребёнка, следует выполнить в первые 3 мес жизни. В последующем это облегчает и социальную адаптацию ребёнка, так как избавляет его от недержания мочи.

Существуют три группы оперативных вмешательств при экстрофии: 1) пластика мочевого пузыря местными тканями; 2) отведение мочи в кишечник; 3) создание изолированного мочевого пузыря из сегмента кишки.

Пластику мочевого пузыря местными тканями целесообразно проводить в период новорождённое™ (до развития пиелонефрита и возникновения рубцовых изменений в мочепузырной пластинке). Во время этой операции с целью замыкания тазового кольца производят двухстороннюю заднюю подвздошную остеотомию, сведение и фиксацию лонных костей.

Следует

отметить, что даже после своевременного

и тщательного выполнения

реконструктивно-пластической операции

у больных сохраняется частичное или

полное недержание мочи вследствие

малого объёма мочевого пузыря и

отсутствия сфинктерных механизмов.

Для увеличения ёмкости мочевого пузыря

через 8—12 мес вы

Следует

отметить, что даже после своевременного

и тщательного выполнения

реконструктивно-пластической операции

у больных сохраняется частичное или

полное недержание мочи вследствие

малого объёма мочевого пузыря и

отсутствия сфинктерных механизмов.

Для увеличения ёмкости мочевого пузыря

через 8—12 мес вы

полняют расширяющую цистопластику сегментом тонкой или толстой кишки на брыжеечной ножке, что позволяет увеличить его объём до 150-200 мл. Одновременно производят пластику шейки мочевого пузыря.

При малых размерах мочепузырной пластинки (менее 4—5 см в диаметре), полипозном перерождении слизистой оболочки наибольшее распространение получили операции, направленные на отведение мочи в кишечник. Удержание мочи в этих случаях осуществляется за счёт анального сфинктера, поэтому предварительная оценка состояния сфинктера с помощью электромиографии является обязательной.

Ранее наиболее часто выполнялась операция раздельной пересадки мочеточников в сигмовидную кишку с созданием антирефлюкс-ной защиты. Однако это не препятствовало забросу кишечного содержимого в верхние мочевые пути. Кроме того, нередко возникали стенозы в области соединения мочеточника с кишечной стенкой. Поэтому в настоящее время при деривации мочи в кишечник формируют дополнительный «буфер» из сегмента кишки для разделения пассажа кала и мочи.

При малой величине мочепузырной пластинки и недостаточности анального жома производят операции, предусматривающие создание изолированного мочевого резервуара из кишечника, куда пересаживаются с антирефлюксной защитой мочеточники. Опорожнение искусственного пузыря осуществляют через специальный кишечный свищ 3—4 раза в день катетером, вводимым самим больным.

Прогноз

Прогноз заболевания определяется степенью поражения почек, активностью пиелонефритического процесса и теми электролитными нарушениями, к которым приводит отведение мочи в кишечник.

Больные, оперированные по поводу экстрофии, нуждаются в постоянном наблюдении нефролога и уролога. При диспансерном наблюдении основное внимание следует обратить на оценку состояния верхних мочевых путей, коррекцию гиперхлоремического ацидоза для профилактики образования конкрементов в почках, лечение пиелонефрита.

Участие психоневролога в лечении таких больных с экстрофией является обязательным и позволяет, особенно в пубертатном возрасте, избежать тяжёлых реактивных состояний и развития неврозов.