- •6.1.2. Изменения в анализах мочи

- •6.1.4. Обследование ребёнка

- •6.3. Аномалии почек и мочеточников

- •6.3.1. Агенезия почки

- •6.3.5. Галетообразная почка

- •6.3.6. Асимметричные формы сращения

- •6.3.10. Эктопия устья мочеточника

- •6.3.11. Гидронефроз

- •6.3.12. Мегауретер

- •6.5.2. Инфравезикальная обструкция

- •6.5.3. Гипоспадия

- •6.5.4. Гермафродитизм

- •6.6. Недержание мочи

- •6.7.2. Парафимоз

- •6.7.3. Аномалии развития яичка Анорхизм

- •6.7.4. Крипторхизм

- •6.7.5. Водянка оболочек яичка и семенного канатика

- •6.7.6. Паховая грыжа

- •Глава 6 ф Пороки развития и заболевания органов ❖ 513

- •6.7.7. Варикоцеле

- •6.7.8. Синдром отёчной мошонки

- •6.8.2. Цистит

- •6.9. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

- •6.10. Мочекаменная болезнь

6.3. Аномалии почек и мочеточников

Различают аномалии количества, положения, взаимоотношения, величины и структуры почек.

Аномалии количества включают агенезию почек и различные варианты удвоения почек и мочеточников.

Аномалии положения представлены различными видами дистопии почек.

Аномалии взаимоотношения представляют собой сращение почек. Различают симметричные и асимметричные формы сращения. К первым относят подково- и галетообразную, ко вторым — S-, L- и I-образную почки.

Аномалии величины и структуры включают аплазию, гипоплазию, удвоение почки и кистозные аномалии.

6.3.1. Агенезия почки

Отсутствие закладки почки встречают с частотой 1 на 1000 новорождённых. Двусторонняя почечная агенезия возникает в 4 раза реже односторонней и преимущественно у мальчиков (в соотношении 3:1). Дети с агенезией обеих почек (аренией) нежизнеспособны и обычно Рождаются мёртвыми. Однако описаны казуистические наблюдения Довольно длительного выживания. Это можно объяснить замечательной особенностью детского организма, когда другие органы выполняют функцию поражённого или полностью вышедшего из строя °Ргана. При этом функцию выделения осуществляют печень, кишечник, кожа и лёгкие.

Агенезия почки обычно сочетается с отсутствием мочевого пузы-Ря> дисплазией половых органов, нередко — с лёгочной гипоплази-еН, менингоцеле и другими врождёнными пороками.

Клиническая картина и диагностика

Односторонняя агенезия почки связана с отсутствием образования нефробластемы с одной стороны. При этом, как правило, отсутствует соответствующий мочеточник, отмечают недоразвитие половины мочевого пузыря и нередко полового аппарата. Единственная почка обычно гипертрофирована и полностью обеспечивает выделительную функцию. В таких случаях аномалия протекает бессимптомно.

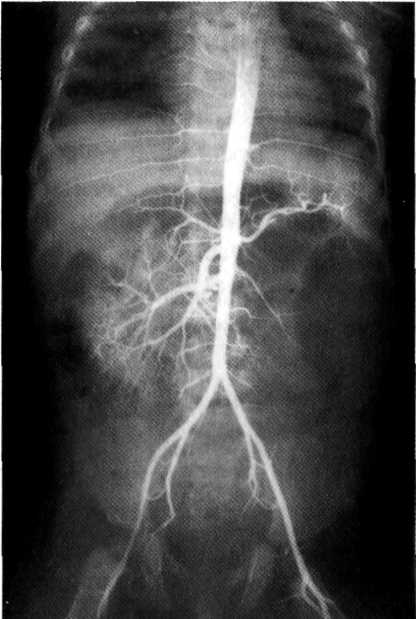

При экскреторной урографии на стороне агенезии контраст не появляется. Цистоскопия выявляет отсутствие соответствующего устья мочеточника и гемиатрофию мочепузырного треугольника. Ангиография указывает на отсутствие почечной артерии (рис. 6-21).

Рис. 6-21. Агенезия левой почки. Левая почечная артерия не выявляется. Брюшная аортограмма.

6.3.2. Удвоение почек и мочеточников

Удвоение — самая частая аномалия почки, встречающаяся у 1 и3 150 новорождённых, причём у девочек в 2 раза чаще, чем у мальчиков. Она может быть одно- и двусторонней. Возникновение анома

дци связано с расщеплением мочеточникового зачатка в самом нача-де или на пути перед врастанием его в нефрогенную бластему.

Верхний сегмент почки составляет около трети всей почечной паренхимы, дренируется верхней группой чашечек, впадающих в отдельную лоханку. В лоханку нижнего сегмента впадают средняя и нижняя группы чашечек. Примерно в половине случаев каждый сегмент удвоенной почки имеет изолированное кровоснабжение из аорты.

Мочеточники,

отходящие от лоханок удвоенной почки,

проходят рядом, зачастую в одном

фасциальном влагалище, и впадают в

мочевой пузырь либо раздельно (рис.

6-22), либо сливаясь в один ствол на том

или ином уровне. При слиянии мочеточников

речь идёт о неполном удвоении

коллекторных систем почки и мочеточников

(рис. 6-23). Это состояние чревато

возникновением уретеро-уретерального

реф

Мочеточники,

отходящие от лоханок удвоенной почки,

проходят рядом, зачастую в одном

фасциальном влагалище, и впадают в

мочевой пузырь либо раздельно (рис.

6-22), либо сливаясь в один ствол на том

или ином уровне. При слиянии мочеточников

речь идёт о неполном удвоении

коллекторных систем почки и мочеточников

(рис. 6-23). Это состояние чревато

возникновением уретеро-уретерального

реф

люкса,

связанного с несинхронным сокращением

и расслаблением ветвей мочеточника.

Уретеро-уретеральный рефлюкс —

функциональное препятствие,

способствующее застою мочи и развитию

пиелонефрита. При полном удвоении

коллекторной системы почки и мочеточников

каждый из мочеточников открывается в

мочевой пузырь отдельным устьем. При

этом мочеточник, дренирующий нижний

сегмент, открывается в мочевой пузырь

проксимальнее обычного места впадения

(угла мочепузырного треугольника), а

мочеточник, дренирующий верхний сегмент,

— дистальнее (закон Вейгерта—Мей-ера).

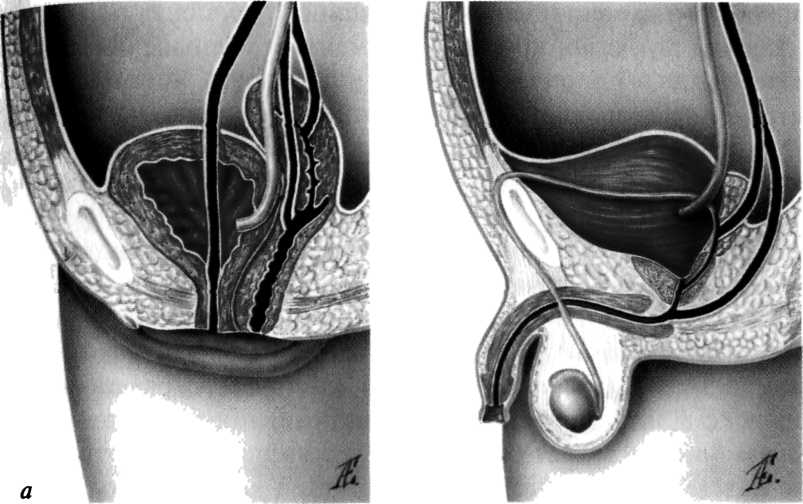

При этом у девочек (рис. 6-24, а)

он

может оказаться эктопиро-ванным в

производные урогенитального синуса

(шейку мочевого пузыря, уретру, преддверие

влагалища) и мюллеровых протоков

(влагалище, матку), а у мальчиков (рис.

6-24, б)

—

в

производные воль-фовых протоков (заднюю

уретру, семенные пузырьки, семявынося-щие

протоки, придаток яичка).

люкса,

связанного с несинхронным сокращением

и расслаблением ветвей мочеточника.

Уретеро-уретеральный рефлюкс —

функциональное препятствие,

способствующее застою мочи и развитию

пиелонефрита. При полном удвоении

коллекторной системы почки и мочеточников

каждый из мочеточников открывается в

мочевой пузырь отдельным устьем. При

этом мочеточник, дренирующий нижний

сегмент, открывается в мочевой пузырь

проксимальнее обычного места впадения

(угла мочепузырного треугольника), а

мочеточник, дренирующий верхний сегмент,

— дистальнее (закон Вейгерта—Мей-ера).

При этом у девочек (рис. 6-24, а)

он

может оказаться эктопиро-ванным в

производные урогенитального синуса

(шейку мочевого пузыря, уретру, преддверие

влагалища) и мюллеровых протоков

(влагалище, матку), а у мальчиков (рис.

6-24, б)

—

в

производные воль-фовых протоков (заднюю

уретру, семенные пузырьки, семявынося-щие

протоки, придаток яичка).

По статистическим данным, эктопия устья при удвоении мочеточника бывает в 10% случаев, причём у девочек в 4 раза чаще, чем У мальчиков.

б

Рис. 6-24. Варианты эктопии мочеточника (схема): а — у девочек (1 — в уретру, 2 — во влагалище, 3 — в матку); б — у мальчиков (1 — в семявыносящий проток, 2 — в семенные пузырьки).

Клиническая картина и диагностика

Эта форма заболевания у детей чаще всего проявляется инфекцией мочевых путей, что служит показанием к комплексному исследованию, хотя человек с удвоенной почкой может прожить долгую жизнь без каких-либо жалоб и клинических проявлений, и лишь при случайном УЗИ выявляют аномалию. Удвоение мочеточников в части случаев становится причиной пузырно-мочеточникового рефлюкса ввиду неполноценности замыкательного механизма устьев. Чаще рефлюкс происходит в нижний сегмент удвоенной почки. Устье мочеточника верхнего сегмента иногда оказывается суженным, что при-водит к образованию кистозной полости, вдающейся в просвет кочевого пузыря (уретероцеле), и расширению мочеточника (мега-УРетер; рис. 6-25).

Диагноз ставят на основании результатов УЗИ и экскреторной УРографии.

На экскреторных урограммах, если функция обоих сегментов Ночки сохранена, коллекторные системы чётко дифференцируют-Ся- При поражении паренхимы одного из сегментов (чаще верхнего) ^Двоенной почки он может быть не виден. Однако опосредованно

можно судить о существовании поражённого сегмента на основании смещения функционирующего сегмента и уменьшения количества чашечек.

Цистоскопия позволяет отдифференцировать полное и неполное удвоение мочеточников, оценить состояние их устьев. Наличие большого уретероцеле нередко затрудняет цистоскопию и не позволяет идентифицировать устья мочеточников.

При шеечной и уретральной эктопиях мочеточника основная жалоба — постоянное недержание мочи наряду с сохранёнными позывами к мочеиспусканию и нормальными микциями.

Диагностике

помогают данные экскреторной урографии

с отсроченными снимками (удвоение

лоханки), цистоуретрографии (возможен

рефлюкс в эктопированный мочеточник),

цистоуретроскопии. Некоторую помощь

может оказать проба с введением в мочевой

пузырь по катетеру с баллоном

метилтиониния хлорида. Подтекание

неокрашенной мочи мимо катетера

свидетельствует о наличии уретральной

эктопии мочеточника.

Диагностике

помогают данные экскреторной урографии

с отсроченными снимками (удвоение

лоханки), цистоуретрографии (возможен

рефлюкс в эктопированный мочеточник),

цистоуретроскопии. Некоторую помощь

может оказать проба с введением в мочевой

пузырь по катетеру с баллоном

метилтиониния хлорида. Подтекание

неокрашенной мочи мимо катетера

свидетельствует о наличии уретральной

эктопии мочеточника.

Лечение

Оперативное лечение при удвоении почек и мочеточников показано в следующих случаях:

полное отсутствие функций одного или обоих сегментов почки — проводят геминефруретерэктомию или нефрэктомию;

рефлюкс в один или оба мочеточника — выполняют антиреф-люксную операцию;

уретероцеле — показано его иссечение с неоимплантацией мочеточников в мочевой пузырь;

внесфинктерная эктопия мочеточника — последний анастомо-зируют с мочеточником, впадающим в мочевой пузырь, и ребёнок избавляется от недержания мочи.

6.3.3. Дистопия почек

Под дистопией почек понимают необычное их расположение. Частота аномалии составляет в среднем 1 на 800 новорождённых. Дистопию почки чаще наблюдают у лиц мужского пола.

Дистопированная почка повёрнута кнаружи. Чем ниже дистопия, тем вентральнее расположена почечная лоханка. Дистопированная почка нередко имеет рассыпной тип кровоснабжения, сосуды её короткие и ограничивают смещаемость почки. Функциональное состояние дистопированной почки обычно снижено. Почка, как правило, деформирована и имеет дольчатое строение.

Классификация

Различают высокую, низкую и перекрёстную дистопии.

Высокая дистопия

К высокой дистопии относят внутригрудную почку. Это очень редкая аномалия. При внутригрудной дистопии почка обычно входит в состав диафрагмальной грыжи. Мочеточник удлинён, впадает в мочевой пузырь.

Низкая дистопия

Разновидности низкой дистопии включают поясничную, подвздошную и тазовую.

При поясничной дистопии несколько повёрнутая кпереди лоханка находится на уровне IV поясничного позвонка. Почечная артерия отходит выше бифуркации аорты. Смещаемость почки ограничена.

Подвздошная дистопия (рис. 6-26) характеризуется более выраженной ротацией лоханки кпереди и расположением её на уровне L -S,. По сравнению с пояснично-дистопированной почкой она смещена медиально. Почечные артерии, как правило, множественные, отходят от общей подвздошной артерии или аорты в месте бифуркации. Подвижности почки при изменении положения тела практически нет.

Рис. 6-26. Подвздошная дистопия правой почки. Ретроградная пиелограм-ма и схема.

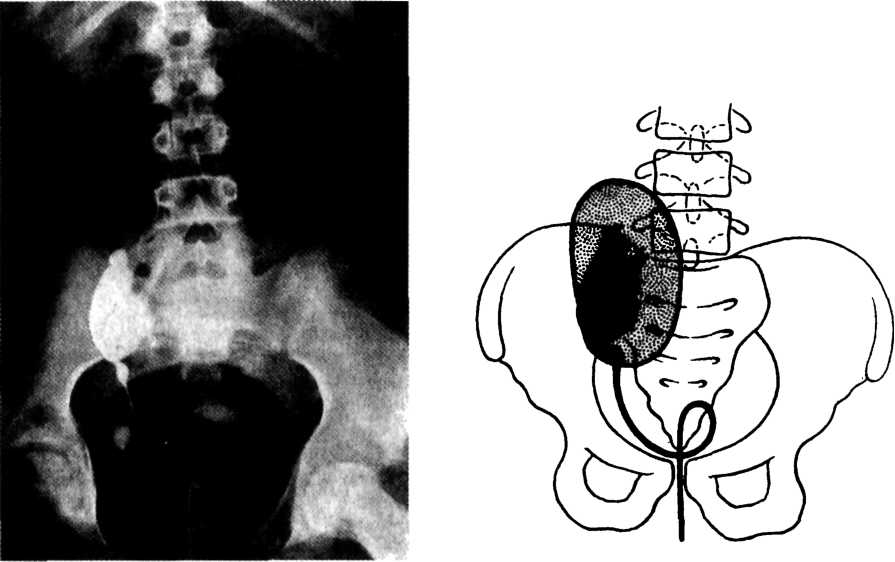

• Тазовая почка располагается по срединной линии под бифуркацией аорты, позади и несколько выше мочевого пузыря (рис. 6-27). Она может иметь самую причудливую форму. Как правило, она ги-поплазирована в той или иной степени. Сосуды почки обычно рассыпного типа, являются ветвями общей подвздошной или различных тазовых артерий. Возможно сочетание тазовой дистопии с поясничной или подвздошной дистопией контралатеральной почки.

Перекрёстная

дистопия

Перекрёстная

дистопия

Перекрёстная дистопия (рис. 6-28) характеризуется смещением почки контралатерально. При этом, как правило, обе почки срастаются. Мочеточник, дренирующий дистопированную почку, впадает в мочевой пузырь в обычном месте. Частота перекрёстной дистопии почки составляет от 1 на 10000 до 1 на 12000 новорождённых.

Описана двусторонняя перекрёстная дистопия, её встречают исключительно редко.

Клиническая картина и диагностика

При дистопии почки клиническая картина обусловлена аномальным расположением органа. Ведущий симптом — боль, возникающая при перемене положения тела, физическом напряжении, метеоризме. При перекрёстной дистопии боль обычно локализуется в Подвздошной области и иррадиирует в паховую область противоположной стороны. Поскольку поражение дистопированной почки патологическим процессом (гидронефротическая трансформация, каль-^лёз, пиелонефрит) происходит значительно чаще по сравнению с Нормальной почкой, нередко присоединяются симптомы указанных 3аболеваний. Внутригрудная дистопия клиническими проявлениями

и данными обзорной рентгенографии может симулировать опухоль средостения.

При поясничной и подвздошной дистопиях почка пальпируется в виде немного болезненного малоподвижного образования.

Дистопию выявляют обычно при экскреторной урографии, а в случае резкого снижения функций почки — при ретроградной пиелографии. Отмечают характерные признаки дистопии: ротацию и необычную локализацию почки с ограниченной подвижностью.

Нередко возникают трудности в дифференциальной диагностике поясничной, подвздошной дистопии и нефроптоза, особенно в случаях так называемого фиксированного нефроптоза, который, как и дистопированная почка, характеризуется низкой локализацией и малой смещаемостью почки. Однако на урограммах при фиксированном нефроптозе можно отметить медиальное расположение лоханки и извитой длинный мочеточник. Иногда отличить это состояние помогает лишь почечная ангиография, выявляющая короткую сосудистую ножку при дистопии и удлинённую при нефроптозе.

Рис. 6-28. Перекрёстная дистопия левой почки. Экскреторная урограмма.

Лечение

Отношение к дистопии почки максимально консервативное.

Операцию обычно выполняют при дистопии, осложнённой гидронефрозом или калькулёзом. В случаях гибели дистопированной почки выполняют нефрэктомию. Оперативное перемещение почки крайне сложно из-за рассыпного типа кровоснабжения и малого калибра сосудов.

6.3.4. Подковообразная почка

Сращение почек составляет около 13% всех почечных аномалий. Различают симметричные и асимметричные формы сращения. К первым относят подково- и галетообразную, ко вторым — S-, L- и 1-об-разную почки.

При подковообразной аномалии развития почки срастаются одноимёнными концами, почечная паренхима имеет вид подковы. Подковообразная почка расположена ниже, чем обычно, лоханки сросшихся почек направлены кпереди или латерально. Кровоснабжение, как правило, осуществляется множественными артериями, отходящими от брюшной аорты или её ветвей.

В 98% случаев почки срастаются нижними концами. На месте соединения почек существует перешеек, представленный соединительной тканью или полноценной почечной паренхимой, нередко имеющей обособленное кровоснабжение. Перешеек находится впереди брюшной аорты и нижней полой вены, но может располагаться между ними или позади них.

Аномалию встречают у новорождённых с частотой от 1 на 400 до 1 на 500, причём у мальчиков в 2,5 раза чаще, чем у девочек.

Подковообразная почка нередко сочетается с другими аномалиями и пороками развития. Дистопированное расположение, слабая Подвижность, аномальное отхождение мочеточников и другие факторы способствуют тому, что подковообразная почка легко подвергается травматическим воздействиям.

Клиническая картина и диагностика

Чаще всего этот порок развития проявляется болями в животе, усиливающимися при разгибании туловища, что связано со сдавлением

сосудов и аортального сплетения перешейком почки. Нередко при нарушении пассажа мочи выявляют мочевую инфекцию.

Подковообразную почку можно определить при глубокой пальпации живота в виде плотного малоподвижного образования.

Наиболее достоверный метод диагностики — УЗИ с допплерогра-фией, позволяющее выявить наличие перешейка.

Рентгенологически при хорошей подготовке кишечника почка имеет вид подковы, обращенной выпуклостью вниз.

На экскреторных урограммах подковообразная почка характеризуется ротацией чашечно-лоханочной системы и изменением угла, составленного продольными осями сросшихся почек. Если в норме этот угол открыт книзу, то при подковообразной почке — кверху (рис. 6-29). Тени мочеточников обрисовывают «вазу для цветов»: отойдя от лоханок, мочеточники расходятся в стороны, затем по пути в мочевой пузырь постепенно сближаются (рис. 6-30). Наиболее чётко контуры почки выявляют при ангиографии в фазу нефрограммы.

Лечение

Операции

на подковообразной почке обычно выполняют

лишь при наличии осложнений (гидронефроз,

камни, опухоль и др.). С

целью

выявления характера кровоснабжения

перед операцией целесообразно

выполнить почечную ангиографию.

Операции

на подковообразной почке обычно выполняют

лишь при наличии осложнений (гидронефроз,

камни, опухоль и др.). С

целью

выявления характера кровоснабжения

перед операцией целесообразно

выполнить почечную ангиографию.