- •5. Принципы рациональной организации производственного процесса.

- •6. Линейная структура управления предприятием.

- •7. Функциональная структура управления предприятием.

- •8. Дивизиональная структура управления предприятием.

- •10.Организационно - правовые формы предприятий в рк. Физические и юридические лица.

- •11.Коммерческие организации - Хозяйственные товарищества.

- •12. Полное товарищество

- •13. Коммандитное товарищество.

- •18. Некоммерческая организация- Учреждение

- •19. Некоммерческая организация-Фонд

- •20. Некоммерческая организация - Общественное объединение

- •21. Некоммерческая организация - Потребительская кооперация

- •22. Общественные и религиозные объединения

- •23. Государственные предприятия - на праве хозяйственного ведения (хв)

- •25. Нормирование труда на предприятии. Трудовые нормы и нормативы.

- •26. Норма времени

- •27. Подготовительно — заключительное, Оперативное время.

- •28. Структура технической нормы времени

- •30. Норма выработки и Норма времени обслуживания рабочего места

- •31. Норма обслуживания

- •32. Норма численности и Норма управляемости

- •33. Нормированное задание

- •34. Методы установления норм труда

- •36. Фотография рабочего дня

- •37. Метод моментных наблюдений

- •Организация производства и менеджмент а.Т. Предприятия

- •64. Типы и технико-экономические особенности автотранспортных

- •38. Основы планирования работы автотранспортных предприятий

- •40. Планирование перевозок грузов

- •43. Средние показатели использования подвижного состава

- •45. Планирование технического развития и организации производства

- •46. Планирование показателей повышения экономической эффективности производства

- •1) Обобщающие показатели

- •2) Повышение эффективности использования труда

- •47. Повышение эффективности использования основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений;

- •48. Планирование материально-технического обеспечения автотранспортных предприятий

- •49. Организация труда работников автотранспортных предприятий

- •50. Оплата труда работников автотранспортных предприятий

- •51. Планирование производительности труда

- •52. Планирование численности работников

- •53. Планирование фонда заработной платы

- •54. Планирование снижения себестоимости перевозок

- •55.. Планирование доходов, прибыли и рентабельности

- •56. Фонд развития производства

- •57. Учет и отчетность на автотранспортных предприятиях

- •Оперативно-производственное планирование на автотранспортных предприятиях

- •58. Задачи оперативно-производственного планирования

- •59. Основные показатели оперативно-производственного плана

- •61. Пути совершенствования системы оперативно-производственного планирования

- •62. . Методика распределения дохода предприятий

- •63. Пример расчета нормативного распределения дохода строительной организации

- •64. Типы и технико-экономические особенности автотранспортных

Лекционный материал ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Основные понятия и общие функции управления.

Управление предприятием является сложным, комплексным процессом. Р. Декарт писал: «Дайте понятиям точное толкование и вы освободите мир от половины заблуждений». В настоящее время международный и национальный уровни унификации и стандартизации терминов и понятий в области экономики, управления конкурентоспособностью, маркетинга, менеджмента и организации производства весьма низкий. У каждого автора свой подход к понятиям и определениям в данной сфере науки, что приводит к эксклюзивной расшифровке я понятий по одному и тому же вопросу, к непониманию друг друга и другим негативным явлениям.

Представить подобную ситуацию в метрологии, электротехнике, механике, физике, просто невозможно.

Основным недостатком многих понятий и определений является их не комплексность и бессистемность.

. В производственной системе главным, первичным является ее окружение, вторичным структура. Окружение, не соответствующее объекту, рано или поздно «вытолкнет» его из своей среды. Объект не сможет адаптироваться.

Таким образом, производственная система — это единство материальных и нематериальных компонентов анализируемого объекта, их внешних и внутренних связей, обеспечивающих рациональность информационных, производственных, управленческих и других процессов по переработке входа системы объекта в ее выход и достижению целей субъекта управления. Объект (предприятие,.), не отвечающий этим условиям, является бессистемным, хаотичным.

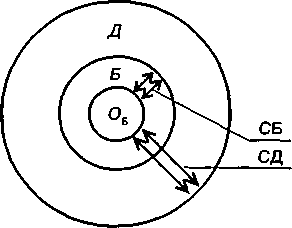

Составляющие производственной системы представлены на рис. 1, рис.2.

Рис.1

ОБ — объект; Б — ближнее окружение объекта; Д — дальнее окружение объекта; СБ — связи объекта с ближним окружением; СД — связи объекта с дальним окружение

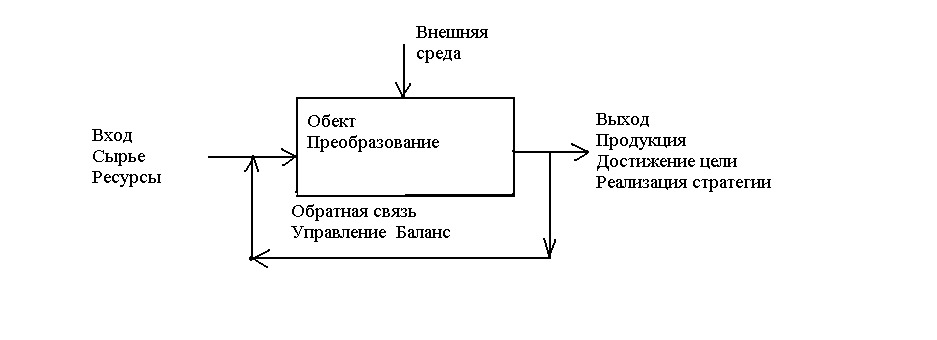

Деятельность каждой организации вовлечена в три процесса Рис.2:

получение ресурсов из внешней среды (вход);

превращение ресурсов в продукт (преобразование);

передача продукта во внешнюю среду (выход). Управление призвано обеспечивать баланс входа и выхода

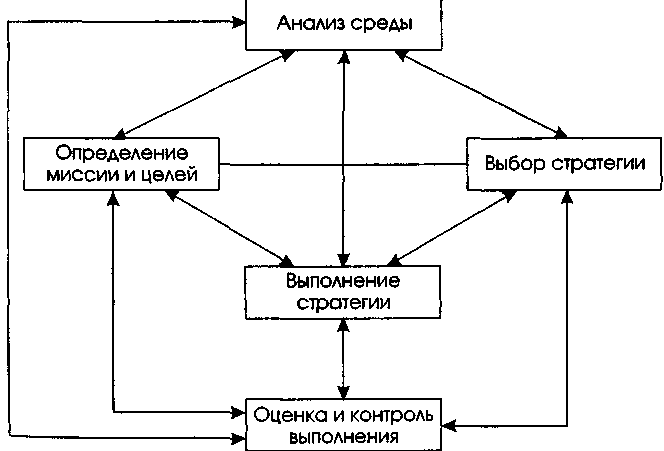

Для создания и реализации стратегии фирмы необходимо решить 5 взаимосвязанных управленческих задач рис.3.

Рис. 3. Структура стратегического управления

*)Определение миссии и целей

Миссия-это сжатое выражение общественной значимости организации (здоровье, Комфорт, безопасность и т.д.) Миссия придает фирме оригинальность, и смысл. Формирование миссии и установление целей фирмы приводят к тому, что становится ясным, для чего функционирует фирма и к чему она стремится.

*)Анализ среды

Анализ среды считается базой для определения миссии и достижения целей фирмы и .предполагает изучение трех ее составляющих:

макроокружения;

непосредственного окружения;

внутренней среды организации.

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих, научно-технического и технологического развития общества, инфраструктуры и т.п.

Непосредственное окружение: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:

кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.;

организация управления;

производство, включающее организационные, операционные и технико-технологические характеристики, научные исследования и разработки;

финансы фирмы;

маркетинг;

организационная культура.

*)Выбор стратегии — это принятие решения по поводу того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами, как и в каком направлении развиваться организации, какое место занимать на рынке и т.п.

*)Выполнение стратегии - это проведение стратегических изменений в организации, переводящих ее в состояние, в котором организация будет готова к проведению стратегии в жизнь.

*)Оценка и контроль реализации стратегии - это логически завершающий процесс в стратегическом управлении со следующими основными задачами:

определение того, что и по каким показателям проверять;

оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми стандартами, нормативами или другими эталонными показателями;

выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате проведенной оценки;

осуществление корректировки, если она необходима и возможна.

Стратегический контроль выясняет возможность реализации принятой стратегии и достижения поставленных целей. Корректировка по результатам стратегического контроля может касаться как реализуемой стратегии, так и целей фирмы.

Организация производства — это единство структуры и содержания производственной системы, ее формы как юридического лица, и процесса функционирования системы в соответствии с ее миссией по переработке входа системы в ее выход с целью выпуска конкурентоспособных товаров.

Процесс — это совокупность средств и методов переработки по заданным регламентам компонентов входа системы в ее выход.

Конкуренция — это процесс управления субъектом его конкурентными преимуществами на конкретном рынке. Конкуренция может осуществляться на основе: 1) критерия повышения качества товара или услуги; 2) качества сервиса;

3) оптимизации цены (ценовая); 4) снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара и услуг; 5) повышения качества управления.

Конкурентное преимущество — какая-либо эксклюзивная ценность, которая дает превосходство перед конкурентами.

Ценность — это нечто особенное, то, чем система владеет (содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем.

Конкурентоспособность определяет способность объекта выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами на данном рынке. Конкурентоспособность формируется на стадиях стратегического маркетинга и НИОКР.

2. Динамика развития теории управления и организации производства.

У истоков формирования современной «классической» школы теории управления и организации стоял Фредерик У. Тейлор, который в 1902 г. опубликовал книгу «Управление предприятием», в 1911 г.— «Принципы научного управления»

Концепция Тейлора основана на инженерном подходе к управлению:

дифференциация производственных функций на управленческие и исполнительские;

глубокая дифференциация производственного процесса и узкая специализация рабочих;

научно обоснованное нормирование времени выполнения каждой операции производственного процесса на основе большого числа проводимых хронометражных наблюдений и фотографий рабочего дня;

отбор наиболее рациональных приемов и методов выполнения трудовых процессов;

введение сдельной оплаты труда.

У Тейлора появилось много последователей. Наиболее выдающимся из них был главный управляющий французского горнодобывающего и металлургического концерна Анри Файоль. В 1916г. Файоль опубликовал во Франции книгу «Общее и промышленное управление», в которой обосновывается необходимость управления по пяти общим функциям: 1) планирование; 2) организация; 3) распоряжение; 4) координация; 5) контроль. При рациональной организации управления Файоль исходил из следующих предпосылок:

• предприятие должно производить продукт, который пользуется спросом на рынке и отвечает требованиям его покупателей, прежде всего по качеству

• продажу товара следует производить по минимально возможной цене, так как она увеличивает спрос и позволяет реализовать эффект масштаба;

• «сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня». За счет соблюдения этого принципа снижаются затраты, повышаются производительность труда и качество продукции;

• покупатель всегда прав

Файоль сформулировал и на практике применял 14 принципов управления:

разделение труда,- полномочия и ответственность,- дисциплина, -единоначалие,- единство действий,- подчиненность личных интересов корпоративным интересам,- вознаграждение персонала,- централизация, - скалярная цепь (непрерывная цепь команд по уровням иерархии),- порядок, справедливость,- стабильность персонала,- инициатива,- корпоративный дух.

Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»*. В 1903 г. им была основана компания «Форд мотор». Форд имел большой успех как предприниматель. Разработанная им система управления производством базировалась на следующих принципах:

постоянное обучение;

ведение нормального образа жизни;

напряженный, целеустремленный труд;

интересы дела следует ставить выше личных;

ориентация деятельности на потребителя;

ориентация на новшества;

ориентация на понятные, простые решения;

честность в конкурентной борьбе;

воспитание в себе и каждом члене коллектива стремления работать качественно, не перекладывая ответственность за качество на других;

забота о рабочих, работающих на конвейере и других тяжелых работах (Форд установил нижнюю планку заработной платы рабочих в два раза выше, чем у конкурентов, что позволяло ему нанимать лучших рабочих);

стремление к максимальной унификации и стандартизации составных частей машины и технологических процессов, что позволяло, с одной стороны, снижать себестоимость изделий за счет использования эффекта масштаба и автоматизации производства, а с другой — исключало разнообразие для потребителей;

стремление беречь время потребителя;

четкая организация труда и производства на принципах унификации и стандартизации, на основе разработки инструкций, регламентирующих процессы, их контроль, меры стимулирования и ответственности.

В 1933 г. выходит книга американского социолога Элтона Мэйо

Основные тезисы доктрины «человеческих отношений», разработанные Мэйо, сводятся к следующему:

люди в основном мотивируются социальными потребностями и ощущают свою индивидуальность благодаря отношениям с другими людьми;

в результате промышленной революции и рационализации процесса труда сама работа в значительной степени потеряла привлекательность, поэтому удовлетворение человек должен искать в социальных взаимосвязях;

люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им людей, чем к побуждениям и мерам контроля, исходящим от руководства;

работник откликается на распоряжение руководителя, если руководитель может удовлетворить социальные потребности своих подчиненных и их желание быть понятыми.

Психологические аспекты управления одной из первых начала исследовать американский психолог Мери Фоллетт. Она выдвинула идею так называемого «конструктивного конфликта». Конфликт может разрешаться только одним из трех способов:

доминированием, т.е. победой одной конфликтующей стороны над другой;

компромиссом, т.е. соглашением, достигнутым благодаря взаимным уступкам;

интеграцией, т.е. когда ни одна из сторон ничем не жертвует, и обе стороны выигрывают.

Абрахам Маслоу опубликовал в 1954 г.— работу «Мотивация и личность Маслоу утверждает, что человек никогда не может полностью реализовать свои цели, ибо, удовлетворив одну потребность и достигнув одной цели, он стремится к другим.

Развивая эту мысль, Маслоу сделал три допущения относительно человеческой природы:

1) люди — это социальные животные, потребности которых постоянно растут; 2) состояние неудовлетворенности или ощущение неудовлетворенных потребностей побуждает человека к действию; 3) потребности образуют иерархию с элементарными потребностями на нижнем уровне (физиологические потребности и потребность в безопасности, защищенности) и потребностями более высоких уровней (в причастности к социальной группе, самореализации). Удовлетворение потребностей первой группы происходит за счет внешних факторов (пища, благоприятная окружающая среда, друзья и пр.), тогда как потребности развития и роста присущи самой личности, имеют внутреннюю природу

. К представителям эмпирической школы управления можно отнести П. Друкера, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, А. Томпсона, А. Стрикленда, Р. Фэлкома и др.

Большой вклад в развитие организационной науки внес и Алексей Капитонович Гастев.

А.К. Гастев был лично знаком с Ф. Тейлором и Г. Фордом, находился с ними в переписке.

По Гастеву, научный менеджмент должен основываться на следующих исходных позициях:

предварительный анализ объекта, членение его на элементарные составляющие;

выбор наилучших приемов выполнения трудовых процессов, их распределение в функциональные взаимосвязанные ряды;

компоновка отобранных вариантов выполнения приемов трудовых процессов по принципу их экономного (рационального) расположения;

применение комплексного и количественного подходов к регламентации трудовых процессов;

письменное изложение распоряжений, выдаваемых подчиненным.

3. Производственная структура предприятия.

Под производственной структурой предприятия понимается состав образующих его участков, цехов, служб и формы их взаимосвязи в процессе производства продукции.

Производственная структура позволяет осуществить разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию. Она оказывает существенное влияние на технико-экономические показатели производства, на структуру управления предприятием, организацию оперативного и бухгалтерского учета. Ее совершенствование создает условия для интенсификации производства, эффективного использования трудовых, материальных, финансовых ресурсов и повышения качества продукции.

В отличие от производственной структуры, общая структура предприятия включает различные общезаводские службы и хозяйства, в т.ч. связанные с культурно-бытовым обслуживанием работников предприятия.

Главными элементами производственной структуры предприятия являются рабочие места, участки и цеха. Первичным звеном пространственной организации производства является рабочее место.

Рабочим местом называется неделимое в организационном отношении звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для выполнения определенной производственной или обслуживающей операции (или их группы), оснащенное соответствующим оборудованием и организационно-техническими средствами. Существует несколько классификаций рабочих мест, наиболее распространенные следующие:

1) Рабочее место может быть простым и комплексным. Для первого характерно производство дискретного типа, где один работник занят использованием конкретного оборудования. Простое рабочее место может быть одно и многостаночным.

В случае использования сложного оборудования или аппаратных процессов рабочее место становится комплексным, т.к. оно обслуживается группой людей (бригадой) с определенным разграничением функций при выполнении работ. Значение комплексного рабочего места увеличивается с повышением уровня механизации и автоматизации производства. 2) Рабочее место может быть стационарным и подвижным. Стационарное рабочее место расположено на закрепленной производственной площади, оснащенной соответствующим оборудованием, а предметы труда подаются к рабочему месту. Подвижное рабочее место передвигается с соответствующим оборудованием по мере обработки предметов труда.

В зависимости от особенностей выполнения работ рабочие места могут подразделяться на специализированные и универсальные.

Участком называется производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, которое осуществляет часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства. Производственные участки специализируются как подетальные и технологические. Первые связаны между собой частичным производственным процессом по изготовлению определенной части готового продукта, вторые - по выполнению одинаковых операций.

Участки, связанные между собой постоянными технологическими связями, объединяются в цехи.

Цех - это наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в которой находятся в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных органов. Цех более сложная структура управления с развитыми внешними и внутренними взаимосвязями. Он является основной структурной единицей крупного предприятия, наделяется определенной производственной и хозяйственной самостоятельностью. Это подразделение обособленно в организационном, техническом и административном отношении как производственная единица и выполняет закрепленные за ним функции. Каждый цех получает от заводоуправления единое плановое задание, которое регламентирует объем выполняемых работ и номенклатуру выпускаемой продукции с учетом качества и предельных затрат на планируемый период.

Цехи предприятия в зависимости от специализация, могут быть организованы по технологическому, предметному и смешанному типам.

При технологическом типе организации цех специализируется на выполнении однородных технологических операций. Это приводит к усложнению взаимосвязей между участками и цехами, а также к частым переналадкам оборудования.

Положительным моментом такой организации является высокая загрузка оборудования и относительная простота системой управления производством, связанная с выполнением одного технологического процесса.

При предметном типе цехи специализируются на изготовлении определенного изделия или его части, применяя при этом различные технологические процессы. Это создает возможность организации предметно-замкнутых цехов, в которых выполняется разнообразные технологические процессы. Такие цехи имеют законченный цикл производства.

Положительным моментом такой организации является более глубокая специализация рабочих мест, что дает возможность применения высокопроизводительного оборудования, которое обеспечивает рост производительности труда, повышает качество продукции и сокращает длительность производственного цикла.

Отрицательной стороной является то, что при незначительном объеме производства и трудоемкости выпускаемых изделий производство может

оказаться неэффективным, так как это приводит к неполной загрузке оборудования и производственных площадей.

Наряду с технологической и предметной структурами, на промышленных предприятиях широкое распространение получил смешанный (предметно-технологический) тип производственной структуры.

Смешанный тип производственной структуры имеет ряд преимуществ:

- обеспечивает уменьшение объемов внутрицеховых перевозок;

- сокращает длительность производственного цикла изготовления продукции;

- улучшает условия труда;

-обеспечивает высокий уровень загрузки оборудования и рост производительности труда;

-снижает себестоимость продукции

Совершенствование производственной структуры должно идти по пути расширения предметной и смешанной специализации, организации участков и цехов на основе высокой загрузки оборудования, а также централизации вспомогательных подразделений предприятия.

Промышленные предприятия могут быть организованы с полным и неполным циклом производства. Предприятия с полным циклом производства имеют все необходимые цехи и службы для изготовления сложного изделия, а на предприятиях с неполным циклом производства отсутствуют некоторые цехи, относящиеся к определенным стадиям производства.

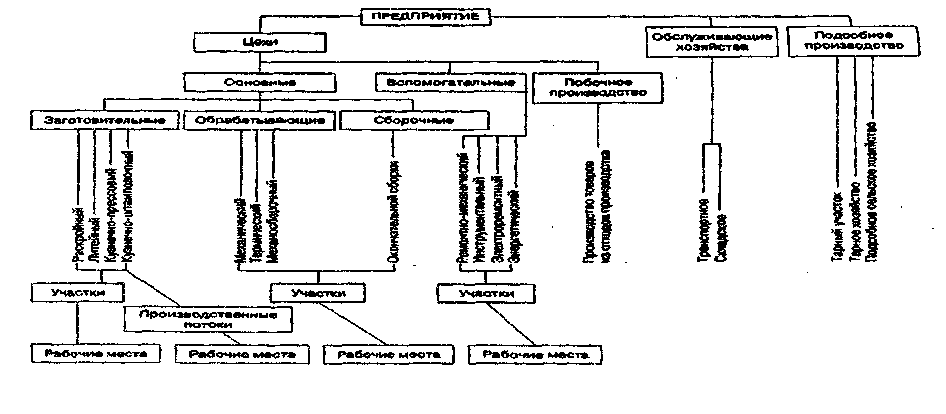

Все цехи и хозяйства промышленного предприятия можно разделить на цехи основного производства, вспомогательные цехи и обслуживающие хозяйства. На отдельных предприятиях могут быть подсобные и побочные цехи, на рисунке 1.1 приведена производственная структура предприятия.

Рис. 1.1. Производственная структура машиностроительного предприятия

К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие основную продукцию предприятия. Основные цехи делятся на заготовительные, обрабатывающие и сборочные.

Задача вспомогательных цехов - изготовление инструментальной оснастки для производственных цехов предприятия, производство запасных частей для заводского оборудования и энергетических ресурсов.

К подсобным цехам относятся цехи, осуществляющие добычу и обработку вспомогательных материалов.

Побочные цехи - это цехи, в которых изготавливается продукция из отходов производства либо осуществляется восстановление использованных вспомогательных материалов для нужд производства.

Назначение обслуживающих хозяйств - обеспечение всех звеньев предприятия различными видами обслуживания: инструментальным, ремонтным, энергетическим, транспортным, складским и т.п. Важное место в производственной структуре предприятия занимают службы снабжения и подготовки новых изделий и прогрессивных технологий. Последняя включает экспериментальный цех, различные лаборатории по испытанию новых материалов, готовой продукции и технологических процессов.

Система обслуживания производственного процесса заключается в обеспечении его бесперебойного и эффективного функционирования.

При усилении ориентации предприятий на нужды потребителя в значительной мере расширился состав подразделений сервисного обслуживания, которые изучают конъюнктуру рынка, занимаются комплектацией изделий, обеспечивают монтаж, наладку и гарантийный ремонт реализованной продукции. Сервисные службы имеют необходимый запас деталей, узлов и агрегатов, позволяющий вести ремонт уже произведенной продукции.

Большую роль на предприятии также играют подразделения социальной инфраструктуры, которые признаны обеспечивать социальное обслуживание рабочих. Прежде всего это мероприятия по улучшению охраны труда, техники безопасности, медицинскому обслуживанию, организации отдыха, спорта, бытового обслуживания и т.п.

4. Факторы, влияющие на производственную структуру.

Анализ и обоснование направлений совершенствования структуры предприятия должны проводиться с учетом внешних и внутренних факторов и выбранной стратегии развития.

Факторы, влияющие на формирование производственной структуры предприятия, можно разделить на несколько групп.

Общеструктурные (народнохозяйственные) факторы определяют комплексность и полноту структуры предприятия. К их числу относятся: состав отраслей хозяйства, соотношение между ними, степень их дефференциации, предполагаемые темпы роста производительности труда, внешнеторговые связи и т.п. К числу отраслевых факторов относятся: широта специализации отрасли, обеспеченность отрасли услугами других отраслей.

Региональные факторы определяют обеспеченность предприятия различными коммуникациями: газо- и водопроводами, транспортными магистралями, средствами связи и т.п.

Общеструктурные, отраслевые и региональные факторы образуют в совокупности внешнюю среду функционирования предприятий. Эти факторы необходимо учитывать при формировании структуры предприятия.

Значительное число факторов, влияющих на производственную инфраструктуру, являются внутренними по отношению к предприятию. Среди них можно выделить:

объем выпуска продукции и ее трудоемкость;

степень развития специализации и кооперации;

мощность и особенности организации транспорта;

квалификацию рабочей силы;

степень развития информационных систем и т.п.

Переход предприятий к рынку обуславливает значимость вышеуказанных факторов, которые обеспечивают коммерческую эффективность производства.

5. Принципы рациональной организации производственного процесса.

Принципы можно разделить на две категории: общие, не зависящие от конкретного содержания производственного процесса, и специфические, характерные для конкретного процесса.

Общие принципы - это принципы, которым должно подчиняться построение любого производственного процесса во времени и пространстве. К ним можно отнести:

-принцип специализации, означающий разделение труда между отдельными подразделениями предприятия и рабочим местом и их кооперирование в процессе производства;

-принцип параллельности, предусматривающий одновременность осуществления отдельных частей производственного процесса, связанного с изготовлением определенного изделия;

принцип пропорциональности, предполагающий относительно равную производительность в единицу времени взаимосвязанных подразделений предприятия;

принцип прямоточности, обеспечивающий кратчайший путь движения предметов труда от запуска сырья или полуфабрикатов до получения готовой продукции;

-принцип непрерывности, предусматривающий максимальное сокращение перерывов между операциями;

-принцип ритмичности, означающий, что весь производственный процесс и составляющие его частичные процессы по изготовлению заданного количества продукции должны строго повторяться в равные промежутки времени;

-принцип технической оснащенности, ориентированный на механизацию и автоматизацию производственного процесса, устранение ручного, монотонного, тяжелого, вредного для здоровья человека труда.

6. Линейная структура управления предприятием.

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, что управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним доминантным лицом-руководителем, который получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части хозяйственного объекта, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем.

Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях функционирования мелких предприятий с несложным производством при отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, потребителями, научными и проектными организациями и т.д. В настоящее время такая структура используется в системе управления производственными участками, отдельными небольшими цехами, а также небольшими фирмами с однородной и несложной технологией.

Преимущества линейной структуры управления заключается в простоте ее применения. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются условия для оперативного принятия решений, для поддержания необходимой дисциплины в коллективе.

К числу недостатков линейного ОСУ следует отнести жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации , передаваемой от одного уровня управления к другому и таким образом ограничивает инициативу у работников низшего звена. При этом предъявляются высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и управления персоналом.