- •Содержание

- •Введение

- •Рабочая учебная программа дисциплины

- •1.1. Цели и задачи дисциплины

- •1.2. Структура и объем дисциплины

- •1.3. Содержание дисциплины Распределение фонда времени по темам и видам занятий

- •1.4. Требования к уровню освоения дисциплины и формы текущего и промежуточного контроля

- •Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Информатика»

- •1 Семестр

- •2 Семестр

- •1.5. Содержание индивидуальной работы студента (под руководством преподавателя)

- •2. Учебно-методическое пособие

- •2.1. Конспект лекций

- •Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов создания, сбора, передачи, обработки, накопления и хранения информации средствами вычислительной техники.

- •1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества информации, формы представления информации. Системы передачи информации.

- •1.2 Меры и единицы представления, измерения и хранения информации

- •Синтаксическая мера информации

- •Семантическая мера информации

- •Прагматическая мера информации

- •Единицы измерения информации.

- •1.3 Системы счисления

- •Формы представления чисел

- •Двоичная система счисления

- •Правила выполнения простейших арифметических действий.

- •1.4. Основные понятия алгебры логики. Логические основы эвм.

- •Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов

- •2.1. История развития эвм. Понятие и основные виды архитектуры эвм

- •2.2. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. Центральный процессор. Системные шины и слоты расширения

- •2.3. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики

- •2.4. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики

- •Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. Создание текстовых документов и электронных таблиц

- •3.1. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и их характеристики.

- •3.2. Системное программное обеспечение.

- •3.3. Прикладное программное обеспечение. Его классификация и область применения.

- •4.2. Информационная модель объекта

- •Тема 5. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого уровня. Программное обеспечение и технологии программирования

- •5.1. Алгоритм и его свойства. Структура алгоритма.

- •5.2. Эволюция и классификация языков программирования

- •5.3 Трансляция, компиляция и интерпретация

- •Тема 6. Базы данных.

- •6.1. Основные понятия о базах данных.

- •Виды моделей данных

- •Классификация баз данных

- •Реляционные базы данных

- •Основные понятия реляционных баз данных

- •Основные операции с данными в субд.

- •6.2. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. Базы знаний. Экспертные системы.

- •Классификация экспертных систем по решаемой задаче

- •Базовые сетевые топологии

- •7.1. Глобальные сети эвм.

- •История

- •Адресация в Интернете

- •7.3. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Электронная подпись.

- •Вредоносные программы

- •Методы преобразования информации

- •2.2. Содержание практических занятий

- •Блок-схема алгоритма»

- •Блок-схема алгоритма»

- •2.3. Лабораторный практикум по дисциплине

- •Содержание лабораторных занятий лабораторная работа №1. « кодирование информации»

- •Кодирование символьной информации

- •Кодирование графических изображений

- •Лабораторная работа №2. «информация и энтропия»

- •Лабораторная работа №3. «позиционные системы счисления»

- •Краткие теоретические сведения:

- •Формы представления чисел

- •Двоичная система счисления

- •Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления

- •Взаимное преобразование двоичных, восьмеричных и шестнадцатеричных чисел

- •Двоично-десятичная система счисления

- •Лабораторная работа №4. «Логические основы функционированиЯ эвм»

- •Логические элементы

- •Лабораторная работа №5. «основные приемы работы в microsoft word»

- •Интересное предложение

- •Образец формул

- •Лабораторная работа №6. «Технология создания электронных таблиц в ms Excel»

- •Функции ms Excel

- •Счётесли

- •Задания для выполнения:

- •Лабораторная работа №7. «Основы работы с MathCad»

- •Лабораторная работа №8. «проектирование алгоритмов. Блок-схема алгоритма»

- •Лабораторная работа 9. «Знакомство с редактором Turbo Pascal»

- •Структура программы.

- •Задание 4. Вычислить значение функции

- •Лабораторная работа 9. «Операторы циклов»

- •Лабораторная работа №11. «основы обработки реляционных баз данных средствами

- •1. 2. Задания для самостоятельной работы

- •Лабораторная работа №12. «Основы работы с языком html»

- •Лабораторная работа №13. «информационная безопасность. Основы криптографии»

- •Тулыио целзио тсдизло

- •Современные алгоритмы шифрования

- •Требования к оформлению и защите лабораторных работ

- •3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •3.1. Перечень основной и дополнительной литературы

- •3.2 Методические рекомендации для преподавателя

- •3.3. Методические указания студентам по изучению дисциплины

- •3.4. Методические указания и задания для выполнения курсовой работы

- •Варианты заданий для выполнения курсовой работы

- •3.5.Методические указания и темы для выполнения контрольных работ

- •3.6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

- •3.7. Программное обеспечение использования современных информационно-коммуникативных технологий

- •Поволжский государственный университет сервиса

- •Поволжский государственный университет сервиса

- •Приложение 1

- •Integer - целые из интервала [ -32768; 32767 ];

- •С т а н д а р т н ы е математические ф у н к ц и и

- •Формулы возведения в степень

- •Запись математических выражений

1.5. Содержание индивидуальной работы студента (под руководством преподавателя)

Индивидуальная работа организуется преподавателем для студентов на добровольной основе в следующих случаях:

индивидуального графика обучения;

углубленного изучения курса.

При обучении по индивидуальному графику студент должен выполнить все лабораторные задания по темам курса, представленные и описанные в разделе 2.3 данного УМКД.

Для более углубленного изучения дисциплины необходимо ознакомиться со следующими темами:

Цели и задачи государственной политики в области информатизации.

Информатизация общества.

Системы программирования.

Языки программирования высокого уровня.

Ветвления и циклы в алгоритмах.

Объектно-ориентированное программирование.

Моделирование информационных процессов.

Базы данных.

Распределенные информационные системы.

Системное программное обеспечение.

Методы и средства защиты информации.

Искусственный интеллект.

Экспертные системы.

2. Учебно-методическое пособие

2.1. Конспект лекций

Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов создания, сбора, передачи, обработки, накопления и хранения информации средствами вычислительной техники.

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества информации, формы представления информации. Системы передачи информации.

Информатика — это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими.

Предмет информатики составляют следующие понятия:

аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;

программное обеспечение средств вычислительной техники;

средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения;

средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами.

Основной задачей информатики является систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами вычислительной техники. Цель систематизации состоит в выделении, внедрении и развитии передовых, наиболее эффективных технологий, в автоматизации этапов работы с данными, а также в методическом обеспечении новых исследований.

Французский термин informatigue (информатика) образован путем слияния слов information (информация) и automatigue (автоматика) и означает "информационная автоматика или автоматизированная переработка информации". В англоязычных странах этому термину соответствует синоним computer science (наука о компьютерной технике).

Выделение информатики как самостоятельной области человеческой деятельности в первую очередь связано с развитием компьютерной техники. Причем основная заслуга в этом принадлежит микропроцессорной технике, появление которой в середине 70-х гг. послужило началом второй электронной революции. С этого времени элементной базой вычислительной машины становятся интегральные схемы и микропроцессоры, а область, связанная с созданием и использованием компьютеров, получила мощный импульс в своем развитии. Термин "информатика" приобретает новое дыхание и используется не только для отображения достижений компьютерной техники, но и связывается с процессами передачи и обработки информации.

Информатику в узком смысле можно представить как состоящую из трех взаимосвязанных частей — технических средств (hardware), программных средств (software), алгоритмических средств (brainware). В свою очередь, информатику, как в целом, так и каждую ее часть обычно рассматривают с разных позиций: как отрасль народного хозяйства, как фундаментальную науку, как прикладную дисциплину.

Современная информатика включает следующие научные направления:

теоретическую информатику (теорию информации, теорию кодирования, математическую логику, теорию систем и др.);

кибернетику (теорию управления в природе, технике и обществе);

искусственный интеллект (распознавание образов, понимание речи, машинный перевод, логические выводы, алгоритмы самообучения);

вычислительную технику (устройство компьютеров и компьютерных сетей);

программирование (методы создания новых программ);

прикладную информатику (персональные компьютеры, прикладные программы, информационные системы и т.д.).

Главная функция информатики заключается в разработке методов и средств преобразования информации и их использовании в организации технологического процесса переработки информации.

Латинское слово «informatio» переводится как «разъяснение», «сведения». В быту под информацией мы обычно понимаем любые сведения или данные об окружающем нас мире и о нас самих.

Информация содержится в человеческой речи, текстах книг, журналов и газет, сообщениях радио и телевидения, показаниях приборов и т. д. Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств, хранит и перерабатывает ее с помощью мозга и центральной нервной системы. Передаваемая информация обычно касается каких-то предметов или нас самих и связана с событиями, происходящими в окружающем нас мире.

Более узкое определение дается в технике, где:

ИНФОРМАЦИЯ – это все сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования.

Человек получает информацию через свои органы чувств: глаза, уши, рот, нос и кожу. Поэтому всю получаемую нами информацию можно разделить на следующие виды:

зрительная информация (визуальная, от англ. visual), которая поступает через глаза (по разным оценкам, 80‐90% всей получаемой нами информации);

звуковая информация (аудиальная, от англ. audio);

вкусовая информация (вкус);

запахи (обонятельная информация);

тактильная информация, которую мы получаем с помощью осязания, «на ощупь»

Зафиксированная (закодированная) каким-то способом информация может быть представлена в различных формах:

символ (буква, цифра, знак) – самый простой вид информации;

текст, который строится из символов; в отличие от набора символов, в тексте важен порядок их расположения, например, КОТ и ТОК - два разных текста, хотя они состоят из одинаковых символов;

числовая информация (иногда ее не считают отдельным видом информации, полагая, что число -это текст специального вида, состоящий из цифр);

графическая информация (рисунки, картины, чертежи, карты, схемы, фотографии);

звуковая информация (звучание голоса, мелодии, шум, стук, шорох и т.п.);

комбинированная информация, которая объединяет несколько видов информации (например, видеоинформация).

С понятием информации связаны такие понятия, как сигнал, сообщение и данные.

Сигнал (от латинского signum — знак) представляет собой любой процесс, несущий информацию.

Данные — это информация, представленная в формализованном виде и предназначенная для обработки ее техническими средствами, например, ЭВМ.

Сообщение — это информация, представленная в определенной форме и предназначенная для передачи.

Различают две формы представления информации — непрерывную и дискретную. Поскольку носителями информации являются сигналы, то в качестве последних могут использоваться физические процессы различной природы. Например, процесс протекания электрического тока в цепи, процесс механического перемещения тела, процесс распространения света и т. д. Информация представляется (отражается) значением одного или нескольких параметров физического процесса (сигнала), либо комбинацией нескольких параметров.

Сигнал называется непрерывным, если его параметр в заданных пределах может принимать любые промежуточные значения. Сигнал называется дискретным, если его параметр в заданных пределах может принимать отдельные фиксированные значения.

Следует также различать непрерывность или дискретность сигнала по уровню и во времени.

Можно выделить три основных информационных процесса:

• хранение информации,

• обработка информации,

• передача информации.

Для хранения информации человек, прежде всего, использует свою память. Можно считать, что мозг – это одно из самых совершенных хранилищ информации, во многом превосходящее компьютерные средства. Для запоминания и поиска информации используются нервные клетки мозга – нейроны, их более ста миллиардов.

К сожалению, человек многое забывает. Поэтому в древности он записывал информацию на камне, папирусе, бересте, пергаменте, а сейчас – на бумаге, магнитной ленте, электронных носителях. Это нужно еще и для того, чтобы передать знания другим людям, в том числе и следующим поколениям.

В XX веке появились новые средства хранения информации: перфокарты и перфоленты, магнитные ленты и магнитные диски, лазерные диски, флэш-память.

Обработка – это любое изменение информации, причем изменяться может как содержание информации, так и ее форма.

Можно выделить четыре важнейших вида обработки:

• создание новой информации, например, решение задачи с помощью вычислений или логических рассуждений;

• кодирование, когда меняется форма (внешний вид), но не содержание информации; например, перевод текста на другой язык; один из видов кодирования – шифрование, цель которого – скрыть смысл (содержание) информации от посторонних;

• поиск информации, например, в книге, в библиотечном каталоге, на схеме или в Интернете;

• сортировка – расстановка элементов списка в заданном порядке, например, расстановка чисел по возрастанию или убыванию, расстановка слов или фамилий по алфавиту; одна из задач сортировки – облегчить поиск информации.

Компьютер позволяет «усилить» возможности человека в тех задачах обработки информации, решение которых требует длительных расчетов по известным алгоритмам. Однако, в отличие от человека, компьютер не может «мыслить» образами, поэтому для него недоступно фантазии, размышления, творчество.

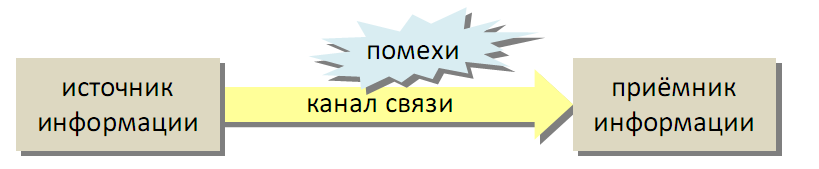

При передаче информации всегда есть два объекта – источник и приемник информации.

Эти роли могут меняться, например, во время диалога каждый из участников выступает то в роли источника, то в роли приемника информации.

Информация проходит от источника к приемнику через канал связи. При разговоре людей – это воздух, в котором распространяются звуковые волны. В компьютерах информация передается с помощью электрических сигналов или радиоволн (в беспроводных устройствах). Информация может передаваться с помощью света, лазерного луча, системы телефонной или почтовой связи, компьютерной сети и др.

Рис.1.1. Передача информации

Рис.1.1. Передача информации

Информация поступает по каналу связи в виде сигналов, которые приемник может обнаружить с помощью своих органов чувств (или датчиков) и «понять» (раскодировать). Сигнал – это любое изменение в окружающей среде, которое можно как-то зафиксировать, например, звуковые колебания, радиоволны, вспышки света, изменение напряжения на контактах.

К сожалению, в реальном канале связи всегда действуют помехи: посторонние звуки при разговоре, шумы радиоэфира, электрические и магнитные поля. Помехи могут полностью или частично искажать информацию, вплоть до полной потери (вспомните телефонные разговоры при перегрузке сети).

Чтобы содержание сообщения, искаженного помехами, можно было восстановить, оно должно быть избыточным, то есть, в нем должны быть «лишние» элементы, без которых смысл все равно восстанавливается. Например, в сообщении «Влг впдт в Кспск мр» многие угадают фразу «Волга впадает в Каспийское море», из которой убрали все гласные. Этот пример говорит о том, что естественные языки содержат много «лишнего», их избыточность оценивается в 60‐80%.