- •Рекомендовано к изданию Ученым советом

- •1. Психологическая структура процесса и эффективность познавательной деятельности

- •1.1, Эволюция подходов к проблеме эффективности процесса обучения

- •1.3. Структура процесса обучения как психологической системы

- •2. Экспериментальное исследование совместно-диалогической познавательной деятельности

- •2.2. Технология исследования

- •2.3 Эмпирические индикаторы совместной мыслительной деятельности

- •3. Процесс формирования совместной мыслительной деятельности

- •3.1. Начальная стадия формирования совместной мыслительной деятельности

- •3.2. Стадия преобразования псевдосовместной

- •3. 3. Стадия развитой совместной мыслительной деятельности

- •4. Совместная мыслительная деятельность в различных условиях общения

- •4.1. Совместная мыслительная деятельность в условиях депривации вербального общения

- •4.2. Совместная мыслительная деятельность в условиях относительного доминирования вербального или невербального общения

- •5. 1. Управление процессом учения в ходе формирования совместно- диалогической познавательной деятельности

- •5.2. Управление познавательной деятельностью в процессе преподавания

- •5.3. Диагностика познавательной деятельности в процессе преподавания

- •5.4. Управление эффективностью процесса обучения в ходе целенаправленного формирования оперативного мышления

- •6. Информационно-психологические системы управления процессом обучения

- •6Л Автоматизация контроля за качеством усвоения знаний

- •6.2 Информационная система управления учебным процессом

- •7.2. Развитие творческой активности личности в процессе обучения

- •7.3. Проблема микрогенезиса личностных образований

- •7.4. Развитие творческого потенциала личности преподавателя

- •7.5. Обучение и развитие личности в условиях полиэтнического «окружения

- •7.6. Проявления этнопсихологических особенностей личности в процессе обучения

- •7.7. Особенности проявления этнических предубеждений у детей в процессе обучения

- •8. Новые объяснительные возможности теории совместно-диалогической познавательной деятельности

- •8.2. Совместно-диалогическая познавательная деятельность и активные методы обучения

- •8.3. Психологические основы продуктивного обучения

3. Процесс формирования совместной мыслительной деятельности

3.1. Начальная стадия формирования совместной мыслительной деятельности

Как было уже отмечено, целеобразование в совместной деятельности так же, как и в индивидуальной деятельности, начинается с принятия испытуемыми инструкции экспериментатора. Предполагалось, что выполнение основного требования,

непосредственно представленного в инструкции, будет выступать для испытуемых в качестве ведущей деятельности, конечной целью которой является выключение высвеченной на табло фигуры. В процессе этой деятельности испытуемые преобразуют требование инструкции "работать поочередно" в требование "работать совместно" и самостоятельно актуализируют дополнительное требование "найти систему взаимосвязи между лампочками и тумблерами", поскольку они являются необходимыми условиями для успешного выполнения основного требования инструкции. Как было замечено ранее, эти требования содержатся в инструкции испытуемым лишь имплицитно. В первом случае в виде требования, обеспечивающего примитивный уровень совместности, во втором - в форме требований, предъявляемых к конечному этапу решения задачи.

Обязательность ' актуализации указанных требований обеспечивалось структурой предъявляемых задач. Актуализация дополнительных требований способствовала формированию общения, направленного на обеспечение совместности в работе и мыслительной деятельности, направленной на поиск системы взаимосвязи лампочек светового табло и тумблеров пультов. Процессы целеобразования, обеспечивающие эти деятельности, являются промежуточными по отношению к ведущей практической деятельности.

Таким образом, принятие инструкции приводило к

формированию деятельности, которая может обеспечиваться тремя различными по психологическому содержанию процессами целеобразования: образованием целей, направленных на достижение конечной цели "выключить фигуру"; образованием целей,

84

85

направленных

на поиск системы взаимосвязи";

образованием целей, направленных

на обеспечение "совместности".

направленных

на поиск системы взаимосвязи";

образованием целей, направленных

на обеспечение "совместности".

Конкретной задачей настоящего раздела явилось изучение процессов целеобразования на стадии преобразования индивидуальных по форме и практических по содержанию деятельностей в индивидуальные по форме и мыслительные по содержанию деятельности. Рассматриваемая стадия взаимодействия субъектов диады является первым необходимым шагом на пути к формированию совместной мыслительной деятельности. Для данного этапа взаимодействия характерна своеобразная преднастройка субъектов деятельностей к совместному познанию.

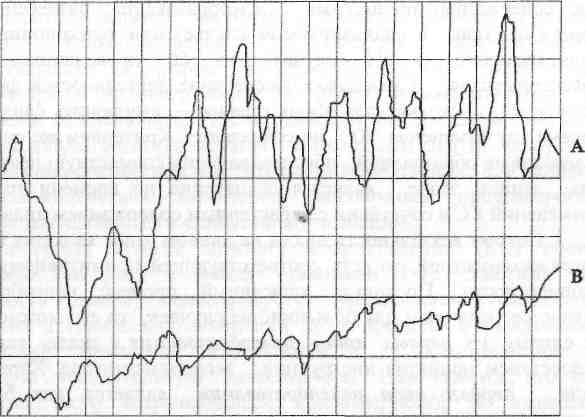

Сопоставляя кривые кожного сопротивления (КС) обоих испытуемых на рис. 4 между отметками 1-12 отметим, что деятельность диады характеризуется увеличением совпадений фазических и тонических изменений КС в процессе формирования практической совместной деятельности и ее преобразования в совместную мыслительную деятельность. Нам кажется, что эти достаточно часто встречающиеся закономерности не являются случайными. Можно предполагать, что в этом проявляется все более полное совпадение смыслов оценок, целей и мотивов деятельности. Для иллюстрации и качественного анализа отобраны фрагменты протоколов экспериментов с одной из диад.

Принятие инструкции испытуемыми, происходящее между отметками 13-14 (см.рис.4,) инициирует такой процесс целеобразования в диаде, когда испытуемый А сразу включается в деятельность по выключению искомой фигуры, а испытуемый Б пока медлит и обращается к партнеру: "Мне нажать 4г?" (см.рис.1). Данный процесс целеобразования, носящий по своему психологическому содержанию практический характер, явился результатом принятия основного требования инструкции "выключить фигуру" и направлен на реализацию стратегии "проб и ошибок". Для него характерна активность в практической деятельности одного испытуемого и выжидательная позиция другого. Процесс целеобразования в диаде индивидуализирован по форме и практичен по содержанию, один субъект уже целеобразует и действует, другой лишь готовится к этому. Индивидуальные процессы целеобразования разнесены по времени, что подтверждается несовпадениями изменений КС.

Из рассмотренного следует, что на первом этапе деятельность диады обеспечивается индивидуальными по форме и практическими по содержанию процессами целеобразования, разнесенными во времени . (как в анализируемом случае) или функционирующими одновременно (в 12 случаях из 60 проведенных нами

экспериментов). Смысловое обеспечение деятельностей формально совпадает, поскольку для обоих главное - выключить фигуру, в то время как изменения КС не совпадают. Критерием же совпадения смысловых образований, обеспечивающих совместную деятельность на. данном этапе, является совпадение по времени тонических изменений КС в сочетании с характерным содержанием диалога.

Потому деятельность диады на данном этапе является по форме псевдосовместной, то есть соответствующей примитивному уровню совместности. Поскольку описанный процесс целеобразования является типичным для большинства случаев, то его можно отнести к одному из первых видов целеобразования в диаде, явившегося следствием принятия инструкции экспериментатора. Характерным для первого вида целеобразования является, как было уже отмечено, разнесенность во времени инициации промежуточных целей практической деятельности в результате принятия испытуемыми инструкции экспериментатора.

Дальнейший анализ показывает, что испытуемый А, включившись в практическую деятельность по выключению фигуры, после первой же пробы замечает некоторую закономерность (отметка 14): "...получается обратная связь, если здесь начальная 2а, то спускается на 2 и в обратную сторону...". Характерным можно считать резкий спад КС на отметках 14-15 в момент обнаружения закономерности и довольно заметный фазический рост КС между отметками 16,5-18, когда испытуемый формирует цель - понять, в чем заключается эта закономерность.

В соответствии с данными, описанными в психологической литературе (Тихомиров, 1969, 1984; Виноградов, 1972; Клочко, 1978; Васильев и др., 1980), уменьшение КС является эмпирическим индикатором процесса формирования эмоциональной оценки ситуации, а увеличение КС - эмпирическим индикатором процесса торможения актуальной (в данном случае - практической) деятельности и перехода к мыслительной деятельности. Из этого следует, что испытуемый А в процессе практической деятельности переключается на мыслительную деятельность. Это подтверждается

86

87

—

Шкала КС в ком. испытуемых В А

80-

90-

40-

110-

60-

130-

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

Шкала интервалов времени по 5 сек.

4-зо

~4-31

если Зг? Ну-ка, еще раз. Так. 4а . Так, теперь я выключу. Так, 4а... 4а-2г. Да.

Рис. 4. Фрагмент записи КС испытуемых А и В и отрывок из протокола

понимаешь? Какая-то зависимость. Так, мы уже выключили вот эти, да? Так

и тем, что именно в это время он отвергает формулировку цели, которую предлагает ему испытуемый Б (см.протокол к рис.4, отметка 17).

Подключается к практической деятельности испытуемый Б. Уловив из рассуждений А слова "обратная связь", он тут же пытается проверить наличие обратной связи путем осуществления симметричной пробы со своего пульта (испытуемый А установил взаимосвязь 2а-4г, испытуемый Б хочет попробовать со своего пульта 4г - ?, предполагая, что должна выключиться лампочка 2а). Характерно, что когда конкретизирует закономерность ("обратная связь") испытуемый А (отметка 15), на кривой КС испытуемого Б развивается заметный рост КС, свидетельствующий о прекращении практической деятельности и переходе к мыслительной деятельности. Итак, А "замечает" и оценивает (и в это время спад КС на его КГР), а Б "целеобразует" (и в это время рост КС на его КГР), формулирует гипотезу и стремится ее проверить. Если А еще только пытается понять, в чем заключается система взаимосвязи между лампочками и тумблерами, Б уже хочет проверить гипотезу об "обратной связи".

Необходимо заметить, что переключение испытуемого Б на мыслительную деятельность свелось фактически к принятию им формулировки когнитивной цели партнера и включению ее в свою дея-тельность. Отметим важнейший для дальнейшего анализа совместной деятельности факт, который состоит в том, что принятие формулировок целей партнера и переключение в связи с этим с практической деятельности на мыслительную деятельность отражается на КГР в виде фазического роста КС. В свою очередь, последнее обстоятельство, как это известно из литературы, является следствием активных преобразований в системе невербализованных операциональных смыслов (см.Васильев и др., 1980). Это дает основание предполагать, что испытуемый Б наряду с практической деятельностью совершает мыслительную деятельность, не обнаруживая ее вербально. Возможно, потому принятие

формулировок когнитивной цели партнера происходит почти мгновенно, без какой-либо подготовки на вербальном уровне, поскольку это уже сделано на невербальном.

Таким образом, в процессе практической деятельности диады по выключению светящийся фигуры, начатой испытуемым А и поддержанной Б, происходит формирование очередной цели. Это

89

второе

целеобразование оказывается как бы

распределенным между двумя субъектами

деятельности. Первый этап целеобразования

-"усмотрение обратной связи" -

возникает у испытуемого А и служит

своеобразным стимулом для формирования

испытуемым Б цели по практической

проверке, подсказанной А гипотезы -

второй этап целеобразования. А

"переключился" на мыслительную

деятельность, Б продолжает практическую,

но качественно иного содержания, чем

вначале, так как для успешной ее

реализации использует результаты

мышления А (см.рис.4). Причем когнитивная

часть совершается преимущественно

испытуемым А, а практическая - испытуемым

Б.

второе

целеобразование оказывается как бы

распределенным между двумя субъектами

деятельности. Первый этап целеобразования

-"усмотрение обратной связи" -

возникает у испытуемого А и служит

своеобразным стимулом для формирования

испытуемым Б цели по практической

проверке, подсказанной А гипотезы -

второй этап целеобразования. А

"переключился" на мыслительную

деятельность, Б продолжает практическую,

но качественно иного содержания, чем

вначале, так как для успешной ее

реализации использует результаты

мышления А (см.рис.4). Причем когнитивная

часть совершается преимущественно

испытуемым А, а практическая - испытуемым

Б.

Из рассмотренного видно, что происходит своеобразная специализация субъектов деятельности и распределение между ними процессов целеобразования в диаде. Один инициирует предварительную когнитивную цель, другой ее проверяет. Такой процесс целеобразования в диаде явился, видимо, следствием принятия обоими испытуемыми требования инструкции "выключить фигуру" и самостоятельного формулирования испытуемым А требования "найти систему". Для этого целеобразования характерно распределение ее между субъектами с последующей их специализацией, выражающейся в том, что для испытуемого А "поиск системы" становится ведущей деятельностью, а для испытуемого Б ведущей остается "выключение фигуры". Начинается формирование процесса совместного целеобразования в диаде, знаменующего собой преобразование индивидуальных деятельностей в совместную деятельность.

Деятельность диады на данном этапе, как показал анализ, является псевдо-совместной по форме и когнитивно-практической по содержанию и обеспечивается формирующимся процессом совместного целеобразования, спонтанно распределенным между испытуемыми путем последующего их соединения в процессе общения на основе общей конечной цели. Общение здесь выступает, в основном, в своей коммуникативной функции, обеспечивая обмен информацией о целях и результатах достижения целей. Смысловое обеспечение деятельностей субъектов различно, что подтверждается не только большим расхождением изменений КС, но и вербальным и невербальным компонентами диалога, указывающими на то, что для одного главное "поиск системы", для другого "выключение фигуры". В первом случае речь идет о высказываниях, междометиях, восклицаниях; во втором - об эмоционально окрашенной мимике,

жестах, об эмоциональной окраске речи. Итак, второй вид целеобразования в диаде является псевдо-совместным по форме и когнитивно-практическим по содержанию. Псевдо-совместность определяется тем, что мотивационно-смысловые сферы субъектов, как было показано выше, не взаимодействуют.

Рассмотренные виды целеобразования характеризуют начальную стадию формирования совместной мыслительной деятельности. Экспериментально было установлено, что эти виды целеобразования являют собой необходимый этап для дальнейшего развития совместной деятельности. Хотя для ее успешного развития вовсе не обязательно функционирование всех рассмотренных видов целеобразования. Не обязателен также порядок их формирования, какой имеет место в рассмотренном случае. Но в тех случаях, когда по какой-либо причине оказывалось невозможным

функционирование хотя бы одного из этих видов целеобразования, формирование совместной деятельности оказалось невозможным. Например, в одной из диад, несмотря на длительную манипуляцию с тумблерами, испытуемым так и не удалось актуализировать требование "найти систему взаимосвязей между лампочками и тумблерами".

Поскольку именно самостоятельная актуализация данного требования выступила в качестве необходимого условия успешного решения поставленной перед испытуемыми задачами, то ее решение оказывалось невозможным. Испытуемые теряли интерес к эксперименту и отказывались от дальнейшего участия в нем. На вопрос "заметили ли они систему взаимосвязи между лампочками табло и тумблерами пульта?" - давался отрицательный ответ. В некоторых случаях после этого вопроса испытуемые просили вновь дать им задание. Поскольку анализ этих случаев не входил в нашу задачу, то мы их просто исключили, оставив только те диады, которые с первого раза самостоятельно формулировали познавательные задачи. Всего было отобрано 60 диад, в которых успешно развивалась совместная мыслительная деятельность на основе рассмотренных выше видов целеобразования.

Характерной особенностью этих видов целеобразования является то, что они знаменуют собой начало преобразования практической деятельности в мыслительную деятельность. Мы видели, как в недрах практической деятельности происходило созревание первой познавательной цели. В индивидуальной

90

91

деятельности,

как показали исследования В.Е.Клочко

(1978), объективным

условием инициации познавательной

цели является обнаружение субъектом

противоречия в объекте деятельности.

В условиях

деятельности в диаде в качестве такого

условия может выступить

принятие субъектом формулировки цели

партнера.

деятельности,

как показали исследования В.Е.Клочко

(1978), объективным

условием инициации познавательной

цели является обнаружение субъектом

противоречия в объекте деятельности.

В условиях

деятельности в диаде в качестве такого

условия может выступить

принятие субъектом формулировки цели

партнера.

Этот факт имеет важнейшее прикладное значение при разработке различных методик проблемного обучения. Традиционно считалось достаточным создание так называемой проблемной ситуации в условиях обучения для того, чтобы обеспечить проблемное обучение и реализовать все его преимущества. Нетрудно заметить, что при этом основной акцент делается на индивидуальные возможности субъекта. И здесь же кроется основная трудность в создании проблемной ситуации. То, что для одного индивида выступает в качестве проблемной ситуации, может вовсе не являться таковой для другого. Не учет этого обстоятельства часто приводил педагогов-практиков к отказу от проблемного обучения и к формированию устойчивого убеждения в том, что проблемное обучение применимо лишь в условиях индивидуального обучения и невозможно при групповом.

Результаты нашего исследования подсказывают, что для успешной реализации проблемного обучения наряду с созданием проблемной ситуации необходимо организовать условия для активного обмена информацией о когнитивных целях и результатах их достижений между членами группы.

Поскольку решение этой проблемы не входит в задачу настоящего раздела, то здесь мы ограничимся лишь одним указанием, исходя из полученных нами результатов. Главным условием для обеспечения активного обмена информацией о когнитивных целях и результатах их достижений между субъектами является активизация невербализованных операциональных смыслов мыслительной деятельности. Именно они обеспечивают не только принятие информации, но и использование ее в актуальной деятельности.

Изучение целеобразования на начальной стадии формирования совместной деятельности позволяет сделать следующие выводы.

1.Инициация индивидуальных практических промежуточных целей в псевдо-совместной деятельности испытуемых есть результат принятия требований инструкции экспериментатора. Чаще всего процесс инициации такого целеобразования двумя испытуемыми оказывается разнесенным во времени.

2.Инициация практических промежуточных целей является результатом не только принятия основных требований инструкции, но есть результат преобразования имплицитно

содержащихся в инструкции требований, призванных обеспечить примитивный, псевдосовместный уровень совместности в форме поочередных действий.

З.Процесс преобразования целей практической деятельности в когнитивные цели может быть распределен между субъектами диады. При этом принятие формулировок целей партнера и переключение в связи с этим с практической деятельности на мыслительную отражается на КГР в виде фазического роста КС.

4.Общение на данной стадии • совместной деятельности выступает, в основном, в своей коммуникативной функции, обеспечивая обмен информацией о целях и результатах их достижения,

5.Расширяется представление о возможности управления мыслительной деятельностью в условиях проблемного обучения, реализация которой позволит преодолеть трудности применения последнего в условиях группового обучения.