- •14. (Начало в лекциях должно быть)

- •§ 27. Мир естественной установки: я и мой окружающий мир (в сокращении)

- •§ 28. Cogito. Мой естественный окружающий мир и идеальные окружающие миры (в сокращении)

- •§ 29. „Иные" субъекты я и интерсубъективный естественный окружающий мир (в сокращении)

- •§ 30. Генеральный тезис естественной установки

- •Альфред ШюТц Структура повседневного мышления

- •А. Шютц возвращающийся домой

- •Подход Гофмана: общая характеристика

- •«Я» и роль: общие положения

- •Исполнение роли

- •Ролевая дистанция

- •Фасад и кулисы

- •Взаимная игра

- •Рамочный анализ

- •Моральная карьера девианта

- •«Я» в тотальных институтах

- •V. Право на смерть и власть над жизнью (изложено в сокращении)

- •4. Бурдье о роли социолога и социологии в обществе

- •Что такое постмодерновая (постмодернистская) социология?

- •Символический обмен и смерть

- •В тени молчаливого большинства, или конец социального

- •Город и ненависть

Моральная карьера девианта

Касаясь вопроса об участии общества в формирования человеческого «Я», Гофман подчеркивал, что наше «Я» не является собственностью лица, которому его приписывают. Скорее, оно обитает в образце социального контроля, который осуществляется в связи с этим человеком им самим и теми, кто его окружает. Этот особый вид институциональной аранжировки не столько поддерживает Я, сколько его конструирует. Согласно Гофману, «каждое Я – складывается в границах институциональной системы, будь это социальное учреждение, такое, как психиатрическая больница, или комплекс личных и институциональных отношений. Я, следовательно, можно рассматривать как нечто, обитающее в тех упорядочениях, которые существуют в социальной системе для ее членов. Я в этом смысле не является собственностью лица, которому его приписывают».

Например, подростка, совершившего серьезный проступок, объявляют преступником и обращаются с ним, например, в школе или в милиции, более сурово, чем он заслуживает. Получив стигму преступника, молодой человек может привыкнуть к такому облику и смириться с тем, что другого от него и не ждут. Так начнется его путь к жизни профессионального преступника. Такое патологическое развитие личности Гофман назвал моральной карьерой девианта.

«Я» в тотальных институтах

Закрытые сообщества, обитатели, которых вырваны из большого общества на значительный период времени и ведут совместно закрытый и формально при помощи определенных правил и процедур регулируемый образ жизни, находясь под жестким контролем и образуя часто иерархию высших и низших местоположений, Гофман назвал тотальными институтами. К их числу можно отнести монастыри, тюрьмы, казармы, психиатрические клиники, лепрозории, интернаты, детские и инвалидные дома, дома престарелых, колонии для преступников и ряд других учреждений.

Попав в такие места, человек обычно сильно меняется. Его «Я» конструируется и изменяется не столько индивидом, сколько институтом, частью которого он индивид является. Более чем где-либо в обществе, «Я» в тотальных институтах есть не столько собственность лица, которому оно принадлежит, сколько особый компонент в содержании институциональных порядков.

19.

Рабочие материалы по этнометодологии

Этнометодология (далее – ЭМ) рассматривается иногда как слишком непривычный взгляд на объекты социального мира. Её сильно критиковали и критикуют. Но нельзя не видеть, что она тесно связана с интеракционизмом и феноменологией, и подобно им занимается интерпретациями социальных отношений между людьми, живущими обычной жизнью. Сколь бы ни казалась ЭМ непохожей на другие направления в социологии, ясно, что она пытается найти свой вариант ответа на старый вопрос социологии: «Как возможен и почему существует социальный порядок»? В ЭМ мы встречаем очередную попытку критически оценить достижения «традиционной социологии».

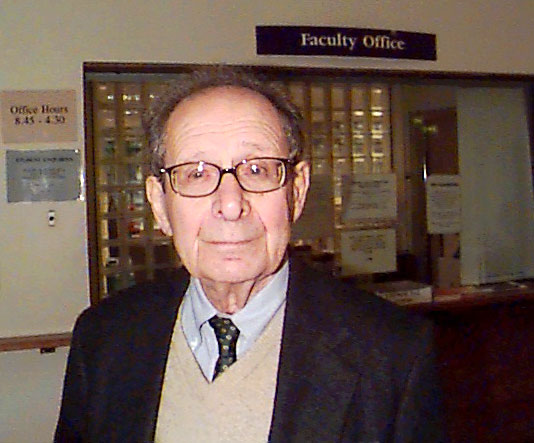

Основоположником

ЭМ является американский социолог

Гарольд

Гарфинкель

(1917 - 2011). Его работы идейно связаны с

работами интеракционистов, Шютца и

Гофмана, хотя докторскую диссертацию

Гарфинкель защищал под руководством

Парсонса. Гарфинкель разделяет тезис

Шютца о фундаментальном отличии научной

рациональности от здравого смысла. Он

согласен, что «рациональное действие»,

как оно определено Парсонсом, не

характерно для социального мира.

Гарфинкель утверждает, что, хотя все

теоретические постановки проблемы

порядка относительны, естественная

установка абсолютна. Но в отличие от

Шютца Гарфинкель не может удовлетвориться

чисто теоретическими рассуждениями.

По Гарфинкелю нужно не описывать

социальный мир в качестве игры кукол,

а стараться увидеть, «как люди, будучи

отдельными и в то же время странным

образом сопричастными существами,

осуществляют построение, проверку,

поддержание, изменение, подтверждение,

оспаривание и определение порядка –

вместе». Первым шагом на пути осуществления

этой программы стало установление

Гарфинкелем «новой территории

социологического анализа: исследование

свойств практического здравого смысла

в повседневных ситуациях действия»,

участвуя в которых люди создают и

воссоздают социальный порядок, то есть

само общество.

Основоположником

ЭМ является американский социолог

Гарольд

Гарфинкель

(1917 - 2011). Его работы идейно связаны с

работами интеракционистов, Шютца и

Гофмана, хотя докторскую диссертацию

Гарфинкель защищал под руководством

Парсонса. Гарфинкель разделяет тезис

Шютца о фундаментальном отличии научной

рациональности от здравого смысла. Он

согласен, что «рациональное действие»,

как оно определено Парсонсом, не

характерно для социального мира.

Гарфинкель утверждает, что, хотя все

теоретические постановки проблемы

порядка относительны, естественная

установка абсолютна. Но в отличие от

Шютца Гарфинкель не может удовлетвориться

чисто теоретическими рассуждениями.

По Гарфинкелю нужно не описывать

социальный мир в качестве игры кукол,

а стараться увидеть, «как люди, будучи

отдельными и в то же время странным

образом сопричастными существами,

осуществляют построение, проверку,

поддержание, изменение, подтверждение,

оспаривание и определение порядка –

вместе». Первым шагом на пути осуществления

этой программы стало установление

Гарфинкелем «новой территории

социологического анализа: исследование

свойств практического здравого смысла

в повседневных ситуациях действия»,

участвуя в которых люди создают и

воссоздают социальный порядок, то есть

само общество.

Изучение способов, или методов построения порядка Гарфинкель назвал этнометодологией. Само название Гарфинкель объяснял так: «Этно» имеет отношение, так или иначе, к понятности для члена сообщества здравого смысла его сообщества, как здравого смысла ‘самого по себе’. Если бы мы говорили об «этно-ботанике», то это бы имело отношение к его знаниям или представлениям о том, есть ли среди членов сообщества адекватные методы для рассмотрения ботанических проблем… и термин «этнометодология» был взят именно в этом смысле»… «Вот чем занимается этнометодология. Это направленное изучение представлений члена сообщества о его обычных, повседневных делах, о его собственных инициативах, где эти представления рассматриваются как часть среды, окружающей человека, которое они [эти представления] также делают упорядоченным». ЭМ изучает методы, используемые людьми для создания смысла во взаимодействиях, его поддержание и т.д. Этнометодология – это метод, позволяющий увидеть то, что «все видели, но не замечали». Результатом является не теория, а каталог социологических исследований. Гарфинкель не считал, что социология достигла уровня теории. В данное время она является социологической манерой разговора об обществе, а не описанием существующей социальной системы. На повестке дня стоит проведение исследований, которые бы действительно схватывали то, как социальная жизнь осуществляется, а не были бы просто неадекватными ее реконструкциями.

Последователи Гарфинкеля объявляют свой подход альтернативой ранее существовавших социологических парадигм. Они «идут в народ», интересуются его повседневной жизнью, пытаются относиться ко всем человеческим проявлениям без иронии, воспринимая любое взаимодействие между людьми серьезно. Исследования этнометодологов направлены на изучение методов, составляющих повседневную жизнь людей, их повседневную деятельность, повседневные ситуации, их представления из категории здравого смысла о социальных структурах, а также анализ повседневных социологических размышлений.

Ранние исследования этнометодологов включали эксперименты, подчас провокационные, по временному разрыву привычных ритуалов, стиля общения людей и наблюдение за тем, как люди реагируют на неожиданные вторжения в привычную среду. Этнометодологи полагали, что именно в непривычных версиях обыденных ситуаций люди могут проявить те фоновые ожидания, которыми они, порой неосознанно, руководствуются в своих действиях.

Основными участниками эксперимента были студенты Гарфинкеля. Эксперименты получили полуофициальное наименование «гарфинкелинги». Приведём примеры подобных экспериментов.

Экспериментаторы выбирали в супермаркетах продукты из тележки других покупателей и клали в свою. Люди удивлялись. «Что вы делаете?». «Так брать продукты из тележек гораздо удобнее, чем искать на полке».

В супермаркетах экспериментаторы начинали вести себя как на рынке, торгуясь с продавцами о цене товара. Студент торговался с водителем муниципального автобуса о цене проездной платы.

На ритуальный вопрос-приветствие «Как дела?» экспериментаторы начинали подробно рассказывать, как же они действительно поживают.

Эксперименты в магазинах и ресторанах посетителей намеренно принимали за продавцов и официантов.

Во время или по заключении «гарфинкелингов» подробно фиксировалась удивленная, возмущенная реакция людей на нестандартное поведение экспериментаторов. Этнометодологические эксперименты «разрывали», «нарушали» повседневную рутину общения, раскрывая ту напряженную работу, которая производится каждым членом общества для сохранения, восстановления нормального хода жизни.

Все эти вмешательства, интервенции этнометодологов в привычную жизнь показали, как люди всякий раз активно сопротивлялись, когда их вынуждали подвергнуть сомнению значительное количество самоочевидных рутинных способов действия.

Материалы по экспериментам, выполненным при участии Гарфинкеля, смотрите в Приложении. По поводу значения этих экспериментов Э.Гидденс писал так: «с виду второстепенные и несущественные правила поведения, условности и традиции повседневной социальной жизни оказываются фундаментальным каркасом социальной жизни, играют первостепенную роль в деле «укрощения» или обуздания источников подсознательной напряженности». А также: «Гофман (и вся этнометодология в целом) способствовали пониманию того, что монотонный или рутинный характер большинства социальных действий представляет собой нечто, что должно непрерывно «прорабатываться» теми, кто реализует его в своем повседневном поведении».

Гарфинкель является наиболее известным американским этнометодологом. В Англии аналогичный «титул» принадлежит Роду Уотсону, побывавшему в конце мая 2006 г. в Москве и прочитавшему там лекции. Интерес к этнометодологии появился у Уотсона после визита в Англию известного социолога Ирвинга Гофмана, от которого английские ученые узнали о Г. Гарфинкеле и его трудах. В чем преимущества этнометодологии? По мнению Уотсона, традиционная социология изучает людей, общество с методологической иронией, в отличие от этнометодологии. Английский социолог рассказал о собственном визуальном исследовании городской публичной среды. Объектом его видеоисследования становилась обычная очередь, поведение людей в метро и других местах большого скопления людей. Для своего анализа он предложил деление на последовательный порядок и на категориальный порядок. Если первый характеризуется поведением людей в очередях, тем, как люди ходят в толпе, то второй – разделением по категориям «просящий милостыню», «играющий на трубе» и пр. Наблюдение за действиями людей в очередях во Франции и Англии позволил Уотсону провести сравнительный анализ британской и французской культур: кого пропускают вне очереди: беременную женщину, сотрудника спасательных служб и пр., обнаружить те тонкие различия, которые невозможно выявить другими методами. Подчас тема исследования возникала после собственных жизненных перипетий. Уотсона чуть не ограбили карманники в Ницце (Франция), где находится один из этнометодологических центров, и он заинтересовался уличной преступностью, со всем тщанием изучил организацию и методы работы карманников.

Уотсон призывает по-новому, этнометодологически взглянуть на многообразие текстов, подчас самых рядовых, окружающих человека, и их воспроизводство, «активирование» через чтение. Он подчеркивает, что «в повседневной жизни мы переживаем вещи посредством обозначающих их слов, устных или письменных». Сами «тексты пронизывают нашу повседневную жизнь до такой степени, что они уже не распознаются как тексты». Они не бездвижны и инертны, а активны и предрасполагают людей к их постоянной интерпретации. Он полагает, что со временем тексты начнут становиться центральной темой социологии, а «не приниматься по умолчанию в качестве непроблематичных и не заслуживающих внимания в процессе их нерефлексивного применения».

В одной статье Уотсона приводится изложение этнометодологического эксперимента А. Макхоула, который составил стихотворение из случайно подобранных первых строчек нескольких реальных стихов и затем представил его людям с просьбой дать его интерпретацию. Оказалось, что читатели начинали искать смысл в случайно подобранных строках как части единого, осмысленного произведения, непрерывной поэтической ткани.

Остановимся кратко на нескольких основных положений ЭМ:

1. Члены общества исходят из совместного запаса знаний. Само собой разумеющейся предпосылкой для всех участвующих в интеракции служит наличие вещей, «которые знает каждый». Они опосредствуются нами в процессе социализации, и мы применяем их как схему совместной реальности. Эта действительность, таким образом, постоянно конституируется. Она - реальность в процессе исполнения.

2. В повседневных жизненных ситуациях люди, выступая как практические теоретики, определяют какие-то объекты, черты и события социальной жизни посредством:

а) понимания их как типичных и знакомых случаев какого-то класса;

б) определения их инструментальной эффективности (их места в наборе взаимоотношений типа средство-цель»);

в) восприятия их необходимости в соответствие с естественным и моральным порядком.

3. Общему восприятию ситуаций и адекватному поведению в них людей помогают институционализированные и типичные представления-ожидания людей о привычном порядке жизни, которые можно назвать фоновыми ожиданиями.

4. Благодаря фоновым ожиданиям люди воспринимают как неестественное и ненормальное такое поведение, которое не вписывается в институционализированные рамки восприятия ситуации и поведения.

5. С целью восстановления привычного восприятия ситуации люди стараются дать ей рациональное объяснение (и тем самым нормализировать ее восприятие и к ней отношение) либо требуют возвращения к ее институциональному восприятию и обращаются для этого к другим участникам ситуации.

Основные понятия этнометодологии:

Индексичность, индексность. С помощью этого понятия этнометодологи выражают идею о том, что все действия и высказывания индивидов являются индексными, то есть зависят в своем значении от того контекста, в котором они проявляются. Это означает, что деятели (акторы) обычно наделяют смыслом действия других деятелей и их высказывания, обращаясь к соответствующему, предполагаемому ими контексту ситуации каждого данного действия.

Рефлексивность. Обычное значение этого понятия – способность, которой обладает объяснение (теория), когда обращается к самому себе. В этнометодологии с помощью данного понятия обсуждается идея о том, что наши повседневные практические объяснения не только рефлексивны и самоотносительны, но также социально создаваемы объясняемой ситуацией.

Критические оценки. (По Х.Абельсу). А.У. Гоулднер предъявил этнометодологии упрек в том, что она будто занимается социологией в качестве «случившегося» („Happening«). Согласно его мнению, она является элегантно ведущим себя анархизмом, который чуть-чуть нуждается в твердом порядке. Изменять же она ничего не желает. В этой критике он не одинок, и многие из серьезных социологов опасаются также, что социология, которая так шутливо приближается и понимается с каждым шагом, не принимается всерьез. Я думаю, в любом отношении в социологии, видимо, вырастет самосознание, и что касается эксперимента с кризисной ситуацией, необходимо лишь разъяснить, что он содержит критический потенциал, возникающий в тайниках в нашей повседневности, где и манифестируется общество. Кризисные эксперименты являются парадигмой качественного социального исследования, которое нацелено на раскрытие глубинных структур действия. Поскольку оно при этом разрушает красивую видимость повседневной рутины, оно всегда имеет разоблачительный резонанс.

Формулируя цель таким образом, я хотел бы установить относительный характер упрека Гоулднера. Такие эксперименты не направлены на изменение. Гарфинкель потому ведет людей по тонкому льду молчаливых предположений в повседневности и мирится с тем, что они при этом проваливаются под лед, поскольку в разрушении порядка он надеется обнаружить, что

сдерживает его изнутри. И вероятно, с этим он связывал надежду, что в своей повседневной жизни участники действуют гораздо менее сознательно.

Приложение

Гарольд Гарфинкель

Исследование привычных оснований повседневных действий (сокращено)

Если у Канта нравственный закон «внутри нас» вызывал мистическое благоговение, то для социологии нравственный закон «вне нас» является технической задачей. С точки зрения социологической теории, нравственный закон воплощен в упорядоченных по некоторым правилам действиях повседневной жизни. Члены общества сталкиваются с ним и знают о нем как об обычном, по их ощущению, ходе действий: в знакомых картинах ежедневных дел, в мире повседневной жизни, который знаком им, как и всем остальным, и воспринимается как нечто само собою разумеющееся.

Люди называют этот мир «естественные события жизни», которые для их участников являются и моральными фактами. Для членов общества привычные дела не просто обстоят вполне определенным образом, но обстоят они всегда либо правильно, либо неправильно. Знакомые картины повседневных занятий, к которым участники относятся как к «естественным событиям жизни», это многочисленные факты их повседневного существования, представляющие собой одновременно и сам реальный мир, и продукт деятельности людей в этом мире.

Знакомый мир здравого смысла, мир повседневной жизни является предметом непреходящего интереса для любой дисциплины - и гуманитарной, и естественнонаучной. В общественных же науках и, в особенности, в социологии он, по сути, составляет основной предмет изучения.

Однако, несмотря на центральное положение этой темы в социологии, существующая обширная литература приводит мало данных и почти совсем не содержит методов, которые позволили бы выявить сущностные черты социально признанных «знакомых картин» и соотнести их с параметрами социальной организации. Хотя социологи и принимают социально структурированные сцены повседневной жизни в качестве отправных точек своих исследований, они все же редко замечают, что сама возможность существования мира здравого смысла является для социолога исследовательской задачей.

В данной статье я намерен показать, что изучение действий, основанных на здравом смысле, безусловно, имеет важное значение для социологии, и, рассказав о ряде наших исследований, хотел бы стимулировать обращение к этой проблематике.

Как сделать обыденные сцены заметными

При анализе устойчивых характеристик повседневных занятий социологи обычно выбирают знакомые испытуемым обстоятельства, такие, как домашняя обстановка или рабочее место, и ищут переменные, обеспечивающие устойчивость этих характеристик.

И столь же обычно они не рассматривают некий определенный аспект этих обстоятельств: социально стандартизованные и стандартизирующие, «видимые, но не замечаемые», ожидаемые, фоновые черты повседневных событий.

А члены общества как раз эти фоновые ожидания и используют в качестве схемы интерпретации реальности, благодаря чему совершающиеся здесь и теперь события становятся для них узнаваемыми и доступными пониманию как «проявления-знакомых-событий». Тот факт, что каждый человек ощущает этот фон, вполне очевиден, и в то же время всякий испытает большие затруднения, если его попросят рассказать точно, в чем эти ожидания состоят. Когда человека спрашивают об этом, он может рассказать очень немногое или не может рассказать вообще ничего.

Практически единственный из социологов-теоретиков, Альфред Шюц в своих поздних работах из серии классических исследований по конститутивной феноменологии мира повседневной жизни, описал многие из этих видимых, но не замечаемых фоновых ожиданий. Он называл их «установками повседневной жизни» и говорил об их видимых проявлениях как о «мире, знаемом сообща и принимаемом как само собой разумеющееся».

В исследованиях, о которых рассказывается в этой статье, делается попытка выявить некоторые из тех ожиданий, которые сообщают обыденным житейским картинам их знакомый, привычный характер, и соотнести эти ожидания с устойчивыми социальными структурами повседневных занятий. Что касается порядка изложения, то я предпочитаю начать со знакомых сцен и вопроса о том, что можно сделать, чтобы нарушить привычный ход вещей. Кое-что о том, как складываются и привычно воспроизводятся структуры повседневных действий, могли бы прояснить те действия, которые пришлось бы предпринять, чтобы внести в привычное взаимодействие недоумение, напряжение и путаницу, усилить бессмысленность происходящего, вызвать социально обусловленные переживания беспокойства, стыда, вины, негодования и тем самым дезорганизовать привычное взаимодействие.

Ведя свои повседневные дела, люди никогда не позволяют друг другу таким способом понимать, «о чем они в действительности разговаривают». Допустимыми свойствами обыденного дискурса (разговора) являются: ожидание, что люди сами поймут, что имеется в виду; случайность выбора выражений; характерная неопределенность ссылок; ретроспективное/перспективное ощущение событий настоящего; ожидание продолжения разговора, чтобы понять, что, собственно, имелось в виду раньше. Эти свойства составляют фон видимых, но не замечаемых черт обыденного дискурса, тогда как предъявляемые высказывания опознаются как события обычного, разумного, понимаемого, ясного разговора. Людям нужны эти качества дискурса как условия, при которых они берут себе и дают другим право утверждать, что они знают, о чем говорят, а то, что они говорят, доступно пониманию и должно быть понято. Коротко говоря, видимое, но не замечаемое присутствие этих правил используется, чтобы дать людям возможность, не прерываясь, вести общий разговор. Любые отклонения от такого их использования вызывают немедленные попытки восстановить правильное положение дел.

Санкционированный характер этих свойств можно показать следующим образом. Студенты получили задание вовлечь кого-нибудь из своих знакомых или друзей в обычный разговор и, никак не показывая ему, что экспериментатор просит о чем-то необычном, настаивать, чтобы этот человек прояснял смысл своих обычных высказываний. Ниже приведены типичные выдержки из отчетов.

Случай 2.

(Испытуемый) Привет, Рэй! Как твоя подружка?

(Экспериментатор) Что ты имеешь в виду, спрашивая «как она?» Умственно или физически?

(И) Я имею в виду, как она себя чувствует, да что это с тобой? (Он выглядит раздраженным.)

(Э) Ничего. Просто объясни попонятнее, что ты имеешь в виду.

(И) Ладно, оставим это. Как продвигаются твои дела с медицинской школой?

(Э) Что ты, собственно, имеешь в виду?

(И) Ты знаешь, что я имею в виду.

(Э) Нет, не знаю.

(И) Да что с тобой случилось? Ты не заболел?

Случай 6.

Жертва приветливо помахала рукой.

(И) Ты как?

(Э) В каком отношении я как? В отношении здоровья, денег, учебы, расположения духа?

(И) (покраснев и внезапно выходя из себя): Послушай, я просто хотел быть вежливым, откровенно говоря, мне совершенно наплевать, как ты!

Фоновые понимания и «адекватное» опознание обыденных событий

Какого рода ожидания составляют «видимый, но не замечаемый» фон взаимопонимания и как они связаны с опознанием людьми устоявшихся способов межличностных взаимодействий? Некоторую информацию об этом можно получить, если задаться вопросом, как человек будет воспринимать обычную, знакомую сцену и что он в ней увидит, если попросить его смотреть на нее как на нечто такое, в чем для него нет ничего очевидного.

Студентов выпускного курса попросили провести у себя дома от пятнадцати минут до часа, не только воображая себя постояльцами, но и действуя, исходя из этого предположения. Инструкция предписывала им вести себя осмотрительно и вежливо. Они должны были избегать личных выпадов, пользоваться формальными обращениями, говорить только тогда, когда к ним обратятся.

Отчеты студентов полны упоминаниями о потрясении, замешательстве, шоке, беспокойстве, раздражении и гневе, а также о самых разных обвинениях, услышанных ими от членов своей семьи в нечестности, отсутствии сочувствия, эгоизме, невежливости и т.п. Члены семьи были озадачены. Они явно старались как-то понять странное поведение одного из них и вернуть ситуацию в нормальное русло. Члены семьи требовали объяснений: В чем дело? Что на тебя нашло? Тебя что, выгнали? Ты не заболел? Почему ты злишься? Ты что, спятил или просто дурак? Один из студентов ужасно разозлил свою мать, спросив в присутствии ее друзей, не будет ли она возражать, если он возьмет что-нибудь в холодильнике перекусить. «Не буду ли я возражать? Ты тут годами перекусывал, не спрашивая у меня разрешения. Что на тебя нашло?» В ряде случаев члены семьи поначалу приняли действия студента как призыв к совместному развлечению, но вскоре это отношение сменилось раздражением и неприкрытой злостью на студента за то, что он не знает, когда уже пора остановиться. Члены семей насмехались над «вежливостью» студентов: «Конечно, мистер Герцберг!» или обвиняли студента в том, что он ведет себя так, как будто он умнее других, в общем, саркастически осмеивали эту «вежливость». Они пытались найти какое-то доступное пониманию объяснение мотивам студента в предшествующих событиях: он перезанимался; заболел; произошла очередная ссора с невестой (женихом). Когда объяснения, предлагавшиеся членами семьи, не получали подтверждения, обиженный член семьи уходил, нарушителя изолировали, его ждали возмездие и осуждение. «Не спорь с ним, он опять в своем духе»; «Не обращай внимания, просто подожди, пока он попросит меня о чем-нибудь»; «Раз ты со мной так, то и я с тобой буду так, и тогда посмотрим»; «Ну почему ты всегда должен создавать трения в семье?»

Фоновое понимание и неразбериха

Выше утверждалось, что возможность общего понимания состоит не в проявляемой мере общего знания общественных структур, но целиком и полностью заключается в узаконенном характере действий в соответствии с ожиданиями повседневной жизни как морали. Здравый смысл как знание фактов общественной жизни является для членов общества институционализированным знанием реального мира. Обыденное знание не только изображает реальное общество для его членов, но сами свойства реального общества, как самореализующиеся пророчества, воспроизводятся людьми посредством мотивированного подчинения этим фоновым ожиданиям. А значит, стабильность согласованных действий должна прямо зависеть от всех и любых реальных условий общественной организации, которые обеспечивают мотивированное подчинение людей этой фоновой системе «уместностей» как узаконенному порядку представлений о жизни в обществе, как они видятся «изнутри» этого общества.

Рассматриваемая же с точки зрения отдельного человека, его приверженность к мотивированному подчинению состоит в понимании и признании им «естественных фактов жизни в обществе». Из этих соображений следует, что чем более жестким является представление члена сообщества о том, что всякий-нормальный-человек-обязательно-знает, тем сильнее будет его замешательство, если при описании им своих реальных жизненных обстоятельств «естественные факты жизни» окажутся поставленными под сомнение.

Процедура, призванная проверить это предположение, должна изменить объективную структуру знакомой, известной участникам среды, сделав фоновые ожидания неработающими. Это изменение, в частности, должно поставить человека перед нарушением фоновых ожиданий в отношении повседневной жизни и при этом (a) не позволять ему интерпретировать складывающуюся ситуацию как игру, эксперимент, обман, т.е. нечто иное, чем то, что в соответствии с повседневной установкой известно ему как проявление санкционированной морали и нравственного поведения; (б) заставить его реконструировать «естественные факты», но не дать достаточного времени на такое реконструирование с точки зрения необходимого овладения практическими обстоятельствами, для которых ему приходится использовать свое знание «естественных фактов»; и (c) требовать, чтобы он справился с реконструкцией естественных фактов сам и без согласованных обоснований.

Предполагается, что у человека не будет другой альтернативы, кроме как попытаться нормализовать возникающие несоответствия в порядке событий повседневной жизни. Однако в результате самих этих усилий события будут все более утрачивать свой кажущийся нормальным характер. Испытуемый оказывается не в состоянии приписать происходящему статус типичного события. Ему не удается ни вынести суждения о происходящем на основе сравнения его с чем-то похожим, ни связать текущие события с похожим порядком событий, встречавшимся ему прежде. Он не может указать условия, при которых подобные события могли бы повториться, не говоря уже о способности опознать их «с первого взгляда». Он неспособен упорядочить эти события в соответствии с отношением «цели-средства». Должна быть подорвана его убежденность в том, что происходящее всегда освящено моральным авторитетом знакомого ему общества. Стабильные и «реалистичные» соответствия между намерениями и целями должны распасться . Здесь я имею в виду, что способы (в других обстоятельствах известные ему), которыми объективная, воспринимаемая обстановка служит мотивирующей основой эмоций и, одновременно, сама мотивируется эмоциями, направленными на нее, должны стать непонятными. Короче говоря, реально воспринимаемая участниками ситуация, утратив фон «всем-известного», должна стать «конкретно-бессмысленной». В идеальном случае поведение участников по отношению к такой бессмысленной ситуации должно проявлять их замешательство, неопределенность, внутренние конфликты, психосоциальную изоляцию, острое и ненаправленное беспокойство, а также различные симптомы острой деперсонализации. Соответственно и структуры взаимодействия будут дезорганизованы.

Заключительные замечания

Я постарался показать, что интерес к природе, происхождению и распознаванию разумных, реалистичных и поддающихся анализу действий не является монополией философов и профессиональных социологов. Все члены общества естественно и по необходимости интересуются этими вещами и самими по себе, и в связи с социально- регулируемым выполнением своих повседневных дел. Чтобы исследовать здравосмысленные представления и здравосмысленные действия, надо увидеть проблему в тех способах, посредством которых все члены общества, на каком бы уровне они не занимались социологией, бытовом или профессиональном, делают видимыми социальные структуры повседневных действий. «Переоткрытие» здравого смысла представляется, однако, возможным, поскольку профессиональные социологи, как и другие члены общества, просто привыкли уделять слишком много внимания здравосмысленным представлениям о социальных структурах в качестве темы и ресурсной базы своих исследований, недооценивая их роль как единственной и исключительной программной социологической тематики.

Гарольд Гарфинкель

Обыденное знание социальных структур: документальный метод интерпретации в профессиональном и непрофессиональном поиске фактов (сокращено)

Говоря на социологическом языке, «общей культурой» называют социально санкционированные основания заключений и действий, на которые люди опираются в своих повседневных делах и предполагают, что другие используют их так же. Социально-санкционированные-факты-жизни-в-обществе-которые-знает-любой-нормальный-член-этого общества включают такие вещи, как ведение семейной жизни, организация рынка, распределение наград, компетенция, ответственность, добрая воля, доход, мотивы членов общества, частота и причины неудач и средства справляться с ними, присутствие добрых и злых намерений за внешним ходом событий. Такие социально санкционированные факты общественной жизни состоят из описаний с точки зрения интересов члена коллектива в управлении его практическими делами. Основываясь в этом употреблении на работе Альфреда Шюца, мы будем называть такое знание социально организованных сред согласованных действий обыденным знанием социальных структур.

Открытие общей культуры сводится к открытию социологами изнутри общества факта существования обыденного знания социальных структур. Для социолога предметом теоретического социологического интереса являются знание и процедуры, используемые членами общества для его собирания, проверки, управления им и его передачи.

Данная работа как раз и имеет дело с обыденным знанием социальных структур как предметом теоретического социологического интереса. В ней рассматриваются описания общества, которые его члены, включая профессиональных социологов, используют как нечто само собой разумеющееся, как условие своего законного права принимать решения, касающиеся смысла, факта, метода и причинной основы без каких-либо помех — как условие своей «компетентности». Конкретно в статье описывается работа, в ходе которой производится решение по смыслу и факту, как собирается набор фактического знания социальных структур в обыденной ситуации выбора.

Документальный метод интерпретации

В социологических исследованиях часто встречаются ситуации, когда исследователь — будь то профессиональный социолог или же просто человек, исследующий социальные структуры в целях управления своими повседневными делами, — может присвоить наблюдаемым внешним явлениям статус поведенческого события, лишь добавляя к ним биографические данные и предвидимое будущее. Он делает это, встраивая внешние данные в свое предполагаемое знание общественных структур. Таким образом, часто случается, что для того, чтобы исследователь мог понять, с чем он сталкивается сейчас, он должен дождаться будущего развития событий, но, дождавшись, он обнаруживает, что эти будущие события в свою очередь объясняются их историей и будущим. Дождавшись того, что произойдет потом, он понимает, чем было увиденное ранее. Или же он принимает прошлое и будущее происходящих событий как само собой разумеющееся.

Но предположим, каким-то образом корпус сведений об общественных структурах собран. Как-то приняты решения по смыслу, фактам, методу и причинности. Как это происходит в исследовании, во время которого такие решения должны быть приняты? В рамках своего интереса к социологической проблеме адекватного описания культурных событий, важным случаем которого явилось бы известное веберовское «поведение, наделенное субъективным смыслом и управляемое этим смыслом», Карл Мангейм создал примерное описание одного процесса. Мангейм назвал это «документальным методом интерпретации». Он резко отличается от методов чистого наблюдения и похож на то, что реально делают многие социологи-исследователи, как любители, так и профессионалы.

Согласно Мангейму, документальный метод включает поиск «идентичного гомологичного паттерна, лежащего в основе огромного разнообразия совершенно различных пониманий смысла». Метод состоит в том, что реальное проявление рассматривается как «документальное свидетельство», как «указывающее на», как «замещающее» предполагаемый лежащий в основе паттерн. И не только лежащий в основе паттерн выводится из своих индивидуальных документальных свидетельств, но и индивидуальные документальные свидетельства, в свою очередь, интерпретируются на основе «того, что известно» о паттерне, лежащем в их основе.

Метод применим для повседневных надобностей понимания того, «о чем говорит» этот человек, учитывая, что он говорит не совсем то, что имеет в виду, или для понимания таких обычных случаев и объектов, как почтальоны, дружелюбные жесты и обещания. Это также распознаваемо применимо в решении таких социологически анализируемых событий, как стратегии для управления впечатлениями Гофмана, кризисы личности Эриксона, типы конформизма Рисмена, системы ценностей Парсонса, магические обряды Малиновского, подсчет интеракций по Бейлу, типы девиаций Мертона, латентная структура отношений Лазарсфельда и категории занятости по переписи населения в США.

Как исследователь определяет из ответов на вопросник установки опрашиваемого; как он узнает из беседы с персоналом офиса об их «бюрократически организованной деятельности»; как по изучению преступлений, известных полиции, он оценивает параметры «реальной преступности»? В результате какой работы исследователь устанавливает смысловое соответствие между наблюдаемым событием и намерением действия, так что считает целесообразным рассматривать реальные проявления, которым он был свидетелем, в качестве свидетельств события, которое он хочет изучать?

Для ответа на эти вопросы необходимо выяснить детали работы документального метода. Для этой цели была разработана демонстрация документального метода, которая должна была «выпятить» свойства используемого метода и «поймать на лету» работу этого процесса «производства фактов».

Эксперимент

Были набраны десять студентов, которым сказали, что в отделении психиатрии проводится исследование по изучению альтернативных психотерапии средств «в виде советов людям по их личным проблемам». Каждого испытуемого индивидуально посещал экспериментатор, который представлялся как стажер-консультант. Испытуемого сначала просили обсудить происхождение некоторых серьезных проблем, по которым он бы хотел получить совет, а затем задать консультанту ряд вопросов, каждый из которых допускал бы ответы типа «да» или «нет». Испытуемым обещали, что «консультант» будет стараться добросовестно отвечать на вопросы. Экспериментатор-консультант выслушивал вопросы и давал ответы из соседней комнаты через систему внутренней связи. После описания своей проблемы и представления некоторых ее причин испытуемый задавал свой первый вопрос. После стандартной паузы экспериментатор отвечал «да» или «нет». В соответствии с инструкциями испытуемый затем убирал настенный микрофон, соединяющий его с консультантом, чтобы «консультант не слышал Ваших замечаний», и начитывал на магнитофон свои замечания по беседе. После завершения диктовки испытуемый вставлял микрофон обратно и задавал следующий вопрос. После получения ответа он опять записывал свои комментарии. Так каждый задал и получил по крайней мере десять вопросов и ответов. Последовательность ответов, поровну распределенных между «да» и «нет», была предрешена посредством таблицы случайных чисел. Всем испытуемым, задававшим одинаковое число вопросов, были выданы те же серии ответов «да» и «нет». После серии вопросов и ответов испытуемых просили подытожить свои впечатления от всего обмена мнениями в целом. Затем было интервью.

Ниже приведен один из характерных протоколов.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Я хотел бы знать, не следует ли мне сегодня изменить мою учебную специальность. Я специализируюсь в физике, причем у меня мало хороших оценок, чтобы получить в среднем С за физику. Я хотел бы переключиться на математику. У меня с ней есть некоторые проблемы, но думаю, что, может быть, справлюсь. Я провалил несколько курсов по математике здесь (в Университете Калифорнии) в потом всегда повторял их и получал оценки С. В одном математическом курсе, который я учил несколько больше, чем другие курсы, я был близок к тому, чтобы получить В по математике. Но мой вопрос все еще звучит так: следует ли мне изменить специальность?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ - нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Но если нет, то мне придется как-то добирать недостающие баллы, что будет очень трудно сделать, поскольку мои дела в этом семестре не слишком хороши. Если мне удастся прорваться в этом семестре с семью A, то я смогу рассчитывать, возможно, на получение диплома по физике в феврале. Однако передо мной этот ужас ядерной физики. Я очень не люблю ядерную физику. Ядерная физика будет одним из обязательных курсов для получения степени по физике. Считаете ли Вы, что я смогу получить степень по физике, зная, что мне придется проходить физику?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Не понимаю, как я это смогу. Я не так уж силен в теории. Мои учебные навыки — ужасны. Читаю медленно и трачу мало времени на учебу. Вы думает, что я смогу улучшить свои учебные навыки?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Вы думаете, что у меня есть достаточный стимул для получения степени в физике?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Я думаю, это было бы возможно, если бы у меня не было такой плохой учебной истории, которая за мной тянется. Вы думаете, что я смогу учиться, одновременно поддерживая хорошие отношения дома с женой и выполняя свою работу? Вы думаете, что я смогу успешно заниматься дома?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Я тоже думаю, что нет. Что же мне, возвращаться каждый вечер в институт после ужина, чтобы позаниматься?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: А куда же мне идти? Идти в библиотеку в кампусе, чтобы заниматься?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: У них может не быть всех нужных мне справочников, но они не всегда

необходимы. Вы считаете, что я смогу выработать достаточно хорошие навыки в учебе и получить стимулы для реальной выработки этих навыков, чтобы не произошло так, что я буду сидеть допоздна по ночам и в то же время не успевать с работой?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Я не смогу развить у себя правильные учебные навыки, чтобы суметь пробиться. Если Вы не считаете, что я смогу развить у себя правильные учебные навыки и использовать их, чтобы достичь цели, то думаете ли Вы все-таки, что я смогу получить степень по физике?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: В таком случае, я не получу степени. Что мне делать? Вы еще со мной?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Если Вы не думаете, что я смогу достичь нужной цели по улучшению своих учебных навыков и получить степень в физике, то советуете ли Вы, чтобы я ушел из института?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: У меня еще один вопрос. Я бы хотел стать офицером в ВВС. Я закончил учебную программу Воздушных Сил Р.О.Т.С., но, чтобы пройти комиссию, мне нужен диплом. Если я не получу диплом, то с большой вероятностью не получу и звания, хотя есть «за» и «против» того, что я получу звание без диплома, хотя это и не то, чего хотелось бы. Вопрос заключается в том, пройду ли я комиссию в Воздушные Силы?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – да.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Он говорит, что я получу звание в ВВС, а это именно то, что мне нужно, но получу ли я когда-нибудь диплом? Если я получу звание без диплома, то получу ли я вообще диплом хоть в чем-то?

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР: Мой ответ – нет.

ИСПЫТУЕМЫЙ: Это оставляет меня несколько раздосадованным, хотя в той работе,

которой я хочу заниматься, мне реально диплом не нужен.

Ответы и свои впечатления испытуемый прокомментировал так.

Ну, как я понял из беседы, было бы довольно глупо продолжать пытаться получить диплом в чем-либо. На деле я всегда чувствовал, что та работа, которая меня интересует, – а это изобретательство – не обязательно требует диплома. Требуется определенное знание математики и физики, но для изобретательства не нужен диплом. Из беседы я понял, что мне надо просто бросить учебу и получать звание, но как это сделать, я не знаю. Но было бы очень здорово получить диплом. Этот диплом позволил бы мне попасть в другие учебные заведения. В противном случае у меня будет документ, что я учился в колледже, но не закончил. Кроме того, у меня впечатление, что мои учебные навыки все равно никогда не улучшатся так, как бы мне хотелось. Я не получу диплом. Я получу звание, мне бесполезно заниматься – что дома, что в институте. Особенно по вечерам. Интересно, стоит ли мне вообще заниматься, или следует научиться делать всю работу в институте. Что делать? Я чувствую, что мои родители очень расстроятся, и родители моей жены очень расстроятся, если я так и не получу диплома, по крайней мере сейчас. У меня впечатление, что эта беседа основывается на том, чему необходимо было бы научится много лет назад, то есть пока рос в детстве. Задавать себе вопросы и давать какие-то ответы, да или нет, и думать над причинами, почему правильно или, может быть, неправильно отвечать да или нет, и от правильности или ожидаемой правильности ответа на этот вопрос зависит, что надо делать для достижения цели или просто существовать. Лично я думаю, что у меня лучше получится в математике, чем в физике. Но точно я узнаю только в конце лета.

Результаты

Изучение протоколов показывает следующее. Ни у кого из испытуемых не было затруднений в задавании вопросов и в подведении итогов и оценки совета. Обычно испытуемые слышали ответы экспериментатора как ответы-на-вопросы. Испытуемые сразу понимали, «что имел в виду советчик». Не было заранее запрограммированных вопросов; следующий вопрос мотивировался ретроспективно-проспективными возможностями текущей ситуации, которые менялись после каждого происходившего обмена мнениями.

В случае противоречивых ответов прилагалось много усилий, чтобы рассмотреть возможное назначение ответа, чтобы избавить ответ от противоречий или бессмысленностей и чтобы ответчик не выглядел, как не внушающий доверия источник. Довольно большое число испытуемых рассматривали возможность обмана и проверяли такую возможность. Все подозрительные испытуемые неохотно действовали при подозрении, что имел место обман. Подозрения утихали, если ответы советчика имели «хороший смысл». Подозрения превращали ответ в событие «просто речи», что выглядело, как случайное совпадение с вопросом задающего. Для испытуемых такая структура оказывалась трудной в поддержании и управлении. Многие испытуемые «все равно» видели смысл в ответе.

Во всем этом была заинтересованность и поиск образца. Однако образец воспринимался с самого начала. Вероятно, образец виделся с самого первого «совета». Испытуемым было очень трудно ощутить возможность случайности в высказываниях.

Испытуемые приписывали советчику в качестве его совета мысль, сформулированную в вопросах самого испытуемого. Например, когда испытуемый спрашивал: «Следует ли мне возвращаться в институт каждый вечер после ужина, чтобы позаниматься?» и экспериментатор отвечал: «Мой ответ — нет», то испытуемый в своих комментариях отмечал: «Он сказал, что мне не следует уходить в институт заниматься». Такое толкование было очень распространено.

Когда им сообщили об обмане, испытуемые были весьма раздосадованы. В большинстве случаев они изменили свое мнение о процедуре, подчеркивая ее неадекватность для целей экспериментатора (которую они все еще понимали, как исследование способов дачи советов).

В своей функции членов коллектива испытуемые обращались к институционализированному свойству коллективности как к схеме интерпретации. Испытуемые специально ссылались на различные общественные структуры при оценке разумности и обусловленности совета советчика. Такие ссылки, однако, не делались на какие-либо общественные структуры вообще. Ссылки, указанные испытуемым, были на общественные структуры, которые он рассматривал как реально или потенциально известные вместе с советчиком. Причем не на любые общественные структуры, известные им обоим, но на нормативно ценные общественные структуры, которые испытуемый принимал как условия, которым его решения по отношению к его собственному разумному и реалистичному пониманию своих обстоятельств и «хорошему» характеру совета советчика, должны были соответствовать. Эти социальные структуры состояли из нормативных свойств общественной системы, увиденных изнутри, которые были для испытуемого определяющими его членство в различных сообществах, о которых шла речь.

Испытуемые заранее считали известные-всем свойства коллектива неким обыденным знанием, общим для обоих. Они основывались на этих заранее принимаемых паттернах, когда присваивали тому, что (как они слышали) говорил советчик, статус документального доказательства определяющих нормативных свойств коллективных установок эксперимента, семьи, школы, дома, занятия, куда были направлены интересы испытуемого. Эти свидетельства и коллективные свойства использовались в качестве ссылок друг на друга, причем каждое дополняло другое и, следовательно, расширялось в своих возможностях.

Основание для решения было идентичным присваиванию совету его воспринимаемого нормальным смысла. Посредством ретроспективно-проспективного рассмотрения испытуемые оправдывали «разумный» смысл и санкционирующий статус совета как основания для управления своими делами. Его «разумный» характер состоял из его совместимости с нормативными правилами общественных структур, которые предположительно исполняются и являются известными как испытуемому, так и советчику.

20.

Смотреть лекции

21.

Теория системы Н.Лумана. Определение своей работы Луманом. Источники социологии Лумана. Оперативно закрытые социальные системы, построенные на коммуникациях. Аутопоэзис. Система, граница и среда. Самореференция и инореференция. Код и резонанс. Коммуникация и общественные структуры ее поддержки. Социология как наблюдение второго порядка.

Системная теория Никласа Лумана

Сам Луман сообщал о своей работе так: «Я работаю над общей теорией современного общества. Исходный пункт – системная теория, или теория оперативно закрытых социальных систем, построенных на коммуникациях, причем всеобъемлющей системой является общество… Моя попытка осуществляется путем анализа всех функциональных систем – экономики, политики, права, здравоохранения, религии, семьи – это совершенно разные области. Если удастся описать такие различные системы одними и теми же понятиями – «оперативная закрытость», «функции», или «бинарное кодирование», то мы получим описание, которое является более сложным, нежели предлагаемое социологической традицией (Вебер, Дюркгейм, Зиммель, Маркс или кого бы мы не взяли)». «Я не занимаюсь социальной критикой в привычном смысле, также не составляю списка «структурных ошибок», иначе можно сделать неверное описание «позднего капитализма». Эти проблемы появляются только в недрах теории, так как я не произвожу описания другого общества, а лишь того, в котором мы живем. Я хочу показать также многие позитивные аспекты нашей системы. Мое описание, таким образом, не содержит ни принятие этого общества, ни отказ от него, а только лучшее понимание структурного риска, внутренних опасностей, непрогнозируемого характера эволюции».

Луман: «Вся моя проблема с Парсонсом всегда заключалась в том, что меня не убедила его архитектура «четырех таблиц» как архитектура в целом, хотя она была хороша в отдельных социологических работах в дальнейшем».

Луман о Парсонсе: «Парсонс скончался в 1979 году в возрасте 77 лет. Последнее десятилетие жизни он находился почти в полной изоляции. Внезапно, еще в 1967 году, он «сошел со сцены», причем никто, собственно, не знал, почему; он исчез без всяких аргументов, без какого-либо контроля над своими теоретическими утверждениями. Этот процесс связан с марксизмом, с различными формами его критики функционализма. Но в целом его теория была слишком медленной в своем развитии, чтобы соответствовать модным течениям своего времени. Определенное время его теория очень высоко ценилась в США и была вместе с тем действительно единственной теорией, там созданной. Но вдруг все Парсонса покинули. Внезапно. И всё кончилось».

Литвинова О.О. о критическом отношении Лумана к Парсонсу: «Наряду со структурно предписанными нормами поведения в системе есть и альтернативные возможности действия, влияющие на ее структурирование. Влияние образцов поведения на регулирование структуры системы не является абсолютным. Любой, вытекающий из конкретных интеракций варьируемый и способный к селекции тип по ведения, образует механизмы, разрешающие вариативность предписанных системой образцов поведения.

Исследование этих равноценных структурных компонентов должно быть отражено в теоретической социологии, а сосуществование альтернативных и предписанных ценностных образцов в системе и их влияние на ее структуру необходимо включить в структурный функционализм.

Луман критически оценил классическую концепцию Парсонса о стабилизующей роли ценностных образцов в социальной системе.

Луман: «Социология застряла в глубоком кризисе…Современные социологи не критичны по отношению к классическим основам, но в дисциплине господствует представление, что контуры предмета уже определены именно этим классическим объемом…Самые впечатляющие результаты интеллектуального развития находятся сегодня вне предмета социологии…я хочу попытаться обрисовать интердисциплинарные или трансдисциплинарные пути развития теории, чтобы выяснить и понять, что из этого представляет интерес для социологии».

Луман: Единая социологическая теория «никогда не обещает отражения предметной реальности во всей её полноте, исчерпания всех возможностей познания предмета, а отсюда и исключительного права на истину по отношению к другим конкурирующим теоретическим разработкам. Однако такая теория, пожалуй, претендует на универсальность охвата предмета в том смысле, что она в качестве социологической теории занимается всем социальным, а не только его фрагментами (например, социальным расслоением и мобильностью…).

«Мы намерены взять своего рода препятствие, перед которым сегодня пасует обычная дискуссия о теории в социологии.

Речь идёт о формулировании универсальной теории социологии, на что со времен Парсонса больше никто не отваживался.

Социологическая теория, намеренная консолидировать отношения внутри дисциплины, должна стать не просто сложнее, а намного комплекснее по сравнению с тем, что предполагали классики дисциплины, их толкователи и даже сам Парсонс. Этот требует другой техники построения теории…, более высокой степени понятийной комплексности, рефлектирующей саму себя. Так возникает самонесущая конструкция. Её следует называть «теорией систем». [Социология пасует перед таким препятствием, в ней нет соответствующих примеров]. Поэтому мы должны будем последовать успешным междисциплинарным теоретическим разработкам, пусть и не относящимся к предмету, зато выбрав здесь исходные положения для теории самореферентных, «аутопойетических» систем.

В отличие от общепринятых изложений теорий, заимствующих…лишь небольшое число понятий, которым дается определение в полемике с существующими толкованиями, чтобы в дальнейшем работать в контексте понятийных традиций, здесь требуется увеличить число привлекаемых понятий и дать им определение посредством соотношения друг с другом. Это касается таких понятий, как смысл, время, событие, элемент, отношение, комплексность, контингентность, действие, коммуникация, система, окружающий мир, мир, ожидание, структура, процесс, самореференция, закрытость, самоорганизация, аутопойесис, индивидуальность, наблюдение, самонаблюдение, описание, самоописание, единство, рефлексия, различие, информация, взаимопроникновение, интеракция, общество, противоречие, конфликт.

Итак, согласно Луману система развивается коммуникативно. Коммуникация - это процесс самоконструирования системы. Коммуникация является и последним конечным элементом системы. Важнейшее средство коммуникации – язык (язык системы и языки подсистем). Коммуникация является социальным процессом, в котором следует различать три аспекта, имеющих характер отбора. Речь идет о сообщении в устной, письменной или другой форме, об информации, касающейся какого-либо высказывания, и о понимании, то есть об акте, различающем информацию и сообщение и являющемся предпосылкой следующей коммуникации, которая, в свою очередь, представляя собой различие между сообщением и информацией, может вызвать новые коммуникации. (По Кречмару).

Смысл всегда автопойэтичен, так как он воспроизводит только смысл.

Информация в системе возникает благодаря тому, что внешние влияния на неё приводят в движение ее основную дифференциацию – система должна «выбирать», какая информация для неё имеет смысл, а какая – нет. Поэтому информация всегда является информацией не среды, а системы, есть то, что проигрывается внутри системы.

Селекция информации выполняется системой посредством бинарного кодирования – по принципу соответствия-несоответствия информации критериям смысла системы.

Акт коммуникации имеет место только в том случае, если могут быть синтезированы три названные процесса. Грипп-Хагельстанге разъяснил это так. «Нечто, которое могло бы прозвучать и по-другому, избирается в качестве информации, которую стоит сообщить; кто-то решается действительно сделать сообщение, хотя он мог бы этого и не делать, а кто-то понимает, что ему что-то сообщают, хотя он и…мог бы ничего не понять». Следовательно, чтобы позволить социальной системе возникнуть и войти в непрерывный процесс воспроизведения, каждое предложение коммуникации должно создать прежде всего способность к «подключению». Это происходит благодаря тому, что адресат информации в процессе коммуникации может диагностировать обращенную к нему информацию в качестве таковой, то есть отличить информацию от сообщения. Различение между информацией и сообщением является условием того, что «имеет место не только обмен звуками, но и воспринимаются и высказывания, наполненные содержанием, к которым в дальнейшем можно будет целенаправленно присоединиться».

Для того чтобы коммуникация была успешной, нет необходимости в том, чтобы получатель и отправитель имели одинаковое понимание значение выражения. Поэтому значение коммуникации не содержится в голове ни отправителя, ни получателя, но имеет социальную природу. Существует три способа, которыми информация может быть представлена: в голове отправителя, в голове получателя и в символической форме «выражения», которая позволяет соответствующему значению быть переданным от отправителя к получателю. Именно в третьем аспекте коммуникация имеет независимое воплощение и, следовательно, может трактоваться как основа для автономности социальной области. Однако выражение имеет значение только потому, что акторы, интерпретируя его, «вычитывают» его значение.

Коммуникация происходит, когда синтезируются различение информации, сообщение и понимание. Поскольку есть вероятность, что адресат информации ее не поймет или не примет, коммуникационные отношения могут прекратиться. Такую возможность двойного отношения к сообщению (принято или нет) Луман называет двойной (бинарной) возможностью.

Прежде чем перейти к изучению этого понятия, приведем развернутую оценку коммуникации в работах Лумана, принадлежащую Г.Бехманну. Коммуникация являет собой реальность sui generis, которая более не может быть сведена к чему-либо иному. Коммуникация конституируется как механизм общества в качестве аутопоэтической системы, и благодаря этому получает свое продолжение. Если коммуникация есть не что иное, как аутопоэтическая репродукция, то это (в-третьих) означает, что общество развивается как самосубститутивный порядок, который может изменяться только внутри себя и только через себя.

Тем самым коммуникация становится базисной структурой общества, причем отношение коммуникация—общество приобретает циркулярный характер: общество невозможно вне коммуникации, а коммуникация невозможна вне общества.

Однако что же такое коммуникация? Ее подлинный смысл состоит в создании дифференциаций, к которым затем в ходе дальнейшего процесса могут присоединяться следующие коммуникации. Информация вычленяется из общего смысла. Из этого резервуара выбирается все то, что может рассматриваться как релевантное для сообщения и что не должно просто прийти к забвению. Для завершения коммуникативного акта следует принять решение о том, что должно акцептироваться, а что может быть отклонено или не понято.

Тем самым Луман делает более отчетливым процесс самоконституирования социального. Если социальное (или общественное) состоит исключительно из коммуникаций, то социальное как раз и состоит в данном аутопоэтическом процессе, который лишь из себя самого способен развернуть всю свою динамику. Общество формируется исключительно на основе продолжающихся и присоединяющихся друг к другу коммуникаций.

Социальные системы разного рода по-разному производят селекцию своих коммуникаций. Для процесса селекции они оборудованы «символически генерализированными коммуникативными медиумами» (обобщениями смысловых ориентаций, разрешающими определить идентичность смысла по отношению к различным партнерам в различных ситуациях).

Медиумы выражают свою связь с селекцией смысла, выделяемого ими из коммуникационного сообщения, а также их мотивацию к его пониманию. Каждому медиуму соответствует свой бинарный код (универсальное двузначное обозначение) функционирующей системы.

Социальная система «наука» с функцией «производство новых знаний» - медиум «научное познание», бинарный код «истина-ложь»

Социальная система «любовь» с функцией «выбор партнера» - медиум «эротика», бинарный код «есть-нет»

«Политика» - медиум «конкуренция за власть», правительство-оппозиция

«Экономика» - медиум «деньги» или «собственность», иметь-не иметь

О системе и ее окружении

«Понятие коммуникации становится решающим фактором для определения понятия общества. В зависимости от того, как определяют коммуникацию, определяют и общество, а определение понимается здесь в точном смысле этого термина как определение границ». Парадоксальным образом Луман доказывает, что «конкретные люди являются не частью общества, а частью его окружающей среды». «Например, недостаточно того, что один человек видит или слышит другого, даже если он наблюдает его поведение с помощью различения сообщения и информации. Если о ком-то говорят или пишут, этого также еще недостаточно для того, чтобы отношение к нему считалось социальным отношением. Социальной операцией является лишь сама коммуникация». Касаясь вопроса об отношениях между обществом и личностью, Луман указывает, что представленное им понятие общества исходит из полного разделения индивидуума и общества. Между индивидуумом и обществом нет никакой коммуникации, так как коммуникация всегда является внутренней операцией общественной системы. Общество никогда не может выйти за свои пределы с помощью собственных операций и охватить индивидуума, оно может воспроизводить лишь собственные операции. Но это же является истинным и для индивидуума. «Говорить всерьез об индивидуальности – значит понимать индивидуумов как продукт их собственной деятельности, как самореферентные исторические механизмы, которые каждой своей операцией определяют исходное состояние для дальнейших операций и могут делать это лишь посредством собственных операций».

Это позволяет лучше понять основную цель Лумана – описать социальные явления автономно от индивидуумов, то есть описать эти явления как происходящие на более «высоком уровне», чем индивидуальные разумы. «Общество состоит не из личностей, а из коммуникаций между ними. Не человечество, а система коммуникаций выборочно интегрирует физический, химический, органический и психический потенциал людей. Эта система обладает собственной реальностью и собственной автономией». Луман утверждает, что значение, «сердцевина» мыслей и коммуникаций свойственна не только разумам, но и социальным системам. Нет причин полагать, что значение связано только с разумом или мозгом, - это было бы антропоморфической ошибкой, ведь социальные системы никак не проще, чем психические. С этой точки зрения, живая система способна производить себя посредством воспроизводства своих элементов и поддерживать организацию этих элементов. Психические системы производят себя, производя мысли, а социальные системы делают это, производя коммуникации. Обе системы являются циркулярно закрытыми системами, которые могут использовать собственный модус автопоэтической репродукции.

Люди являются сенсорами общества; с их помощью общество может контактировать с несоциальной средой.

О кодах и бинарных возможностях

Способ отделения элементов системы от элементов среды Луман называет кодом. В работе «Власть» код понимается как структура, которая для каждого произвольного элемента в пределах своей области и релевантности может найти и упорядочить другой дополнительный элемент. В сфере социокультурной эволюции наиважнейший код образуется с помощью языка, а именно благодаря тому, что язык связан со способностью отрицания таким образом, что любое высказывание одновременно предоставляет в распоряжение важнейших языковых функций точно соответствующее ему отрицание.

Так как код способен устанавливать для каждого элемента системы свой точно соответствующий данному элементу комплементарный фактор, код производит внутри-системные сопряжения как предпосылки дальнейших операций. Код – это и язык системы, и механизм селекции. Социальные системы образуются вообще исключительно благодаря коммуникации, то есть разнообразные селективные процессы антиципативно или реактивно взаимно определяют друг друга. Коммуникация реализуется только в том случае, если в ней осознается селективность сообщения. Это означает, что оно может быть использовано для селекции состояния собственной системы. Отсюда следует контингентность (случайность) обеих сторон коммуникации, то есть возможность отклонения коммуникативно передаваемого предложения выбора. Это возможные отклонения – как возможности – не могут быть элиминированы.

Возможность двойного отношения к сообщению (принято оно или нет) Луман называет бинарной (двойной) возможностью.

О подсистемах

Для того, чтобы система продолжала коммуницировать, она порождает структуры для поддержки коммуникации – институты, нормы и роли. Развитие систем происходит благодаря процессам вариации, отбора и стабилизации воспроизводимых в коммуникациях элементов системы. Благодаря этим механизмам системы развиваются: усложняется их организация, появляются функциональные подсистемы. Примерами коммуникационных и функциональных систем являются политика, экономика, право, религия, воспитание, наука, искусство и другие. Каждая из этих подсистем является также аутопоэтической и потому – функционально замкнутой. Каждая из этих подсистем конституируются в качестве аутопоэтической системы посредством семантического аппарата, сформированного с помощью саморефлексии. По словам Дирка Кречмара, социальные системы – воспитание, право, наука, политика, искусство наблюдают каждая за своим окружающим миром исключительно с точки зрения значимости для воспитания, права, науки, политики и искусства. Все остальное не находит у них отклика. Каждая подсистема имеет свои средства коммуникации. Наука – истину. Политика – власть. Экономика – деньги и собственность. Право – законность. Сфера личных отношений – дружбу и любовь. И т.д.

Функциональная специализация систем происходит путем их отграничения от других систем. Она, в свою очередь, возможна только потому, что ввиду функциональной дифференциации все не реализованные функции осуществляются другими системами. Тем самым только в функционально дифференцированном обществе создается специфическая структура отношений между системами. Она включает в себя их отношение к обществу в целом (функция), их отношение к другим сосуществующим системам (производительность) и, наконец, к самим себе (рефлективность).

Поскольку социальные системы Лумана оперативно закрыты, код, используемый каждой системой как язык системы, не понимается и не переводится в коды других систем. Проблемы во внешней среде, которую образуют другие подсистемы общества, порождают резонанс в системах. Взаимозависимость систем заставляет их рассматривать проблемы во внешней среде как проблемы системы, но для этого проблемы должна быть представлены этой системой в ее кодовой системе. В систему проникает только то, что преобразуется ею и становится «системой». Ученик Лумана Рудольф Штихве сказал в интервью: «Каждая система должна следовать принципу отграничивания, принципу «достижимости с помощью коммуникации»: до тех пор, пока некто может быть включен в коммуникацию, он является частью общества, и если это не так, он находится вне его».

Такая схема вынуждает Лумана рассматривать важнейшие системы общества (подсистемы) как внешние друг для друга миры. Например, ученые изобрели атомную бомбу – выполнили операцию – производство в границах господства своей системы и в соответствие с механизмом селекции или кодом. Передача атомного оружия военным или политикам может и не рассматриваться учеными как деятельность, которая, если она вдруг завершится ядерной войной, спровоцированная их открытием.

О наблюдении

Наблюдение рассматривается в качестве операции, а наблюдатель – в качестве системы. Наблюдение всегда является обозначением в рамках различия (выделения различия и обозначения). Наблюдение это любая операция различения и базисная операция понимания. К пониманию приходят только тогда, когда применяют определенное различение, собственно, различение системы и окружающей среды и проецируют на это различение закрыто-самореферируемо-репродуцируемый смысл.

Если наблюдение ведется за другим наблюдением, то при этом используется комплексный двусторонний процесс различения. Он должен, с одной стороны, отличать наблюдателя от того, что он наблюдает, и одновременно должен уметь отличать операцию наблюдения от других операций, например, от простого производства различий.

Системы Лумана наблюдаются не только извне, они могут наблюдать и сами себя. В силу своей автопойэтичности системы являются самонаблюдаемыми. Их самонаблюдаемость обусловлена наличием в них коммуникаций. Уже сама по себе коммуникация является такой операцией наблюдения, поскольку ее процесс возможен с помощью различения (информации и сообщения) и обозначения ее сообщения адресату для определения точек ее последующих подключений к другим коммуникациям.

Так как любая коммуникация у Лумана дифференцирует и синтезирует информацию, сообщение и понимание в качестве ее собственных компонент, то самонаблюдаемая социальная система в состоянии производить самоописание. Редукция коммуникаций в системе позволяет ей не только наблюдать, но и описывать социально происходящее в ней. По Луману, в функционирующей системе «наука» такую роль выполняет социология.

Наблюдение и описание системы, осуществляемое другой системой (наблюдателем), Луман назвал наблюдением первого порядка. Исследование как процесс сохраняет в социологии Лумана название «наблюдения второго порядка». Кибернетическое различение уровней наблюдения систем необходимо Луману для постепенного увеличения зоны наблюдения систем и смещения зоны, недоступной для наблюдения системы (т.н. «темного пятна»).

Наблюдатель не может обозначить зону, недоступную для его наблюдения, с помощью той же самой дифференции, так как наблюдение использует какое-то различие, которое оно само не может наблюдать.

Концепции «слепого пятна» в лумановской теории социальных систем соответствует концепция парадокса и его снятия - депарадоксизации. Парадокс у Лумана – определенный когнитивный прием, обозначающий неспособность наблюдателя видеть ту дифференциацию, с помощью которой он отличает систему от среды (парадоксальная ситуация). Парадоксальной ситуацией в наблюдении является, по Луману, любая операция наблюдения, состоящая из операции различения и включающая в себя невидимую для наблюдателя зону – «слепое пятно», или парадокс.

В социальных системах ситуация парадокса (неразрешимости и невозможности проведения дальнейших логических операций) появляется при наблюдении этих систем и объясняется их самореферируемой структурой. С одной стороны, структурны самореферентным образом, а с другой – они сами способны проводить наблюдение, используя при этом различия.

Таким образом, любое наблюдение, проводимое социальной системой, неминуемо включает в себя парадокс. Разрешение (снятие) парадокса в системах необходимо для продолжения их наблюдения. Например, в системе «политика» Луманом выявляются такие парадоксы, как суверенитет, демократия и т.д. В системе «права человека»: соблюдение баланса между индивидуальными правами отдельного человека и правами общества в целом. Снятие этого парадокса возможно посредством рефлексии, раздифференцированной СМИ. И т.д.

Наблюдатель, желающий продолжить наблюдение систем, вынужден учитывать имеющийся в наблюдении базовый парадокс (недоступную для наблюдения зону первого порядка наблюдения). Наблюдатель, ведущий наблюдение за наблюдением первого порядка, то есть наблюдатель второго порядка, может наблюдать и базовый парадокс, и технику депарадоксализации первого наблюдателя.

В «социальных системах» социальная система определяется Луманом как выделяющая саму себя из окружающей среды автопойэтическая, самореферируемая, самонаблюдаемая, самоописываемая, необходимо содержащая парадоксы на всех уровнях ее наблюдения и разрешающая снятие указанных парадоксов, совокупность коммуникативных возможностей.

«Социальные системы – мысленно идентифицируемые системы. Их границы нефизической природы. Их границы могут быть релевантны границам мысленных взаимосвязей».

О социологии

Поскольку подсистемы Лумана операционно закрыты, ни одна из них не способна к объективному познанию всей системы общества. Лишена этого преимущества и социология как часть подсистемы науки. Её видение мира субъективно, иначе как социологически социолог систему не воспринимает. Деятельность социологии по Луману есть наблюдение и изучение коммуникации подсистем, выполняющих функцию самопонимания систем. Сама социология выполняет функцию рефлексии общества, а выполняемое ею наблюдение за наблюдением общества в коммуникациях Луман называл наблюдением второго порядка.

Выводы

Литвинова: Лумановский трансфер биологических дефиниций в общественную науку является беспрецедентным в современной социологии. С помощью общей теории систем Луман достиг сближения социологии с науками естественными, необщественными, что до сих пор никому из социологов-теоретиков не удавалось. Междисциплинарная социология Лумана прекратила монополию философии на интеграцию когнитивных достижений других областей знания. Объективно это способствовало повышению роли социологической науки и в подсистеме общественных наук, и в системе научных дисциплин в целом».

1. Новые возможности изучения социальных систем с позиций структурного функционализма

2. До Лумана никто не предлагал теорий такого высокого генерализирующего уровня в социологии

3. Научная критика теории Лумана сыграла позитивную роль в мобилизации всех направлений социологической мысли и консолидации всей социологии на этой почве.

4. Теория Лумана оказала влияние не только на социологию, но и на междисциплинарную общую теорию систем.

5. Лумановская теория распространила социологическое знание за пределами предметной области социологии.

6. Она благоприятствовала развитию тех наук, достижения которых Луман имплицировал в свою теорию.

7. Объективно возросла роль социологической дисциплины как в подсистеме общественных наук, так и во всей системе современного научного знания.

8. Вклад Лумана в современную науку в целом заключается в многоаспектности его позитивного значения для ряда дисциплин и всей социологической науки.

1. Теория Лумана построена на междисциплинарной базе с использованием новых подходов естествознания.

2. Луман фактически противопоставил теорию системы критической теории общества, чему примером его полемика с Ю.Хабермасом.

3. Критики полагают, что преувеличение Луманом самозакрытости систем не позволяет социологии получать достоверное знание об обществах.

Важнейшие междисциплинарные включения теории социальных систем Лумана

Философия (феноменология сознания (смысла)

Биология (концепции автопойэзиса и самореференции)

Психология (концепция коммуникации)

Кибернетика (когнитивно-конструктивистские концепции наблюдения систем)

Этап «спора с классиками» в теории социальной системы Лумана

Углубление структурного функционализма:

Открытие функционально-эквивалентного метода изучения систем

Объединение теорий действия и систем Парсонса

Определение системы действия с помощью категории двойной контингенции

Определение Луманом социальной системы как функциональной системы осмысленных взаимосвязей социального действия

Исследование структуры сознания в феноменологии Гуссерля

Углубление Луманом категории смысла для обозначения границ социальной системы

Переопределение определения смысла социального действия в социологии Вебера

22.

Социально-критическая теория М.Фуко. Дискурс как объект исследований Фуко. Методы археологии и генеалогии. Властезнание. Изучение дисциплинарных институтов. Отношение к социологии и роль социального исследователя в обществе.