- •1.Общая характеристика колебательных процессов

- •2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

- •3. Колебания пружинного маятника

- •4. Колебания физического маятника

- •5. Вертикальные колебания центра тяжести судна

- •6. Энергия гармонического колебания

- •Сложение скалярных колебаний

- •8. Сложение гармонических колебаний с равными частотами

- •8.2 Сложение гармонических колебаний с близкими частотами. Биения

- •21.9. Сложение взаимно перпендикулярных (векторных) колебаний

- •Затухающие колебания

- •1. Вынужденные колебания

- •2. Вынужденные вертикальные колебания судна

- •3. Параметрический резонанс

- •4. Автоколебания

- •5. Спектр колебаний

- •. Ангармонические колебания

- •7. Фазовая траектория

- •Общая характеристика волновых процессов

- •22.2. Упругие волны

- •3. Энергетические характеристики волновых процессов

- •Акустика

- •1. Объективные и субъективные характеристики звука

- •2. Распространение звуковых волн

- •3. Ультразвук

- •4. Эффект Доплера в акустике

- •Статистическая теория газов

- •1. Средние характеристики движения молекул идеального газа

- •2. Распределение молекул по скоростям (распределение Максвелла)

- •3. Барометрическая формула

- •4. Распределение Больцмана

- •5. Средняя длина свободного пробега молекул

- •1. Общая характеристика явлений переноса

- •2. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса

- •8.6.3. Анализ коэффициентов переноса

- •1. Основные понятия термодинамики

- •Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам

- •9.3. Число степеней свободы. Внутренняя энергия идеального газа

- •1. Классическая теория теплопроводности газов

- •2. Адиабатный процесс

- •3. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Принцип действия тепловой машины

- •4. Идеальная тепловая машина Карно

- •1. Второе начало термодинамики

- •9.9. Энтропия

- •2. Статистический смысл второго начала термодинамики

- •4. Теорема Нернста (третье начало термодинамики)

- •5. Термодинамика необратимых процессов

- •10.1. Реальные газы

- •10.1.2. Модель реального газа по Ван-дер-Ваальсу

- •10.1.3. Опытные изотермы реальных газов

- •10.1.4. Теоретические изотермы реальных газов (изотермы Ван-дер-Ваальса)

- •10.1.5. Расчет критических параметров вещества из уравнения Ван-дер-Ваальса

- •10.2. Жидкое состояние

- •10.2.1. Общие представления. Характер теплового движения молекул жидкости

- •10.2.2. Поверхностные явления

- •10.3. Твердое тело

- •10.3.1. Общие представления о твердых телах

- •10.3.2. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга и Пти

- •10.4. Фазовые равновесия и фазовые переходы

- •10.4.1. Общие понятия

- •10.4.2. Фазовый переход первого рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса

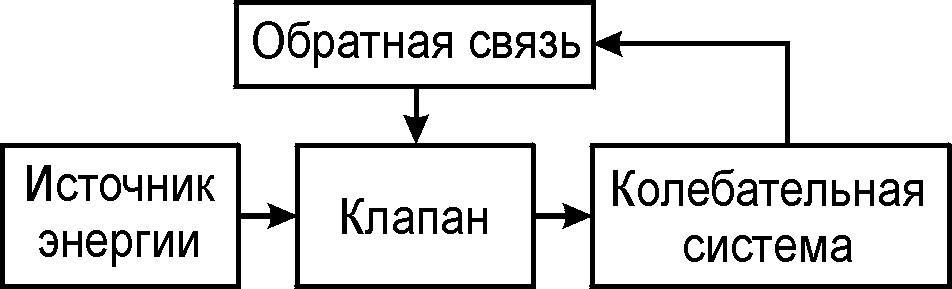

4. Автоколебания

Рис. 21.25

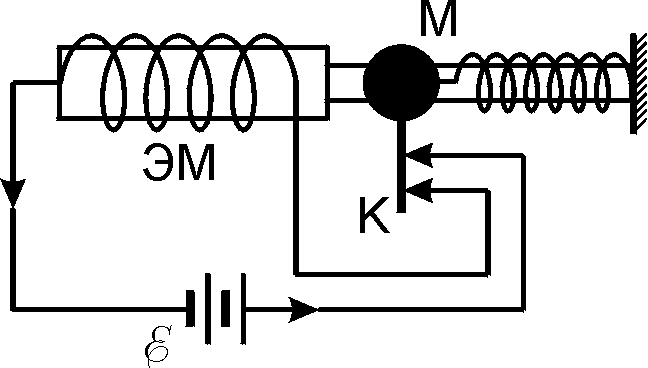

Рассмотрим в качестве примера модель электромеханической автоколебательной системы (рис. 21.26). В этом случае источником энергии служит батарея E, колебательной системой — пружинный маятник M, клапаном — контакт-прерыватель K, а обратная связь осуществляется с помощью электромагнита ЭМ, притягивающего стальной шарик маятника. В начальный момент контакт замкнут, по цепи протекает ток, и шарик маятника притягивается к электромагниту; при этом контакт разрывается и маятник приходит в колебательное движение. При возвращении шарика в исходное состояние контакт снова замыкается, и колебания возобновляются.

Рис. 21.26

Принято различать положительную и отрицательную обратную связь.

В случае положительной обратной связи направления внешней силы и скорости колебательной системы совпадают. В этом случае источник энергии производит над колебательной системой положительную работу, т.е. передает ей энергию.

В случае отрицательной обратной связи направления внешней силы и скорости взаимно противоположны и колебания системы затухают быстрее, чем в отсутствие обратной связи.

В рассматриваемом примере знак обратной связи можно изменить, перемещая электромагнит.

5. Спектр колебаний

Любое сложное колебательное движение может быть представлено как совокупность гармонических колебаний с различными частотами и амплитудами. Совокупность таких колебаний называется спектром. Для того, чтобы найти спектр колебаний, т.е. разложить сложное колебательное движение на отдельные гармонические составляющие, поступают следующим образом.

Пусть сложное колебание описывается периодической (с периодом T), но не гармонической функцией f(t)=f(t+T). По теореме Фурье эту функцию можно представит в виде суммы гармонических составляющих:

-

,

,(21.71)

где

![]() ;

гармоническое колебание с амплитудой

ak

и частотой k

называют часто гармоникой. Основная

гармоника (k=1)

с частотой 1 = 0

называется тоном, гармоника с частотой

Δk = 2

Δ0,...

— обертоном.

;

гармоническое колебание с амплитудой

ak

и частотой k

называют часто гармоникой. Основная

гармоника (k=1)

с частотой 1 = 0

называется тоном, гармоника с частотой

Δk = 2

Δ0,...

— обертоном.

Для

нахождения амплитуд гармоник умножим

(21.71) на

![]() и проинтегрируем в пределах от 0 до T:

и проинтегрируем в пределах от 0 до T:

-

,

,(21.72)

Интеграл в правой части (21.72) легко вычисляется:

![]() .

.

Таким образом, в сумме, которая фигурирует в правой части (21.72), остается только одно слагаемое с k=n. Поэтому

![]() .

.

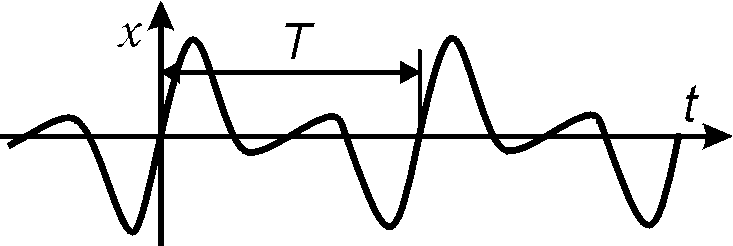

Рис. 21.27

![]() .

.

Из этого графика практически невозможно определить число гармоник, их амплитуды и частоты. Если же построить спектр этого колебания, т.е. зависимость амплитуды от частоты (рис. 21.28), то непосредственно видно, что рассматриваемое колебание состоит их трех гармоник с амплитудами A=2, A2=3, A3= и частотами , 22, 33 c-1.

Чем сильнее исходное колебание отличается от гармонического, тем богаче его спектр, т.е. тем больше гармоник содержится в разложении (21.71). В общем случае спектр сложного колебания содержит бесконечный ряд гармоник, амплитуды которых быстро убывают с увеличением их номера, так что практически в разложении (21.71) приходится принимать во внимание только некоторое конечное число обертонов. Экспериментально гармоники могут быть найдены с помощью набора осцилляторов, собственные частоты которых выбраны с определенным шагом (частотомер). Тогда при воздействии сложного импульса на этот набор будут резонировать те из осцилляторов, собственные частоты которых близки к частотам гармоник в разложении (21.71).