- •1.Общая характеристика колебательных процессов

- •2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

- •3. Колебания пружинного маятника

- •4. Колебания физического маятника

- •5. Вертикальные колебания центра тяжести судна

- •6. Энергия гармонического колебания

- •Сложение скалярных колебаний

- •8. Сложение гармонических колебаний с равными частотами

- •8.2 Сложение гармонических колебаний с близкими частотами. Биения

- •21.9. Сложение взаимно перпендикулярных (векторных) колебаний

- •Затухающие колебания

- •1. Вынужденные колебания

- •2. Вынужденные вертикальные колебания судна

- •3. Параметрический резонанс

- •4. Автоколебания

- •5. Спектр колебаний

- •. Ангармонические колебания

- •7. Фазовая траектория

- •Общая характеристика волновых процессов

- •22.2. Упругие волны

- •3. Энергетические характеристики волновых процессов

- •Акустика

- •1. Объективные и субъективные характеристики звука

- •2. Распространение звуковых волн

- •3. Ультразвук

- •4. Эффект Доплера в акустике

- •Статистическая теория газов

- •1. Средние характеристики движения молекул идеального газа

- •2. Распределение молекул по скоростям (распределение Максвелла)

- •3. Барометрическая формула

- •4. Распределение Больцмана

- •5. Средняя длина свободного пробега молекул

- •1. Общая характеристика явлений переноса

- •2. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса

- •8.6.3. Анализ коэффициентов переноса

- •1. Основные понятия термодинамики

- •Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам

- •9.3. Число степеней свободы. Внутренняя энергия идеального газа

- •1. Классическая теория теплопроводности газов

- •2. Адиабатный процесс

- •3. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Принцип действия тепловой машины

- •4. Идеальная тепловая машина Карно

- •1. Второе начало термодинамики

- •9.9. Энтропия

- •2. Статистический смысл второго начала термодинамики

- •4. Теорема Нернста (третье начало термодинамики)

- •5. Термодинамика необратимых процессов

- •10.1. Реальные газы

- •10.1.2. Модель реального газа по Ван-дер-Ваальсу

- •10.1.3. Опытные изотермы реальных газов

- •10.1.4. Теоретические изотермы реальных газов (изотермы Ван-дер-Ваальса)

- •10.1.5. Расчет критических параметров вещества из уравнения Ван-дер-Ваальса

- •10.2. Жидкое состояние

- •10.2.1. Общие представления. Характер теплового движения молекул жидкости

- •10.2.2. Поверхностные явления

- •10.3. Твердое тело

- •10.3.1. Общие представления о твердых телах

- •10.3.2. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга и Пти

- •10.4. Фазовые равновесия и фазовые переходы

- •10.4.1. Общие понятия

- •10.4.2. Фазовый переход первого рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса

2. Распространение звуковых волн

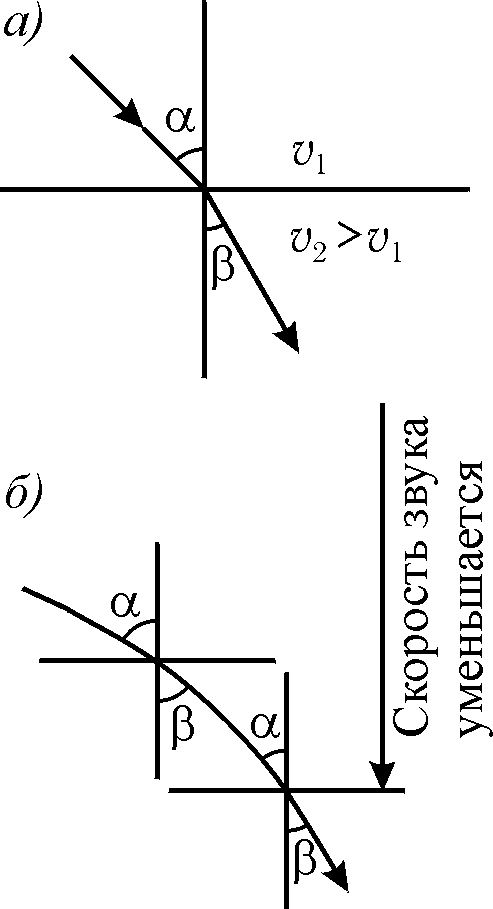

Звуковые волны при своем распространении подчиняются тем же закономерностям, что и световые. В частности, они могут огибать препятствия, (явление дифракции), для них выполняются законы отражения и преломления. На границе раздела двух сред (например, воздух-вода) направление распространения звуковых волн изменяется. На основании закона преломления

Рис. 23.5

![]()

можно сделать вывод, что если v2 < v1, то < , т.е. угол преломления меньше угла падения (рис. 23.5, а).

Если в среде скорость звука плавно изменяется от точки к точке, то возникает явление рефракции — искривления звуковых лучей в неоднородной среде. При этом звуковые лучи изгибаются всегда в сторону слоя с меньшей скоростью звуковой волны (рис. 23.5, б) и рефракция выражена тем сильнее, чем больше градиент неоднородности среды и соответственно скорости звука.

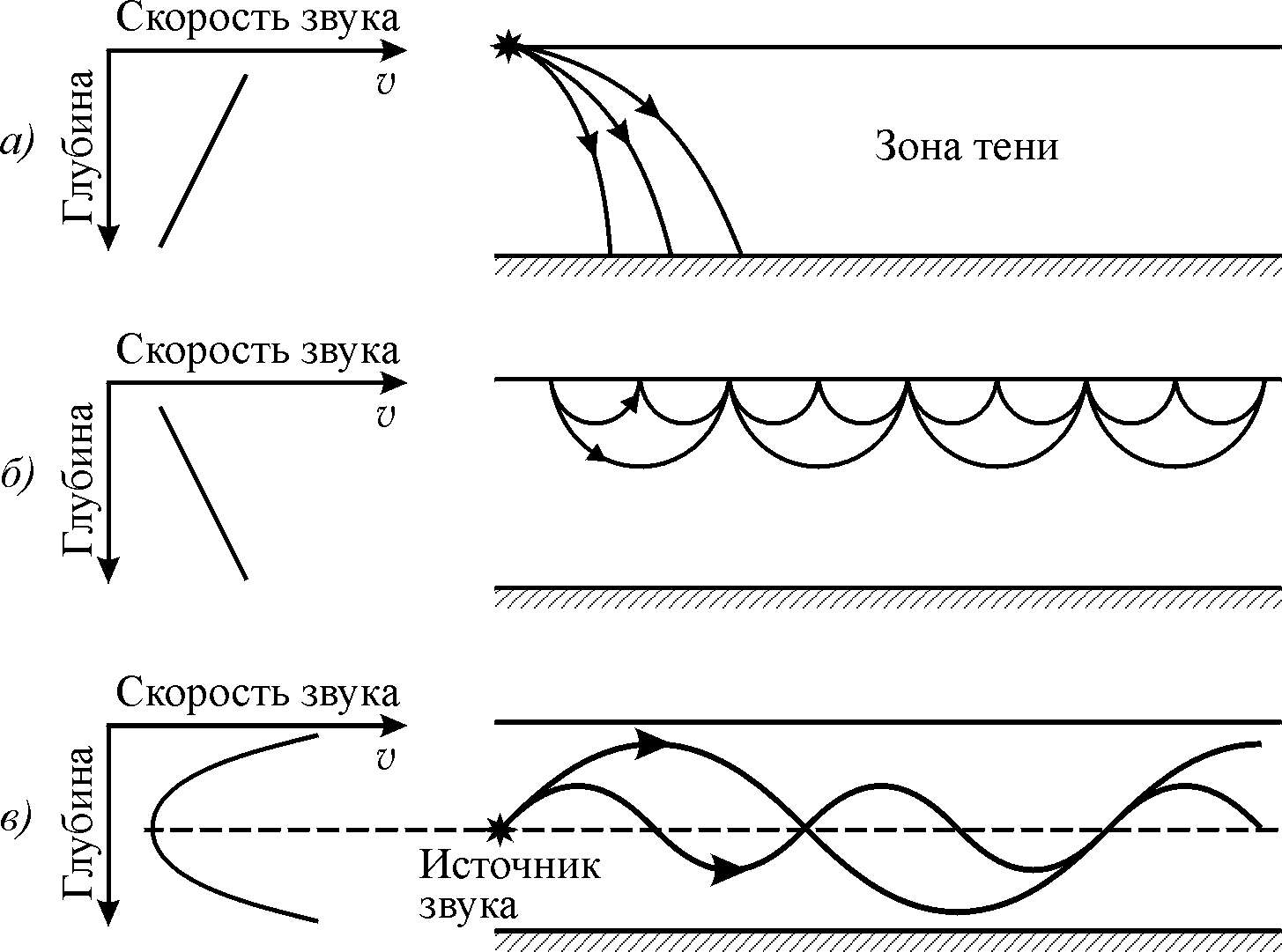

В морской воде скорость звука зависит от ее солености, плотности, температуры и других факторов. В результате, скорость звука изменяется с изменением глубины (рис. 23.6). Из-за рефракции образуются зоны тени (мертвые зоны) — рис.23.6, а; а звук может возвратиться к поверхности моря, не достигнув дна (рис. 23.6, б); возможно также возникновение сверхдальних звуковых каналов (рис. 23.6, в). Канал — это слой воды, в котором звук распространяется с наименьшей скоростью. Луч отклонившийся от канала вверх или вниз, возвращается в него обратно. В таком канале звук может распространяться на расстояния в сотни и тысячи километров.

Звуковая

волна, распространяясь в среде, затухает

в соответствии с законом

![]() ,

где I —

интенсивность звука, прошедшего слой

среды толщиной x;

I0 —

начальная интенсивность звука; —

коэффициент поглощения.

,

где I —

интенсивность звука, прошедшего слой

среды толщиной x;

I0 —

начальная интенсивность звука; —

коэффициент поглощения.

Особенность распространения звуковых волн в воде — их слабое затухание. Никакие виды электромагнитных волн, в том числе световые, не распространяются в воде на сколько-нибудь значительные расстояния, поэтому звуковые волны — это единственно возможное средство получения информации и связи под водой. Для этих целей используют как звуковые, так и ультразвуковые частоты. Наиболее широко в гидроакустике применяются эхолоты и гидролокаторы, которые используют для навигационных целей (плавание вблизи скал, рифов); для рыбопромысловой разведки, поисковых работ; для решения военных задач (поиск подводных лодок противника, безперископная торпедная атака и т.д.). Пассивным средством подводного наблюдения служат шумопеленгаторы.

Рис. 23.6

3. Ультразвук

Ультразвуком называют звуковые волны с частотами от 2104 до 1013 Гц. Верхний предел частот ультразвука в данной среде определяется межмолекулярным расстоянием (или длиной свободного пробега в газе): в кристаллах и жидкостях он равен 1012-1013 Гц, а в газах — 109 Гц.

Из-за большой частоты (малой длины волны) ультразвук характеризуется особыми свойствами. Так, ультразвуковые волны подобно световым могут образовывать строго направленные пучки. Отражение и преломление этих пучков на границе двух сред подчиняется законам геометрической оптики. С помощью вогнутых зеркал ультразвуковые волны можно направлять от источника в строго определенном направлении.

Ультразвуковые волны большой интенсивности можно получать даже при сравнительно небольших амплитудах колебаний, так как при данной амплитуде I 2 (формула (22.10)). Поэтому высоким частотам ультразвука соответствуют большие интенсивности (до 20 Вт/см2). Это приводит к нагреву тел, подвергающихся воздействию ультразвука, к образованию в жидкостях пустот в виде мельчайших пузырьков с кратковременным возрастанием давления до сотен и тысяч атмосфер (явление кавитации).

Ультразвуковые волны ускоряют протекание процессов диффузии, существенно влияют на растворимость веществ и в целом на ход химических реакций в жидкой фазе. Ультразвук применяют в технике для ускорения процессов тепло- и массообмена; получения металлов с мелкокристаллической структурой; очистки (с помощью кавитации) от загрязнений различных деталей (часовое производство, электронная техника и т.д.); пайки алюминиевых деталей; сварки пластмассовых изделий и т.д.; ультразвуковой дефектоскопии; звуковидения (преобразования по схеме: ультразвук электрические колебания световые колебания).