- •1.Общая характеристика колебательных процессов

- •2. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

- •3. Колебания пружинного маятника

- •4. Колебания физического маятника

- •5. Вертикальные колебания центра тяжести судна

- •6. Энергия гармонического колебания

- •Сложение скалярных колебаний

- •8. Сложение гармонических колебаний с равными частотами

- •8.2 Сложение гармонических колебаний с близкими частотами. Биения

- •21.9. Сложение взаимно перпендикулярных (векторных) колебаний

- •Затухающие колебания

- •1. Вынужденные колебания

- •2. Вынужденные вертикальные колебания судна

- •3. Параметрический резонанс

- •4. Автоколебания

- •5. Спектр колебаний

- •. Ангармонические колебания

- •7. Фазовая траектория

- •Общая характеристика волновых процессов

- •22.2. Упругие волны

- •3. Энергетические характеристики волновых процессов

- •Акустика

- •1. Объективные и субъективные характеристики звука

- •2. Распространение звуковых волн

- •3. Ультразвук

- •4. Эффект Доплера в акустике

- •Статистическая теория газов

- •1. Средние характеристики движения молекул идеального газа

- •2. Распределение молекул по скоростям (распределение Максвелла)

- •3. Барометрическая формула

- •4. Распределение Больцмана

- •5. Средняя длина свободного пробега молекул

- •1. Общая характеристика явлений переноса

- •2. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса

- •8.6.3. Анализ коэффициентов переноса

- •1. Основные понятия термодинамики

- •Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам

- •9.3. Число степеней свободы. Внутренняя энергия идеального газа

- •1. Классическая теория теплопроводности газов

- •2. Адиабатный процесс

- •3. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Принцип действия тепловой машины

- •4. Идеальная тепловая машина Карно

- •1. Второе начало термодинамики

- •9.9. Энтропия

- •2. Статистический смысл второго начала термодинамики

- •4. Теорема Нернста (третье начало термодинамики)

- •5. Термодинамика необратимых процессов

- •10.1. Реальные газы

- •10.1.2. Модель реального газа по Ван-дер-Ваальсу

- •10.1.3. Опытные изотермы реальных газов

- •10.1.4. Теоретические изотермы реальных газов (изотермы Ван-дер-Ваальса)

- •10.1.5. Расчет критических параметров вещества из уравнения Ван-дер-Ваальса

- •10.2. Жидкое состояние

- •10.2.1. Общие представления. Характер теплового движения молекул жидкости

- •10.2.2. Поверхностные явления

- •10.3. Твердое тело

- •10.3.1. Общие представления о твердых телах

- •10.3.2. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга и Пти

- •10.4. Фазовые равновесия и фазовые переходы

- •10.4.1. Общие понятия

- •10.4.2. Фазовый переход первого рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса

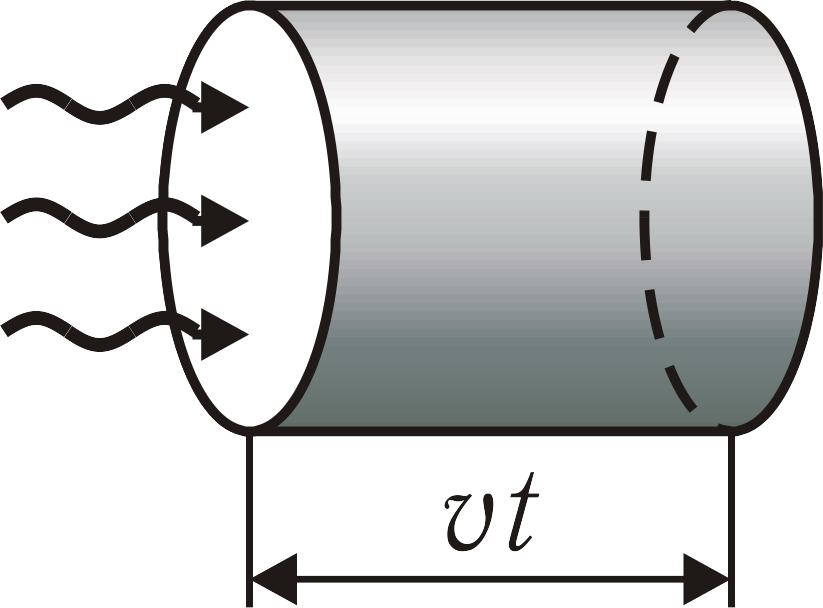

3. Энергетические характеристики волновых процессов

Найдем вначале плотность энергии упругой волны. Выделим в среде элемент объема dV с массой dm=dV, где — плотность среды. Бесконечно малую массу dm можно рассматривать как материальную точку, которая совершает гармонические колебания, полная энергия которых (см. § 21.6)

![]() .

.

Отсюда плотность энергии упругой волны

-

.

.(22.6)

Потоком

энергии R

называется количество энергии, проходящей

через поверхность S

за единицу времени:![]() .

.

Рис. 22.2

![]() ,

,

-

.

.(22.7)

Плотностью потока энергии называется количество энергии, переносимое волной через единичную площадку за единицу времени:

-

.

.(22.8)

Для механических волн плотность потока энергии найдем, подставив (22.7) в (22.8):

-

.

.(22.9)

Интенсивность волны I численно равна плотности потока энергии. Таким образом, интенсивность механической волны

-

.

.(22.10)

Акустика

1. Объективные и субъективные характеристики звука

Звуковыми волнами называют упругие волны с частотами от 16 до 20000 Гц, воспринимаемые органами слуха человека.

Звуковые волны в жидких и газообразных телах являются продольными. В твердых телах могут распространяться как продольные, так и поперечные звуковые волны.

Упругие волны с частотой 16 Гц называют инфразвуком, а с частотой 2000 Гц — ультразвуком.

Благодаря упругим связям между частицами среды, колебания какой-нибудь частицы передаются соседней. Скорость передачи колебаний в упругой среде представляет собой скорость звука. Скорость звука в сухом воздухе при t = 0 °C v=331,6 м/с. С повышением температуры скорость звука в воздухе возрастает:

![]() .

.

При распространении звуковых волн частицы среды совершают колебательные движения с определенной скоростью. Если эти колебания гармонические, то максимальная колебательная скорость

![]() ,

,

а эффективная колебательная скорость

![]() .

.

Звуковые ощущения принято характеризовать громкостью, высотой и тембром. Эти характеристики являются субъективными. Соответствующие объективные характеристики даны в табл. 23.1.

Таблица 23.1

№№ |

Характеристики |

|

субъективные |

объективные |

|

1 |

Громкость звука |

Интенсивность (сила) звука |

2 |

Высота |

Частота |

3 |

Тембр |

Форма звуковых колебаний |

Интенсивность звуковой волны, как следует из формулы (22.10), пропорциональна квадрату амплитуды и частоты колебаний. Диапазон слышимости человека: 10-6...106 мкВт/м2.

Физиологическая особенность восприятия звука человеком состоит в том, что если интенсивность звуковых волн возрастает в геометрической прогрессии, то громкость звука — в арифметической, т.е. приближенно справедлив закон: громкость звука, ощущаемая ухом, пропорциональна логарифму интенсивности звуковой волны.

![]() ,

,

где I0 = 10-12 Вт/м2 — порог слышимости.

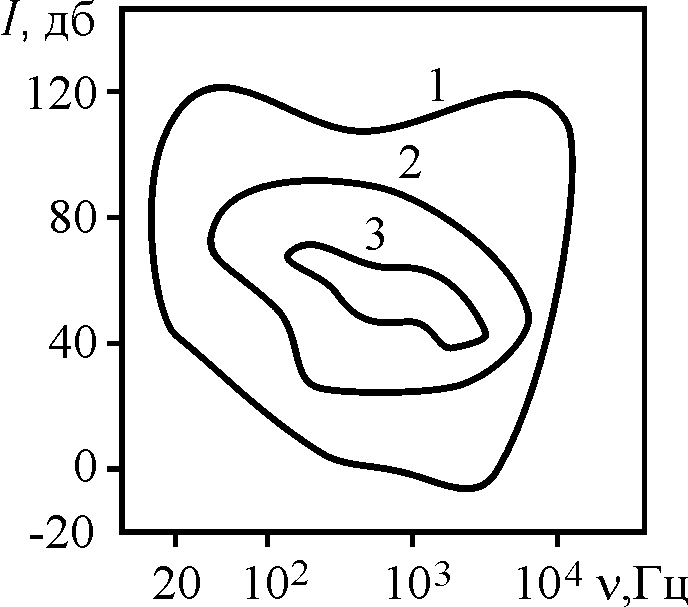

Высота звука, воспринимаемая человеком, определяется частотой звуковой волны. Звуки разной частоты воспринимаются человеком по-разному (рис. 23.1). На рис. 23.1 кривая 1 ограничивает область восприятия звуковых колебаний любого типа, кривая 2 — музыкальных звуков, кривая 3 — речи. Лучше всего воспринимаются звуковые волны частотой в несколько тысяч Герц.

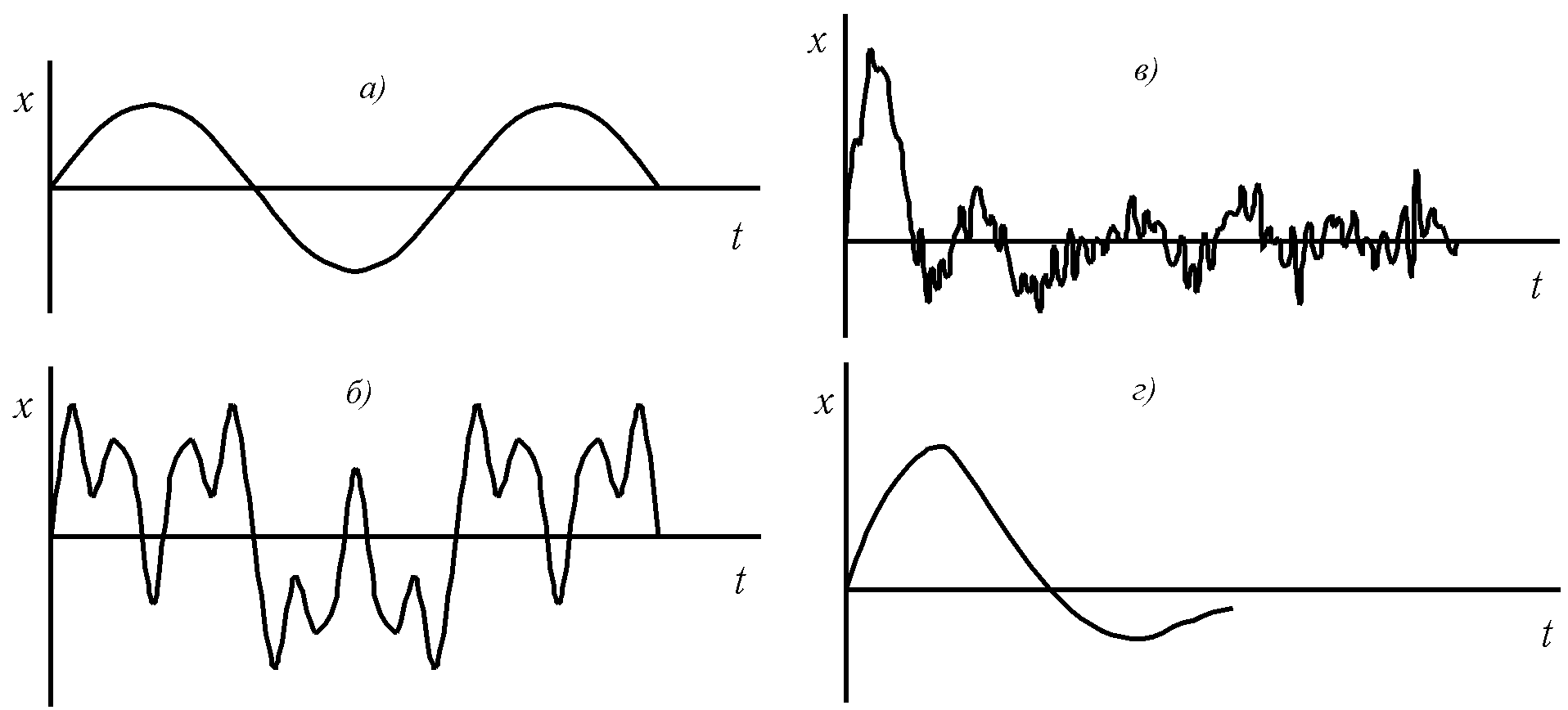

Тембр звука определяется формой звукового сигнала или (что то же) числом одновременно звучащих музыкальных гармоник (тонов) — рис. 23.2. На этом рисунке а — музыкальная гармоника, б — созвучие (музыкальный звук) — наложение нескольких гармоник; в — шум — нерегулярное колебание, возникающее в результате сложения большого числа колебаний с близкими амплитудами, но различными частотами, г — взрыв.

Р

ис. 23.2

ис. 23.2

Рис. 23.1

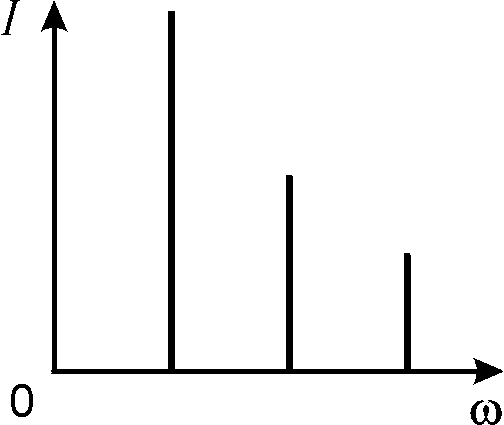

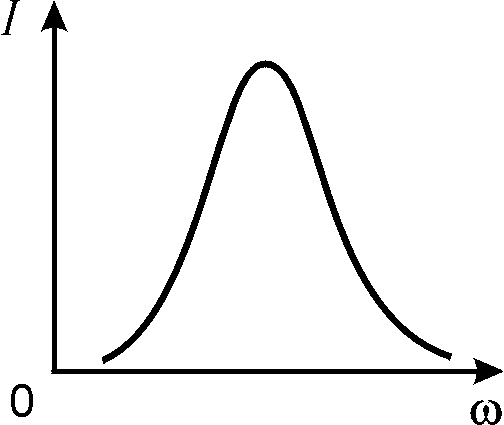

Частотный состав звука определяют с помощью его спектра. Спектр звука представляют обычно на координатной плоскости, где по оси абсцисс откладывается частота , а по оси ординат — амплитуда A соответствующей гармоники. Чистые тона, звуки с периодической формой волны, а также звуки, полученные при сложении нескольких волн, обладают линейчатым спектром (рис. 23.3). Акустические шумы, одиночные импульсы, затухающие звуки имеют сплошной спектр (рис. 23.4).

|

|

Рис. 23.3 |

Рис. 23.4 |