- •Теория поэтапного формирования умственных действий талызина нина фёдоровна

- •Талызина нина фёдоровна

- •1. Структурные и функциональные части действия

- •2. Характеристики действия

- •1. Форма действия

- •2. Обобщенность действия

- •3. Развернутость и освоенность действия

- •3. Типы ориентировочной основы действия

- •1. Общая характеристика типов ориентировочной основы действия

- •2. Возможности программирования эффективных типов ориентировочной основы действия

- •4. Этапы формирования умственных действий

- •1. Характеристика основных этапов процесса усвоения

- •2. Организация контроля за процессом усвоения

- •3. Сравнительная роль отдельных этапов процесса усвоения в становлении действий

- •5. Этапы усвоения знаний

- •Литература

- •Глава 1. Теоретические основы алгоритмизации процесса обучения младших школьников

- •Глава 1. Теоретические основы алгоритмизации процесса обучения младших школьников

- •1.1. Сущность программированного обучения

- •1.2. Алгоритмизация обучения

- •1.3. Алгоритм и его основные виды.

- •Дидактика (теория обучения)

- •12.2 Основные дидактические концепции

- •12.3 Задания на усвоение и проверку

- •13. Цели и содержание образования

- •13.1 Цели обучения в средней школе

- •13.2 Содержание образования

- •13.2.1 Факторы отбора содержания образования

- •13.2.2 Образовательные программы

- •13.2.3 Содержание общего среднего образования

- •13.2.4 Учебники

- •13.3 Задания на усвоение и проверку

- •14. Процесс обучения

- •14.1 Понятие о процессе обучения

- •14.2 Виды обучения

- •14.2.1 Сообщающее обучение

- •14.2.2 Проблемное обучение.

- •14.2.3 Программированное обучение

- •14.3 Некоторые теории обучения

- •14.3.1 Теория поэтапного формирования умственных действий

- •14.3.2 Развивающее обучение по л.В.Занкову

- •14.3.3 "Свободное" обучение по к.Роджерсу

- •14.3.4 Технология обучения

- •14.4 Задания на усвоение и проверку

- •15. Принципы обучения

- •16. Методы обучения

- •16.1 Понятие о методах обучения, их классификация

- •16.2 Методы обучения по источнику знаний

- •16.2.1 Словесные методы

- •16.2.2 Наглядные методы

- •16.2.3 Практические методы

- •16.3 Методы обучения по характеру познавательной деятельности

- •16.4 Выбор методов обучения

- •16.5 Активные и интенсивные методы обучения

- •16.5.1 Метод дидактических игр

- •16.6 Методы науки в качестве учебных методов

- •16.6.1 Мозговая атака

- •16.6.2 Внеконтекстные операции с понятиями

- •16.7 Задания на усвоение и проверку

- •17. Средства обучения

- •17.1 Понятие о средствах обучения, их функции, классификация

- •17.2 Характеристика средств обучения

- •17.3 Компьютеры в обучении. Информатизация образования

- •17.4 Задания на усвоение и проверку

- •18. Формы обучения

- •18.1 Понятие о формах обучения. Их классификация

- •18.2 Урок - основная форма обучения

- •18.3 Другие формы обучения

- •18.4 Задания на усвоение и проверку

- •19. Проверка результатов обучения

- •19.1. Сущность, функции, виды и содержание контроля обучения

- •19.2 Методы и формы контроля

- •19.3 Оценка знаний учащихся

- •19.4 Неуспеваемость учащихся

- •19.5. Задания на усвоение и проверку

- •Теории обучения, поэтапное формирование умственного обучения гальперина

- •История психологии в лицах: персоналии

- •Методы проблемного обучения Материал из Vspu.

1. Общая характеристика типов ориентировочной основы действия

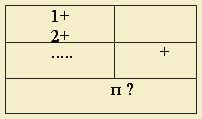

Различия в обобщенности, полноте и способе получения ориентировочной основы действия служат основанием для выделения разных ее типов (Гальперин, 1958в, 1959, 1965а; Гальперин, Пантина, 1958). Экспериментально обнаружено четыре типа ориентировочной основы действия, но теоретически их может быть гораздо больше (см. табл. 1).

Таблица 1

Характеристика ООД по обобщенности |

Характеристика ООД по полноте |

Характеристика ООД по способу получения |

Конкретная |

Неполная |

Составлена самостоятельно |

Конкретная |

Полная |

Дается готовая |

Обобщенная> |

Полная |

Составлена самостоятельно |

Обобщенная |

Полная |

Дается готовая |

Обобщенная |

Неполная |

Дается готовая |

Обобщенная |

Неполная |

Составлена самостоятельно |

Конкретная |

Полная |

Составлена самостоятельно |

Конкретнная |

Неполная |

Дается готовая |

Как видим, теоретическим путем можно получить восемь различных типов ориентировочной основы действия. Первые три - это те, которые были первыми установлены экспериментально (четвертый несколько позже). С них мы и начнем анализ. Первый тип характеризуется неполным составом ориентировочной основы, ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом путем слепых проб. Процесс формирования действия на такой ориентировочной основе идет очень медленно, с большим количеством ошибок. Сформулированное действие оказывается чувствительным к малейшим изменениям условий выполнения. Второй тип ориентировочной основы действия характеризуется наличием всех условий, необходимых для правильного выполнения действия. Но эти условия даются субъекту, во-первых, в готовом виде, и, во-вторых, в частном виде, пригодном для ориентировки лишь в данном случае. Формирование действия при такой ориентировочной основе идет быстро и безошибочно. Сформированное действие более устойчиво, чем при первом типе ориентировки. Однако сфера переноса действия ограничена сходством конкретных условий его выполнения. Ориентировочная основа третьего типа имеет полный состав, ориентиры представлены в обобщенном виде, что характерно для целого класса явлений. В каждом конкретном случае ориентировочная основа действия составляется объектом самостоятельно с помощью общего метода, который ему дается. Действию, сформированному на ориентировочной основе третьего типа, присущи не только быстрота и безошибочность процесса формирования, но и большая устойчивость, широта переноса. Относительно первого и третьего типов следует добавить, что хотя они оба характеризуются самостоятельным выделением ориентиров, способы этого выделения разные: в случае первого типа - путем "проб и ошибок", в случае третьего-с помощью данного обучающим метода. В принципе возможен и такой случай, когда человек не только самостоятельно выделяет систему ориентиров в каждом конкретном случае, пользуясь данным ему методом, но и сам метод находит самостоятельно. Это будет уже настоящим творчеством. В исследовании Н.С. Пантиной (1957) формировали у детей действие письма. В группе, где обучение проводилось на основе ориентировки первого типа, экспериментатор показывал ребенку букву-образец, которую надо было написать, выделяя ее элементы, и давал примерно следующее объяснение (применительно к элементу буквы "и"): "Мы начинаем писать вот здесь (указывает), ведем по линеечке вниз до сих пор (указывает), теперь закругляем на нижнюю линейку, вот сюда (указывает), а теперь поворачиваем наверх и ведем в вот этот уголочек (указывает)". После этого ребенок приступает к самостоятельному действию, имея перед собой образец конечного продукта - заданную букву (или ее элемент). Экспериментатор по ходу выполнения действия ребенком указывает на допущенные ошибки, объясняет, как их исправить. В случае необходимости повторно объясняет и показывает, как надо получать заданный продукт Обучение продолжается до тех пор, пока ребенок не изобразит букву (или ее элемент) три раза подряд без ошибок. После этого по той же схеме шло обучение следующей букве и т.д. Как видим, ориентировочная основа неполная: учащийся получает лишь некоторые указания о том, как выполнить действие. В силу этого правильное выполнение достигается лишь после многочисленных проб. Так, для правильного написания первой буквы потребовалось 174 повторения. Но, научившись писать правильно одну букву, обучаемый не смог сразу выделить ориентировочную основу действия, адекватную второй: ориентировочная основа действия была частной, пригодная лишь для первой буквы. Для правильного написания новой буквы обучаемый заново должен был искать необходимые ориентиры, что потребовало 163 повторения. При использовании второго типа ориентировочной основы действия обучение письму имело следующий вид: ребенку также дается образец буквы (продукта действия), но при этом наносится на бумагу система точек, по которой легко выполнить исполнительную часть действия и получить требуемый контур. Ребенок учится копировать эти точки и по ним писать букву. В этом случае ребенок получает все необходимые ориентиры сразу, но они пригодны для получения только данного контура. Научившись проставлять точки в разных местах, ребенок безошибочно пишет букву. Но для написания другой буквы эти точки не годятся. А систему других точек, адекватную контуру следующей буквы, ученик сам не может ни выделить, ни проставить на бумаге. И учитель должен снова дать необходимые ориентиры, а ребенок освоить еще одну частную ориентировочную основу и т.д. В этом случае обучение идет гораздо успешней, чем в первом: для правильного написания первой буквы вместо 174 повторений требуется лишь 22; для второй - 17 и т.д. Успех обеспечивается тем, что ориентировочная основа полная, но перенос слабый из-за частного характера последней. Существенно иначе идет обучение на ориентировочной основе третьего типа. Экспериментатор не дает готовой основы ориентировок, а объясняет принцип их выделения: опорные точки следует ставить в тех местах буквы, где составляющая ее линия меняет направление. Ребенку показывается это на одной букве, а дальше его учат это делать на нескольких типовых буквах алфавита. Как видим, в этом случае содержание ориентировочной основы другое: не система частных ориентиров, а обобщенный принцип ("единицы" контура), который применим в любом частном случае, так как любой контур может быть разделен на то или иное число отрезков относительно неизменного направления. Использование этого принципа усваивается на нескольких частных примерах. При этом последние выступают не как предметы усвоения, а как средства усвоения того общего, что составляет сущность не только каждого из них, но и любого другого частного случая. Учащиеся самостоятельно выделяли систему опорных точек (строили содержание ориентировочной основы действия) применительно к любой букве и быстро научались правильно воспроизводить ее. Так, для правильного написания первой буквы потребовалось 14 повторений (вместо 174 в первой группе), второй - 8, а начиная с восьмой буквы, учащиеся писали любую букву с первой попытки правильно. Учащиеся этой группы оказались способными переносить усвоенный метод на воспроизведение практически любого контура: букв латинского, арабского и грузинского алфавитов, рисунков предметов и т.д. Важно отметить и другое: усвоенное действие успешно применялось в новых условиях - при письме по одной линейке, без линеек (Пантина, 1957). Аналогичные результаты получены в нашем исследовании начального обучения шахматной игре (Талызина, Яковлев, 1968). Анализ логики шахматной игры и, в частности, типичных ошибок, которые допускают начинающие шахматисты, позволял выделить ряд условий, которые необходимо учитывать на всех этапах шахматной партии: 1) материальное соотношение своих сил и противника. 2) взаимодействие своих сил, 3) захват пространства, 4) своевременность операций по налаживанию взаимодействия сил и по захвату пространства. Учащиеся обучались умению решать простые задачи на матование одинокого короля: королем и ферзем, королем и двумя ладьями, королем и одной ладьей, королем и двумя слонами. При обучении на основе первого типа ориентировки указанные условия совсем не раскрывались, учащемуся показывалась лишь исполнительная часть решения и образец конечного "продукта" - матовая позиция. При обучении на основе второго типа ориентировки вся система условий, от которой зависит успех игры, раскрывалась. Но делалось это всегда в форме пригодной лишь для данной конкретной позиции. Так, например, указывалось, что данный ход сильнее другого, так как он отрезает противника от таких-то и таких-то полей и одновременно вступает во взаимодействие с такой-то фигурой и т.д. При обучении на основе третьего типа ориентировочной основы все названные условия вводились в обобщенной форме. Учащиеся вначале учились ориентироваться на каждое из них в отдельности, а затем с учетом их всех самостоятельно анализировать конкретные позиции. При обучении трех групп регистрировалось, достигается ли учащимися поставленная цель, время ее достижения, количество и качество ходов, сделанных испытуемым, число показов решения задачи экспериментатором, возможность переноса сформированных умений. При обучении на базе первого типа ориентировочной основы действий решение исходной задачи (мат одинокому королю противника королем и ферзем) шло очень медленно. Обучающему пришлось показать ход решения задачи каждому учащемуся три-четыре раза. Улучшение игры шло путем постепенного запоминания и воспроизведения ходов экспериментатора. В среднем задача решалась за 55 ходов при затрате времени в 34 минуты (задача может быть решена за 10 ходов). Качество игры было низким: после первого показа правильные ходы составили в среднем 25% от общего числа сделанных ходов, при последних показах - около 50%. Характерно, что испытуемые этой группы не могли объяснить, почему они делают тот или иной ход. Это говорит о механистичности решения, о непонимании испытуемыми логики шахматной игры. В силу этого малейшее изменение условий задачи (другое начальное положение тех же самых фигур) требовало повторного обучения. Не было, естественно, обнаружено переноса на новые задачи (поставить мат одинокому королю противника королем и двумя ладьями, королем и двумя слонами и т.д.). Таким образом, при первом типе ориентировочной основы деятельности учащиеся приобретают умения частного вида, которые успешно применяются лишь в тех конкретных условиях, в которых они были усвоены. Обучение при втором типе ориентировочной основы деятельности учащихся шло гораздо успешнее: все испытуемые этой группы справились с решением задачи с первой попытки. Решение было достигнуто в среднем за 12 ходов и за 6 минут. Качество игры при этом было значительно выше: правильные ходы составили 76% от общего числа сделанных ходов. Приобретенные умения обнаружили большую независимость от конкретных условий решения данной задачи: все испытуемые с первой попытки справились с задачей, предъявленной с новым исходным положением действующих фигур. Однако частный вид ориентиров затруднял выполнение действий в новых условиях. Чем меньше было сходство с условиями исходной задачи, тем труднее шло решение новой задачи, тем больше появлялось проб и ошибок, тем больше требовалось времени для достижения цели. Задачи, в которых условия значительно отличались от исходных (поставить мат одинокому королю королем и двумя слонами), оказались непосильными испытуемым этой группы. Обучение при третьем типе ориентировочной основы деятельности позволило получить результаты, намного превосходящие результаты первых двух групп. Испытуемые этой группы исходную задачу решили с первой попытки, затратив 3 минуты. Ошибочных ходов в этой группе совсем не было. Изменение исходного положения фигур не привело к ухудшению игры: все испытуемые с задачей справились быстро и не допустили ни одного ошибочного хода. Они справились с совершенно новыми, резко осложненными задачами (поставить мат одинокому королю королем и двумя слонами, королем и ладьей). Действия с ориентировочной основой третьего типа характеризуются быстротой и практически безошибочностью усвоения, устойчивостью к смене условий и широтой переноса. Четвертый из выделенных типов ориентировочной основы характеризуется тем, что ориентиры даются в обобщенном виде, т.е. характерном не для частного случая, а для целого класса их. При этом система ориентиров полная, достаточная для правильного выполнения действия во всех случаях, относящихся к данному классу. Наконец, ориентировочная основа действия дается в готовом виде, а не выделяется субъектом самостоятельно. Такой тип ориентировочной основы обычно реализуется при формировании логических действий как независимых от конкретного содержания предмета. В качестве примера рассмотрим формирование действия подведения под понятие, которое многократно использовалось нами при формировании понятий с конъюнктивной структурой признаков. Усвоение конкретного понятия (допустим, биссектрисы угла) происходило в результате выполнения учащимися заданий на подведение объектов под это понятие. Для обеспечения успешного выполнения этих заданий в ориентировочную основу действия подведения под понятие необходимо включить не только систему необходимых и достаточных признаков данного понятия (биссектрисы угла), но и логическое правило подведения. При этом оно может вводиться в конкретном виде, пригодном для данного лишь понятия (второй тип ориентировочной основы действия), и в обобщенном, пригодном для подведения объектов под любое понятие с конъюнктивной структурой признаков (четвертый тип ориентировочной основы действия). Достигается это тем, что учащимся указываются требования не в конкретном виде, отражающем содержание признаков данного понятия (в случае биссектрисы: а) прямая линия, б) делит угол на две равные части), а в обобщенном (предмет должен обладать всей совокупностью необходимых и достаточных признаков данного понятия). Аналогично логическая часть дается не в частном виде, а в обобщенном. Частный вид в случае биссектрисы был бы такой. I. Если линия: 1) прямая, 2) проходит через вершину угла, 3) делит угол пополам, то она биссектриса: II. Если линия: 1) не прямая или 2) не проходит через вершину угла, или 3) не делит угол пополам, то она не биссектриса, и т.д. Логическая часть ориентировочной основы действия распознавания в случае обобщенного ее представления имеет такой вид: "Предмет относится к данному понятию в том и только в том случае, когда он обладает всей системой необходимых и достаточных признаков", что схематически изображается следующим образом:

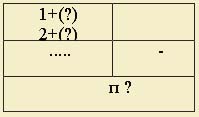

"Если предмет не обладает хоть одним из них, то он не относится к данному понятию", что схематически изображается так:

"Если же хоть про один из этих признаков ничего неизвестно, то при наличии всех остальных ответ остается неопределенным: неизвестно, принадлежит или не принадлежит предмет к данному понятию". Схематически это изображается так:

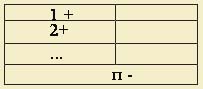

Исследования показали, что действие подведения под понятие с такой ориентировочной основой, будучи сформированным при работе с каким-то одним понятием, затем переносится без дополнительного научения на любые понятия с той же логической структурой признаков. Но при этом каждый раз требуется указание конкретной системы необходимых и достаточных признаков понятия, которые составляют предметную (специфическую) часть ориентировочной основы действия подведения и которые каждый раз даются в готовом виде - второй тип ориентировочной основы действия. Таким образом, фактически ориентировочная основа действия подведения под понятие состоит из двух частей: специфической (конкретная система признаков), которая построена по второму типу ориентировки, и логической, построенной по четвертому типу ориентировки. Ее отличие от третьего типа состоит в том, что обучаемый в данном случае при встрече с новым понятием не выделяет каждый раз логическую часть ориентировочной основы действия заново, используя данный ему метод, а получает ее в готовом виде при усвоении первого понятия и в дальнейшем ориентируется на нее при работе со всеми последующими понятиями с той же структурой признаков. Но в отличие от второго типа эти ориентиры даются не в частном виде, характерном для данного конкретного понятия, а в обобщенном, и в таком обобщенном виде входят в содержание логической части ориентировочной основы действия подведения под понятие. Так, при работе, допустим, с понятием "остров" учащийся признак "часть суши" мыслит как "первый признак", а признак "со всех сторон окруженная водой" - как второй. Конечно, по отношению к каждому понятию надо установить, какой признак считать первым, а какой вторым. Однако в нашем случае эта проблема перед учеником не стояла, так как конкретная система признаков нового понятия давалась с указанием их порядка. Пятый тип ориентировочной основы действия в принципе также возможен. Он отличается от рассмотренного тем, что учащемуся дается система ориентиров, недостаточная для правильного выполнения действия в пределах той области, границы которой определяются степенью обобщенности выделенных ориентиров. Примером может служить так же логическая часть ориентировочной основы действия распознавания, когда она дается учащемуся с пропуском отдельных ориентиров. Например, распознавание объектов, не относящихся к данному понятию, ограничивается случаем:

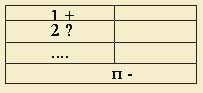

Ориентировочная снова оказывается неполной; она не обеспечивает правильного выполнения действия распознавания, например, в таком случае:

Шестой из выделенных нами типов также возможен. Разница между ним и предыдущим состоит только в том, что обобщенная, но неполная ориентировочная основа не дается в готовом виде, а выделяется испытуемым самостоятельно. Действие с такой ориентировочной основой, как и в предыдущем случае, при решении одних задач данной области будет приводить к правильному результату, при решении других - к ошибочному. Седьмой тип ориентировочной основы действия по двум характеристикам - по частному виду ориентиров и полноте - совпадает со вторым, но отличается от последнего по способу получения ориентировочной основы. Ориентировочная основа седьмого типа выделяется субъектом самостоятельно. Такой тип ориентировочной основы характерен, например, для народных умельцев, которые действуют с учетом всей системы условий, обеспечивающих безошибочность действий, высокое качество продукции, но ее ассортимент при этом чрезвычайно ограничен. Наконец, вполне возможен и восьмой тип ориентировки: частная, неполная система ориентиров дается учащемуся в готовом виде. Это, по нашему мнению, наиболее распространенный тип ориентировки при традиционном обучении. Учитель в школе, как правило, дает учащимся конкретные указания, касающиеся написания отдельных букв, решения данной конкретной задачи и т.д. Обычно указанные учителем ориентиры не исчерпывают всех условий, необходимых для правильного выполнения действий, что и приводит учащихся к ошибкам. Последние пять типов ориентировочной основы действия требуют дальнейшего обсуждения и анализа.