- •Теория поэтапного формирования умственных действий талызина нина фёдоровна

- •Талызина нина фёдоровна

- •1. Структурные и функциональные части действия

- •2. Характеристики действия

- •1. Форма действия

- •2. Обобщенность действия

- •3. Развернутость и освоенность действия

- •3. Типы ориентировочной основы действия

- •1. Общая характеристика типов ориентировочной основы действия

- •2. Возможности программирования эффективных типов ориентировочной основы действия

- •4. Этапы формирования умственных действий

- •1. Характеристика основных этапов процесса усвоения

- •2. Организация контроля за процессом усвоения

- •3. Сравнительная роль отдельных этапов процесса усвоения в становлении действий

- •5. Этапы усвоения знаний

- •Литература

- •Глава 1. Теоретические основы алгоритмизации процесса обучения младших школьников

- •Глава 1. Теоретические основы алгоритмизации процесса обучения младших школьников

- •1.1. Сущность программированного обучения

- •1.2. Алгоритмизация обучения

- •1.3. Алгоритм и его основные виды.

- •Дидактика (теория обучения)

- •12.2 Основные дидактические концепции

- •12.3 Задания на усвоение и проверку

- •13. Цели и содержание образования

- •13.1 Цели обучения в средней школе

- •13.2 Содержание образования

- •13.2.1 Факторы отбора содержания образования

- •13.2.2 Образовательные программы

- •13.2.3 Содержание общего среднего образования

- •13.2.4 Учебники

- •13.3 Задания на усвоение и проверку

- •14. Процесс обучения

- •14.1 Понятие о процессе обучения

- •14.2 Виды обучения

- •14.2.1 Сообщающее обучение

- •14.2.2 Проблемное обучение.

- •14.2.3 Программированное обучение

- •14.3 Некоторые теории обучения

- •14.3.1 Теория поэтапного формирования умственных действий

- •14.3.2 Развивающее обучение по л.В.Занкову

- •14.3.3 "Свободное" обучение по к.Роджерсу

- •14.3.4 Технология обучения

- •14.4 Задания на усвоение и проверку

- •15. Принципы обучения

- •16. Методы обучения

- •16.1 Понятие о методах обучения, их классификация

- •16.2 Методы обучения по источнику знаний

- •16.2.1 Словесные методы

- •16.2.2 Наглядные методы

- •16.2.3 Практические методы

- •16.3 Методы обучения по характеру познавательной деятельности

- •16.4 Выбор методов обучения

- •16.5 Активные и интенсивные методы обучения

- •16.5.1 Метод дидактических игр

- •16.6 Методы науки в качестве учебных методов

- •16.6.1 Мозговая атака

- •16.6.2 Внеконтекстные операции с понятиями

- •16.7 Задания на усвоение и проверку

- •17. Средства обучения

- •17.1 Понятие о средствах обучения, их функции, классификация

- •17.2 Характеристика средств обучения

- •17.3 Компьютеры в обучении. Информатизация образования

- •17.4 Задания на усвоение и проверку

- •18. Формы обучения

- •18.1 Понятие о формах обучения. Их классификация

- •18.2 Урок - основная форма обучения

- •18.3 Другие формы обучения

- •18.4 Задания на усвоение и проверку

- •19. Проверка результатов обучения

- •19.1. Сущность, функции, виды и содержание контроля обучения

- •19.2 Методы и формы контроля

- •19.3 Оценка знаний учащихся

- •19.4 Неуспеваемость учащихся

- •19.5. Задания на усвоение и проверку

- •Теории обучения, поэтапное формирование умственного обучения гальперина

- •История психологии в лицах: персоналии

- •Методы проблемного обучения Материал из Vspu.

Теории обучения, поэтапное формирование умственного обучения гальперина

Четыре характеристики умственного действия.

степень овладения умственной деятельностью

а) предметные действия (наглядно-действенное мышление)

б) уровень громкой речи без опоры на предметы ( наглядно-образное мышление)

в) действия в уме (абстрактное, словесно-логическое мышление)

2. степень обобщености (умение опираться на существенные признаки)

степень сокращенности (полнота промежуточных операций)

степень освоенности (способность использовать в других ситуациях)

История психологии в лицах: персоналии

ГАЛЬПЕРИН Петр Яковлевич (1902—1988) — российский психолог, специалист в области теории и методологии психологии, истории психологии, возрастной и педагогической психологии. Д-р психологических наук (1965), профессор (1966). Засл. деятель науки РСФСР (1980). Окончил Харьковский медицинский ин-т (1926). В 1926—1941 гг. работал в Харьковском психоневрологическом ин-те, заведуя лабораторией психофизиологии. Вел педагогическую работу в Харькове и Донецке (Сталино), активно участвовал в работе Харьковской группы психологов (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, Л.И. Божович и др.). В 1941—1943 гг. работал в экспериментальном госпитале восстановления движений при Институте психологии (Свердловская область). С 1943 г. — в МГУ доцент, профессор, зав. кафедрой возрастной психологии (с 1967), профессор-консультант (с 1983). Г. — последователь генетического подхода в изучении психического развития, обоснованного Л.С. Выготским. Стремился решать принципиальные вопросы психологии не редукционистскими, а собственно психологическими методами, объективно исследовать психическую деятельность и ее развитие. Г. выдвинул новое понимание предмета психологии как ориентировочной деятельности. Согласно Г., психика во всем диапазоне ее форм (познавательных процессов, потребностей, чувств, воли) по своей жизненной функции есть ориентировочная деятельность субъекта в проблемных ситуациях на основе образа. Психика как ориентировочная деятельность возникает в ситуации подвижной жизни для ориентировки в предметном поле на основе образа и осуществляется с помощью действий в плане этого образа ("Введение в психологию", 1976; "Психология как объективная наука", 1998). Он выделил и описал эволюционные уровни активности субъекта — уровень физический, физиологический, сознательные целенаправленные действия субъекта, уровень личностной регуляции действий. По Г., адекватным методом исследования психики как ориентировочной деятельности является формирующий эксперимент: "магистральный путь исследования психических явлений — это их построение с заданными свойствами". В большинстве своих работ противопоставлял констатирующую ("срезовую") и активно формирующую стратегии исследования. Разработал теорию поэтапного формирования умственных действий и понятий ("Развитие исследований по формированию умственных действий", 1959; "Формирование умственных действий и понятий", 1965). Внутри этой теории Г. были выдвинуты и развиты положения о видах и свойствах человеческих действий, о типах ориентировочной основы действия и соответствующих им типах учения, шкала поэтапного формирования. В качестве теорий второго уровня Г. выдвинул и экспериментально обосновал теорию языкового сознания, теорию внимания, ряд других частных психологических теорий. Согласно Г., процесс формирования умственных действий проходит ряд этапов: составление ориентировочной основы действия, формирование действия в материальном плане, в плане громкой речи, во внешней речи про себя, во внутренней речи. На этих этапах происходит систематическая отработка желаемых свойств действия — разумности, обобщенности, сознательности, меры освоения и др. Формирование различных видов таких действий составило главную тему исследований Г. и его сотрудников в 1950—1980 гг. Их результатом явились данные о психологических механизмах познавательных процессов (внимания, мышления, восприятия и др.), новое решение ряда фундаментальных психологических проблем (природа инстинктов, соотношение обучения и развития и др.). Разрабатывал принципы дифференциальной диагностики умственного развития ребенка с последующей коррекцией как способом ликвидации педагогической запущенности ("Методы обучения и умственное развитие ребенка", 1985; "Актуальные проблемы возрастной психологии", 1978). Многие работы Г. переведены и изданы в США, Англии, Германии, Болгарии, Польше.

А.Н. Ждан, А.И. Подольский

Программированное обучение

|

Вернуться к списку документов |

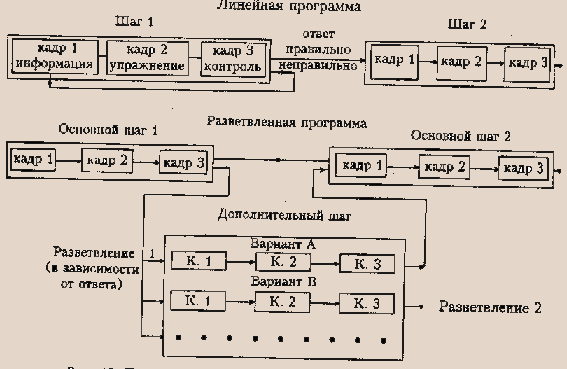

Интерпретация Сущность: теория и практика обучения, в основе которой лежит идея управления учебно-познавательными действиями обучаемого с помощью спе- циальных программ, алгоритмов, дидактических блоков, технических уст- ройств. Целевое назначение: обеспечить эффективное усвоение знаний и фор- мирование умений учащихся, стимулировать их познавательную активность, создать основу для автоматизированных обучающих систем. Результативность: дидактически верно разработанные программы дают высокую степень обученности в определенных условиях, в частности при тренировке несложных умений, самостоятельной работе с текстом в общем и профессиональном образовании. Пользователь: учителя, преподаватели, методисты, дидакты, в пер- вую очередь те, кто хочет, применяя принципы программирования, созда- вать программированные тексты и другие учебные программные продукты. Возможности освоения: очень широкие, имеется большая литература и значительное количество обучающих программ по многим дисциплинам. Перспективы применения: в массовой практике средней школы прог- раммированное обучение применяется нешироко, как вспомогательный метод с определенными дидактическими функциями. Однако в связи с развитием электронных ТСО и теории и практики искусственного интеллекта, экс- пертных систем и разнообразных программных продуктов программированное обучение имеет большие перспективы развития. Концепция Теория программированного обучения начала развиваться в 40-50 гг 20 в. в США, затем в Европе. Она дала импульс к развитию технологии обучения, к разработке теории и практики технически сложных обучающих систем. Программированное обучение - это относительно самостоятельное и индивидуальное усвоение знаний и умений по обучающей программе с по- мощью специальных средств обучения (учебник, ЭВМ). В традиционном обу- чении ученик обычно читает полный текст учебника и воспроизводит его, при этом его работа по воспроизведению почти никак не управляется, не регламентируется. Главная идея программированного обучения - это уп- равление учением, учебными действиями обучающегося с помощью обучающей программы. Теоретическую основу программированного обучения составляют пси- хологические теории, кибернетика и теория учебной деятельности. В частности, Б.Ф.Скинпер, создатель линейного программирования, опирался на бихевиористическую психологию, согласно которой он рассматривал обучение по принципу "стимул - реакция - подкрепление", что означает: ученику предъявляется материал, он действует с ним, действия оценива- ются. П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина в основу программированного обучения положили теорию поэтапного формирования умственных действий, выделив три управляющих учением элемента: ориентировочную основу действий (ООД); исполнительные действия (ИД); коррекционно-контрольные действия (ККД). Ч.Кунесевич выделяет такие принципы программированного обучения: 1. Принцип деления материала на малые части (дозы, шаги). 2. Принцип активизации деятельности учащихся путем указаний, что и как делать. 3. Принцип немедленной оценки ответа (обратной связи). 4. Принцип индивидуализации темпа и содержания обучения. Главным понятием программированного обучения является обучающая программа. Ее понимают как последовательность шагов, каждый из которых представляет микроэтап овладения единицей знаний или действий. Шаг программы состоит из трех частей: доза информации об изучаемом знании, действии; задания - операции по работе с информацией, по ее усвоению; контрольные задания (обратная связь) и указание о повторении упражне- ний или переходе к следующему шагу. Программировать обучение значит разбивать текст, информацию на шаги, делать программированные тексты. Имеются следующие виды обучающих программ в зависимости от харак- тера шагов программы. 1. Линейная программа, разработанная Б.Скинпером, состоит из та- ких малых доз материала, которые обеспечивают безошибочное последова- тельное продвижение ученика. В задании по усвоению материала обычно требуется, прочитав информацию, заполнить пропуск одним или нескольки- ми словами. Потом ответ сверяется с закрытым до этого правильным ре- шением и происходит переход к следующей дозе в случае правильного от- вета или возврат к информации и повторение задания. Ученик продвигает- ся в обучении только усвоив предыдущее. Активизирующим фактором явля- ется необходимость давать ответ, заполняя пробел. Достоинство линейной программы в том, что ученик обязательно усваивает материал благодаря малым дозам, непосредственной проверке и возможности повторения упраж- нения. Вместе с тем линейная программа подверглась критике за то, что мелкие шаги обучения не позволяют ученику видеть общие цели, достигать цели скачком, индивидуализировать содержание и темп обучения. Кроме того, ответ учащегося в форме заполнения пробела (конструирование от- вета) ограничивает, по мнению критиков линейного программирования, ин- теллект и самостоятельность учащихся. 2. Разветвленное программирование. Критика линейных программ при- вела к созданию разветвленных программ. Их создатель Н.А.Краудер счи- тает, что дозы учебного материала должны быть достаточно большими, поскольку усвоение зависит не от безошибочного пути мелкими шагами, а от глубокого и всестороннего анализа содержания. Вторая особенность разветвленной программы - выборочный ответ ученика: ученик выбирает правильный ответ в контрольном задании из набора ответов, где есть, кроме правильного, неполные и неверные ответы, содержащие типичные ошибки. Если ученик выбрал правильный ответ, он переходит к следующему шагу. Если нет, ему разъясняется сущность ошибки и он получает указа- ние работать с одной из программ в зависимости от сделанной ошибки или вернуться к исходному пункту. Таким образом, разветвленная программа ведет учеников разными путями в зависимости от их ответов и ошибок. Однако и у нее есть недостатки. Ее критики считают, что выбор ответа провоцирует ученика угадывать ответы, запоминать и исключать ошибочные и т.п. По мнению критиков, даже разветвленная программа не дает учени- ку цельного и системного представления о материале. Наконец, обучение по любой из названных программ, считают критики, носит искусственный характер и упрощенный, в то время как учение - очень сложный вид дея- тельности. Поэтому возникает объединение разных видов программ - смешанное программирование, постепенно создаются сложные программные продукты, включающие в себя разные дозы и виды информации, проблемное обучение и алгоритмы в обучении, различные способы ввода ответов обучаемых, раз- ную степень адаптации обучения к индивидуальным особенностям ученика, возможность индивидуальной и групповой работы с программой. В послед- ние годы идеи программирования реализуются на новой технической основе. В смешанных программах материал делиться на разные дозы в зависи- мости от дидактической цели, возраста учащихся, логики учебного мате- риала и самого процесса обучения. Способы ответа обучаемого могут быть разные: конструирование ответа из набора букв, слов и пр.; кодирование ответа условными знаками; выбор ответа из заданного набора; смешанный способ. Как развитие идей программирования в обучении рождается блочное, затем модульное обучение. Блочное обучение происходит на основе гибкой программы, обеспечивающей ученикам разнообразные интеллектуальные опе- рации и оперативное использование приобретаемых знаний при решении оп- ределенных задач. Польский дидакт Ч.Кунисевич выделяет такие блоки обучающей программы. Информационный блок; затем тестово-информационный (проверка усвоенного); затем коррекционно-информационный (в случае не- верного ответа - дополнительное обучение); далее - проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний; затем также блок проверки и коррекции. На схеме это выглядит так.

Информационный блок 1 <—————————————————————————————+ ¦ ¦ \ / ¦ Текстово-информационный ———————————————> Коррекционный блок блок (проверка) ¦ \ / Проблемный блок 1 <—————————————————————————————————+ ¦ ¦ Текстово-проблемный блок ————————————————> Коррекционный блок (проверка) ¦ \ / Информационный блок 2

и т.д. Пошаговые программы породили алгоритмизацию обучения - составле- ние учебных алгоритмов. Алгоритм в дидактике - это предписание, опре- деляющее последовательность умственных и/или практических операций по решению задач определенного класса. Алгоритм является как самостоя- тельным средством обучения, так и частью обучающей программы. Эффек- тивно их применение в грамматике, математике, естественных науках. Вот пример алгоритма при изучении безударных гласных в корне. 1. Смотри, ударная ли гласная в корне ударная ——+ безударная ——+ ¦ ¦ \ / \ / пиши то, что слышишь 2. Смотри, есть ли в корне под ударением, если полногласное/наполноглас- это после шипящей ное сочетание есть ——+ нет ——+ ¦ ¦ \ / \ / Пиши это сочетание 3. Смотри, есть ли в корне чередование: зор - зар, раст - рос и др. есть ——+ нет ——+ ¦ ¦ \ / \ / Пиши в соответствии 4. Подбери однокоренное сло- с правилом во, чтобы безударный глас- ный стал ударным можно подобрать —+ нельзя подобрать —+ ¦ ¦ \ / \ / Пиши, как слышишь в Пиши слово по словарю ударном положении

Модульное обучение (как развитие блочного) - такая организация процесса учения, при которой учащийся работает с учебной программой, включающей в себя модули (блоки): целевой, информационны, методическое руководство по достижению целей обучения, т.е. операционный, блок про- верки знаний. Такой тип управления обучением разрабатывается в основ- ном для высшей школы и обучения взрослых, хотя возможен и в средней школе. Современные коммуникационные средства позволяют создавать сложные электронные системы обучения, телекоммуникационные сети, которые в перспективе обладают большими дидактическими возможностями. В частнос- ти, идет разработка интерактивных программ, в которых обучаемый рабо- тает в диалоговом режиме со сложными информационными системами, базами данных, экспертными системами, выполняющими дидактические функции. В настоящее время носителем обучающей программы является компьютер. Учи- теля и ученые, методисты, дидакты имеют возможности создавать разнооб- разные учебные программные продукты для компьютерного, электронного обучения. Вот некоторые типы таких продуктов (на первом месте - наибо- лее многочисленные, далее - в порядке убывания): тренировка умений, учебно-ознакомительные упражнения, учебно-познавательные игры, упраж- нения на заучивание, моделирование, освоение понятий. История программированного обучения показала, что период его аб- солютизации прошел, но что вместе с тем программирование обучения на основе развивающейся техники имеет большие перспективы, в особенности в сочетании с другими подходами: с традиционным и проблемным обучени- ем, с информационными технологиями. Концепция программ, управляющих обучением, является плодотворной дидактической основой для создания современных обучающих систем. Библиография 1. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учите- ля.- М., 1991 2. Куписевич Ч. Основы общей дидактики.- М., 1986 3. Перспективы (журнал ЮНЕСКО по образованию), 1991, N 2 (74) |

Технология программированного обучения

Научимся программировать - научимся обучатьА.Берг

Программированное обучение возникло в начале 50-х годов ХХ в., когда американский психолог Б. Скиннер предложил повысить эффективность управления усвоением материала, построив его как последовательную программу подачи порций информации и их контроля. Впоследствии Н.Краудер разработал разветвленные программы, которые в зависимости от результатов контроля предлагали ученику различный материал для самостоятельной работы. Дальнейшее развитие технологии программированного обучения будет зависеть от разработки путей управления внутренней психической деятельностью человека.

Классификационные параметры технологии

По уровню применения: общепедагогическая.

По философской основе: приспосабливающаяся.

По основному фактору развития: социогенная.

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская

.По ориентации на личностные структуры:

1) ЗУН.По характеру содержания и структуры: проникающая.

По типу управления: программная.

По организационным формам: классно-урочная, групповая, индивидуальная.

По подходу к ребенку: помощь

По преобладающему методу: репродуктивная.

По направлению модернизации: эффективная организация и управление.

По категории обучаемых: любые.

Целевые ориентацииЭффективное обучение на основе научно разработанной программы.Обучение, учитывающее индивидуальные данные ребенка.

Концептуальные основы

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.). Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации (“кадров”, файлов, “шагов”), подаваемых в определенной логической последовательности.

Принципы программированного обучения (по В.Я. Беспалько)

Первым принципом программированного обучения является определенная иерархия управляющих устройств.

Термин “иерархия” означает ступенчатую соподчиненность частей в каком-то целостном организме (или системе) при относительной самостоятельности этих частей. Поэтому говорят, что управление таким организмом или системой построено по иерархическому принципу.

Уже структура технологии программированного обучения (объединение систем (1+2+7+8, см. п. 2.4.) свидетельствует об иерархическом характере построения ее управляющих устройств, образующих, однако, целостную систему. В этой иерархиии выступает в первую очередь педагог (системы 1 и 7), управляющий системой в наиболее ответственных ситуациях: создание предварительной общей ориентировки в предмете, отношение к нему (система 1), индивидуальная помощь и коррекция в сложных нестандартных ситуациях обучения (система 7).

Сущность второго принципа – принципа обратной связи вытекает из кибернетической теории построения преобразований информации (управляющих систем) и требует цикличной организации системы управления учебным процессом по каждой операции учебной деятельности. При этом имеется в виду не только передача информации о необходимом образе действия от управляющего объекта к управляемому (прямая связь), но и передача информации о состоянии управляемого объекта управляющему (обратная связь).

Обратная связь необходима не только педагогу, но и учащемуся; одному – для внимания учебного материала, другому – для коррекции. Поэтому говорят об оперативной обратной связи. Обратная связь, которая служит для самостоятельной коррекции учащимися результатов и характера его умственной деятельности, называется внутренней. Если же это воздействие осуществляется посредством тех же управляющих устройств, которые ведут процесс обучения (или педагогом), то такая обратная связь называется внешней. Таким образом, при внутренней обратной связи учащиеся сами анализируют итоги своей учебной работы, а при внешней это делают педагоги или управляющие устройства.

Третий принцип программированного обучения состоит в осуществлении долгового технологического процесса при раскрытии и подаче учебного материала. Выполнение этого требования позволяет достичь общепонятности обучающей программы.

Шаговая учебная процедура – это технологический прием, означающий, что учебный материал в программе состоит из отдельных, самостоятельных, но взаимосвязанных, оптимальных по величине порций информации и учебных заданий (отражающих определенную теорию усвоения знаний учащимися и способствующих эффективному усвоению знаний и умений). Совокупность информации для прямой и обратной связи и правил выполнения познавательных действий образует шаг обучающей программы.

В состав шага включаются три взаимосвязанных звена (кадра): информация, операция с обратной связью и контроль.

Последовательность шаговых учебных процедур образует обучающую программу – снову технологии программированного обучения.

Четвертый принцип программированного обучения исходит из того, что работа учащихся по программе является строго индивидуальной, возникает естественное требование вести направленный информационный процесс и предоставлять каждому учащемуся возможность продвигаться в учении со скоростью, которая для его познавательных сил наиболее благоприятна, а в соответствии с этим возможность приспосабливать и подачу управляющей информации. Следование принципу индивидуального темпа и управления в обучении создает для успешного изучения материала всеми учащимися, хотя и за разное время.

Пятый принцип требует использования специальных технических средств для подачи программированных учебных материалов при изучении ряда дисциплин, связанных с развитием определенных черт личности и качеств учащихся, например, хорошей реакции, ориентировки. Эти средства можно назвать обучающими, так как ими моделируется с любой полнотой деятельность педагога в процессе обучения.

Виды обучающих программ

Линейные программы представляют собой последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. Обучающийся должен дать правильный ответ, иногда просто выбрать его из нескольких возможных. В случае правильного ответа он получает новую учебную информацию, а если ответ неправильный, то предлагается вновь изучить первоначальную информацию (рис. 1).

Рис. 1. Технологические схемы программированного обучения

Разветвленная программа отличается от линейной тем, что обучаемому, в случае неправильного ответа, может предоставляться дополнительная учебная информация, которая позволит ему выполнить контрольное задание, дать правильный ответ и получить новую порцию учебной информации.

Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным справочникам, словарям, пособиям и т.д

Адаптивность в темпе учебной работы и оптимальность обучения достигаются только путем использования специальных технических средств, в частности, компьютера, работающих по программе поиска наивыгоднейшего режима обучения и автоматически поддерживающих найденные условия.

В частично адаптивной программе осуществляется разветвление (дается другой вариант) на основе одного (последнего) ответа ученика. В полностью адаптивной программе диагностика знаний учащегося представляет многошаговый процесс, на каждом шаге которого учитываются результаты предыдущих.

Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейного, разветвленного, адаптивного программирования.

Алгоритм. Пошаговые программы породили алгоритмизацию обучения – составление учебных алгоритмов. Алгоритм в дидактике – это предписание, определяющее последовательность умственных и/или практических операций по решению задач определенного класса. Алгоритм является как самостоятельным средством обучения, так и частью обучающей программы.

Как разновидность идей программирования в обучении возникает блочное и модульное обучение.

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, обеспечивающей ученикам возможность выполнять разнообразные интеллектуальные операций и использовать приобретаемые знания при решении учебных задач. Выделяются следующие последовательные блоки такой обучающей программы, предусматривающие гарантированное усвоение определенного темой материала:

информационный блок;

тестово-информационный (проверка усвоенного);

коррекционно-информационный (в случае неверного ответа – дополнительное обучение);

проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний;

блок проверки и коррекции.

Изучение следуюшей темы повторяет вышеприведенную последовательность.

Модульное обучение (как развитие блочного) – такая организация процесса учения, при которой учащийся работает с учебной программой, составленной из модулей. Технология модульного обучения является одним из направлений индивидуализированного обучения, позволяющим осуществлять самообучение, регулировать ее только темп работы, но и содержание учебного материала.

Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, сокращенном и углубленном.

Программный материал подается одновременно на всех возможных кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном.

Обучающим модулем называют автономную часть учебного материала, состоящую из следующих компонентов:

точно сформулированная учебная цель (целевая программа);

банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих программ;

методическое руководство по достижению целей;

практические занятия по формированию необходимых умений;

контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в данном модуле.

Общая система знаний и качеств личности представляется как иерархия модулей.

Система контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая; накопление рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля.

Объединение идеи модулей с технологией проблемного обучения дает гибкую технологию проблемно-модульного обучения (М.А. Чошанов); она разрабатывается в основном для высшей школы, но может быть применена и в средней.

Еще одним вариантом программированного обучения является технология полного усвоения знаний. После определения диагностично поставленных по предмету материал разбивается на фрагменты – учебные элементы, подлежащие усвоению. Затем разрабатываются проверочные работы по разделам (учебных элементов), далее организуется обучение, проверка – текущий контроль, корректировка и повторная, измененная проработка – обучение. И так до полного усвоения заданных учебных элементов и тем, разделов, предмета в целом.

Литература

1. Берг А.И. Кибернетика и обучение // Природа. – 1966. – №11.

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995.

3. Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидактические основы. – М., 1971.

4. Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом обучения. – М., 1971.

5. Гальперин П.К. К теории программированного обучения. – М., 1961.

6. Ланда Л.Н. Алгоритмизация в обучении. – М.: Просвещение, 1966.

7. Молибог А.Г. Программированное обучение. – М., 1967.

8. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М,: РПА, 1996.

9. Пеннер Д.И. и др. О методике составления программированных заданий // Физика в школе. 1973. – № 2.

10. Розенберг Н.М. Информационная культура в содержании общего образования // Советская педагогика. – 1991. – № 3.

11. Селевко Г.К. Задания для машинного программированного контроля знаний. – Ярославль, 1982.

12. Селевко Г.К. Сборник задач и упражнений для повторения курса физики. – Ярославль, 1972.

13. Талызина Н.Ф. Контроль и его функции в учебном процессе // Советская педагогика. - 1989. – № 3.

14. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – МГУ, 1975.

15. Талызииа Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М., 1988.

16. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. – М.: Новая школа, 1997.

17. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М.: Народное образование, 1996.