- •Содержание

- •Введение

- •1. Методы геометрического построения шрифта

- •2. Основные правила оформления и выполнения шрифта

- •3. Инструменты рисования шрифта

- •4. Использование шрифтовых инструментов

- •4.1. Карандаши

- •4.2. Шрифтовые перья

- •4.2.1. Ширококонечные перья

- •4.2.2. Круглоконечные перья

- •5. Подготовка инструментов к работе

- •5.1. Ширококонечное металлическое перо

- •5.2. Круглоконечное перо

- •5.3. Рапидограф

- •5.4. Другие виды инструментов для выполнения шрифтовых работ

- •6. Практические советы

- •6.1. Композиция шрифта

- •6.2. Выполнение шрифта

- •6.3. Исправление технических ошибок

- •7. Образцы шрифтов

- •7.2. Образцы современных шрифтов

- •7.3. Анализ букв траяновой колонны /1/

- •7.4. Антиква

- •7.5. Антиква

- •Приложение 7.7

- •Список литературы

- •Библиография

6.3. Исправление технических ошибок

Важным элементом в любой шрифтовой работе является умение исправлять допущенные ошибки и вносить изменения. Для этих целей применяются механические и химические средства: стирательные резинки мягкие и жесткие (для карандаша и чернил), сменные лезвия для безопасных бритв (для срезания верхнего слоя бумаги), разного рода аппликации (включая штрих) и обесцвечивающие составы.

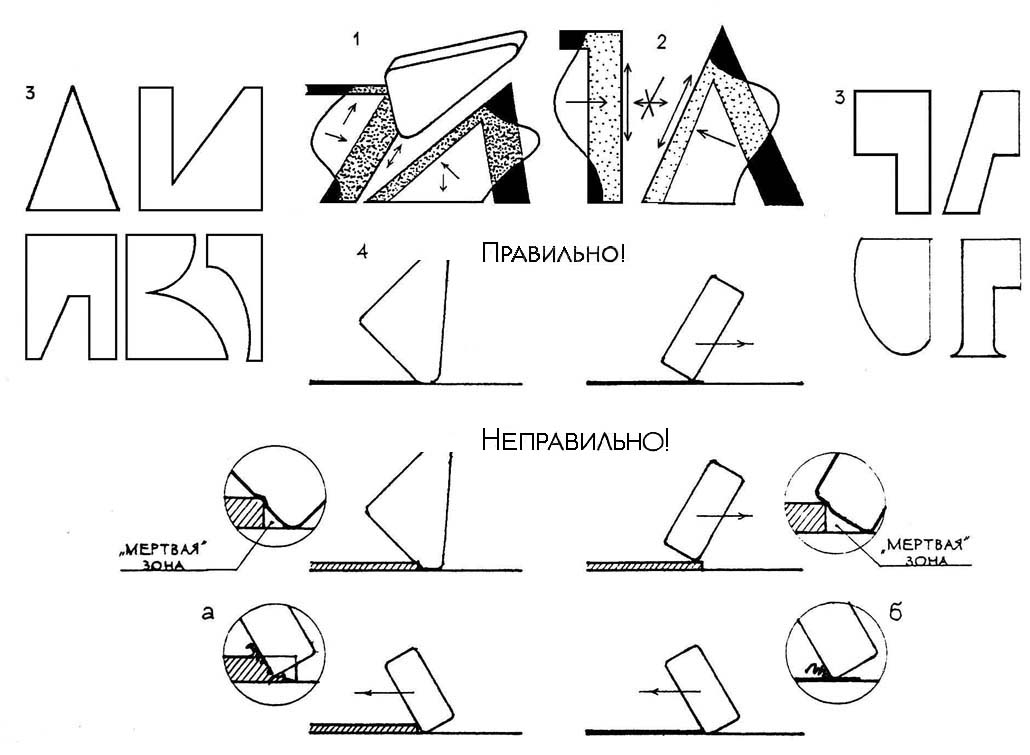

Наиболее легко поправлять текст, написанный простым карандашом. Для этого достаточно мягкой и чистой стирательной резинки. Грязную от графита резинку использовать опасно, т.к. на листе могут остаться серые полосы – трудно устраняемые затерости. Грязь с резинки удаляется, если потереть ее о ткань. Для правки текста и подчистки небольших участков фона целесообразно применять маски (Рис. 39).

Рис. 39. Использование стирательной резинки и масок

1 – наложение масок для подчистки фона; 2 – возможные и недопустимые действия резинкой; 3 – варианты масок; 4 – влияние толщины маски на качество подчистки. При обратном движении резинкой возможны задиры (а) или разрыв маски (б). Маски готовят их тонкой плотной бумаги, например, из кальки для туши.

Ослабление общей тональности текста и осветление листа, выполненного в карандаше, легко производится мягким хлебом. Частички графита и грязные волокна бумаги прилипают к хлебным крошкам при растирании их на листе ладонью круговыми движениями и удаляются при смахивании щеткой или тряпочкой вместе с крошками. Перед отмывкой такой лист необходимо промыть чистой водой для обезжиривания.

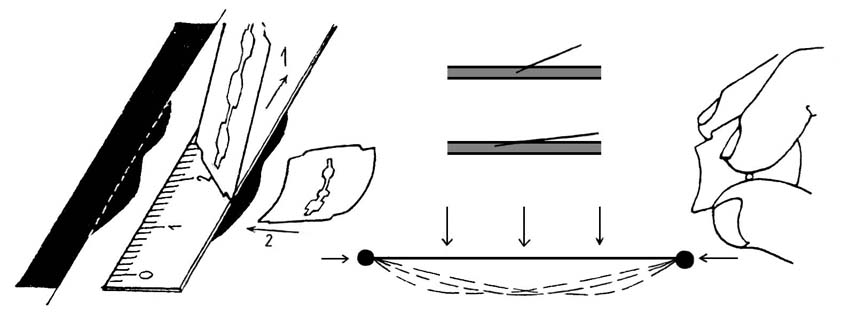

Шрифты, исполненные тушью или другими красящими составами, исправляются с применением лезвия для безопасной бритвы (Рис. 40). Применять целесообразно новые острые лезвия, старые и тупые рвут и ворсят поверхность. Получить ровный четкий штрих на такой поверхности сложно. Место среза для уплотнения и выравнивания нарушенной поверхности бумаги приглаживается пластмассовой палочкой или любым другим полированным предметом и слегка протирается мягкой резинкой, что особенно важно при поправлении текста, написанного на кальке.

Рис. 40. Использование лезвия для безопасной бритвы для устранения ошибок

7. Образцы шрифтов

7.1. Из истории русского шрифта……………………………………………....29

Таблица 7.1.1. Остромирово евангелие……………...………………………...…33

Таблица 7.1.2. Образец древнерусского устава ..…………….……………….…34

Таблица 7.1.3. Церковно-славянские буквы..…………………………….……...35

Таблица 7.1.4. Эволюция русского письма. ……………………………….…….36

7.2. Образцы современных шрифтов..………………………….……….…….37

Таблица 7.2.1. Антиква. Буквы «А-D»……………..…………………………….37

Таблица 7.2.2 Антиква. Буквы «E-J»…………………………………….……….38

Таблица 7.2.3. Антиква. Буквы «K-P»……………………………………….…...39

Таблица 7.2.4. Антиква. Буквы «Q-T»……………………………………….…...40

Таблица 7.2.5. Антиква. Буквы «U-Z»………………………………….………. .41

7.3. Анализ букв Траяновой колонны………………………………………....42

Таблица 7.3.1. Буквы «A-V».. ………………….………………………………....42

Таблица 7.3.2. Буквы «K-Z»………………………………………………………43

Антиква……………………………………………………………………….44

Таблица 7.4.1. Буквы «А-Е»…………………………………………………….…44

Таблица 7.4.2. Буквы «Ж-Л»..………………….……………………………….…45

Таблица 7.4.3. Буквы «М-С»………..………….………………………………….46

Таблица 7.4.4. Буквы «Т-Ч»……………………………………………………….47

Таблица 7.4.5. Буквы «Щ-Я»……………………………………………………....48

7.5. Антиква. Русский шрифт…………………………………………………...49

Таблица 7.5.1. Буквы «А-Е»……………………………………………………….49

Таблица 7.5.2. Буквы «Ж-М»……………………………………………………...50

Таблица 7.5.3. Буквы «Н-Т»……………………………………………………….51

Таблица 7.5.4. Буквы «Х-Ф».………………………………………………….. ….52

Таблица 7.5.5. Буквы «Щ-Я»………………………………………………….. ….53

Таблица 7.5.6. Цифры «1-5»…………………………………………………….. ..54

Таблица 7.5.7. Цифры «6-0»……………………………………………………….55

7.6. Новая антиква, худ. В.В. Лазурский………………….…………………..56

7.7. Новая антиква. Узкий шрифт… …………………………………………..57

7.8. Новая антиква, худ. В. Тоотс ……………………….…………….………..58

7.9. Рисованный шрифт…………………………………….................................59

7.10. Проект типографского шрифта……………………………………………60

7.11. Экман-шрифт. ………………………………………………………………..61

7.12. Шрифт модернистского стиля ……………………………………………..62

7.1. Из истории русского шрифта /1/

Путь развития славянского, а, следовательно, и русского письма в корне отличается от путей развития латинского. О времени, условиях возникновения и становления славянского письма имеется очень мало фактических данных, поэтому высказывания ученых по этому вопросу с давних пор были противоречивыми. И сейчас многие вопросы остаются не разрешенными в полной мере.

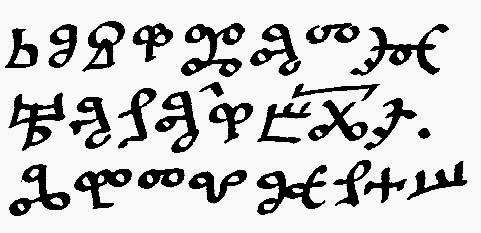

Азбуки, ставшие основой славянского письма, называются глаголицей и кириллицей. История их происхождения сложна и не ясна до конца. О древнейшей форме глаголицы можно судить только ориентировочно, т.к. дошедшие до нас памятники глаголицы не старше конца Х столетия. из них важнейшими и наиболее ценными считаются т.н. «Киевские листки», некоторые евангелия (Зографское, Мариинское, Ассеманиево), Синайский пластырь и др.

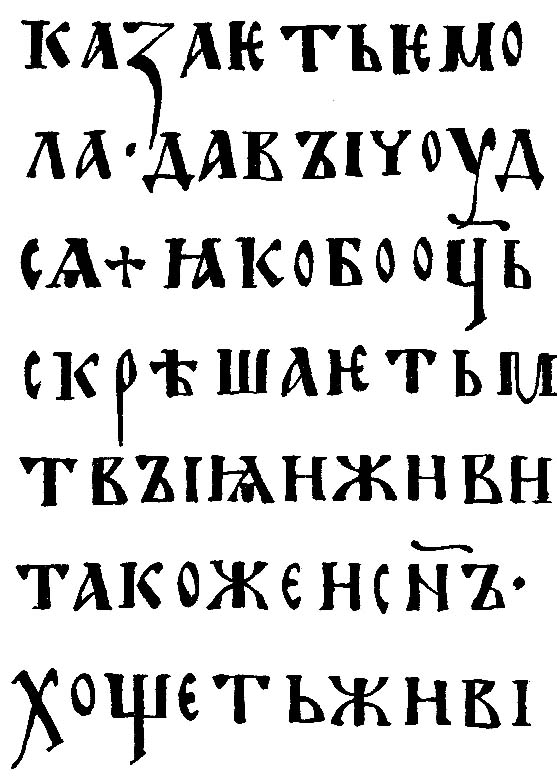

Рис. 41. образец круглой (болгарской) глаголицы XI века.

Фрагмент «Киевских листков» /1/

Древнейшим памятником кириллицы считается надпись 893 года на развалинах храма в Преславе (Болгария). Найденная при строительстве Дунайско-Черноморского канала эпиграфическая надпись относится к 943 году, а надпись с надгробной плиты болгарского царя Самуила – к 993 году.

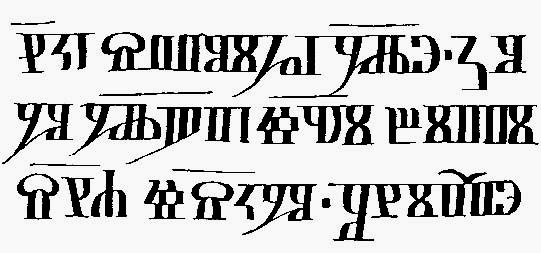

Рис. 39. Образец угловатой (хорватской) глаголицы XV века.

Фрагмент из «Реймского евангелия» /1/

Почти все древнерусские писцы остались нам неизвестными. Первым мастером, известным нам по имени, был дьякон Григорий. В 1056 – 1057 годы он писал по заказу посадника г. Новгорода – Остромира книгу священного содержания, которая известна под именем «Остромирова евангелия». Надо отметить, что текст евангелия исполнили два писца. Имя писца, написавшего первые 25 страниц, неизвестно, хотя именно он дал образец письма дьякону Григорию. Заголовки золотом делал третий писец. Художественно выполненные буквы устава являются классическими образцами древнеславянской кириллицы. И по своему остальному оформлению – богатой орнаментике и красивым миниатюрам – «Остромирово евангелие» является непревзойденным образцом древнеславянского искусства книги.

Рис. 40. Фрагмент «Остромирава евангелия» /1/

В XV столетии, при великом князе Московском Иване III, когда закончилось объединение русских земель и создалось национальное Русское государство с новым, самодержавным политическим строем, Москва превращается не только в политический, но и культурный центр страны. Прежде областная культура Москвы начинает приобретать характер всероссийской. Наряду с увеличивающимися потребностями повседневной жизни возникла необходимость в новом, упорядоченном, более удобном стиле письма.

Скоропись примерно соответствует понятию латинского курсива. У древних греков скоропись была в широком употреблении на ранней стадии развития письма, частично имелась она и у юго-западных славян. В России скоропись как самостоятельный вид письма возникла XV столетии. В ней еще отражается характер полуустава и мало штрихов, связующих буквы, но в сравнении с полууставом это письмо более беглое.

Рис. 41. Образцы круглой и угловатой вязи. 1495 и 1497 /1/

Буквы скорописи в значительной мере выполнялись с удлинениями. В начале знаки были составлены главным образом из прямых линий, как это характерно для устава и полуустава. Во второй половине XVI века, особенно в начале XVII века, основными линиями письма становятся полукруглые штрихи, а в общей картине письма видим некоторые элементы греческого курсива.

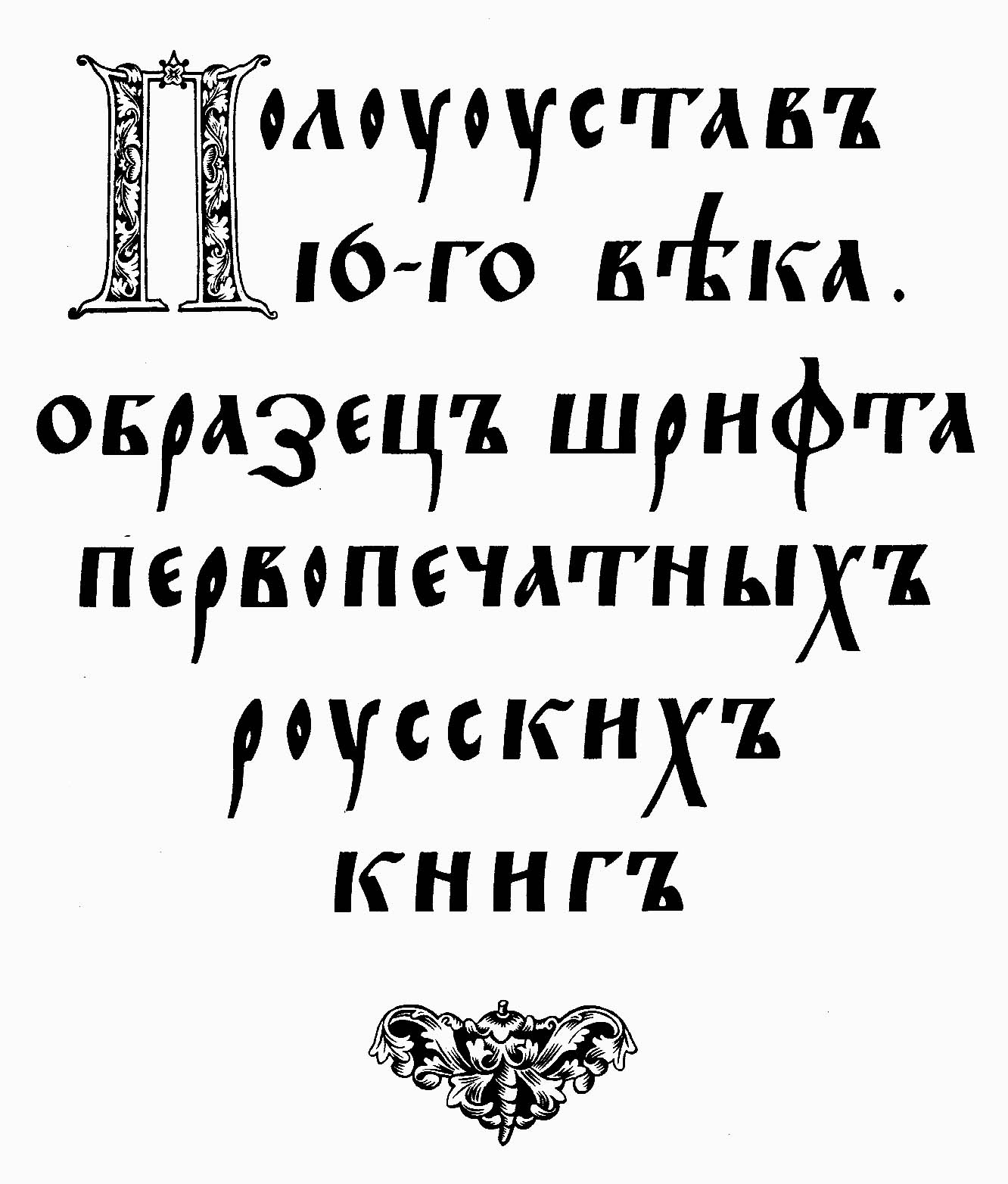

Рис. 42. Образец полуустава русских первопечатных книг. Шрифт из «Апостола» 1564 г.

Ивана Федорова в художественной обработке В.В. Лазурского. Москва, 1946 г. /1/

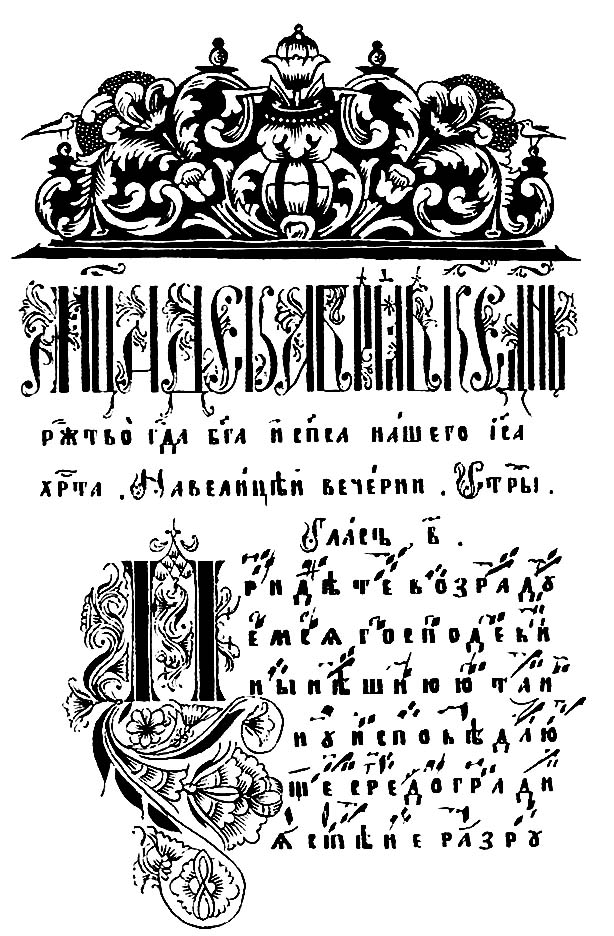

Рис. 43. Начальная страница из рукописной книги XVIII века. Гравюра на меди /1/

Во второй половине XVII века, когда распространилось много разных вариантов письма, и в скорописи начинают наблюдаться характерные для этого времени черты – меньше вязи больше округлостей. В конце века круглые очертания букв стали еще более плавными и декоративными. Вместе со скорописью широко распространялась и вязь. Вначале она употреблялась в заглавиях в виде соединения двух-трех переплетающихся букв, а затем перешли к написанию целых строк. Вязь трудно читалась, употреблялась она главным образом для орнаментации заглавий и выделения из общего текста единичных, более значительных слов.

Большим культурным достижением явилось начало книгопечатания в России во времена Ивана Грозного в XVI веке. Русским первопечатником был Иван Федоров (родился в 20-х годах XV I век, умер в 6 декабря 1583 года во Львове)7. Строительство первой государственной типографии в Москве закончилось в 1563 году, а 1 марта 1564 года здесь вышла первая книга «Апостол», техническое и художественное исполнение которой было превосходным. Но лишь Петр I положил книгопечатанию твердую основу, проведя реформу алфавита и шрифта, чем оказал великую услугу распространению грамотности и просвещения среди широких слоев населения.

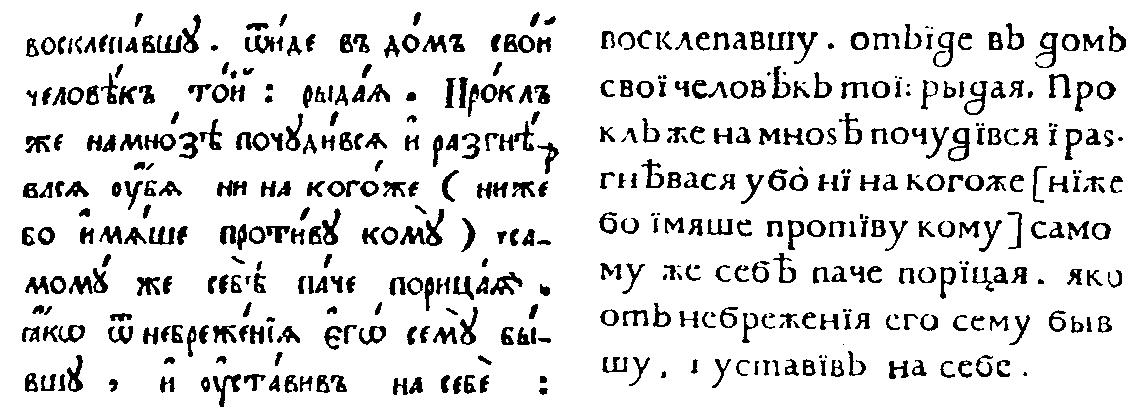

Русским типографским шрифтом был полуустав, при помощи которого печатались духовные и светские книги, но шрифт был неудобочитаем и мало пригодным для печати книг светского содержания. В 1710 году по указу Петра I в азбуке был произведен целый ряд новых исправлений, после чего в том же году царь утвердил новый шрифт, получивший название гражданский шрифт.

В 1735 и 1758 годах произошел еще целый ряд изменений в картине русского шрифта и в азбуке. Были устранены лишние буквы «зело», «кси» и «пси», введены в употребление несколько новых знаков. Со времени Н.М. Карамзина, предложившего заменить старое «io» новым знаком «ё», в русской азбуке особых изменений не произошло.

Рис. 44. Образцы кириллицы и гражданского шрифта.

Из предложения русских наборщиков Петра I в 1709 году /1/

Из шрифтов, рисунок которых находит отклик в современных шрифтах, кроме разных вариантов петровского, заслуживает внимание, прежде всего, елизаветинский шрифт. Он образовался в первой половине XVIII века и довольно близок петровскому шрифту, но имеет больших контраст штрихов и более компактен. В этом шрифте свою окончательную форму получила буква «б», которую в ранних шрифтах часто изображали округлой сверху или наподобие строчной буквы. Форма ныне использующегося елизаветинского шрифта восходит к 1904 году.

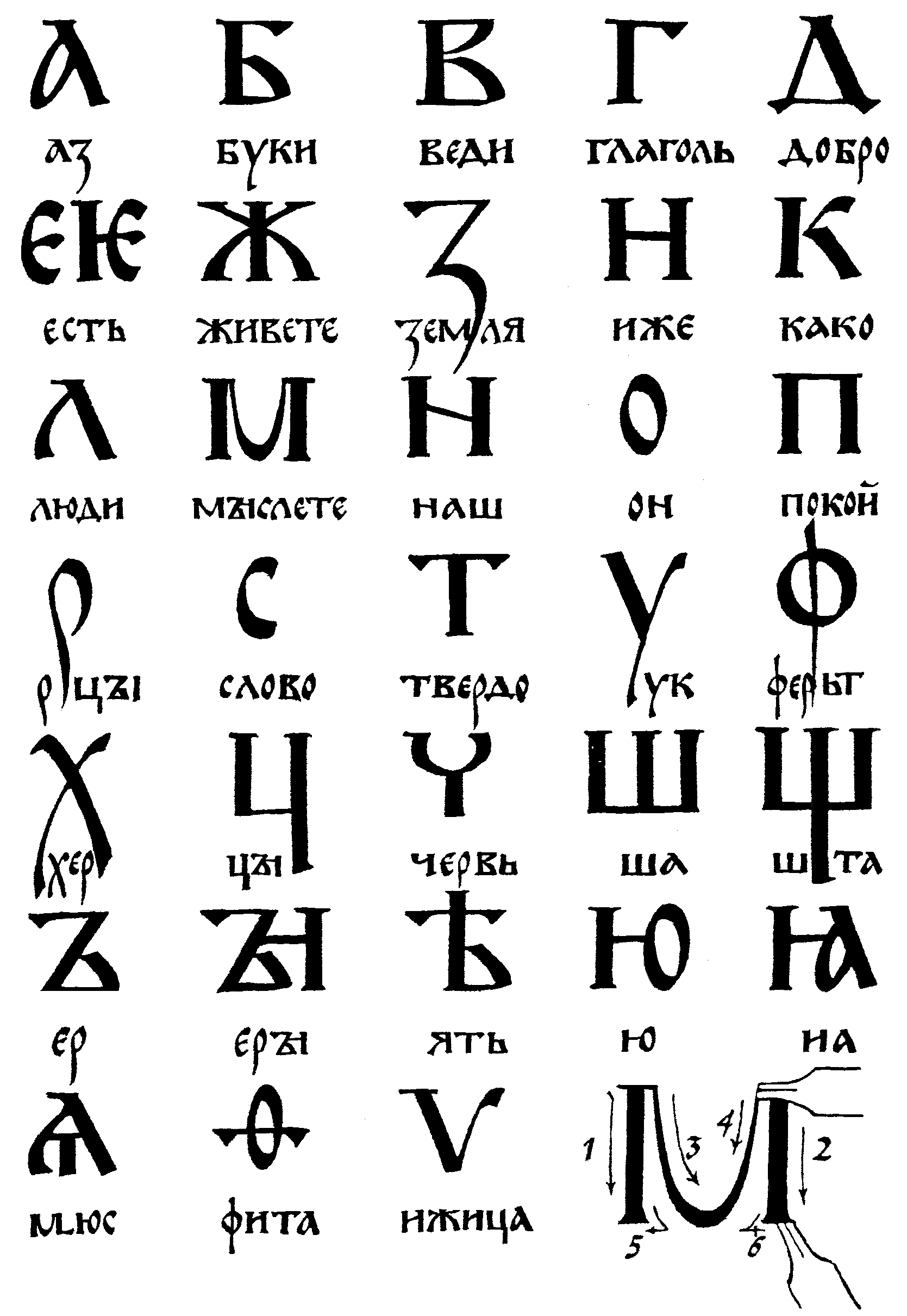

Таблица 7.1.1

Образец древнерусского устава XI века.

Шрифт «Остромирова евангелия» в художественной обработке В.В. Лазурского. Москва, 1941 г.

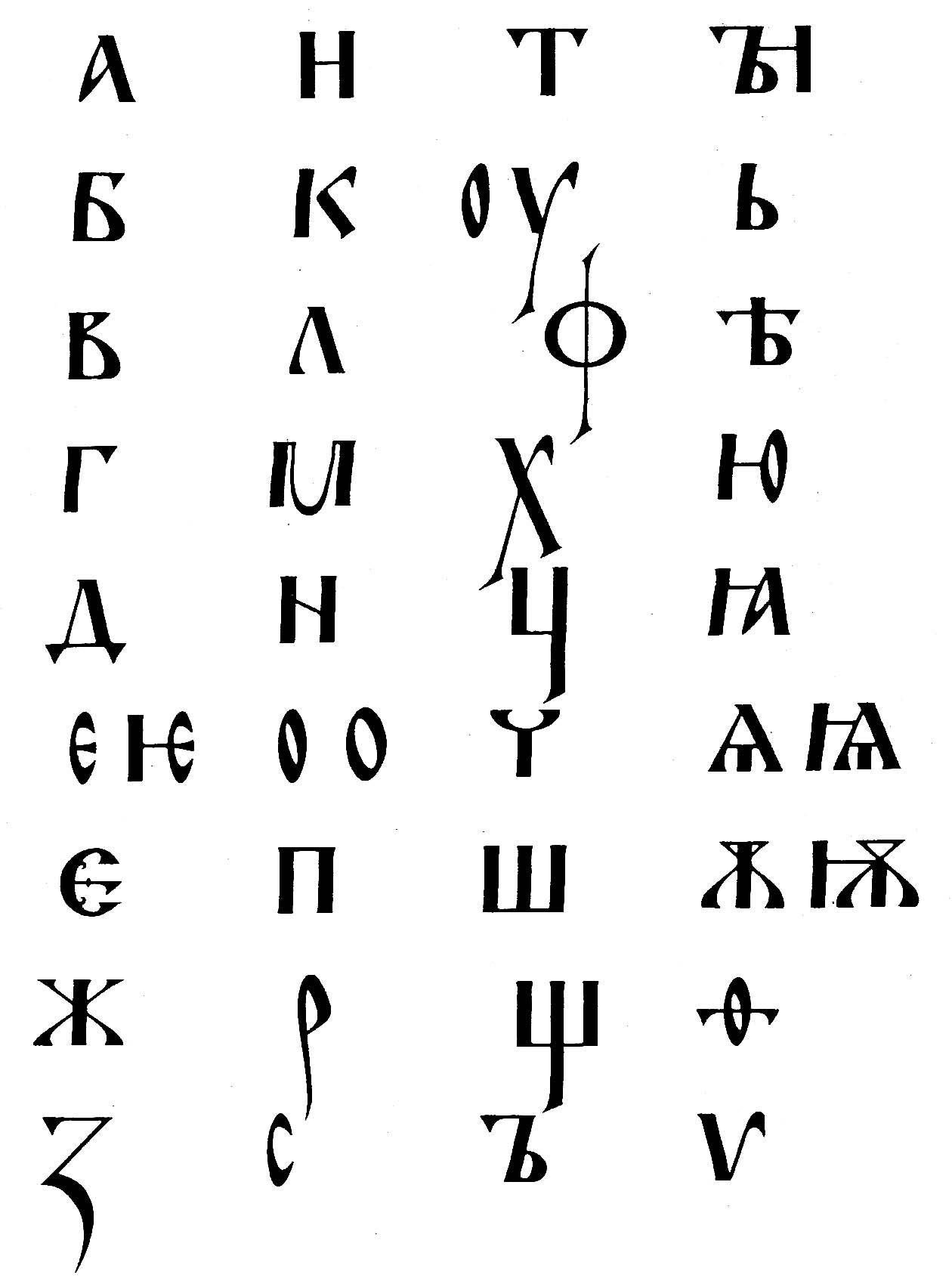

Таблица 7.1.2

Древнерусский шрифт – кириллица (устав XI века) /2/

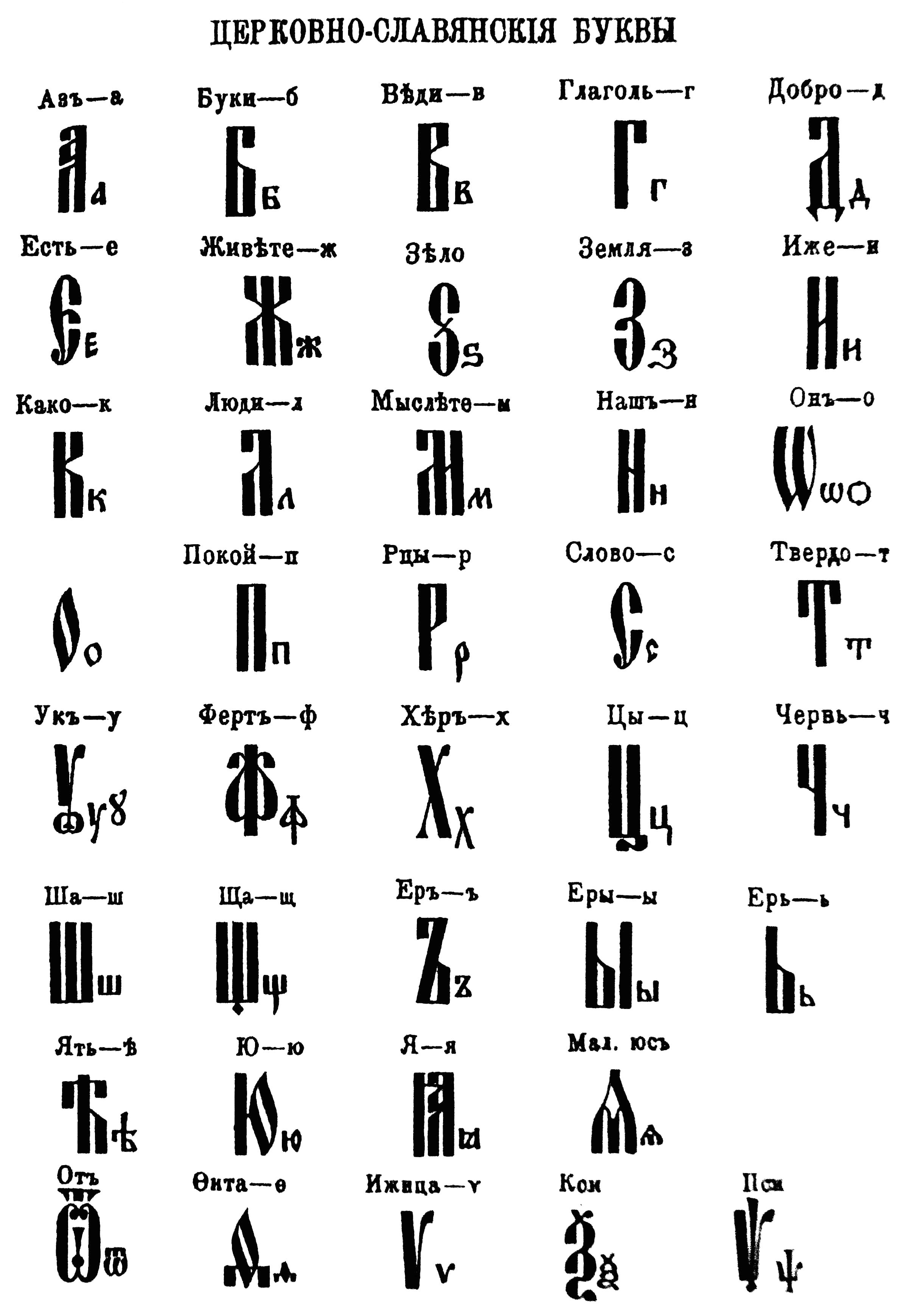

Таблица 7.1.3

Таблица 7.1.4

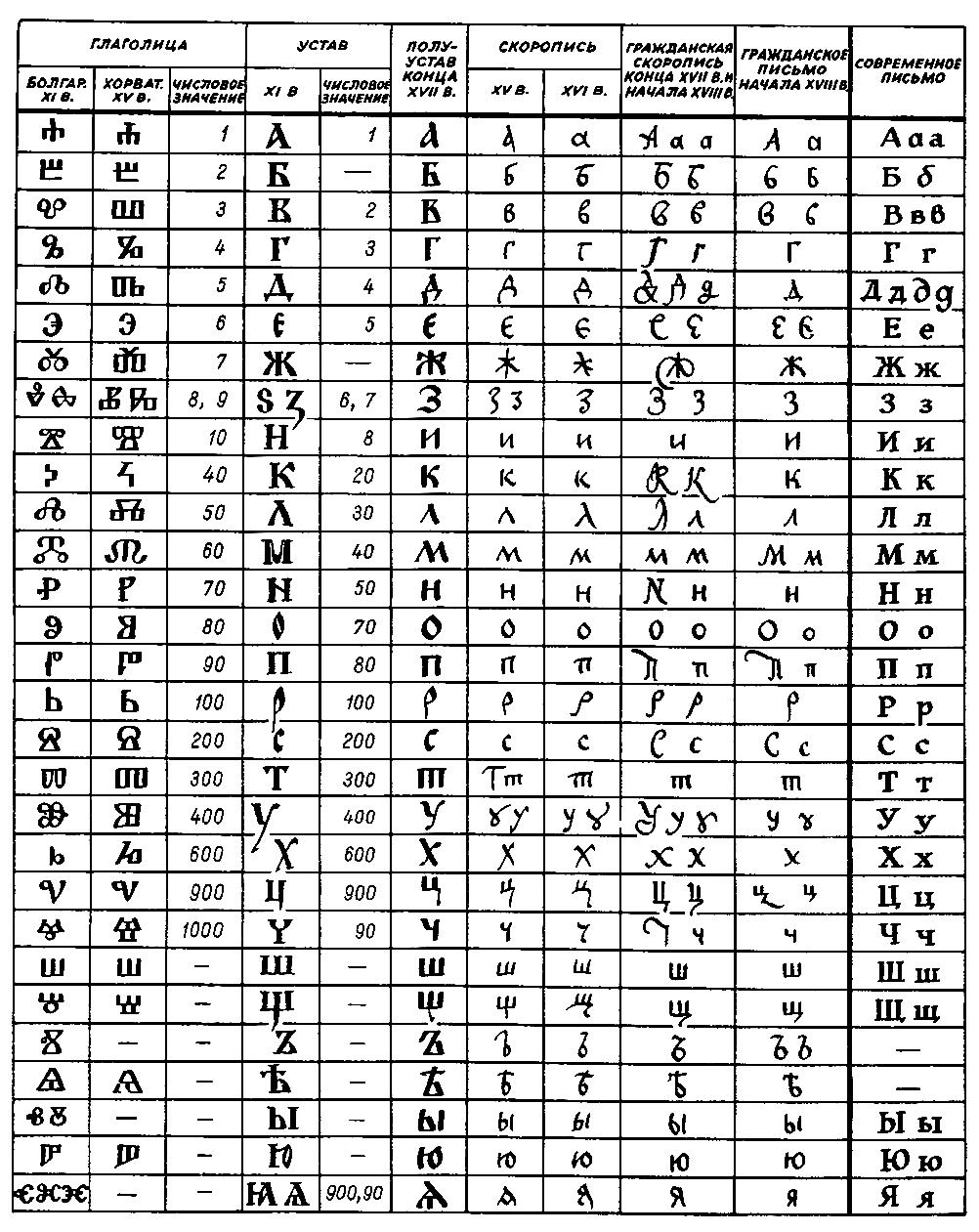

Таблица эволюции русского письма /1/