- •Часть 3 ”Режимы работы и эксплуатация блочных паротурбинных установок тэс”

- •Лекция 2 Принципиальная схема технического водоснабжения применительно к оборудованию грэс

- •Лекция 3

- •Лекция 4 Сведения о баковом хозяйстве тэс

- •Лекция 5 Классификация пусковых схем энергоблоков

- •Пусковая схема с барабанным котлом без промперегрева

- •Лекция 6 Пусковые схемы блока с прямоточным котлом

- •Унификация пусковых схем

- •Лекция 7 Классификация пусковых схем энергоблоков

- •Лекция 8 Сведения о режимах работы энергоблоков

- •Режим работы с отклонением контролируемых параметров

- •Лекция 9 Аварийный режим работы

- •Переходные режимы работы энергоблока

- •Классификация пусковых схем энергоблоков

- •Лекция 10 Классификация пусковых режимов энергоблоков

- •Обслуживание энергоблоков при пуске

- •1. Организация пуска энергоблока.

- •2. Характеристика основных этапов пуска энергоблоков

- •1.1. Проверка возможности организации пуска блока.

- •1.2. Подготовка энергоблока к опробованию защит и блокировок.

- •1.4. Подготовка технологических схем для обеспечения деаэрации питательной воды.

- •1.5. Подготовка тракта питательной воды.

- •1.6. Заполнение котла.

- •Лекция 11 Подготовка турбины к пуску

- •Растопка котла и прогрев паропроводов острого пара с целью вывода на толчковые параметры пара

- •Лекция 12

- •Лекция 13 Особенности пуска блока с прямоточным котлом из неостывшего состояния

- •Особенности пуска блока с прямоточным котлом из горячего состояния

- •Лекция 14 Остановы энергоблоков

- •Лекция 15 Способы регулирования мощности энергоблоков конденсационной тэс

- •Внутренний относительный кпд

- •Коэффициент регенерации

- •Анализ изменения при изменении мощности турбины за счет изменения расхода пара скользящего давления

- •Лекция 16 Комбинированное регулирование

- •Лекция 17 Конструктивные и эксплуатационные преимущества работы блоков при скользящем давлении

- •Работа системы регенеративного подогрева питательной воды при переменных режимах

- •Лекция 18 Работа тэс в системе

- •Лекция 19 Проблемы прохождения максимума и минимума нагрузки

- •Лекция 20 Переходные режимы энергоблоков

- •Лекция 22 Способы регулирования теплофикационных пту

Лекция 19 Проблемы прохождения максимума и минимума нагрузки

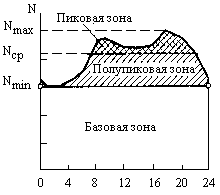

В результате организационных и технических мероприятий график потребления электрической нагрузки приводят к наиболее равномерному виду.

В графике различают базовую, полупиковую

и пиковую зоны. В идеальном случае

энергосистема должна располагать

энергетическим оборудованием для

обеспечения любой зоны графика.

графике различают базовую, полупиковую

и пиковую зоны. В идеальном случае

энергосистема должна располагать

энергетическим оборудованием для

обеспечения любой зоны графика.

Покрытие базовой зоны нагрузки осуществляется мощными блоками ГРЭС, АЭС, ТЭС. Для полупиковой и пиковой зоны лучше всего использовать ГЭС, энергоблоки с низкими показателями, но ввиду недостаточных мощностей в полупиковой зоне используются так же и мощные блоки ТЭС.

Основными показателями, характеризующими график потребления электроэнергии, являются:

![]() - коэффициент неравномерности графика

- коэффициент неравномерности графика

![]() -

диапазон регулирования нагрузки

-

диапазон регулирования нагрузки

И все-таки, несмотря на выравнивание графиков потребления, существует проблема с прохождением max и min нагрузки. Существует пределы изменения длительно допустимой нагрузки. Этот предел оценивается коэффициентом регулирования, который характеризует показатель маневренности блока:

![]() -

чем больше Крег, тем большей

маневренностью обладает блок.

-

чем больше Крег, тем большей

маневренностью обладает блок.

Глубина разгрузки ТЭС определяется условиями надежности и экономичности котла и турбины и реже генератора.

Основными факторами, ограничивающими минимальную нагрузку котла, являются:

надежность гидравлического режима

надежность шлакоудаления

надежность топочного режима

Технический минимум нагрузки конденсационной турбины определяется величиной вентиляционного пропуска пара в конденсатор (надежность) и минимального пропуска пара в систему регенерации (экономичность). Для большинства турбин этот минимум составляет (15 20)% Nном.

В результате специальных испытаний были определены минимально допустимые нагрузки энергоблоков мощностью от 100 до 800 МВт, которые были включены в специальные “Нормы минимально допустимых нагрузок”.

Было установлено, что:

Уровень разгрузки блока определяется в основном котлом, турбина в рассматриваемом диапазоне нагрузок ограничений не вносит.

Основным ограничением допустимого уровня разгрузки пылеугольных котлов – является устойчивость горения.

Разгрузка блока всегда предпочтительнее его останова, т.к. это связано с меньшей потерей надежности, а при разгрузке до 8 часов – разгрузка еще и экономичнее останова.

Анализ “Норм” показывает, что максимальная разгрузка блоков, работающих на твердом топливе, составляет 60% Nном, на жидком и газообразном топливе до 40% Nном. Данные величины разгрузок нельзя считать окончательными, т.к. работа в этом направлении ведется, и будут найдены способы более глубокой разгрузки энергоблоков.

Актуальной является также и задача прохождения максимума нагрузок. При проведении специальных испытаний по перегрузочной способности энергоблока определяются предельно допустимые форсировки топочного режима.

Лекция 20 Переходные режимы энергоблоков

В процессе эксплуатации энергетического оборудования и обеспечения потребителей электроэнергией в энергетических системах и на ТЭС периодически возникают аварийные ситуации, при которых отключаются как ЛЭП, так и энергоблок. При отключении потребителей происходит, так называемый, сброс нагрузки, появляется избыток мощности в системе. В результате этого по автоматике в сетях отключается энергоблок или несколько энергоблоков.

При авариях на оборудовании ТЭС, также отключается соответствующее оборудование, а нагрузка в этом случае должна быть моментально подхвачена работающими энергоблоками. Происходит, так называемый, наброс нагрузки.

Таким образом, в реальных условиях при сбросе нагрузки происходит аварийное отключение энергоблока, что очень нежелательно, т.к. может повлечь преждевременный выход из строя оборудования и, как правило, всегда уменьшает его ресурс работы.

При набросе нагрузки персонал ТЭС вынужден форсировать скорость подъема нагрузки и, в некоторых случаях, перегружать оборудование, что также снижает ресурс его работы.

Наиболее пригодным для таких аварийных ситуаций являлось бы наличие в системе высокоманевренных энергоблоков, но в связи с общей тенденцией уменьшения относительной доли ГЭС и увеличения в общем балансе энергетических мощностей доли низкоманевренных АЭС и ТЭЦ, перед эксплуатационниками ТЭС встает вопрос разработки дополнительных мероприятий по расширению регулировочного диапазона ТЭС, с целью частичной компенсации неприспособленного энергетического оборудования к частым пускам и остановам и быстрому регулированию мощности.

К числу таких мероприятий при сбросе нагрузки относятся:

перевод энергоблоков на нагрузку собственных нужд (АСАРБ) или на холостой ход;

перевод турбогенератора в режим синхронного компенсатора;

разгрузка ТЭЦ путем перевода тепловой нагрузки с отборов турбин на РОУ или пиковые водогрейные котлы.

При набросе нагрузки кратковременное повышение мощности блока может осуществляться за счет:

отключения регенеративных подогревателей;

увеличения давления острого пара;

впрыска питательной воды в ХПП.

Как правило, использование этих способов перегрузки энергоблоков идет с форсированием топочного режима котла, поэтому вопрос использования этих способов перегрузки должен решаться после соответствующих испытаний конкретного оборудования специализированными организациями. Должны быть внесены в должностные и производственные инструкции, также соответствующие дополнения по действиям оперативного персонала в подобных ситуациях. Персонал должен пройти соответствующую теоретическую и практическую подготовку.

Лекция 21

Наиболее перспективные мероприятия по расширению

регулировочного диапазона ТЭС

П

еревод

энергоблоков на нагрузку собственных

нужд.

еревод

энергоблоков на нагрузку собственных

нужд.

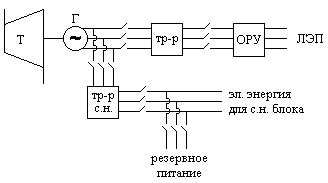

Принципиальная электрическая схема передачи эл. энергии от генератора в ЛЭП и на собственные нужды

Нагрузка с.н. блока обычно составляет (8 10)% Nном, т.е. много ниже самой глубокой разгрузки энергоблока, допустимой по условиям надежной работы. Рассмотрим, каким образом удерживается энергоблок на нагрузке с.н. и обеспечивается его надежная работа.

Во – первых, разгрузка блока до нагрузки с.н. проводится автоматически, работает АСАРБ.

Переключение энергоблока на режим разгрузки по АСАРБ выполняет ДИС, о чем, как правило, ставится в известность оперативный персонал смены цеха и непосредственно машинист и ст. машинист блока.

Последовательность работы АСАРБ зависит от типа котла: барабанный или прямоточный, моно или дубль блок.

Рассмотрим работу АСАРБ для энергоблока с барабанным котлом.

При срабатывании защиты в ЛЭП или ОРУ происходит их отключение, т.е. мгновенный сброс нагрузки с текущего значения до нагрузки собственных нужд.

В этот момент могут сработать предохранительные клапана котла. Во избежание нарушения гидравлического и температурного режима поверхностей нагрева – топка котла гасится от действия АСАРБ. Питание турбины паром осуществляется за счет аккумулирующей емкости котла, которая освобождается при непрерывном понижении давления. Прекращается работа ПТН и включается ПЭН. Питание деаэратора переводится от коллектора собственных нужд.

Необходимо вести контроль:

За скоростью понижения Ро. Общее понижение давления не должно быть более 20% за весь период работы в этом режиме.

За скоростью снижения to, tмет ЦВД, СК. (Иногда производят розжиг горелок для удержания to> 460 )/

За относительным укорочением ротора

Как показывают экспериментальные исследования, энергоблоки Nэ=(150 200) МВт в режиме обеспечения с.н. могут работать 10-15 минут, что является достаточным для выявления и устранения причины отключения ЛЭП. Далее растапливается котел и блок нагружается по нормальной схеме.

Отметим особенности работы АСАРБ на энергоблоках с 2-х корпусными прямоточными котлами:

Отключается один корпус.

Второй - переводится в растопочный режим ввиду малой паровой емкости котла, при этом 50% горелок остается в работе.

Поддержание номинальной температуры to осуществляется за счет повышенных избытков воздуха.

Ро в пределах (160-170) ата поддерживается БРОУ.

Отметим некоторые дополнительные мероприятия, выполняемые при внедрении АСАРБ.

Обязательное использование автоматики процесса.

Увеличение быстродействия и пропускной способности ПСБУ (чтобы уменьшить время работы предохранительных клапанов котла).

Питание деаэратора переводится от К,С,Н.

Установка, в некоторых случаях, специального растопочного регулятора питания котла для режима работы АСАРБ (с более пологой характеристикой).

Аналогичным образом используется АСАРБ для перевода блока в режим холостого хода.

Отключение регенеративных подогревателей

В некоторых случаях повышение мощности блока и ТЭС в целом осуществляется за счет отключения группы или одного ПВД. При этом увеличение мощности блока происходит за счет увеличенного пропуска пара через проточную часть турбины. Причем происходит быстрый подхват мощности (2-3)минуты, что относится к достоинствам этого способа перегрузки. Повышение мощности блока может составить (10-18)%. Как правило, это проверяется экспериментально на конкретном оборудовании.

Основным критерием допустимости перегрузки блока способом отключения ПВД является сохранение показателей надежности, заданных заводом – изготовителем.

Для котла – это отсутствие шлакования и перегрева поверхностей нагрева при форсировки топочного режима; для турбин – допустимое давление в камере регулирующей ступени, за ЦВД и ЦСД и допустимые температуры колодок упорного подшипника; для генератора – допустимые температуры железа статора и обмоток.

Испытания показали, если ТГ находится в хорошем техническом состоянии, то нарушений показателей надежности нет. Понижение же экономичности турбин, связанное со снижением температуры питательной воды, в данном случае является оправданным.

Причинами ограничения перегрузки ТГ способом отключения ПВД могут быть:

ограничения по тягодутьевому оборудованию в следствии плохого состояния поверхностей нагрева ( расход мазута приходится увеличивать на (5010)%, чтобы to поддерживать на нормальном уровне).

Повышение ограничения по недопустимой температуре баббита упорного подшипника – реконструкция подшипника.

Ограничение по

- занос проточной части турбины солями.

- занос проточной части турбины солями.

Прирост мощности при отключении ПВД и неизменном расходе питательной воды составит:

![]() ,

,

где G – расход пара в отбор

iотб, iк – энтальпия I – го отбора и в конденсаторе

К1, К2, К3 –коэффициенты, учитывающие выходные потери последней ступени,

ухудшение вакуума, увеличение отборов пара на оставшиеся ПНД.