- •Виктор Горемыкин Планирование на предприятии

- •Аннотация

- •В.А. Горемыкин Планирование на предприятии

- •Введение

- •Глава 1 предприятие как объект планирования

- •1.1. Предприятие как производственная система

- •Предприятие как форма организации предпринимательской деятельности

- •Наделение акциями работников народного предприятия (нп)

- •1.3. Планирование – основа управления предприятием

- •Планирование в системе управления предприятием

- •Система принципов организации трудовых процессов на предприятии

- •Глава 2 методологические основы планирования в рыночной экономике

- •2.1. Назначение и цели планирования

- •Планирование в системе предпринимательства

- •Kлассификация инвестиционных проектов

- •Структура предпринимательского проекта предприятия

- •Назначение плана предприятия и его основные элементы

- •2.2. Функции и принципы планирования на предприятии

- •Основные принципы внутрифирменного планирования

- •2.3. Процесс и организация планирования на предприятии

- •Системы планирования на предприятии

- •Примерная организационная структура планово‑экономической службы предприятия

- •Организационная структура планирования на среднем по размеру предприятии

- •Особенности планирования на специализированных и диверсифицированных предприятиях Японии

- •Примерная организация планирования на предприятии

- •2.4. Плановые показатели, нормы и нормативы

- •Методы установления норм

- •2.5. Основы сетевого планирования и управления

- •Элементы сетевого графика и их назначение

- •Принципы построения сетевого графика

- •Глава 3 планирование стратеги и развития предприятия

- •3.1. Общие положения

- •Фундаментальные основы развития предприятий

- •Kачество продукции в развитии предприятия

- •Основные варианты экономической динамики в жизненном цикле предприятия

- •Особенности управленческих решений

- •Инфраструктурное обеспечение стратегии бизнеса

- •Основные элементы стратегии как процесса

- •Примерная классификация деловых стратегий

- •Стратегия роста предприятия

- •Управление кризисными ситуациями акционерных обществ и других предприятий

- •Стратегическое планирование производственного потенциала предприятия

- •Возможные стратегии роста по товарам/рынкам

- •Стратегии конкурентных преимуществ (по м. Портеру)

- •Ключевые конкурентные преимущества предприятия

- •Цикл (этапы) разработки экономической стратегии предприятия

- •Ценностные приоритеты в бизнесе

- •Внешние источники новых идей и их отражение в стратегии предприятия

- •Основные субъективные факторы возникновения предпринимательских идей

- •Факторы, влияющие на процесс подготовки и реализации идей и решений

- •Основные источники предпринимательских ценностей

- •Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских идей при выработке стратегии предприятия

- •Назначение и содержание миссии предприятия в рыночной среде

- •Ценностные ориентации и их связи с целевыми предпочтениями1

- •Различия между миссией и целями предприятия

- •Пример структуризации целей предприятия

- •Примеры постановки целей функциональным службам предприятия

- •Факторы, влияющие на выбор стратегии действий предприятия

- •Основные факторы развития предприятия

- •Общий анализ положения предприятия на конкурентном рынке

- •Состав внутрипроизводственных резервов

- •Анализ стратегических возможностей предприятия

- •Гарвардская модель стратегического анализа

- •Портфельная модель бкг

- •Основные стратегические альтернативы матрицы портфельного анализа «Мак‑Кинси»

- •Правила выбора стратегической позиции по матрице «Мак‑Kинси»

- •Факторы привлекательности рынка и стратегического положения бизнеса

- •Модель 7‑с развития бизнеса

- •Характерные стратегии предприятия на стадии внедрения и роста объема продаж товара

- •Основные стратегии предприятия на стадии роста продаж и зрелости товара

- •Стратегии предприятия на стадии насыщения рынка определенным товаром

- •Стратегические альтернативы в отрасли на стадии ее спада

- •Этапы, факторы и методы выбора стратегии предприятия

- •Сценарии как метод выбора стратегии предприятия

- •Планы в системе выбора стратегии предприятия

- •Процесс реализации стратегии предприятия

- •Основные инструменты реализации стратегии предприятия

- •Глава 4 характеристика сферы предпринимательства, предприятияипродукции

- •4.1. Отрасль

- •Уровень привлекательности отрасли для бизнеса

- •Основные факторы выбора сферы предпринимательской деятельности

- •Краткая характеристика основных видов бизнеса

- •4.2. Характеристика предприятия (фирмы)

- •Основные методы создания предприятия

- •Общая модель выбора организационно‑правовой формы предпринимательской деятельности

- •4.3. Выбор вида деятельности (товара, услуги, работы)

- •Процесс разработки товара

- •Характеристика качества товара

- •Качество продукции в системе инновации

- •Оценка конкурентоспособности товара на стадии его разработки

- •Оценка инноваций

- •Цена и качество товара (по ф. Котлеру)

- •Жизненный цикл товаров и услуг

- •Глава 5 рынок

- •5.1. Исследования рынка

- •Отчет по разделу «Рынок» бизнес‑плана предприятия

- •Принцип комплексности исследования товарных рынков

- •Основные задачи и направления исследования товарных рынков

- •5.2. Выбор метода оценки спроса

- •Сравнительная оценка некоторых методов прогнозирования

- •Общая модель прогнозирования спроса

- •Конец ознакомительного фрагмента.

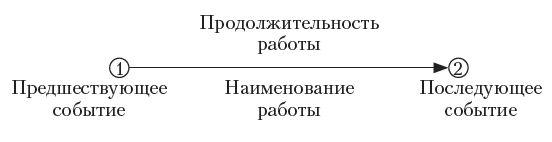

Элементы сетевого графика и их назначение

В сетевой модели используют два основополагающих элемента:

1. Работа – обозначается на графике сплошной безмасштабной стрелкой (–>).

2. События – обозначаются на графике кружками (О), треугольниками, квадратиками (□) и др.

Понятие «работа» может иметь следующие три значения:

а) действительная работа, или просто работа, как трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов;

б) ожидание– процесс, требующий только затрат времени. Например, ожидание после посева всходов и др. В графике обозначается стрелкой (–>);

в) зависимость (фиктивная работа) – изображение логической связи между работами. Она не требует ни времени, ни ресурсов и изображается на графике пунктирной стрелкой (–>). Такие зависимости вводят в сетевой график, чтобы сохранить логику проекта. Ведь СПУ – это точная графическая модель процесса производства, в котором отражается и организационная связь между работами. Например, доработка зерна и подготовка тока технологически не связаны между собой, но связаны организационно. Фиктивная работа отражает логические связи между событиями. Продолжительность фиктивной работы равна нулю.

Понятие «событие» – это факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для начала последующих работ. События называют еще вехами, узлами, контрольными точками.

Различают:

а) исходное (начальное) событие, не имеющее предшествующих работ, это начало проекта. В него не входит ни одной работы. Обозначается i («initial» – начальный или «0» – нуль). Не является следствием ни одной из работ сети;

б) завершающее (конечное) событие, не имеющее последующих работ. Из него не выходит ни одной работы, что говорит о достижении конечной цели. Оно не является условием начала ни одной из работ графика;

в) промежуточное, или просто событие, означающее результат одной или нескольких работ, позволяющий начать непосредственно последующие работы.

Все события нумеруются в порядке свершения. Длина стрелки не имеет значения.

Хвост стрелки обозначает начало работы, а ее головка‑завершение. Головка стрелки всегда обращена к работе, которая не может быть начата, пока не завершится работа, соединенная с хвостом стрелки.

Стрелки располагают слева направо. Каждую работу кодируют номерами двух событий: предшествующего и последующего. Два события и работа между ними, порождающая их возникновение, образуют звено – основной элемент сетевого графика.

Над каждой стрелкой записывают срок выполнения работы (в днях, неделях, месяцах и т. д.), а под стрелкой – наименование работы. Номер в головке стрелки всегда больше номера в хвосте, и не может быть двух событий с одинаковым номером.

Каждой работе и событию дают название, которое раскрывает их содержание.

Принципы построения сетевого графика

Сетевой график строят на основе детально разработанного перечня всего комплекса работ, необходимых для достижения конечной цели. При этом учитывают:

а) работы, которые должны быть завершены прежде, чем начнется планируемая работа;

б) работы, которые могут быть начаты после данной планируемой работы;

в) работы, осуществляемые одновременно с плановой работой.

При этом учитывают технологическую и логическую последовательность выполнения работ.

Сетевые графики строят по следующим правилам.

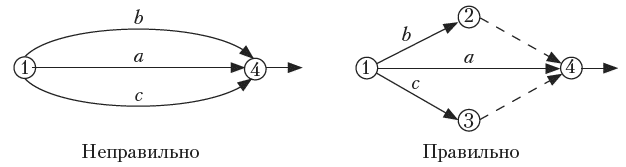

1. Между двумя событиями может быть только одна работа, т. е. нельзя допускать различных работ с одинаковыми кодами – работ с общим начальным и конечным событиями. В подобных случаях при необходимости выполнения двух и более параллельных работ вводят фиктивные работы и дополнительные события.

Значит, при выполнении параллельных работ, т. е. когда одно событие служит началом второго и большего числа работ, заканчивающихся также одним событием, вводят зависимость.

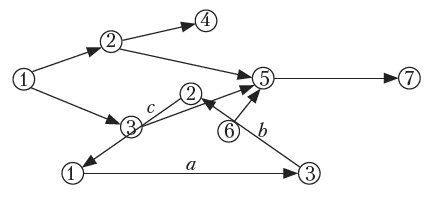

2. В сети не должно быть замкнутых контуров (циклов).

Это значит, что ни одна из работ а, b, с не может быть выполнена, так как любая из них является и условием и следствием выполнения других работ.

3. В сети не должно быть «тупиков», т. е. событий, из которых не выходит ни одной работы, если это (событие 4) неконечное событие.

Наличие «тупиков» говорит либо об ошибке в сети, либо о том, что результат работы, предшествующий событию 4, никому из исполнителей не нужен.

4. В сети не должно быть событий, за исключением исходного, в которые не входит ни одной (например, событие 6) работы. Это говорит о том, что результат, необходимый одному из исполнителей как исходное условие начала его работы, никому не поручен. Значит, событие не может наступить, так как не выполнены предшествующие ему работы.

5. Ни одна работа не может начаться, пока не наступило событие, предшествующее ей. Ни одно событие не может считаться свершившимся до выполнения всех работ, ведущих к нему.

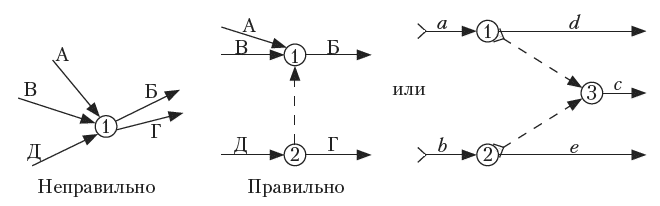

6. Если для выполнения работы Г не требуется окончания всех предшествующих ей работ, а только работы Д, то для отражения этого условия нужно ввести в сеть новое событие, которое было бы конечным только для работы Д, и соединить это новое событие с прежним начальным событием фиктивной работой.

Работа Б начинается после работ А, В, Д, а работа Г – только после выполнения работы Д.

7. Если какие‑либо работы могут быть начаты до полного окончания предшествующей работы (пахота, уборка соломы до полной уборки зерновых), то эту последнюю представляют как сумму последовательно выполненных работ, результаты которых необходимы и достаточны для выполнения следующих за ними работ.

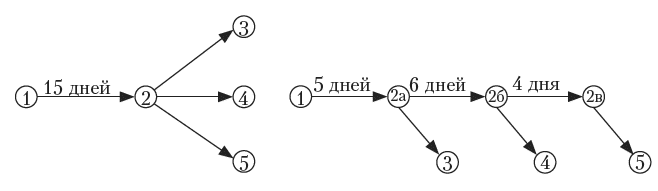

Работы 2–3, 2–4, 2–5 зависят не от всей работы 1–2, а только от ее части. Поэтому работу 1–2 разбиваем на три части: 1–2а, 2а–2б, 2б–2в, каждая из которых достаточна для начала работ 2–3, 2–4, 2–5.

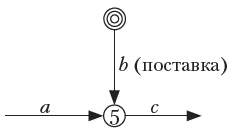

8. Поставки ресурсов указывают в сети на начало работы, для которой они необходимы.

Начало работы с зависит от выполнения работы a и поставки b. Продолжительность поставки определяется с момента заявки на ресурсы до получения их на месте.